御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方【サポーター特典】幸せと健康を毎月ご祈願

100年後に神社お寺を残せる未来へ![]()

100年後に神社お寺を残せる未来へ

あずにゃんさん(3ページ目)

41件目から60件目を表示中(全96件)

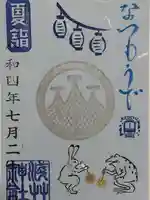

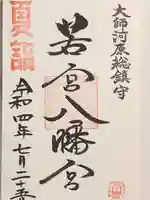

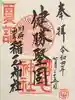

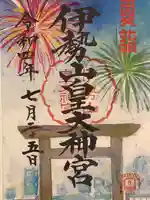

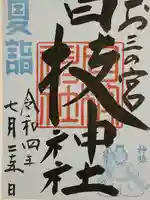

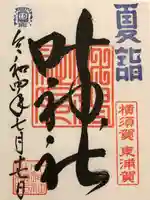

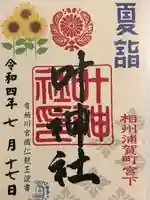

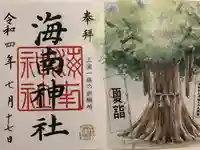

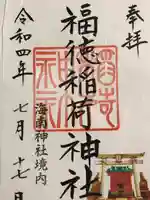

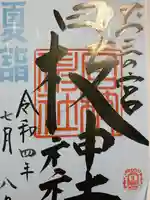

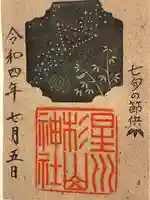

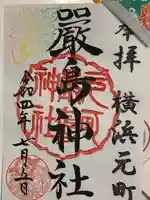

2022年7月

57794

57794

57794

57794

57794

57794

57794

57794

57794

57794

57794

57794

57794

57794

57794

57794

57794

57794

57794

57794

※数値は1時間更新のため、最新のデータではありません

お参りした都道府県

- A

- B

- C

- D

- E

- F

- G

- H

- I

- J

- K

- L

- M

- N

- O

- P

- Q

- R

- S

- T

- U

- V

- W

- X

- Y

- Z

- a

- b

- c

- d

- e

- f

- g

- h

- i

- j

- k

- l

- m

- n

- o

- p

- q

- r

- s

- t

- u

投稿あり

10件以上

20件以上

100件以上

500件以上