御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方【初心者必見】仏像の見分け方ガイド!仏像の種類を見分ける方法を徹底解説

※記事中に使用したイラストの無断転載を禁じます

-

この記事を読むと

- 仏像の簡単な見分け方

- 仏像の種類や特徴

- 仏像が作られるようになった歴史 がわかります。

「どの仏像も同じに見える」

「あの仏像の名前は何?」

「仏像の違いを知って、お寺めぐりをもっと楽しみたい」

全国8万ヶ寺以上のお寺を紹介する日本最大の神社お寺・御朱印の検索サイト「ホトカミ」編集部の高原です。

お寺に参拝したとき、必ず手を合わせている仏像。

また、「それぞれの仏像にはどんな違いがあるの?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか?

しかし、 『薬壺を持っているのは、薬師如来』など、

ちょっとした仏像の特徴を知っているだけで、誰でも簡単に見分けることができます。

仏像ごとの違いや意味がわかれば、お寺への参拝がもっと楽しく、深いものになるはずです。

【仏像の見分け方早見表】を保存して参拝すれば、さらにお寺めぐりが楽しくなるはず。

ぜひ最後まで読んで、実際にお寺へ参拝してみてください。

- 【保存版】仏像の見分け方早見表

- 仏教に仏像は存在しなかった!?】仏像の起源と歴史を紹介

- 終わりに

目次

御朱印・神社お寺の検索サイト「ホトカミ」について

ホトカミは 日本全国14万件の神社お寺、1万9000件の御朱印の情報のなかから次にお参りしたい神社お寺を検索できるサイトです。

「100年後に神社お寺を残す」ために、日本全国の皆さんに神社お寺の魅力を伝えています。

全国のユーザーさんが想いを込めてホトカミに投稿して下さった情報をもとに、すてきな神社お寺を紹介中。

さらに、ホトカミは日本全国1400人以上の神主さんお坊さんからの公式情報も集まっています。

ホトカミを通じて、全国の神社お寺と読者の皆様のすてきなご縁が結ばれますように。

神社お寺を都道府県から探す≫

この記事はホトカミサポーターさんのおかげで公開できました!

〈ホトカミサポーターとは〉

「100年後に神社お寺を残そう」というホトカミの理念に共感し、ホトカミの今後を応援してくださる方に、毎月500円からサポートしていただく仕組みです。

【サポーター限定の特典】

プレミアム検索機能では、切り絵・刺繍御朱印・一粒万倍日など、こだわりの御朱印がある神社お寺を、20種類以上の項目から見つけられます。さらに、神さま・仏さま・宗派からも検索可能。(無料お試しあり)

このほか「毎月あなたの幸せと健康をご祈願」「お気持ちで特典(全国の寺社からサポーター限定の特典)」「バナー広告の非表示」があります。

【保存版】仏像の見分け方早見表

仏像の見分け方早見表を解説

まずは、この仏像見分け方早見表をご覧ください。

仏像は上から「如来」「菩薩」「明王」「天部」の4つの階層に分かれています。

ここからは、それぞれの仏像のグループの役割や特徴、見分け方について解説していきます。

ここで紹介するのはあくまで一例であり、例外もあります。

しかし、これだけ覚えれば、多くの仏像を見分けることができるようになります。

如来は【パンチパーマのような髪型・質素な服装】

「如来」には元々「完璧な人格者」という意味があり、

「真理から来て、生きとし生けるものを導く」存在です。

…と言っても少し難しいのでここでは、

「如来=悟りを開いた状態」

とわかっていれば大丈夫です。

如来について詳しく知る

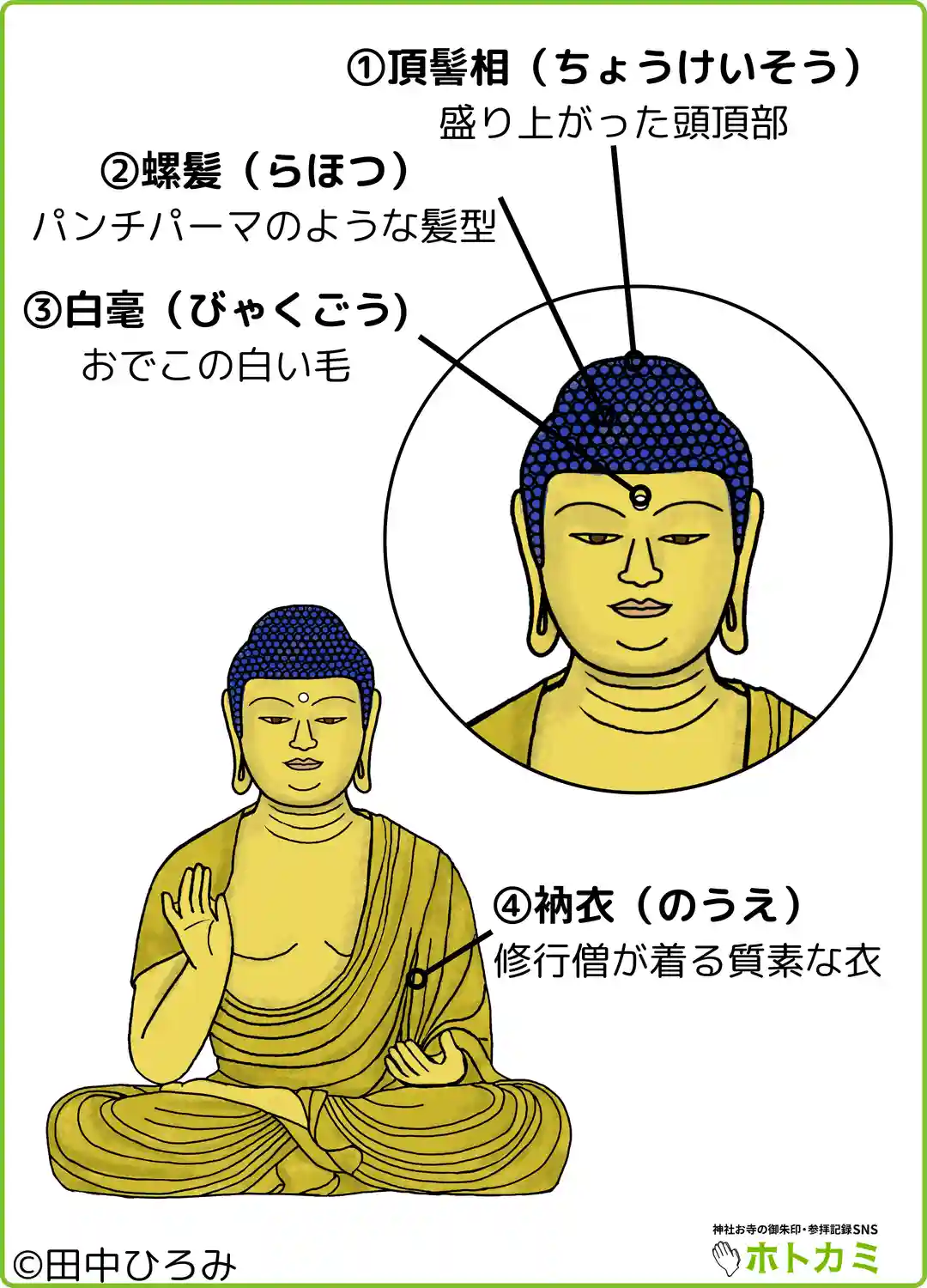

如来を見分ける4つのポイント

如来には、仏教を開いたお釈迦様の32種類の特徴が反映されています。

これらの特徴を三十二相と呼びます。

しかし、「32個も覚えられない…」という方がほとんどだと思います。

そこで、初心者にも分かる4つの見分け方ポイントを紹介します。

-

如来を見分ける4つのポイント

①盛り上がった頭頂部:頂髻相(ちょうけいそう)

②パンチパーマのような髪型:螺髪(らほつ)

③おでこの白い毛:白毫(びゃくごう)

④修行僧が着る質素な衣:衲衣(のうえ)

ほとんどの場合は、

【パンチパーマのような髪型・質素な服装】であれば如来です!

悟りを開いた状態である如来は、多くの苦行を乗り越えた姿であるため、

基本的には質素な衣を身にまとっています。

代表的な5種類の如来

代表的な如来には、

・釈迦如来(しゃかにょらい)

・薬師如来(やくしにょらい)

・大日如来(だいにちにょらい)

・毘盧遮那如来(びるしゃなにょらい)

・阿弥陀如来(あみだにょらい)

があります。

ここからはそれぞれの見分け方を紹介していきます。

釈迦如来(しゃかにょらい):両手を開く

釈迦如来は、その名の通り、仏教の開祖であるお釈迦様が悟りを開いた姿です。

釈迦如来の見分け方は

【両手が広がっている】こと。

それぞれの手の形は、

・右手のひらを前に向けた「施無畏印」

・左手のひらを上に向けた「与願印」

と呼ばれています。

漢字の通り、施無畏印には

「人々から恐れを取り除く(おそれを施すことなかれ)」

与願印には

「人々の願い事を聞き入れ、その願いを実現させる(願いを与える)」

という意味があります。

お釈迦様らしいですね。

お釈迦様は、現代のインドとネパールの国境近くに住んでいたシャカ族の王族出身です。

人生の苦しみについて考え、厳しい修行を行い、最終的に悟りを開きました。

釈迦如来が有名なお寺

・清涼寺(京都府)木造釈迦如来立像

体の中には内蔵の模型や、仏への願いを記した「願文」など国宝に指定されるものが多く納められていました。

ホトカミページを見る≫

・深大寺(東京都)釈迦如来像

飛鳥時代後期に作られた仏像です。東日本最古で東京では唯一の国宝です。

ホトカミページを見る≫

薬師如来(やくしにょらい):左手に薬壺(やっこ)

薬師如来は、古代インドの世界観で東側にある浄土「浄瑠璃世界(じょうるりせかい)」に住んでいる仏様です。

薬師如来の見分け方は、立っていても座っていても

【左手に薬壺(やっこ)】を持っていること。

とてもわかりやすいですね。

薬師如来は悟りを開く前、

・病気で苦しむものを救う

・飢えやに苦しむ人々に食べ物を与える

など12の願いを立て修行を行い、悟りを開きました。

このことから、生きとし生けるものの病と苦しみを癒し、救うことで幸せをもたらす仏様として信仰されています。

薬師如来が有名なお寺

・薬師寺(奈良県)薬師如来像

飛鳥時代に制作され、国宝にも指定される仏像です。

現在も薬師寺の創建当初の姿を残しています。

ホトカミページを見る≫

・神護寺(京都府)薬師如来立像

平安時代初期に作られた国宝に指定されている仏像です。

威厳のある表情をしているのが特徴です。

ホトカミページを見る≫

大日如来(だいにちにょらい):忍者か坐禅の手

大日如来は秘密の教えをもとに修行を行う「密教」の中心となる仏様です。

大日如来は、如来なのに

【アクセサリー付き】です。

頭には宝冠、さらに首飾りなどをつけています。

坐禅のような手の法界定印(ほっかいじょういん)=胎蔵界(たいぞうかい):

大日如来の理性の面を表す世界

忍者のような手の智拳印(ちけんいん)=金剛界(こんごうかい):

大日如来の知恵の強固さを表す世界

と覚えましょう。

「大日」という言葉は元々「偉大なる輝くもの」という意味を持っていました。

この言葉から「すべてを照らす絶対的な仏様」として信仰されるようになりました。

大日如来が有名なお寺

・円成寺(奈良県)大日如来坐像

平安時代末期に作られた、歴史的な仏師 運慶が20代に手がけた最初期の作品です。

ホトカミページを見る≫

・金剛峯寺(和歌山県)大日如来像

高野山真言宗総本山の金剛峯寺の大塔には胎蔵界、西塔には金剛界の大日如来が安置されています。

ホトカミページを見る≫

毘盧遮那如来(びるしゃなにょらい):東大寺と唐招提寺が超有名

毘盧遮那如来は盧舎那仏(るしゃなぶつ)とも呼ばれ、仏教の教えそのものを形にした仏様です。

見た目は釈迦如来とほとんど一緒です。

しかし、毘盧遮那如来が見られるお寺は、

東大寺(奈良県)、唐招提寺(奈良県)、戒壇院(福岡県)

などあまり多くありません。

まずは、この3つのお寺を覚えておきましょう。

太陽のように全てのものを照らす光を放つ、宇宙の中心的な存在として信仰されています。

密教の教えでは、大日如来と同一の仏様とされています。

毘盧遮那如来が有名なお寺

・東大寺(奈良県)盧舎那仏坐像

東大寺の大仏は、高さ約15mと世界最大の金銅仏です。

世界遺産にも登録されるなど、日本を代表する仏像の一つです。

ホトカミページを見る≫

・唐招提寺(奈良県)盧舎那仏坐像

奈良時代に作られた、国宝に指定されている仏像です。

本体の後ろには化仏と呼ばれる小さな仏像が862体置かれています。

ホトカミページを見る≫

阿弥陀如来(あみだにょらい):両手とも輪

阿弥陀如来は(古代インドの世界観における)西方の極楽浄土に住んでいる仏様です。

阿弥陀如来は主に2パターンの印を結んでいますが、

見分けるポイントはどちらも

【両手とも輪】

になっていることです。

人差し指と親指で輪を作り...

・右手は前、左手は上を向ける「来迎印(らいごういん)」

・右手を上に両手を重ねる「阿弥陀定印(あみだじょういん)」

を結んでいます。

阿弥陀如来は、かつて法蔵菩薩(ほうぞうぼさつ)という名で、

生きとし生けるものを救う48個の願いを立て、長い修行の末、悟りを開き如来となりました。

このことから、全ての生き物を救い極楽浄土へ導いてくれる存在として信仰されています。

阿弥陀如来が有名なお寺

・高徳寺(神奈川県)阿弥陀如来坐像

高徳院の大仏は国宝に指定されています。

1252年から作られ始めましたが、完成した年や作者などが不明の仏像です。

ホトカミページを見る≫

・平等院鳳凰堂(京都府)阿弥陀如来坐像

平安時代後期に作られた仏像です。

日本を代表する仏師である定朝の現存する唯一の作品です。

ホトカミページを見る≫

菩薩は【アクセサリー】

菩薩(ぼさつ)とは、悟りを求めつつ人々を救済する、出家する前のお釈迦様の姿をしている仏像です。

如来は悟った状態に対して、

「菩薩=悟りを開く前」と覚えましょう。

菩薩について詳しく知る

菩薩を見分ける5つのポイント

菩薩は如来よりもバリエーション豊かな姿をしています。

ここでは、それぞれの菩薩に共通する5つのポイントをご紹介していきます。

-

菩薩を見分ける5つのポイント

①高く結い上げた髪:宝髻(ほうけい)

②宝石で飾り付けられた冠:宝冠(ほうかん)

③宝石で飾り付けられたネックレス:瓔珞(ようらく)

④肩からかけているスカーフのような布:天衣(てんね)

⑤腰に巻いているスカートのような衣:裳(も)

出家前のお釈迦様はインド釈迦族の王子であったため、

如来と比べて綺麗な服装やアクセサリーを付けています。

代表的な4つの菩薩

代表的な菩薩には

・観音菩薩(かんのんぼさつ)

・弥勒菩薩(みろくぼさつ)

・地蔵菩薩(じぞうぼさつ)

・普賢菩薩(ふげんぼさつ)

があります。

ここからはそれぞれの見分け方を紹介していきます。

観音菩薩(かんのんぼさつ):頭のうえに小さな仏像

観音菩薩は世の人々の声を聞いて、その苦悩を救う仏様です。

観音菩薩は、様々な姿に変化します。

そのため、見分けることは難しいですが、

【宝冠に小さな仏像】がついていたら観音菩薩であることが多いです。

この小さな仏像は「化仏(けぶつ)」と呼ばれ、如来が人々を救うために別の姿で現れることを表しています。

観音菩薩は阿弥陀如来の化仏をつけています。

図中のイラストは、観音菩薩の基本の姿である聖観音です。

観音菩薩は、観世音菩薩(かんぜおんぼさつ)とも呼ばれ、その名の通り、

世の人々の声を聞いて、あらゆる苦悩を救う仏様です。

また、人々の苦悩や願いの声それぞれに対応するため

・千手観音:千の手と目を持ち、全ての生き物を救済する仏様

・十一面観音:11面の顔を持ち、憂いや悩みなどを取り除く仏様

など、様々な姿に変化します。

観音菩薩が有名なお寺

・三十三間堂(京都府)千体千手観音立像

約120メートルある本堂の中に1001体の千手観音が並んでいます。

全ての仏像が国宝に指定されています。

ホトカミページを見る≫

・薬師寺(奈良県)聖観世音菩薩像

薬師寺の東院堂には聖観音菩薩が安置されています。

飛鳥時代後期に作られた国宝に指定されている仏像です。

ホトカミページを見る≫

弥勒菩薩(みろくぼさつ):仏教版「考える人」・足を組み、右手は頬

弥勒菩薩は未来の世界を救う仏様です。

弥勒菩薩は【仏教版 考える人】です。

飛鳥・奈良時代の弥勒菩薩の多くは

・足を組んでいる

・右手は頬

のように半跏思惟像(はんかしいぞう)と呼ばれる深く考え込む様子を表す姿をしています。

ちなみに、「半跏」とは片足を組んで座ることを意味します。

平安時代以降に作られた弥勒菩薩は、他の菩薩と同じように立像になっていたり、華やかな姿をしていたり見分けが難しくなります。

弥勒菩薩は半跏思惟像であることが多いため、

【弥勒菩薩は半跏思惟像(仏教版考える人)】

と覚えましょう。

弥勒菩薩は56億7000年後の未来に降り立って人々を救うとされる菩薩です。

現在は天界の中の一つである兜率天(とそつてん)という場所で私たちを見守り、修行していると言われています。

弥勒菩薩について詳しく知る

弥勒菩薩が有名なお寺

・広隆寺(京都府)弥勒菩薩半跏思惟像

飛鳥時代から存在する京都最古の寺である広隆寺を創建当時から見守ってきた、国宝に指定されている仏像です。

ホトカミページを見る≫

地蔵菩薩(じぞうぼさつ):坊主頭・杖・玉の3点セット

地蔵菩薩は、輪廻転生する全ての生き物を救う仏様です。

地蔵菩薩は、アクセサリーなどをつけず質素な服装をしています。

・坊主頭

・右手に杖(錫杖:しゃくじょう)

・左手に玉(宝珠:ほうじゅ)

の3点セットで地蔵菩薩です。

華やかな姿をしている他の菩薩と比べると、違いがわかりやすいですね。

地蔵菩薩はお釈迦様が亡くなってから、弥勒菩薩が地上に降り立つまでの仏様がいない間、人々を導き、罪や苦しみをなくすことを自らの使命としています。

また、地獄に落ちた人を含め、輪廻転生する全ての生き物を救うとされるため、日本の至る所に作られ「お地蔵さん」と親しまれるようになりました。

地蔵菩薩が有名なお寺

・六波羅蜜寺(京都府)地蔵菩薩立像・坐像

六波羅蜜寺には、立像は定朝、坐像は運慶と日本を代表する仏師によって制作された2体の地蔵菩薩があります。

ホトカミページを見る≫

・建長寺(神奈川県)地蔵菩薩坐像

建長寺の地蔵菩薩は、この地が処刑場だった時代に、処刑された罪人たちに祈りを捧げるために制作されました。

寺の創建後も、この地蔵菩薩は大切に受け継がれています。

ホトカミページを見る≫

普賢菩薩(ふげんぼさつ):白い象の上で合掌

普賢菩薩はさまざまな世界に現れ、深く思いやる心で人々を救うとされています。

普賢菩薩は【白い象の上で合掌】です。

・合掌

・6本の牙を持つ白い象

と覚えましょう。

普賢菩薩は釈迦如来の右側で祀られている場合と、単独で祀られる場合があります。

多くの場合、清浄を表す白い象に乗った姿をしています。

普賢菩薩が有名なお寺

・岩船寺(京都府)普賢菩薩騎象像

平安時代中・後期に制作されたとされています。

空海の甥である智泉大徳が一度絵に描いたものを、当時の仏師が形にしたものとされています。

ホトカミページを見る≫

明王は【武器を持ち、怒っている】

仏教の教えに背く人々を導き救う仏様です。

明王とは密教から生まれた仏で、大日如来の化身とされています。

明王の多くは怒ったような表情をしており、右手には剣、左手には羂索など武器やアクセサリーなど体に装飾をつけています。

怒った顔で武器を持っていたら、明王です。

明王を見分ける4つのポイント

-

明王を見分ける4つのポイント

①牙を剥き、目が吊り上がった表情:忿怒相(ふんぬそう)

②長い髪を後ろで結び左側に垂らす髪型:弁髪(べんぱつ)

③逆立った髪型:焔髪(えんぱつ)

④様々な武器

代表的な明王

代表的な明王には

・不動明王(ふどうみょうおう)

・愛染明王(あいぜんみょうおう)

があります。

ここからは代表的な明王の簡単なプロフィールと特徴を紹介していきます。

不動明王(ふどうみょうおう):炎・武器・ポニーテール

不動明王は、悪魔と煩悩を退治する仏様です。

不動明王は燃え上がる光背と武器を持ち怒り顔をしています。

・ポニーテールを左に垂らす(弁髪:べんぱつ)

・燃え上がる光背(火焔光背:かえんこうはい)

・右手に剣

・左手に縄(羂索:けんさく)

この4つのポイントを覚えましょう。

不動明王は、仏の道に従わないものを叱りつけてでも諭し、悟りを求める心を起こさせる仏様です。

炎の光背(火焔光背)と右手に持つ剣は悩みや欲望といった煩悩や災難を断ち切り、左手の羂索で全ての生き物を救うとされています。

不動明王が有名なお寺

・成田山新勝寺(千葉県)不動明王像

成田山新勝寺の不動明王は弘法大師が自ら開眼したとされています。

ホトカミページを見る≫

・東寺(京都府)不動明王坐像

国宝にも指定される東寺の不動明王は、立体曼荼羅の左側に位置します。

日本最古の不動明王です。

ホトカミページを見る≫

愛染明王(あいぜんみょうおう):髪を逆立て、肌は真っ赤

愛染明王は人の欲望から悟りを導く仏様です。

愛染明王は【真っ赤な肌】を持っています。

・3つの目

・真っ赤な肌

・逆立った髪

・6本の腕

・丸い光背

この5つのポイントを覚えましょう。

丸い光背は日輪=太陽を意味するものとなっています。

また、6本の腕にはそれぞれ弓・矢などの武器を持っています。

愛染明王は、私たちが抱える「愛」などの煩悩を受け入れ、乗り越えることで悟りに近づくために手を貸してくれる仏様です。

このことから、肌や光背の色が煩悩の激しさを表す赤で表現されています。

愛染明王が有名なお寺

・西大寺(奈良県)愛染明王坐像

1247年に善円という仏師によって制作された、高さ30cmほどの小さな仏像です。

西大寺の秘仏で年に2回ご開帳されます。

ホトカミページを見る≫

・妙高寺(新潟県)愛染明王坐像

鎌倉時代に制作された、高さは約2mの仏像です。

こちらも秘仏ですが、毎月26日にご開帳されています。

ホトカミページを見る≫

天部は【「天」がつく・鬼子母神(きしもじん)など】

天部とは古代インドの神々が仏教に取り入れられた仏様です。

天部を見分けるポイント

如来、菩薩は性別を超越した存在であるのに対し、天部は性別がわかる特徴を持っていることが多いです。

また、貴族のような姿をしている「貴顕天部(きけんてんぶ)」、武将のような姿をしている「武人天部(ぶじんてんぶ)」の2種類があります。

図中の鬼子母神は貴顕天部、多聞天は武人天部にあたります。

代表的な2つの天部

代表的な天部には

・四天王(多聞天、増長天、持国天、広目天)

・鬼子母神

があります。

ここからは、それぞれの天部の簡単なプロフィールや特徴などを紹介していきます。

四天王(してんのう):仏教世界の四方を守る

四天王は仏教世界の中心に立つ須弥山(しゅみせん)と呼ばれる山の中腹で世界を守る四体の仏様です。

・北に多聞天(たもんてん)

・南に増長天(ぞうちょうてん)

・東に持国天(じこくてん)

・西に広目天(こうもくてん)

が位置します。

鬼子母神(きしもじん):安産・子育ての神

鬼子母神は安産・子育ての神として知られています。

元々は子供を食い殺す悪い神様とされていました。

しかし、お釈迦様に子供の大切さを諭されたことで仏を信仰し、教えに従うようになります。

その結果、安産や子育ての神として崇められるようになりました。

このイラストは優しい顔つきをしていますが、怖い顔をしている場合もあります。

【仏教に仏像は存在しなかった!?】仏像の起源と歴史を紹介

実は仏教では、最初から仏像を作り崇拝していたわけではありません。

西欧の文化などの影響から現在のインド・パキスタンで作られるようになり、

中央アジアを通って中国・朝鮮に、そして朝鮮から日本に伝わりました。

ここからはインドで誕生した仏教が仏様の像を作るようになり、日本に伝来していくまでの過程を解説します。

-

仏像の歴史まとめ

- 仏教は釈迦によって紀元前6世紀ごろにインドで生まれた

- 初期の仏教には仏像はなく「ストゥーパ」「菩提樹」「仏足石」などを信仰の対象にしていた

- 文化の融合などにより紀元後1世紀ごろから仏像が作られ始めた

- 仏像は中央アジア、中国・朝鮮を経由して、飛鳥時代に日本に伝わった

仏像のはじまり:インドが起源

仏教はお釈迦様(ガウタマ・シッダールタ)によって紀元前6世紀ごろにインドで生まれました。

しかし、2500年前の当時は仏像は作られていませんでした。

悟りを開いたお釈迦様の姿を目に見える形で表現するのは畏れ多く、

ふさわしくないと考えられていたためです。

そこで人々は

・お釈迦様の遺骨を収めた塔:ストゥーパ

・お釈迦様が悟りを開いた木:菩提樹(ぼだいじゅ)

・お釈迦様の足跡をの形をした彫刻:仏足石(ぶっそくせき)

などを信仰の対象としていました。

しかし、お釈迦様が亡くなってから約500年後(紀元後1世紀後半)頃に,

ギリシアなど他の文化が伝わってきたことや、仏足石などの彫刻から影響を受けて(諸説あり)、ガンダーラ(現パキスタン北部)とマトゥラーで仏像が作られはじめました。

ガンダーラの仏像はギリシアなど西欧の文化に影響され、より写実的で彫が深くなっています。

・マトゥラーの仏像

マトゥラーの仏像は、制作された当時のインド人のような顔をしています。

-

まとめると

- 仏教は釈迦によって紀元前6世紀ごろにインドで生まれた

- 初期の仏教では「ストゥーパ」「菩提樹」「仏足石」などを信仰の対象にしていた

- 文化の融合などにより仏像が作られ始めた

次に、インドで生まれた仏像が、中国や朝鮮半島を通じて日本にやってくるまでを紹介します。

仏像の旅:様々な文化との出会い

仏教がガンダーラから中央アジアを経由して東アジアに伝わったことで、

中国や朝鮮半島でも仏像が作られるようになりました。

そして、朝鮮半島から飛鳥時代の日本へ仏教文化が伝わり、それとほぼ同時期にお寺や仏像が作られるようになりました。

仏像は様々な文化が交わり、その結果として美しい姿を持つようになったのですね。

日本最古の仏像と言われているのは、奈良県にある飛鳥寺の釈迦如来坐像です。

606年※に作られましたが、現在の姿は鎌倉時代に火災に遭い、多くの部分は修復された状態になっています。

※諸説あり。606年に制作された説と609年に制作された説があります。

その後、日本で仏教が推奨されるようになり、お寺や仏像を作る活動が本格化したため、全国各地で仏像が制作されるようになりました。

終わりに

ここまで仏像の種類や見分け方や歴史について紹介しました。

仏教における礼拝の対象として作られるようになった仏像。

各々、仏様によって持ち物や姿の違いや異なる背景があります。

仏像に込められた意味や物語を知ることで、何気なく手を合わせていた仏像から、新たな学びや感動を得られるはずです。

ぜひ、この機会に仏像を見にお寺に参拝してみてはいかがでしょうか。

お寺に参拝した際には、ホトカミにも投稿してくださいね!

仏像イラストレーターが作った 仏像ハンドブック

初心者からマニアまで、これを読めば仏像がもっと楽しくなる!

神社お寺の検索サイト「ホトカミ」運営代表

吉田 亮

月間120万人の神社お寺ファンが使う神社お寺の検索サイト「ホトカミ」を運営する株式会社DO THE SAMURAI代表取締役。

東京大学理科II類入学後、文学部言語文化学科日本語日本文学(国語学)専修課程卒業。

2013年より日本文化や歴史を後世に繋ぐ事業を開始、2016年法人化。

これまで2000人以上の参拝者との対話や、累計1000万アクセスを超えるお参りに関する記事の執筆編集、100年後に神社を残すために社会と神社の接点を創出する。

ホトカミ編集部 御朱印記事ライター

高原 健太郎

日本文化や神社お寺が好きです。

独特の雰囲気に魅了されてから、寺社めぐりが趣味になりました。

イラストレーター

田中ひろみ

絵文人・仏像研究家(株)TERABIT代表、奈良市観光大使女子の仏教サークル「丸の内はんにゃ会」代表。

カルチャー センター講師。元ナース。テレビ出演、講演も多数。ART ・俳句・盆踊らー

著書 『イラストレーターが作った仏像ハンドブック』(ウェッジ) など約70冊

この記事はホトカミサポーターさんのおかげで公開できました!

〈ホトカミサポーターとは〉

「100年後に神社お寺を残そう」というホトカミの理念に共感し、ホトカミの今後を応援してくださる方に、毎月500円からサポートしていただく仕組みです。

【サポーター限定の特典】

プレミアム検索機能では、切り絵・刺繍御朱印・一粒万倍日など、こだわりの御朱印がある神社お寺を、20種類以上の項目から見つけられます。さらに、神さま・仏さま・宗派からも検索可能。(無料お試しあり)

このほか「毎月あなたの幸せと健康をご祈願」「お気持ちで特典(全国の寺社からサポーター限定の特典)」「バナー広告の非表示」があります。

都道府県から神社お寺を探す

北海道・東北

関東

中部

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

初心者向けの仏像の基本的な知識から、仏像の世界がさらに広がるマニア級の深い豆知識まで、イラストで分かりやすく解説されています。

ホトカミユーザーの皆さんにオススメの1冊です!