れんげおういん(さんじゅうさんげんどう)|天台宗

蓮華王院(三十三間堂)京都府 七条駅

8時~17時(11月16日~3月は9時~16時)年中無休、受付終了は30分前

れんげおういん(さんじゅうさんげんどう)|天台宗

8時~17時(11月16日~3月は9時~16時)年中無休、受付終了は30分前

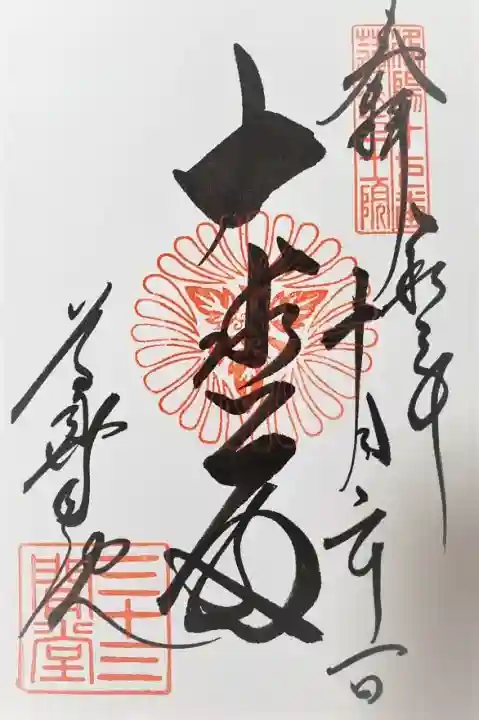

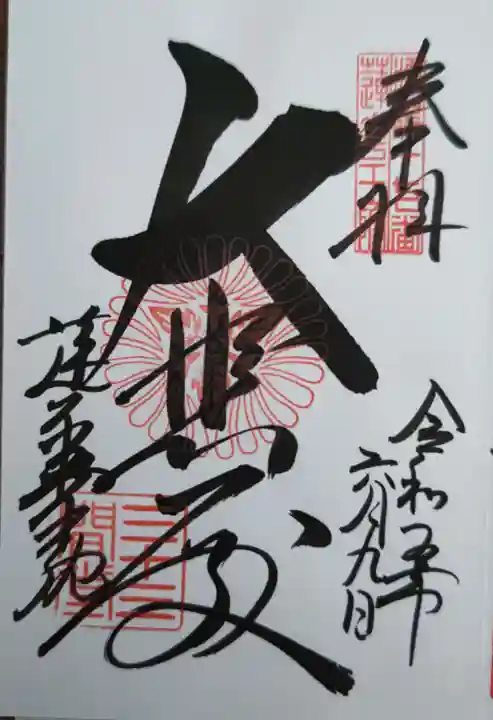

御朱印 (1種類)

蓮華王院(三十三間堂)では、大悲殿の御朱印をいただけます。

大悲殿の御朱印

真ん中に「大悲殿」と墨書きされています。

右上に「洛陽十七番」の印、「大悲殿」の文字に寺紋印、左下に「三十三間堂」の印が押されています。

| 御朱印 | |||

|---|---|---|---|

| 限定 | - | ||

| 御朱印帳 | |||

| 駐車場 | あり(50台) |

霧雨の中、お参りしてきました。

観光バスは停まっていなかったものの、相変わらずお堂に入っていく人は絶えず、私も靴を脱ぎその流れに入り進んでいきました。

まず、"風神"に手を合わせます。🙏二十八部衆の一体一体に···。🙏そして中尊。御本尊の千手観音坐像です。湛慶82才の作と言われています。

最近御縁あり、"平成の大仏師""100年に1人の名仏師"と言われる松本明慶さんをTVでお見かけしました。明慶さんの彫った仏様は、観音正寺(西国三十三所観音霊場第32番札所)や紀三井寺(西国三十三所観音霊場第2番札所)で見ることができます。表情が明るく手を合わせているとあたたかい空気に包まれていきます。湛慶の仏様とはまた違った印象です

一本の木から仏様を生み出す···。"湛慶"··。どんな方だったのだろう。想像を掻き立てられます。湛慶が生み出した中尊(千手観音さん)は、穏やかな表情を浮かべ、今日も参拝者一人一人を迎えています。

🙏

山号:なし

宗派:天台宗

御本尊:千手観世音菩薩

創建:1165年(長寛2年)

今のお堂は、1266年(文永3年)に再建さ

れたもの。

【本堂】

【庭】

【庭】

四条通

祇園祭りの準備をしておられました。

京都市東山区にあるお寺です。

宗旨宗派は天台宗

寺格は妙法院飛地境内

ご本尊は千手観音(国宝)

です。

今までお参りした時には、本堂しか見ることがなかったので、今回は本堂回りをぐるりと歩いてみました。(もちろん本堂も)

いやぁ知りませんでした。

きれいな中庭に鐘楼、稲荷社、久勢稲荷大明神もある。

ちょうど回廊に風車と風鈴の飾りつけ(?)をされている最中でした。

どちらさまも夏の装いということですね。

国宝の仏像があまりにも素晴らしいので、いつも時間を忘れてしまいます。

本堂の一部 外に出られます

出た所

回廊の門

きれいな中庭です

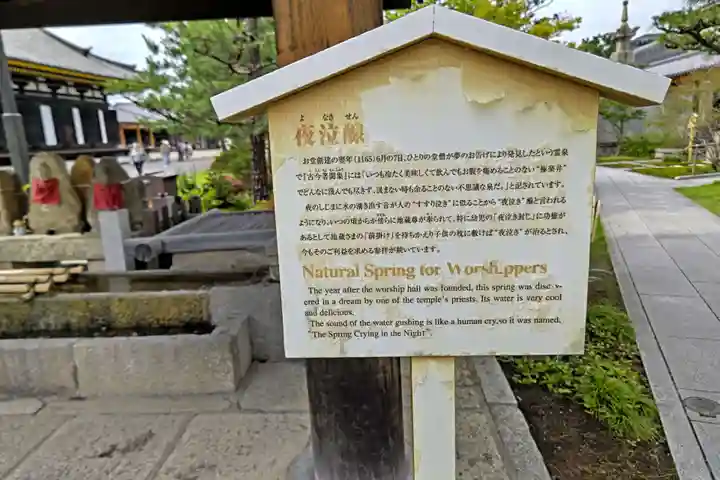

夜泣腺(?)

本殿のこの長さよ

鐘楼

本殿裏側

稲荷社

久勢稲荷大明神

本殿正面

回廊に風車と風鈴

ここは誰でもよく見る場所

久寿2年(1155)、第77代天皇として即位した後白河天皇は、わずか3年で二条天皇に位を譲って以後、上皇として院政を行いました。三十三間堂は、その御所に長寛2年(1164)造営されましたが、80年後に焼失し、まもなく後嵯峨上皇によって再建された。その後も手厚く護持され、室町期・足利第六代将軍義教により本格的な修復が行われました。

正式には蓮華王院で、天台宗の古刹。鎌倉時代に再建された本堂は国宝に指定、堂内の内陣にある柱間が33あることから「三十三間堂」と通称されている。

~公式HPより抜粋~

三十三間堂といえば通し矢で有名ですね❗️

本堂内は撮影禁止なので、あまり写真がありません。

太閤塀(重要文化財)を見忘れたのが残念です😭

拝観受付

由緒書き

本堂 【国宝】

通し矢は安土桃山時代に行われ始めた。

法住寺殿の址碑①

法住寺殿の址碑②

夜泣せん①

夜泣きせん②

御朱印(直書き)

本堂の真ん中辺りで頂けます。

この地には、もともと後白河上皇が離宮として建てた法住寺殿があった。その広大な法住寺殿の一画に建てられたのが蓮華王院本堂、今に言う三十三間堂である。

上皇が平清盛に建立の資材協力を命じて旧暦の長寛2年12月17日(西暦1165年1月30日)に完成したという。創建当時は五重塔なども建つ本格的な寺院であったが、建長元年(1249年)の火災で焼失した。文永3年(1266年)に本堂のみが再建されている。現在「三十三間堂」と称される堂がそれであり、当時は朱塗りの外装で、内装も極彩色で飾られていたという。建築様式は和様に属する。

桃山時代には、豊臣秀吉の東山大仏(方広寺)造営により、三十三間堂もその境内に含まれ、周囲の土塀や門などが整備された。

「三十三間堂」の名称は、間面記法による表記「三十三間四面」に由来する。「33」は観音に縁のある数字で、『法華経』等に観音菩薩が33種の姿に変じて衆生を救うと説かれることによる。俗に「三十三間堂の仏の数は三万三千三十三体」というのは、本尊と脇仏の一千一体がそれぞれ33に化身するからである。

江戸時代には各藩の弓術家により本堂西軒下(長さ約121m)で矢を射る「通し矢」の舞台となった。縁の北端に的を置き、縁の南端から軒天井に当たらぬよう矢を射抜くのである。「通し矢」の名もこの「軒下を通す」ということからきている。強弓を強く射なければ到底軒下を射通すことができない。それゆえ弓術家の名誉となったのである。その伝統に因み、現在は「楊枝のお加持」大法要と同日(1月中旬)に、本堂西側の射程60mの特設射場で矢を射る「三十三間堂大的全国大会」が行われる。弓道をたしなむ新成人参加者が振袖袴姿で行射する場面は、しばしばニュース番組等で取り上げられる。一般的には「通し矢」と呼ばれているが、60mは弓道競技の「遠的」の射程であり、軒高による制限もないから、かつての通し矢とはまったく違うものである。

| 住所 | 京都府京都市東山区三十三間堂廻り町657 |

|---|---|

| 行き方 | JR京都駅より、市バス100・206・208系統で10分「博物館三十三間堂前」下車すぐ

|

| 名称 | 蓮華王院(三十三間堂) |

|---|---|

| 読み方 | れんげおういん(さんじゅうさんげんどう) |

| 参拝時間 | 8時~17時(11月16日~3月は9時~16時)年中無休、受付終了は30分前 |

| 参拝にかかる時間 | 1時間 |

| 参拝料 | 一般600円、中高生400円、子供300円 |

| トイレ | あり |

| 御朱印 | あり |

| 限定御朱印 | なし |

| 御朱印帳 | あり |

| 電話番号 | 075-561-0467 お問い合わせの際は「ホトカミを見た」とお伝えいただければ幸いです。 |

| ホームページ | http://www.sanjusangendo.jp/ |

| お守り | あり |

| 洛陽三十三所観音霊場 |

|---|

| ご本尊 | 千手観音 |

|---|---|

| 宗旨・宗派 | 天台宗 |

| 創建時代 | 長寛二年(1165) |

| ご由緒 | この地には、もともと後白河上皇が離宮として建てた法住寺殿があった。その広大な法住寺殿の一画に建てられたのが蓮華王院本堂、今に言う三十三間堂である。

|

| 体験 | 仏像御朱印国宝武将・サムライ札所・七福神巡り |

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ

4

0