とうだいじ|華厳宗

東大寺奈良県 近鉄奈良駅

11月~2月(8:00~16:30)3月(8:00~17:00)4月~9月(7:30~17:30)10月(7:30~17:00)

とうだいじ|華厳宗

11月~2月(8:00~16:30)3月(8:00~17:00)4月~9月(7:30~17:30)10月(7:30~17:00)

御朱印(4種類)

東大寺では、「華厳」、「南無観」、「法華」、「十一面観音」の御朱印をはじめ、各お堂で様々な御朱印が頒布されています。

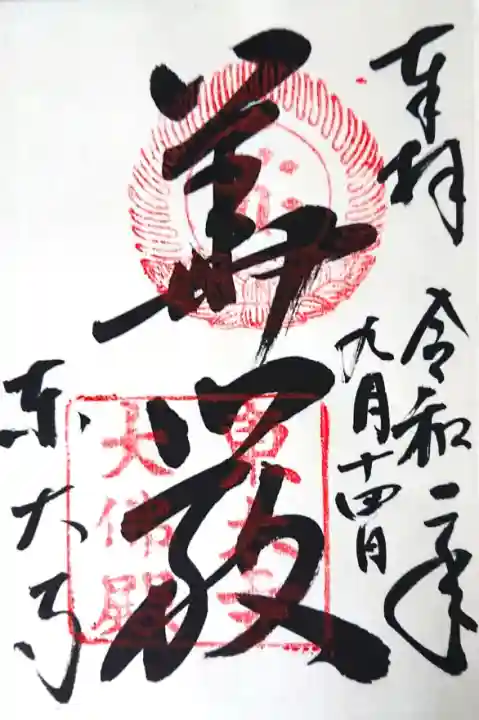

華厳の御朱印

真ん中に華厳(けごん)と書かれ、上部に梵字と釈迦如来の御宝印、下部に東大寺大佛殿の印、左下に東大寺の字が入っています。

東大寺は華厳宗のお寺です。

| 御朱印 | 真ん中に「華厳」と力強さを感じる筆遣いで書かれています。その下に梵字印と「東大寺大佛殿」の朱印が押されています。その他にも20以上の御朱印を拝受できます。 | ||

|---|---|---|---|

| 限定 | - | ||

| 御朱印帳 | |||

| 駐車場 | なし(近隣に有料パーキング有り) |

華厳宗の大本山の寺院。御本尊は盧遮那仏(毘盧遮那仏)。聖武天皇のより勅願より建立され平城京の中心の寺院です。今日のゴールは全てが国宝の東大寺。想像以上の人でした。それも8割は外国の方でいろんな言語を耳にしました!京都より多いように思います。さすが国宝!ほとんどの観光客は鹿せんべえを持っておられ、神鹿さんたちはお腹いっぱいの様子です!サクラの木もたくさんあるので外人さんは大満足でしょう!正倉院や二月堂、三月堂、四月堂もまわったので東大寺だけで帰路に着きました。京奈和自転車道で走ったのでほぼノンストップとなり、ちょっと足にきますね。東大寺と二月堂の御朱印をいただきました!両方とも書き手が女性の方で迫力とともに穏やかさを感じる書です!特に二月堂はたおやかでもあり上品で特に素敵です!二月堂は別の投稿先のようなのでそちらに投稿します。

大仏さんの背中

穴くぐりにたくさんの外人さんが潜ってました

正倉院の入口です

入るとこんな感じなのでしょう

東大寺は聖武天皇の皇太子基親王の菩提を追修するために、神亀5年(728)に建てられた金鍾山寺に源を発し、天平13年(741)に国分寺・国分尼寺(金光明寺・法華寺)建立の詔が発せられたのに伴い、この金鍾山寺が昇格してなった大和国国分寺(金光明寺)を前身とする。天平15年(743)に盧舎那大仏造顕(造立)の詔が発せられ、都が紫香楽(滋賀県甲賀市信楽町)から平城に還ると、大和国金光明寺で盧舎那大仏の造像工事が始まり、天平21年(749)仏身が鋳造。同時に大仏殿の建立も進んで、天平勝宝4年(752)に盛大な開眼供養会が営まれた。その後、西塔や東塔、講堂や三面僧房などが造東大寺司の手によって造営され、東大寺としての七堂伽藍順次整った。

東大寺は国分寺として建立されたので、天下泰平・万民豊楽を祈願する道場であったが、同時に仏教の教理を研究し学僧を養成する役目もあって、華厳をはじめ奈良時代の六宗、さらに平安時代の天台と真言も加えた各研究所(宗所)が設けられ、八宗兼学の学問寺となった。

平安時代に入ると、斉衡2年(855)の大地震によって落下した大仏さまの頭部は真如法親王によって修復されたものの、失火や落雷などによって講堂や三面僧房、西塔などが焼失、南大門や大鐘楼も倒壊した。しかも治承4年(1180)に平重衡の軍勢により大仏殿をはじめ伽藍の大半が焼かれた。しかし翌年には俊乗房重源によって復興が着手され、文治元年(1185)に後白河法皇を導師として大仏さまの開眼供養が行なわれた。翌文治2年に周防国が東大寺造営料所に当てられてから復興事業は着々と進み、建久6年(1195)に大仏殿落慶(供養が行なわれた。こうした復興に伴い沈滞気味であった教学活動も活発になり、鎌倉時代には多くの学僧が輩出した。

ところが永禄10年(1567)に至って三好・松永の乱が起こり、二月堂や法華堂、南大門や転害門、正倉院や鐘楼などわずかな建物を残して灰燼に帰した。時まさに戦国時代であったから、東大寺の復興は難渋をきわめ、大仏さまの仏頭も銅板で覆う簡単な修理しか出来なかった。ようやく江戸時代に入って公慶上人が諸国勧進と諸大名の協力を幕府に懇願して復興に取りかかり、その結果、大仏さまの開眼供養が元禄5年(1692)に、さらに大仏殿の落慶供養が宝永6年(1709)に行なわれた。以後、伽藍の整備は歴代の大勧進職によって続行された。

明治時代になって起こった神仏分離令と寺社領没収は東大寺の存立に危機をもたらし、宗制上華厳宗を名乗ることなど寺院改革を迫られたが、それでも明治・昭和時代の大仏殿の大修理をはじめ、諸伽藍の維持に努め、現在に至っている。東大寺はその歴史から貴重な文化遺産を今なお多く蔵しているが、そればかりでなく二月堂修二会をはじめ伝統的な仏教儀礼の宝庫でもあって、毎年日本全国はもとより、世界各地から多くの人々が参詣に訪れている。

728年、聖武天皇が皇太子供養のため建立した金鐘寺が東大寺の始まり。華厳宗大本山。741年に聖武天皇が護国信仰に基づいて国分寺の建立を命じられた際、金鐘寺を大和国分寺として金光明寺と称した。743年になり聖武天皇が大仏造顕の詔を公布、745年に金光明寺にて造営が開始された際、東大寺となった。大仏は752年に開眼供養が行なわれたが、大仏殿や講堂などの伽藍が完成したのは789年になる。その後1180年に平重衝によって、1567年には松永久秀によって伽藍が焼失。現在の伽藍は1709年に再建されたものである。

| 名称 | 東大寺 |

|---|---|

| 読み方 | とうだいじ |

| 参拝時間 | 11月~2月(8:00~16:30)3月(8:00~17:00)4月~9月(7:30~17:30)10月(7:30~17:00) |

| 参拝料 | 大人600円、小学生300円 ※団地割引有 |

| 御朱印 | あり 真ん中に「華厳」と力強さを感じる筆遣いで書かれています。その下に梵字印と「東大寺大佛殿」の朱印が押されています。その他にも20以上の御朱印を拝受できます。 |

| 限定御朱印 | なし |

| 御朱印帳 | あり |

| 電話番号 | 0742-22-5511 お問い合わせの際は「ホトカミを見た」とお伝えいただければ幸いです。 |

| ホームページ | http://www.todaiji.or.jp/ |

| お守り | あり |

| SNS |

| 神仏霊場巡拝の道 |

|---|

| ご本尊 | 盧舎那仏 |

|---|---|

| 宗旨・宗派 | 華厳宗 |

| 創建時代 | 奈良時代 |

| 開山・開基 | 良弁 |

| 文化財 | 盧舎那仏,俊乗房重源上人坐像,僧形八幡神坐像(国宝)

|

| ご由緒 | 728年、聖武天皇が皇太子供養のため建立した金鐘寺が東大寺の始まり。華厳宗大本山。741年に聖武天皇が護国信仰に基づいて国分寺の建立を命じられた際、金鐘寺を大和国分寺として金光明寺と称した。743年になり聖武天皇が大仏造顕の詔を公布、745年に金光明寺にて造営が開始された際、東大寺となった。大仏は752年に開眼供養が行なわれたが、大仏殿や講堂などの伽藍が完成したのは789年になる。その後1180年に平重衝によって、1567年には松永久秀によって伽藍が焼失。現在の伽藍は1709年に再建されたものである。 |

| 体験 | 写経・写仏仏像世界遺産御朱印国宝重要文化財武将・サムライ法話 |

| Youtube | |

| 概要 | 東大寺(とうだいじ、英: Todaiji Temple)は、奈良県奈良市雑司町にある華厳宗の大本山の寺院。山号はなし。本尊は奈良大仏として知られる盧舎那仏(るしゃなぶつ)。開山(初代別当)は良弁である。 正式には金光明四天王護国之寺(こんこうみょうしてんのうごこくのてら)ともいい、奈良時代(8世紀)に聖武天皇が国力を尽くして建立した寺である。現別当(住職・224世)は橋村公英。 奈良時代には中心堂宇の大仏殿(金堂)のほか、東西2つの七重塔(推定高さ約70メートル以上)を含む大伽藍が整備されたが、中世以降、2度の兵火で多くの建物を焼失した。現存する大仏は、度々修復を受けており、台座(蓮華座)などの一部に当初の部分を残すのみであり、また現存する大仏殿は江戸時代中期の宝永6年(1709年)に規模を縮小して再建されたものである。「大仏さん」の寺として、古代から現代に至るまで広い信仰を集め、日本の文化に多大な影響を与えてきた寺院であり、聖武天皇が当時の日本の60余か国に建立させた国分寺の中心をなす「総国分寺」と位置付けされた。 聖武天皇による東大寺大仏造立後に、国内では鎌倉大仏(現存)、雲居寺大仏(現存せず)、東福寺大仏(現存せず)、方広寺の京の大仏(現存せず)などの大仏も造立されたが、先発して造立された東大寺大仏・大仏殿の造形、建築意匠・構造は、それらの大仏・大仏殿に対し多かれ少なかれ影響を与えた。ただし江戸時代の東大寺大仏殿再建の際には、上記とは逆に、同時代に京都に存在していた方広寺大仏殿を手本として、東大寺大仏殿の設計がなされた(後述)。 江戸時代には、東大寺大仏 (像高約14.7m)、鎌倉大仏(像高約11.39m)、方広寺大仏(京の大仏)(像高約19m) の三尊が、日本三大仏と称されていた。 東大寺は1998年(平成10年)12月に古都奈良の文化財の一部として、ユネスコより世界遺産に登録されている。 |

|---|---|

| 歴史 | 歴史[編集] 大仏(盧舎那仏像)西側より 詳細は「東大寺の歴史」および「東大寺盧舎那仏像」を参照 創建と大仏造立[編集] 創建当時の大仏殿復元模型(大仏殿内所在) 8世紀前半には大仏殿の東方、若草山麓に前身寺院が建てられていたことが分かっている。東大寺の記録である『東大寺要録』によれば、天平5年(733年)、若草山麓に創建された金鐘寺(または金鍾寺(こんしゅじ))が東大寺の起源であるとされる。一方、正史『続日本紀』によれば、神亀5年(728年)、第45代天皇である聖武天皇と光明皇后が幼くして亡くなった皇子・基王の菩提を弔うため、若草山の麓に「山房」を設け、9人の僧を住まわせたことが知ら...Wikipediaで続きを読む |

| アクセス | アクセス[編集] 鉄道[編集] 近鉄奈良駅(徒歩約20分[1]) JR奈良駅(@media screen{.mw-parser-output .fix-domain{border-bottom:dashed 1px}}徒歩約35分[要出典]) バス[編集] 奈良交通市内循環バス外回り系統で「東大寺大仏殿・春日大社前」下車(徒歩約5分) 自動車[編集] 駐車場有。身体障害者専用駐車場もある ^ “東大寺(とうだいじ)”. スポット情報 奈良市内エリア. 近畿日本鉄道. 2022年8月22日閲覧。 |

| 行事 | 年中行事[編集] 東大寺二月堂の修二会(お松明) 1月1日 除夜の鐘(鐘楼) 1月1日 – 3日 正月三が日(大仏殿・二月堂) 1月7日 修正会(大仏殿) 悔過法要が行われる。 2月3日 節分・星祭り(二月堂) 日中、「還宮(げんぐう)」と「節分豆まき」が行われる。還宮とは古くなったお札やお守り等を火にあげる儀式のこと。節分豆まきは、午後2時ごろ、二月堂の舞台の上から行われる。「星祭り」は、星に「除災与楽」を祈る法会。夕刻、二月堂本堂に万灯明を灯し、「星曼荼羅」を掲げてこの法会を勤める。 3月1日 – 14日 修二会(お水取り)(二月堂) 詳細は修二会の項を参照。奈良時代、...Wikipediaで続きを読む |

| 引用元情報 | 「東大寺」『ウィキペディア日本語版』。 この版のURL:https://ja.wikipedia.org/w/index.php?%E6%9D%B1%E5%A4%A7%E5%AF%BA&oldid=99944721 |

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ

29

0