かみかわじんじゃ

上川神社公式北海道 神楽岡駅

本殿開扉:夏季7:00~17:00 冬季7:00~16:30

授与所:7:00~17:00

ご祈祷:9:30~16:00

かみかわじんじゃ

本殿開扉:夏季7:00~17:00 冬季7:00~16:30

授与所:7:00~17:00

ご祈祷:9:30~16:00

| 氏子以外の参拝 | 歓迎 | ||

|---|---|---|---|

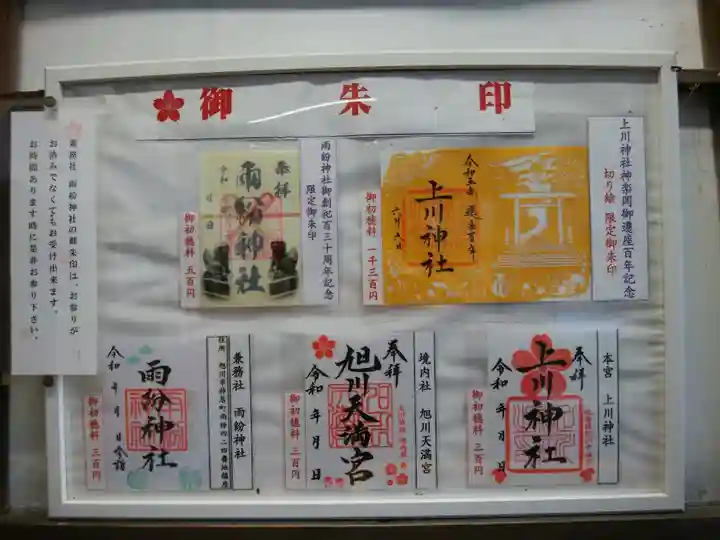

| 御朱印 | ・上川神社・旭川天満宮・兼務社『雨紛神社』の三社を頒布しております。 | ||

| 限定 | |||

| 御朱印帳にお書き入れ | |||

| 御朱印帳 | |||

| 駐車場 | 社務所下に約40台駐車可能 |

この日は上川神社例大祭の後日祭の日です。

ちょうど近くの病院への通院日だったので、先にお参りをしに行きました。

例大祭期間中ですが、平日ということもあり、参拝者はそれほど多くありません。

のんびりゆったりお参りできました。

拝殿でお参りをしてから旭川天満宮にもお参りをしました。

お祭り期間中だからでしょうか。

旭川天満宮にも御神饌が供えられていました。

お参りを終えて授与所に向かいました。

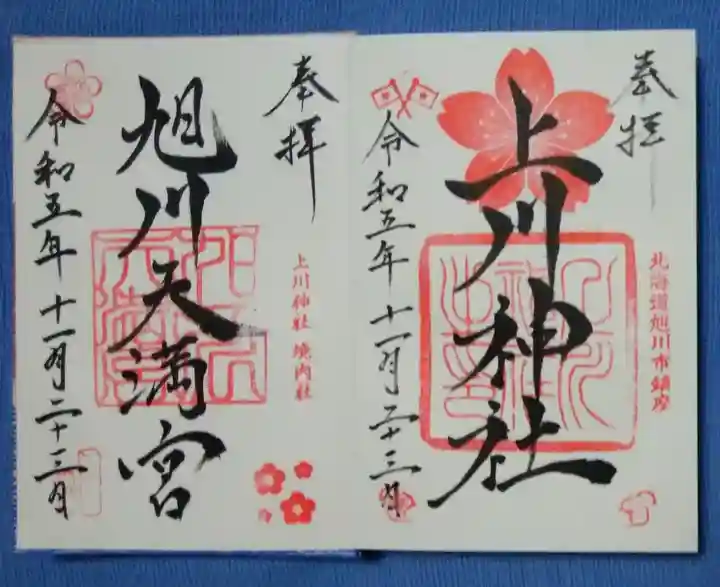

こちらも例大祭期間中の御朱印は書置きとなっています。

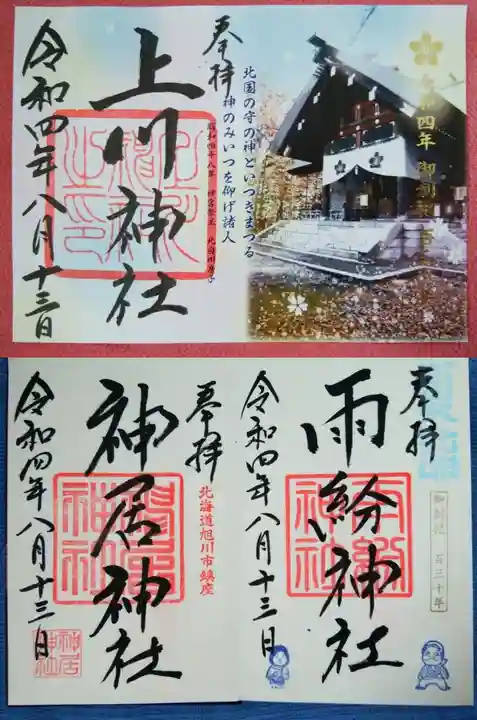

上川神社と雨紛神社の御朱印をお願いしました。

どちらの御朱印も夏詣の印が入っています。

雨紛神社には5月にお参りしていますが、夏詣が始まってからはまだお参りしていません。

期間中にお参りに行かなければなりませんね。

新嘗祭『上川神社』~久しぶりに参拝!

寒波が来る前にと諸用で向かった旭川。

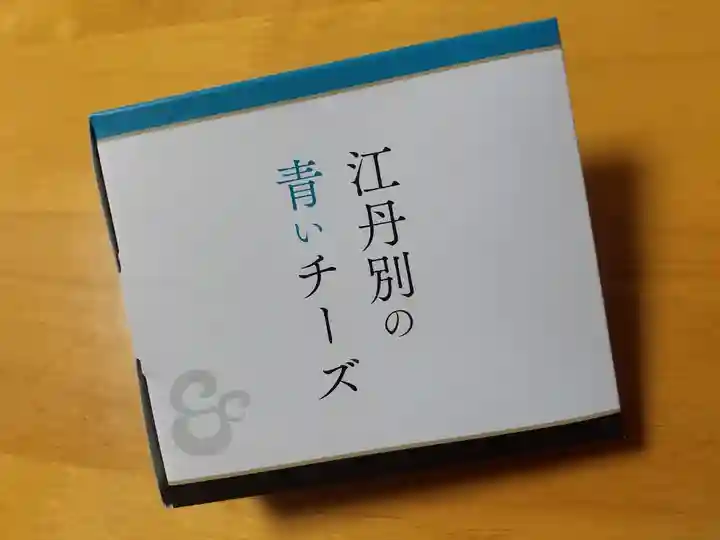

江丹別のブルーチーズが欲しくて寄り道、、上川神社のすぐ側でした♪

この日は新嘗祭✨

何かあるかしら… ちょっと期待して一年半振りにお参りへ (*´∀`)

境内は冬支度を済ませ淋しい様子🍂

静けさの中で鳥の鳴き声が響いているだけ… 残念 (ノД`)・゜・。

久しぶりに御朱印を書いていただくと、かわいい🎌国旗の押印!

小さな幸せ🍀嬉しい参拝になりました。

今頃は境内も真っ白に変わっていますね❄️

上川神社と旭川天満宮の御朱印✨

春が待ち遠しくなる🌸

🎌新嘗祭のお書き入れ~

ツツジの紅葉がまだきれいでした✨

ほんの数日前のことですが…

きっと今は真っ白❄️❄️❄️(((^^;)

手水舎も冬モードで使用中止。

木々は冬囲いされていました

境内はフクロウさんも撤去されて

ガランとした様子( ´-`)

今頃は狛犬さんも寒さに震えているかな…

素敵な切り絵の御朱印はまだありました~

旭川天満宮も久しぶり🙏

天満宮の狛犬さんにも会えました♡

小鳥がかわるがわる餌を食べに来ていました☘️

立派な鳥居と長い参道

今頃は雪で様変わりしているはず

❄️❄️❄️

あぁ寒いのは嫌だけれど冬は来る…

おまけ~

江丹別の青いチーズ✨

以前お土産にいただいて美味しかったので~(^^*)

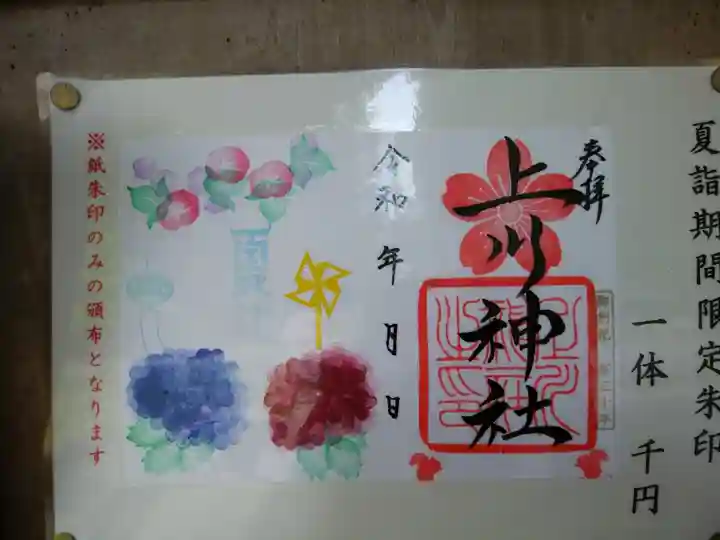

夏詣『上川神社』

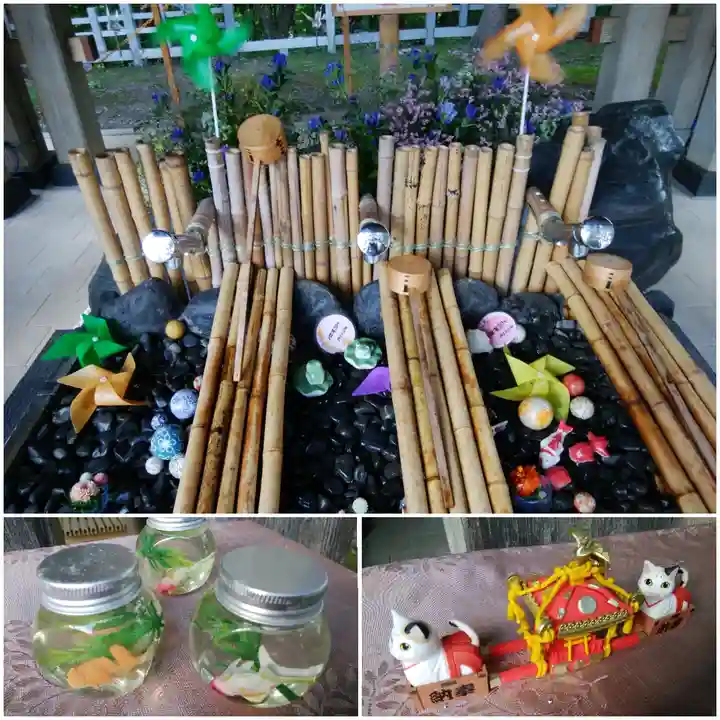

たくさんの趣向が凝らされた広い境内~黒米が実り、紫陽花もまだ咲いていました。参拝者を楽しませたいとのありがたい思いが伝わるような雰囲気の中、素敵なお詣りとなりましたヽ(*´∇`)ノ

夏詣御朱印も目的の一つでしたが、御創祀130年記念御朱印が登場してしまい、、どちらも1000円で両方は厳しいので悩みました。 今年しかいただけないとなると選択は記念御朱印に、、念願の神居神社の御朱印と雨紛神社の夏詣御朱印も一緒にいただき、帯広~旭川(北海道縦断)充実の夏詣が終了♪

拝殿前には山桜花の社紋がたくさん🌸

旭川の地名にちなみ定められた山桜花の社紋「敷島の大和心を人問はば、朝日ににほふ山桜花」の朝日を旭川の旭にかけて~なんともステキ😊

境内を見守るような拝殿側のフクロウ😊

紫陽花も楽しめる北海道の夏詣💠池の側

境内の神饌田~しっかり黒米が実っていました✨🌿

神饌田近くの屏風みたいに大きなラティス♪

広い境内では大きさが感じられないくらい

様々な風鈴も素敵な音色を奏でていました🎐🎶

この鳥居の左脇の石の上にいます🐱🐻🐯

参道脇の楽しい仲間たち💕

飾った方の気持ちが伝わりました~

手水舎も趣向がたっぷり🎶

大好きなカエルさん🐸

「ようこそ上川神社へ」お出迎えに感激😊

おがまんさんの投稿で気になっていたカエルさん✨

裏側のお花の陰にもご挨拶🐸

旭川天満宮も参拝して、撫で牛さんとも対面🙏

美しい舞殿も見られて良かった😊

こちらもにもフクロウさん

社務所の近くに池があることに今まで気付いていませんでした。

道外ユーザー惣一郎さんの投稿で知りビックリ😅

こちらの夏詣御朱印をいただきに行ったけれど

実際にはこちらの記念御朱印になりました↓

神饌田もしっかり育っています🌿🌿

入口にはたくさんのカラフルな風車✨

この辺りはキャンプ場にも見えるくらい🌿

7月20日 午後7時 宵宮祭

7月21日 午前7時 例大祭

7月22日 午後1時頃(お神輿到着後) 後日祭

例大祭は神社の3大祭である祈年祭、例祭、新嘗祭のなかで最も規模の大きな祭として、1年に1度行われる神社最大の重儀であり、御神徳を奉讃し御神恩に感謝の誠を捧げ、氏神と氏子との関係を一層緊密にするとともに、郷土の人々に健全な和楽を与え、清く明るく直く正しい明朗闊達な意気をたかめ、郷土の発展を祈る重要な意義を持つものであります。例大祭は7月20日の宵宮祭に始まり、翌21日神社本庁からに御祭神敬祝の意を表して幣帛料が奉られ、祭典委員長他多数の参列のもとに例祭の御儀が大祭式で斎行され、続いて発輿祭(出発の祭)が行われ、御神輿(おみこし)が氏子区内を御神幸(おみこしがお出ましになる事)になり、同夜は頓宮に御駐泊(お泊まり)されます。翌22日は頓宮発輿祭が行われ、再び区内を御神幸になり本宮に戻られると、還輿祭(お帰りの祭)並びに後日祭が斎行され、3ヶ日にわたる例大祭を終えます。

旭川のまち作りに力を尽くされた先人達は、明治26年7月上川地方開拓守護・旭川の鎮守として、義経台と呼ばれた現在の旭川駅付近の高台(現在の宮下通4丁目から7丁目)に天照皇大御神をお祀りしたことがはじまりです。

鉄道の設置やまちの発展にともない、明治31年に神社を6・7条通8丁目に、同35年宮下通21丁目にお移しし、その後、御祭神に大己貴大神・少彦名大神を 大正13年6月6日神々が鎮まる適地として、かつて上川離宮建設が決定された神楽岡に神社をお移ししました。

市民氏子の年間を通じての参拝はもとより、皇族の御参拝もあり昭和4年に賀陽宮恒憲王殿下、昭和八年に閑院宮春仁王殿下、李王垠殿下の御参拝があり、昭和11年9月26日には天皇陛下が旭川に行幸の際、御使徳大寺侍従をつかわされ御幣帛を奠じ御拝を賜りました。

昭和43年には御鎮座75周年の記念事業にあたり、伊勢神宮より昭和4年第58回式年遷宮御調進の御神宝(御鏡・御鉾・御楯)の御下附を戴きました。

平成4年右座の御祭神に岩村家御参列のもとに岩村通俊命合祀祭・御創祀百年祭を斎行しました。右座には北海道開拓、上川地方、旭川の発展に特にご功労のある方々を御祭神としてお祀りしています。

| 住所 | 北海道旭川市神楽岡公園2 |

|---|---|

| 行き方 | JR富良野線神楽岡駅から徒歩20分

|

| 名称 | 上川神社 |

|---|---|

| 読み方 | かみかわじんじゃ |

| 参拝時間 | 本殿開扉:夏季7:00~17:00 冬季7:00~16:30 授与所:7:00~17:00 ご祈祷:9:30~16:00 |

| 参拝にかかる時間 | 約15分 |

| 参拝料 | なし |

| トイレ | 社務所内にあり |

| 御朱印 | あり ・上川神社・旭川天満宮・兼務社『雨紛神社』の三社を頒布しております。 |

| 限定御朱印 | あり |

| 御朱印帳に直書き | あり |

| 御朱印帳 | あり |

| 電話番号 | 0166-65-3151 お問い合わせの際は「ホトカミを見た」とお伝えいただければ幸いです。 |

| ホームページ | http://www.kamikawajinja.com/ |

| おみくじ | あり |

| お守り | あり |

| 絵馬 | あり |

| SNS |

| ご祭神 | 主祭神『天照皇大御神,大己貴大神,少彦名大神,』 左座 『豊受姫神,大物主神,天乃香久山神,建御名方神,誉田分命,敦実親王』 右座 『鍋島直正命,黒田清隆命,永山武四郎命,岩村通俊命』 |

|---|---|

| 創建時代 | 明治26年(1893)7月15日 |

| 本殿 | 神明造 |

| ご由緒 | 旭川のまち作りに力を尽くされた先人達は、明治26年7月上川地方開拓守護・旭川の鎮守として、義経台と呼ばれた現在の旭川駅付近の高台(現在の宮下通4丁目から7丁目)に天照皇大御神をお祀りしたことがはじまりです。

|

| 体験 | 祈祷おみくじお祓いお宮参り絵馬結婚式七五三御朱印お守り祭り夏詣花手水 |

| 概要 | 上川神社(かみかわじんじゃ)は、北海道旭川市にある神社。旧社格は県社。 境内社として旭川天満宮(あさひかわてんまんぐう)がある。 |

|---|---|

| 歴史 | 由緒[編集] 1893年(明治26年)7月15日:上川地方の開拓守護の神並びに旭川の鎮守として、現在の旭川市宮下通4丁目より7丁目に至る地(北海道 (令制)石狩国上川郡)に天照大神1柱を奉祀したのを創祀とする。 1898年(明治31年)7月:旭川市6・7条通8丁目に奉遷。 1902年(明治35年)12月:旭川市宮下通21丁目に奉遷。 1903年(明治36年)1月26日:創立を許可される。 1904年(明治37年)7月:大己貴命と少彦名命の2柱を合祀。 1906年(明治39年)11月26日:村社となる。 1907年(明治40年)6月1日:神饌幣帛料供進神社に指定された。 1913年(大正0...Wikipediaで続きを読む |

| アクセス | 交通[編集] JR北海道旭川駅から車で約15分 上川神社停留所 同駅より旭川電気軌道バスで上川神社停留所下車・徒歩約5分 |

| 引用元情報 | 「上川神社」『ウィキペディア日本語版』。 この版のURL:https://ja.wikipedia.org/w/index.php?%E4%B8%8A%E5%B7%9D%E7%A5%9E%E7%A4%BE&oldid=98038399 |

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ

7

0