せんそうじ|聖観音宗|金龍山

浅草寺東京都 浅草(つくばEXP)駅

6~17時(10~3月は6時半に開堂)

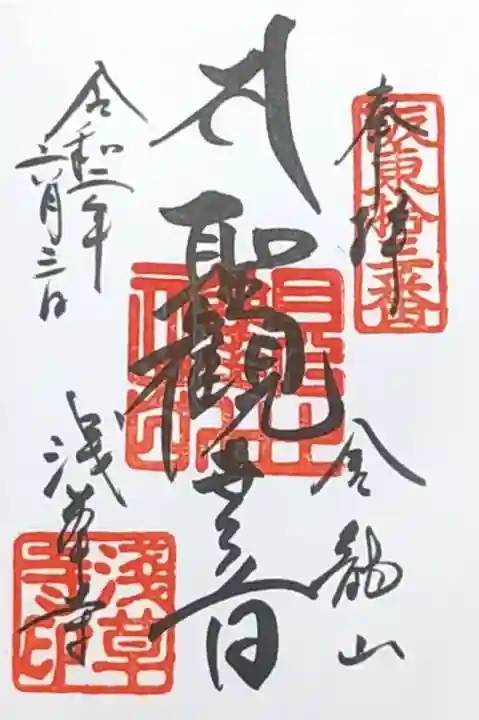

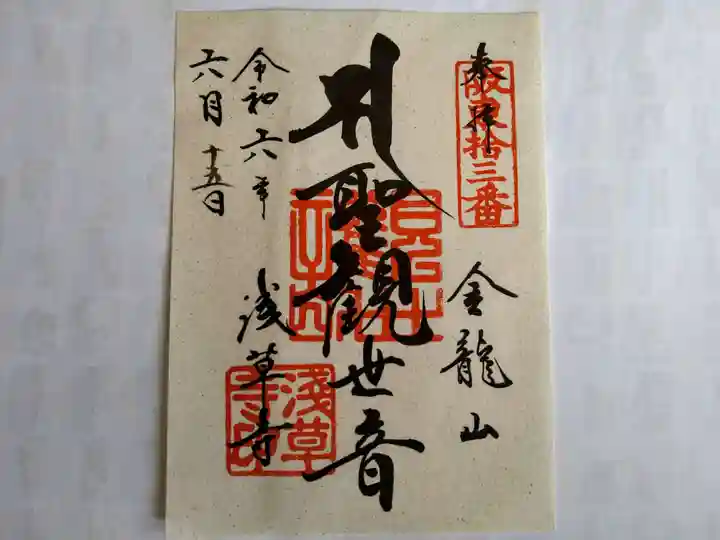

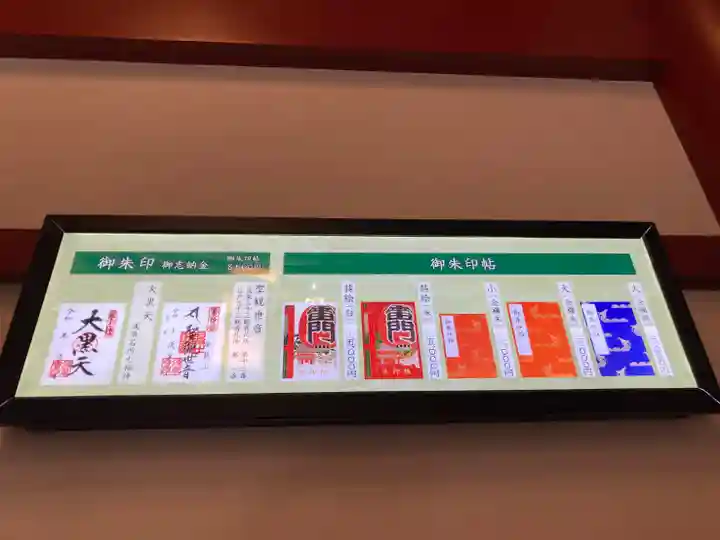

御朱印(2種類)

浅草寺では、常時2種類の御朱印がいただけます。

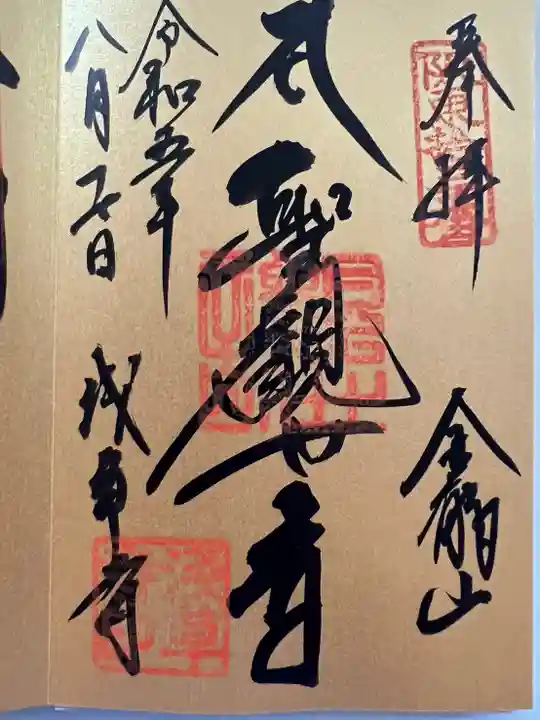

聖観世音菩薩

浅草寺のご本尊・聖観世音菩薩さまの御朱印です。

真ん中には聖観世音菩薩さまを表す梵字と、「聖観世音」と書かれています。

| 御朱印 | ご本尊である「聖観世音菩薩」の御朱印と、浅草七福神めぐりの「大黒天」の御朱印をいただけます。 | ||

|---|---|---|---|

| 限定 | - | ||

| 御朱印帳にお書き入れ | |||

| 郵送対応 | - | ありません | |

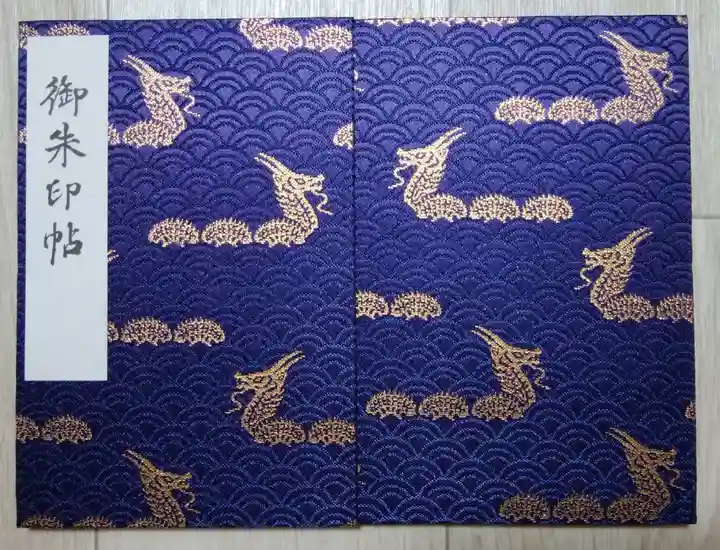

| 御朱印帳 | |||

| 駐車場 | なし |

遠方の友より先程、雷門で有名な聖観音宗の本山浅草寺の御朱印が突然送られて来ました、私の身体を案じてお参りしてくれたそうです😊嬉しいですね、周りに恵まれてますね😂また我が家の掛軸は、聖観音菩薩様の立位絵が飾られています、知ってたのかな?どっちにしても有り難いです😌

御朱印に遥拝し感謝しました、南無観世音菩薩🙏真言も唱えましたよ🙏私は毎日観音経を読経してますので、宗派関係なくありがとう良く来てくださいましたです🙇

御朱印、私の生れた月は違いますが日付、亡き父の月命日、何かの繋がりですよねきっと🤔

本堂「写真お借りしました」

金龍山 淺草寺(せんそうじ)

山号 金龍山

宗派 聖観音宗(天台宗系単立)

寺格 本山

御本尊 聖観世音菩薩(絶対秘仏)

創建年 推古天皇36年(628年)

開基 師中知(真中知はじのまなかち)

別称 浅草観音

札所等

坂東三十三観音第13番

江戸三十三箇所第1番

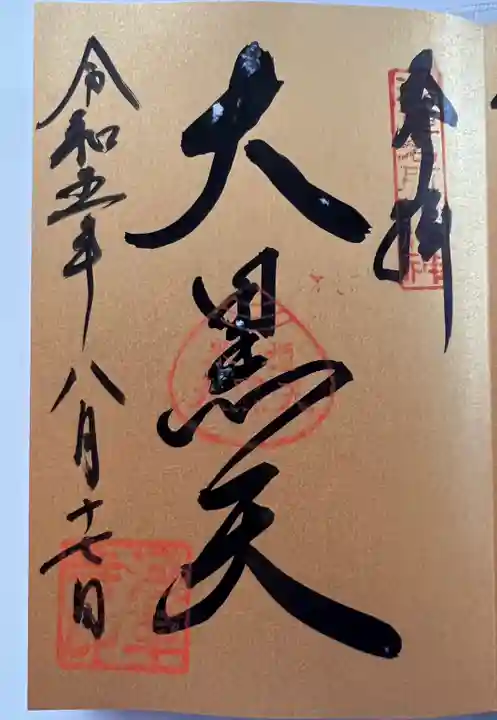

浅草七福神(大黒天)

東京都台東区にある浅草寺は、1400年近い歴史を有する都内最古で、聖観世音菩薩を御本尊とすることから、浅草観音として知られるお寺さまです。

浅草寺の始まりは飛鳥時代。

推古天皇36年(628年)に漁師の兄弟が網にかかった仏像を拾い、以後私宅を寺にして生涯にわたって礼拝供養をしたことが始まりとされています。

平安時代初期の天安元年(857年。天長5年(828年))、延暦寺の僧・円仁(慈覚大師)が来寺して「お前立ち」の観音像を造られました。

こちらを機に浅草寺では勝海を開基、円仁を中興開山と称されています。

天慶5年(942年)、安房守平公雅が武蔵守に任ぜられた際に、七堂伽藍を整備したとの伝えがあり、雷門、仁王門(宝蔵門)などはこの時の創建といわれます。

霊験あらたかな寺として、源頼朝や足利尊氏、徳川家康など、名だたる武将が祈願に訪れました。現代でも多くの人に親しまれ、国内外から毎年3000万人以上の参拝者が訪れます。

雷門をくぐると見えてくるのが、仲見世通り。さらに進むと朱色の楼門「宝蔵門」が現れました。こちらはもともと「仁王門」と呼ばれ、左右には4m超えの仁王像が安置されています。左側が口を開けた「阿形像」、右側が口を結んだ「吽形像」で、どちらも檜造りで、重さはなんと約1tあります。眼力が強く迫力満点。

そして常香炉。

どうしても見たかったのが、大提灯の裏側。見事な龍の彫刻が描かれていました。真下から覗く龍は迫力満点で下から合掌してしまいました。

途中の花やしき前にある🐼📮がかわいかったです。

そしてもう一つの目標、浅草名所七福神巡りの有乳山聖天さまへ向かいました。

台東区浅草二丁目3番1号

人人人人人💚

おまけ

江戸前鮨🍣

お盆休みと台風の影響でネタがないながら、たまごが美味しかったです🍣

浅草七福神巡りのパンフレット。宝

花やしき 🐼📮

浅草六区 ASAKUSA ROCK♪

朝焼け

影向堂

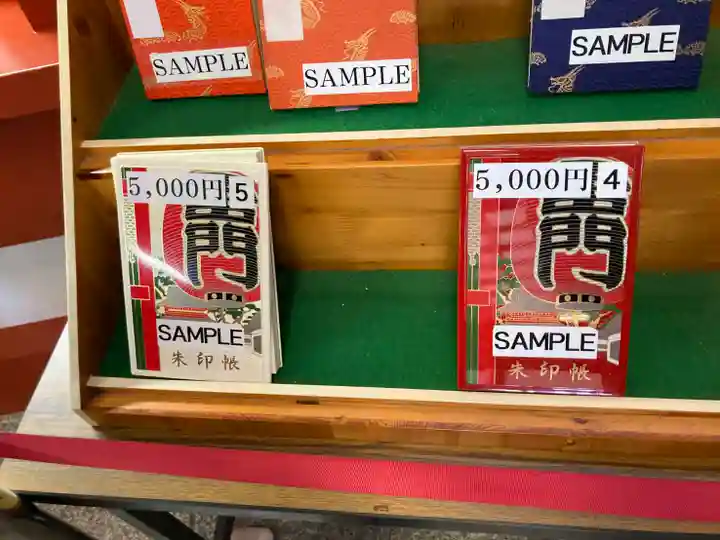

御朱印帳が、、、

価格変更になっていました

坂東三十三観音第13番

江戸三十三箇所第1番

浅草七福神(大黒天)

金龍山 雷門

初詣遠征①『浅草寺』 (*´∇`)ノ

お隣りの浅草廿日戎に伺ったので、こちらもお参りさせていただきました。

辰年ですから~雷門の大ちょうちんの龍神様にも真下からご挨拶!

精巧な木彫りの龍は今年も素晴らしい✨

インバウンドの方々に修学旅行らしき学生さんで混み混み💦

お天気はイマイチでも熱気にあふれていました~

辰年最初の龍の彫刻✨

大きな提灯の下の楽しみ🎵

龍神様が素敵な御朱印帳✨🐲✨

こちらは以前いただいて未投函だったので辰年にアップ

賑やかな参道

まだ初詣の雰囲気たっぷり😊

アジア系の旅行者がかなり多い

境内には山茶花に柑橘

やはり目が行きます😄

浅草寺の建築物

雷門

赤い大提灯が特徴的な浅草寺の総門は、雷門の名で親しまれる東京有数の観光名所です。

正式名称は風雷神門であり、門の左右には風神と雷神の像を安置。

本瓦葺きで、切妻造り八脚門(はっきゃくもん)という、4本の本柱の前後にあわせて8本の柱を建てる建築様式です。

天慶5(942)年、武蔵守の平公雅(たいらのきみまさ)が伽藍を建立した際に建てられた総門が現在の形の原型と考えられています。

建立以来、度重なる火災や戦災によって何度も焼失と再建を繰り返しました。

現在の雷門は昭和35(1960)年に松下電器産業(現パナソニック)創業者の松下幸之助によって寄進されました。

本堂(観音堂)

【1月】

12月31日~1月6日:修正会

1~7日:新年大祈禱会

5日:牛玉加持会

12~18日:温座秘法陀羅尼会

28日:正五九大護摩

【2月】

節分:節分会

8日:針供養会

15日:涅槃会

23日:天皇御誕生奉祝会

【3月】

10日:戦災殉難者追悼法会

18日:本尊示現会(金龍の舞)

春分の日:春季彼岸会

【4月】

8日:仏生会(花まつり)

第二日曜日:白鷺の舞

13日を中心とした毎日:十三参り加持

19日:駒形堂大祭

【5月】

5日:宝の舞

28日:正五九大護摩

【6月】

18日:楊枝浄水加持会・百味供養会

30日:華講会

【7月】

7日:守本尊九尊仏法楽会

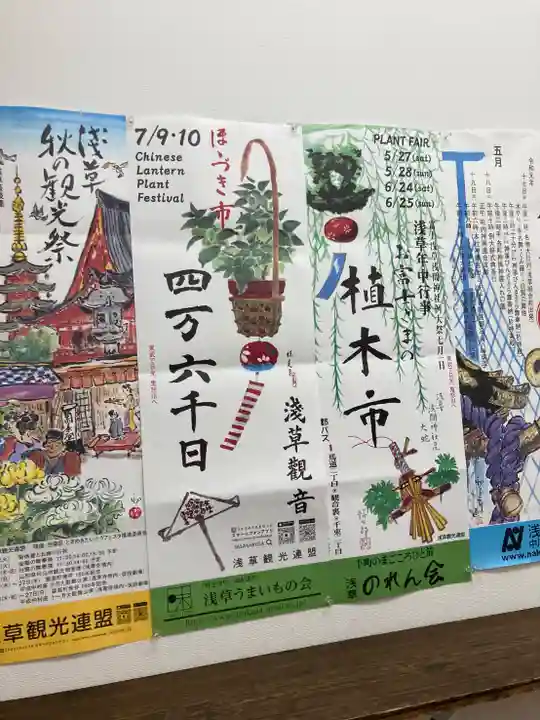

9・10日:四万六千日(ほおずき市)

15日:盂蘭盆施餓鬼会

【8月】

15日:万霊燈籠供養会

【9月】

秋分:秋季彼岸会

28日:正五九大護摩

【10月】

17日:十夜会

18日:菊供養会、金龍の舞

29日:写経供養会(十種供養)

【11月】

3日:白鷺の舞

15日を中心とした毎日:七五三加持会

【12月】

8日:成道会

12日・13日:御宮殿御煤払・御宮殿開扉法要

18日:納めの観音ご縁日

17・18・19日:羽子板市

冬至:星供養会(星まつり)

31日:除夜の鐘(点打供養会)

浅草寺はおよそ1400年前、観音像をおまつりしたことからはじまりました。

長い歴史のなかで源頼朝や足利尊氏、徳川家康をはじめとするときの権力者たちの庇護を受け、いまなお多くの崇敬を集めています。

【飛鳥時代】浅草寺の創建

漁師の兄弟のもとに観音像現る

推古天皇36(628)年3月18日、漁師の檜前浜成(ひのくまのはまなり)と竹成(たけなり)の兄弟が隅田川で漁をしていると、網に一躰の像がかかりました。

仏像のことがよくわからなかった兄弟は水中に像を投じますが、何度も仏像が網にかかります。

不思議に思った2人は像を持ち帰り、土地の有力者であった土師中知(はじのなかとも)に相談します。

するとこの仏像が聖観世音菩薩の仏像(観音像)であることがわかり、草でお堂をつくり観音像をおまつりすることになりました。

観音像に祈ると多くの魚が獲れたと伝わります。

| 住所 | 東京都台東区浅草2-3-1 |

|---|---|

| 行き方 | 東武スカイツリーライン:浅草駅より徒歩5分

|

| 名称 | 浅草寺 |

|---|---|

| 読み方 | せんそうじ |

| 参拝時間 | 6~17時(10~3月は6時半に開堂) |

| 参拝にかかる時間 | 30分 |

| 参拝料 | なし |

| トイレ | 宝蔵門横、五重塔横、本堂裏手 |

| 御朱印 | あり ご本尊である「聖観世音菩薩」の御朱印と、浅草七福神めぐりの「大黒天」の御朱印をいただけます。 |

| 限定御朱印 | なし |

| 御朱印帳に直書き | あり |

| 御朱印の郵送対応 | なし |

| 御朱印帳 | あり |

| 電話番号 | 03-3842-0181 |

| ホームページ | http://www.senso-ji.jp/ |

| おみくじ | あり |

| お守り | あり |

| 絵馬 | あり |

| 【公式】東京メトロ御朱印めぐり2021 | |

|---|---|

| 坂東三十三観音 | |

| 江戸三十三観音霊場 | |

| 浅草名所七福神 |

| ご本尊 | 聖観世音菩薩(秘仏) |

|---|---|

| 山号 | 金龍山 |

| 宗旨・宗派 | 聖観音宗 |

| 創建時代 | 628年(推古天皇36年) |

| 開山・開基 | 開基:勝海上人 中興開山:慈覚大師円仁 |

| 本堂 | 和様三手先 入母屋造り |

| 文化財 | 法華経10巻(国宝)

|

| ご由緒 | 628年(推古天皇36年)の早朝、漁師の檜前浜成・竹成兄弟が網にかかった仏像を発見した。

|

| 体験 | 写経・写仏祈祷おみくじ七五三仏像御朱印お守り重要文化財祭り武将・サムライ花の名所札所・七福神巡り伝説法話 |

| 感染症対策内容 | 最新情報は浅草寺の「新型コロナウイルス感染症予防対策による行事変更等のお知らせ」ペ

|

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ

2

0