やさかじんじゃ

八坂神社(祇園さん)京都府 祇園四条駅

参拝可能時間

24時間

社務所

9時~16時

御朱印(12種類)

八坂神社では、常時12種類の御朱印がいただけます。

その他にも、限定御朱印もたくさんの種類がいただけますので、ぜひ確認してみてください。

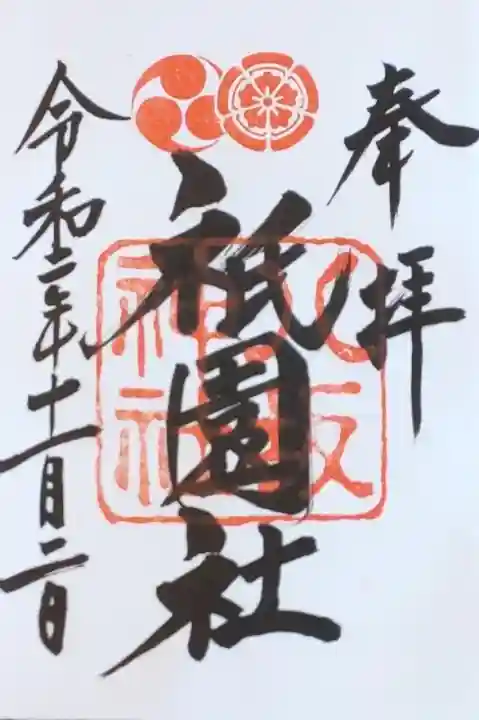

八坂神社朱印

八坂神社御本社の御朱印。

中央に明治以前の名称「祇園社」と墨書きさて、に三つ巴と御神紋、「八坂神社」の朱印が押されています。

| 御朱印 | 摂社・末社を含めた11種類の御朱印をいただけます。

| ||

|---|---|---|---|

| 限定 | - | ||

| 御朱印帳 | |||

| 駐車場 | - |

京都府京都市祇園町の八坂神社にご参拝させていただきました☺️

念願だった雨の中の牛頭天王(ごずてんのう)さま祇園社参拝することができました(*•̀ᴗ•́*)و ̑̑

ご祭神

中御座:素盞嗚尊(すさのおのみこと)さま

(牛頭天王ごずてんのう)

東御座:櫛稲田姫命(くしなだひめのみこと)さま

(婆利采女はりさいにょ)

西御座:八柱御子神(やはしらのみこがみ)さま

(八王子はちおうじ)

八柱御子神

①八島茶見命(やしまさみのみこと)さま

②五十猛命(いたけるのみこと)さま

③大屋津比売命(おおやつひめのみこと)さま

④抓津比売命(つまつひめのみこと)さま

(母は櫛稲田姫命)

⑤大歳神(おおとしがみ)さま

⑥宇迦之御魂神(うかのみたまのかみ)さま

(母は神大市比売命)

⑦大屋毘古命(おほやびこのかみ)さま

⑧須勢理比売命(すせりびめのみこと)さま

(母は佐美良比売命)

配祀

神大市比売命 (かむおおいちひめのみこと)さま

佐美良比売命(さみらひめのみこと)さま

稲田宮主須賀之八耳神(いなだのみやぬしすがのやつみみのかみ)さま

です。

(二十二社 旧官幣大社)

ご本殿に向かい畏かしこみ畏かしこみ身滌大祓(みそぎのおおはらい)をご奏上させていただきました。牛頭天王さまに届きましたでしょうか☺️

海外の方々のすごい人波の中で、ご拝殿の隅っこに立ちながら、小声で集中して祝詞をあげさせていただくことができました。(集中に必死🥲)

大きめのゴアテックス防水の帽子をかぶりながら雨に打たれながら境内を散策させていただきました。背中にしがみついていたかもしれない悪いものは、牛頭天王さまの雨の天矢ですべて消滅しましたでしょうか(*•̀ᴗ•́*)و ̑̑

もっともっと精進して また つぎも ご参拝させていただけますように😊

鳩🐦の群が見てくれています

歓迎していただけましたでしょうか☺️

ご本殿 祇園造 国宝

十社

北向蛭子社(きたむきえびすしゃ)

ご祭神 事代主神(ことしろぬしのかみ)さま

「エベッサン」、福の神、商売繁盛の神さま

悪王子社(あくおうじしゃ)

ご祭神 素盞嗚尊(すさのおのみこと)牛頭天王(ごずてんのう)さまの荒魂

悪王子の「悪」とは「強力」の意味、「荒魂」とは「現実に姿を顕わす霊験あらかたな神」の意味

元の東洞院四条下ル元悪王子町から天正年中(1573~92)烏丸通万寿寺下ル悪王子町に慶長元年(1596)四条京極にさらに明治十年(1877)当社境内に移築と教わりました☺️パワースポットです😊

大神宮社

伊勢の神宮の天照大御神(内宮)と豊受大神(外宮)をお祀りする

美御前社(びごぜんしゃ)

ご祭神

市杵島比売神(いちきしまひめのかみ)さま

多岐理比売神(たぎりびめのかみ)さま

多岐津比売神(たぎつひめのかみ)さま

美を象徴する神さま

日吉社(ひよししゃ)

ご祭神

大山咋神(おおやまくいのかみ)さま

大物主神 (おおものぬしのかみ)さま

京都の鬼門(北東)を守るため方位除けの神さま

刃物神社 刃物発祥地

五社

1月1日 白朮祭(おけらさい)

1月3日 元始祭・初能・かるた始め式

1月9日 蛭子船巡行・宵えびす

1月10日 蛭子社祭・本えびす

2月節分(前日・当日) 節分祭・歌舞伎会奉納・豆撒き

3月17日 祈年祭

5月5日 端午祭

6月14日 御神楽奉納奉告祭

6月15日 例祭・献詠披講式

6月30日 大祓式・茅の輪くぐり

7月1日〜31日 祇園祭

8月7日 七夕祭

中秋名月 観月祭

11月3日 明治祭・舞楽奉納

11月23日 新嘗祭

12月21日 煤払式

12月31日 大祓式・除夜祭

江戸時代までは祇園社、または感神院と称した。

創祀は社伝によれば斉明天皇二年(656)、高麗より渡来した使節の伊利之(イリシ)が新羅国の牛頭山に坐した素戔嗚尊を奉斎したことに始まるとされ、平安遷都の延暦十三年(794)以前よりこの地に祀られていたとされる。

貞観十一年(869)疫病流行の際、当社の神にお祈りして始まったのが祇園祭である。平安時代には二十二社の一に数えられ、朝廷から厚く崇敬された。

平清盛の田楽奉納、源頼朝の狛犬奉納、足利将軍家も社領の寄進、修造を行います。

豊臣秀吉は母 大政所の病気平癒を祈願し大塔を再建。徳川家康は社領を寄進、家綱は現存する社殿を造営。武家の崇敬も厚かった。

| 名称 | 八坂神社(祇園さん) |

|---|---|

| 読み方 | やさかじんじゃ |

| 通称 | 祇園さん |

| 参拝時間 | 参拝可能時間

|

| 参拝にかかる時間 | 約20分 |

| 参拝料 | なし |

| トイレ | あり |

| 御朱印 | あり 摂社・末社を含めた11種類の御朱印をいただけます。

|

| 限定御朱印 | なし |

| 御朱印帳 | あり |

| 電話番号 | 075-561-6155 お問い合わせの際は「ホトカミを見た」とお伝えいただければ幸いです。 |

| ホームページ | http://www.yasaka-jinja.or.jp/ |

| おみくじ | あり |

| お守り | あり |

| 絵馬 | あり |

| SNS |

| 春の京阪・御朱印めぐり2021 | |

|---|---|

| 二十二社 | |

| 神仏霊場巡拝の道 |

| ご祭神 | 《中御座》

素戔嗚尊(すさのをのみこと) 《東御座》 櫛稲田姫命(くしいなだひめのみこと) 《御同座》 神大市比売命(かむおおいちひめのみこと) 佐美良比売命(さみらひめのみこと) 《西御座》 八柱御子神(やはしらのみこがみ) ・八島篠見神(やしまじぬみのかみ) ・五十猛神(いたけるのかみ) ・大屋比売神(おおやひめのかみ) ・抓津比売神(つまつひめのかみ) ・大年神(おおとしのかみ) ・宇迦之御魂神(うかのみたまのかみ) ・大屋毘古神(おおやびこのかみ) ・須勢理毘売命(すせりびめのみこと) 《傍御座》 稲田宮主須賀之八耳神(いなだのみやぬしすがのやつみみのかみ) |

|---|---|

| 創建時代 | 斉明天皇二年(656年)または貞観十八年(876年) |

| 創始者 | 伊利之、または円如 |

| 本殿 | 祇園造(八坂造) |

| 文化財 | 本殿(国宝)

|

| ご由緒 | 江戸時代までは祇園社、または感神院と称した。

|

| 体験 | 祈祷おみくじお祓いお宮参り絵馬七五三御朱印お守り祭り武将・サムライ札所・七福神巡り伝説 |

| 概要 | 八坂神社(やさかじんじゃ)は、京都府京都市東山区祇園町北側にある神社。二十二社(下八社)の一社。旧社格は官幣大社で、現在は神社本庁の別表神社。 全国にある八坂神社や素戔嗚尊を祭神とする関連神社(約2,300社)の総本社であると主張している。通称として祇園さんや八坂さんとも呼ばれる。祇園祭(祇園会)の胴元としても知られる。 |

|---|---|

| 歴史 | 歴史[編集] 画像外部リンク 祇園社 - 都名所図会(日文研ホームページ) 社伝によれば、2つの説があり、貞観18年(876)南都の僧・円如(えんにょ)が当地にお堂を建立し、同じ年に天神(祇園神)が東山の麓、祇園林に降り立ったことにはじまる。という説と、斉明天皇2年(656年)、高句麗(この時代の高句麗の民族はツングース族であるという見方が識者の中では多く見られる)から来日した調進副使・伊利之使主(いりしおみ)の創建とされる説もあるが、この伊利之使主創建説は現存する歴史資料からは根拠に乏しいものと批判されている。 また度々、八坂神社の説明にて、高句麗を高麗と記載している場合があるが、こ...Wikipediaで続きを読む |

| 引用元情報 | 「八坂神社」『ウィキペディア日本語版』。 この版のURL:https://ja.wikipedia.org/w/index.php?%E5%85%AB%E5%9D%82%E7%A5%9E%E7%A4%BE&oldid=98796329 |

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ

4

0