はこざきぐう

あなたのサポートが必要です〈特典あり〉

御朱印・御朱印帳

御朱印(1種類)

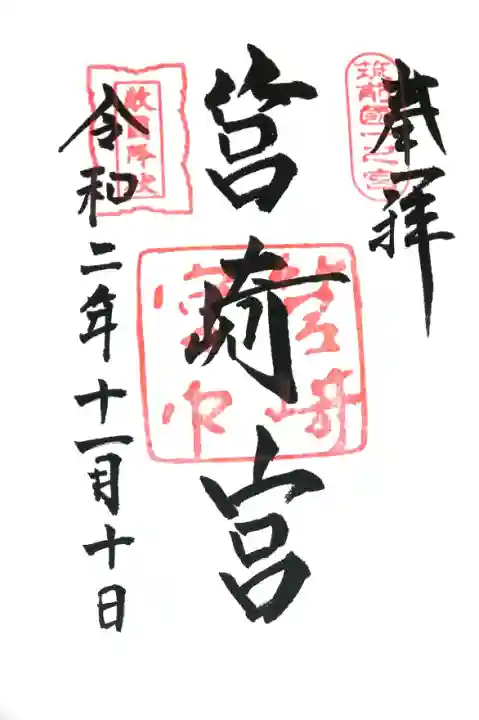

筥崎宮の御朱印

真ん中に筥崎宮と書かれ、右上に筑前國一之宮の印、左上に敵国降伏の印、真ん中に筥崎宮印が押されています。

筥崎宮は、921年に醍醐(だいご)天皇が神勅により敵国降伏の宸筆(しんぴつ)を下賜され、この地に御社殿を建立したのが始まりとされています。

楼門に掲げられている敵国降伏の扁額は、元寇の際に亀山上皇がお書きになったものを、後に小早川隆景が楼門を造営したときに臨写拡大したものと伝わっています。

御朱印帳(1種類)

| 御朱印 | 奉拝に重ねて「筑前國一之宮」、筥崎宮の下に「筥崎宮印」、左上に「敵國降伏」の印が押されています。

| ||

|---|---|---|---|

| 限定 | - | ||

| 御朱印帳 | |||

| 駐車場 | - |

福岡県のおすすめ🌸

おすすめの投稿

まだ桜が咲いてのって珍しいなあと思いながらのそぞろ歩き。の、道中に筥崎宮へちょっと寄る。

ここの桜がいい具合だったら撮ったのですが残念ながらここのは葉桜になってました。

いつもの筥崎宮。

そしていつもの長ったらしい参道。

🇯🇵日本三大八幡🇯🇵 筥崎宮

御祭神

応神天皇 神功皇后 玉依姫命

今日の天気予報は雨でしたが裏切られ晴れ☀️ しかも湿度が高く猛暑。 外出してはならなかったかなぁ😅 オーバーかも知れませんが約1km はありそうな海から続く参道。 汗💦💦💦汗です😅

本宮の鳥居は本殿近くより数えて一ノ鳥居、ニノ鳥居⛩と数えます。

まずはお汐井浜からまいろうと海へ。

鉄の門が閉まっており1人の警備員の方が門番を。 今日は山笠のお汐井汲みの行事で一般者は14:00からと。 断念し鳥居⛩の写真を門越しにと警備の方にお聞きすると撮影禁止との事。 やはりむやみに勝手に撮影しては駄目なようで神聖を重んじねばと改めて思いました。

なので海に向けての画像はありません。

鳩🕊の車用の御守りが可愛いかったので一体をお願いしました。

高燈籠

ニノ鳥居

一ノ鳥居

境内

楼門

楼門 『敵国降伏』の扁額

由緒

鬼👹瓦

リーゼント風鬼瓦👹

茅葺き屋根

東末社

東末社のかわいい狛犬さん

子狛犬と狛犬

おまけ 妻の あっ飛行機✈️!

あっ飛行機✈️! 2

【筑前國 古社巡り】

筥崎宮(はこざきぐう)は、福岡県福岡市東区箱崎にある神社。式内社で、筑前國一之宮。旧社格は官幣大社で、現在は神社本庁の別表神社。日本三大八幡の1社とされる(※)。主祭神は応神天皇、配祀神は神功皇后、玉依姫命。本殿、拝殿、楼門、一の鳥居は国指定の重要文化財。

創建時期については諸説あり。社伝によると、平安時代中期の921年に醍醐天皇が神勅により「敵国降伏」の宸筆を下賜し、当地に壮麗な社殿を建立し、923年に筑前大分(だいぶ)宮(穂波宮)より遷座したことに始まる。鎌倉時代中期の蒙古襲来(元寇)のおり、俗に言う神風が吹き未曽有の困難に打ち勝ったことから、厄除・勝運の神として知られ、後世には足利尊氏、大内義隆、小早川隆景、豊臣秀吉などが参詣し崇敬したといわれる。江戸時代には、福岡藩初代藩主・黒田長政、その後の歴代藩主の崇敬を受けた。明治時代に入り、近代社格制度のもと県社に列格し、その後官幣中社、さらに官幣大社に昇格した。

当社は、JR鹿児島本線・箱崎駅の南西500mの市街地の中、平地にある。境内および社殿は海のある西北西を向いていて、海際の「お潮井浜」まで1kmほどの道のりは、幅の広い参道となっている。メインの境内は広々としていて、境内入口すぐのエリア(西側)には社務所、手水舎、亀山上皇尊像奉安殿などがあり、その奥(東側)には楼門と透塀に囲われた大きな社殿がある。重要文化財の類も多いので、じっくり見て廻るとかなり時間がかかる。

今回は、筑前國の式内社、筑前國一之宮、旧官幣大社、別表神社であることから参拝することに。参拝時は休日の午前中で、参道でフリーマーケットが開催されていたり、ちょうど七五三の時期であったこともあり、かなり多くの人々が参拝に訪れていた。

※日本三大八幡は、一般には総本社と呼ばれる宇佐神宮(大分県宇佐市)、石清水八幡宮(京都府八幡市)と筥崎宮(福岡県福岡市)または鶴岡八幡宮(神奈川県鎌倉市)とされる。

1km近くある参道の途中にある<二之鳥居>。1917年の建立。扁額には「八幡宮」の文字。

この日は、参道でフリーマーケットが開催されていて、多くの人々で賑わっていた。

境内西端入口全景。広々としている。写真左端には自然石の<社号標>。

境内入口の<一之鳥居>。江戸時代初期1609年に福岡藩主・黒田長政が建立。

国指定の重要文化財。

入口左側にある<狛犬>。顔が小さく体が大きな風貌。

入口右側にある<狛犬>。香椎宮の狛犬と似ているかな。筑前風?(o^―^o)

鳥居をくぐって進み、参道右側の大きな<手水舎>。

手水舎の左背後にある<絵馬殿>。

絵馬殿の左手にある<亀山上皇尊像奉安殿>。鎌倉中期の元寇に際し、敵国降伏と博多の街の安寧を祈願した亀山上皇を顕彰し、1904年に高さ6mの木彫像を祀っている。

参道左側にある<社務所>。御朱印はこちら。

参道の突き当りにある<楼門>。安土桃山時代の1594年、筑前領主・小早川隆景の建立。三間一戸楼門、入母屋造、檜皮葺。雄大な屋根はなんと83坪。

「敵国降伏」の扁額が掛かっていることから「伏敵門」とも言われるとのこと。

楼門下から見える<拝殿>。室町時代後期1546年に大宰大弐大内義隆による建立。桁行4間、梁間1間、一重、切妻造、檜皮葺。国指定の重要文化財。

楼門の左手の透塀の扉から見える<本殿>。拝殿の同じく1546年、大内義隆による建立。九間社流造、檜皮葺。国指定の重要文化財。

神域左奥(境内北東部)にある<東末社>。末社5社で構成され、左から順に<稲荷社>、<住吉殿>、<乙子宮>、<武内社>、<池島殿>。

東末社の左側の<狛犬>。めちゃくちゃユーモラス。

東末社の右側の<狛犬>。めちゃくちゃ可愛らしい。

神域右奥(境内南東部)にある<西末社>。末社5社で構成され、左から順に<民潤社>、<厳島殿>、<仲哀殿>、<若宮殿>、<龍王社>。こちらの狛犬の風貌は普通。

神域の右側(南側)にある<紫陽花園>。その時期は美しいらしい。

<湧出石(わきでいし)>。古くから、触れると運気が湧き出ると言われる。

手水舎近くにある<お潮井>。箱崎浜の真砂で、厄払いの塩のような役割らしい。

手水舎の一部に設けられた<銭洗御神水>のコーナー。

一之鳥居をくぐってすぐ右手のエリアにある<さざれ石>。

一之鳥居をくぐってすぐ右手のエリアにある<蒙古軍船碇石>(写真中央で左右に横たわる石)。

一之鳥居をくぐってすぐ右手のエリアにある<唐船塔>。

最後に、手水舎近くから見た、美しい<楼門>。写真右側には<御神木筥松>。

楼門は「敵国降伏」の扁額とともに非常に印象的。(^▽^)/

筥崎宮の基本情報

| 住所 | 福岡県福岡市東区箱崎1-22-1 |

|---|---|

| 行き方 | 福岡市地下鉄 箱崎宮前駅(1番出口)より徒歩3分

|

福岡県のおすすめ🌸

| 名称 | 筥崎宮 |

|---|---|

| 読み方 | はこざきぐう |

| 通称 | 筥崎八幡宮 |

| 御朱印 | あり 奉拝に重ねて「筑前國一之宮」、筥崎宮の下に「筥崎宮印」、左上に「敵國降伏」の印が押されています。

|

| 限定御朱印 | なし |

| 御朱印帳 | あり |

| 電話番号 | 092-641-7431 お問い合わせの際は「ホトカミを見た」とお伝えいただければ幸いです。 |

| ホームページ | http://www.hakozakigu.or.jp/ |

| おみくじ | あり |

| お守り | あり |

| 絵馬 | あり |

| SNS |

巡礼の詳細情報

| 日本全国の一宮まとめ |

|---|

詳細情報

| ご祭神 | 《主》応神天皇,《配》神功皇后,玉依姫命 |

|---|---|

| 創建時代 | 延暦元年(923年) |

| 体験 | 祈祷御朱印重要文化財祭り武将・サムライ一の宮 |

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ

2

0