かんだじんじゃ(かんだみょうじん)

神田神社(神田明神)東京都 末広町駅

9:00〜16:00

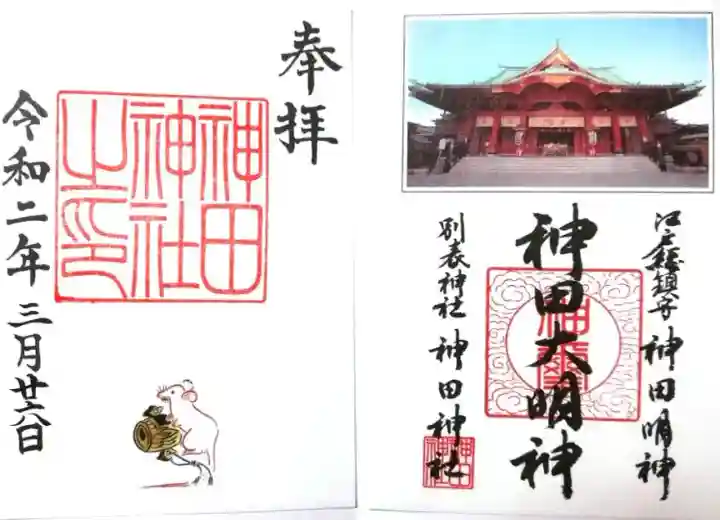

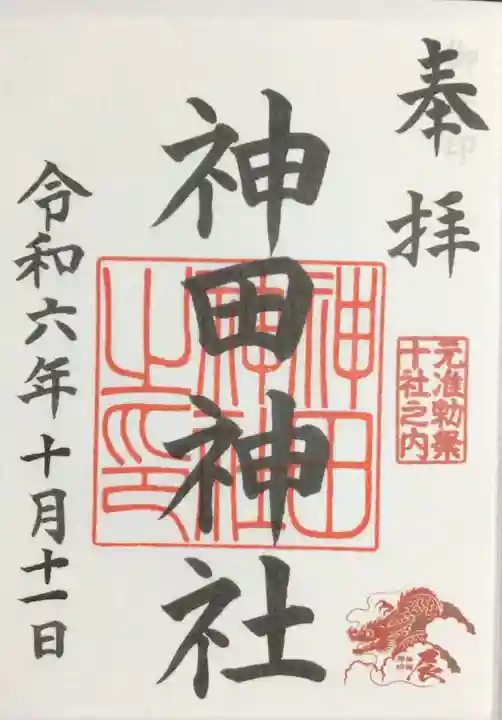

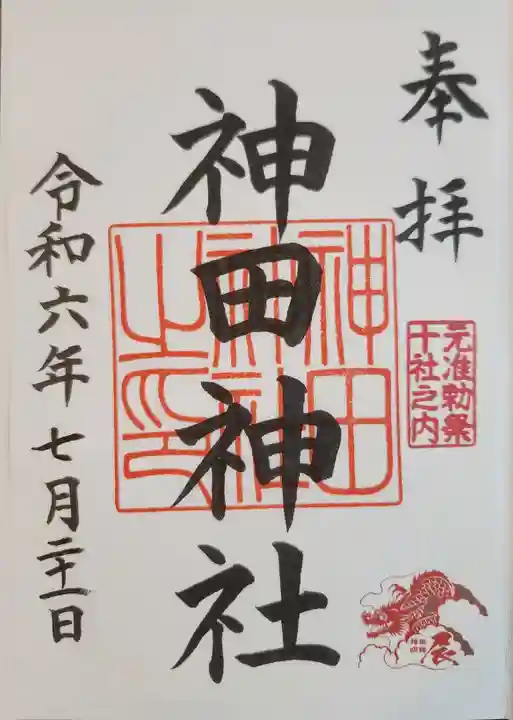

御朱印(1種類)

神田神社では、常時1種類の見開き御朱印をいただくことができます。

神田大明神

2面見開きの御朱印です。

右面の上部に社殿の写真が入り、右に江戸総鎮守神田明神、真ん中に神田大明神、左に別表神社神田神社と書かれています。

左面の真ん中には白いネズミと打出の小槌のイラストが。

| 御朱印 | 右面に写真、左面に印の2面を使用した見開きの御朱印です。神田祭では特別御朱印がいただけます。 アニメとコラボレーションした御朱印帳があります。 | ||

|---|---|---|---|

| 限定 | |||

| 御朱印帳 | 普通サイズ(11×16)、寺社オリジナル | ||

| 駐車場 | 無料駐車場あり/約10台 |

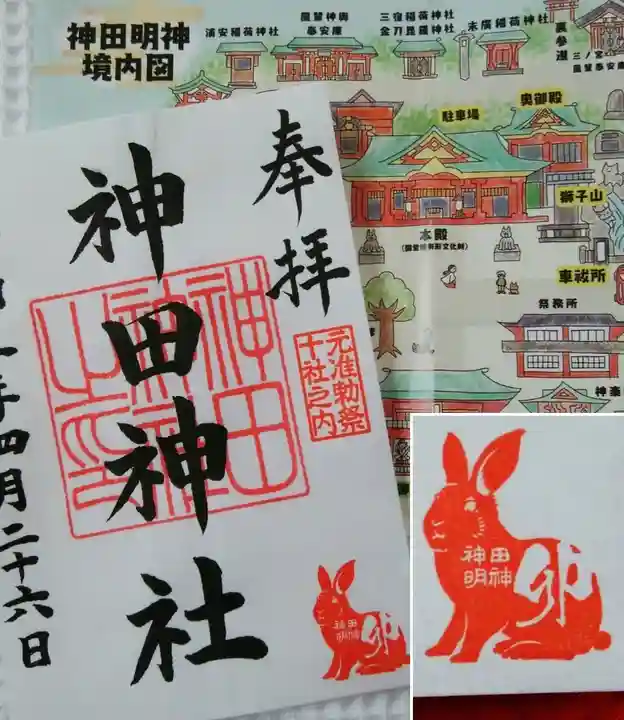

十社巡りを始めたのが令和4年春。のんびりペースと言いながらも、区切りをつけなければ!と、まだ巡っていなかった二社『神田明神』『亀戸天神社』に行きました。

まずは、こちらの『神田明神』さん。

銀座線『末広町』から歩きました。裏道参道から入ったのですが、急な石段で息が上がりました。裏手の末社側から入ることになりましたので、参拝後には、とりあえず正面から出て,写真を撮り、また入り、帰りは同じく裏道参道から駅へ。

馬のあかりちゃんも、全身は見れませんでしたが、様子は良くわかり、あかりちゃんのご飯用の募金箱に、少しですが協力させて頂きました。

御朱印は、書き置きのみとのことですが、オリジナルのクリアファイルに入っていました。

書き置きのみ。

専用の御朱印帳の所定位置に貼りました。

専用の御朱印帳。

御朱印が入っていたクリアファイル。

あかりちゃん🐴

江戸総鎮守神田神社にお参り。

東京に行って、浅草寺→浅草神社→湯島天満宮とお参りして、神田神社も外せないですよね。

湯島天満宮から神田神社へ向かうと、裏参道から進むことになるのですが、一旦表側に回って鳥居、そして隨神門をくぐって境内へと進みました。

思ったよりは参拝者が少ないなと思ったのですが、参拝したのがちょうどお昼。

文化交流館にて御朱印を拝受しようと中に入ると多くの人で込み合っていました。

とても暑い時間帯だったこともあり、こちらで皆さん涼んでいらっしゃったんですね。

<御祭神>

大己貴命 少彦名命 平将門命

隨神門

御神殿

たくさんの献燈

末廣稲荷神社

鳳輦神輿奉安殿

浦安稲荷神社

江戸神社

大伝馬町八雲神社

小舟町八雲神社

獅子山

御神殿前から隨神門、祭務所、神楽殿方向

雨の東京寺社めぐり⑫『神田明神』

写真でもわかる激しい雨…

可愛い神馬もお家で雨宿り:(´ºωº`):

狛犬さんも打ち付ける雨に雄叫びをあげているみたい…

大変な参拝でしたが素敵な境内をしっかりまわりました!

綺麗な藤が見られて良かった~✨🍀

旭川神社にもあった《神社声援》ジンジャーエールをここでも発見♪

美しい随神門✨

綺麗に咲いた藤も激しい雨に打たれかわいそう💧

御朱印はまだ書き置きのみ

神田明神と書かれた卯印が可愛い🐰

彫刻もステキ (*´μ`*)

ガラガラの境内、、

御本殿

あかりちゃん

さすがに遊んではいませんでした (´;ω;`)

打ち付ける雨に雄叫びをあげているみたい…

これも参拝の思い出 (*´ω`*)

神楽殿

銭形平次

大黒様

獅子山

手水舎の鳳凰が上手く撮れない、、

神田明神ホール

神社声援(ジンジャーエール)

旭川神社と同じかな~

ディスプレイもステキ🎏

小舟町八雲神社

八伝馬町八雲神社

江戸神社

資料館

どしゃ降りの厳しさに雨宿りしながら見ようか悩みましたが…

最後に行きたい神社が諦め切れず次の参拝先へ☔

三宿稲荷神社

金刀昆羅神社

末廣稲荷神社

合祀殿

籠祖神社

裏参道側の鳥居

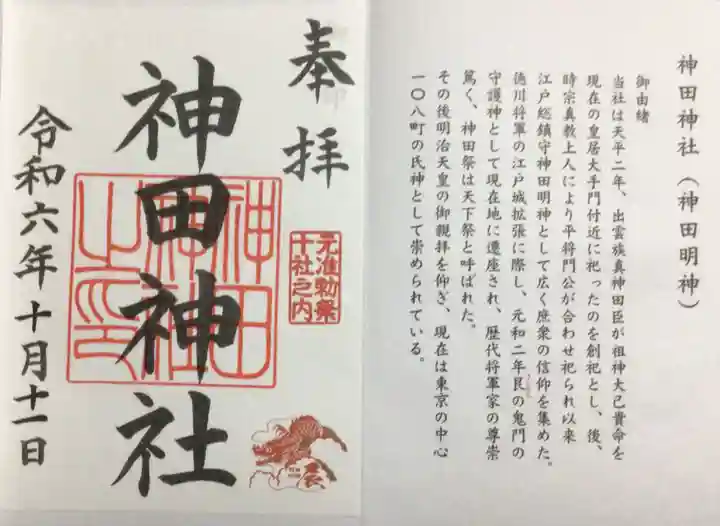

正式名称・神田神社。東京都心一〇八町会の総氏神様で、神田・日本橋・秋葉原・大手丸の内、そして東京の食を支える市場の発祥地の氏神様として、青果市場・魚市場の人々からもあつく崇敬されております。縁結び、商売繁昌、社運隆昌、除災厄除、病気平癒など数多くのご神徳をお持ちの神々です。

当社は、天平二年(730)のご創建で、江戸東京の中で最も歴史ある神社のひとつです。はじめは現在の千代田区大手町・將門塚周辺に鎮座していましたが、徳川家康公が江戸に幕府を開き江戸城が拡張された時、江戸城から表鬼門にあたる現在の地へ遷座いたしました。それ以降、江戸時代を通じて「江戸総鎮守」として幕府から江戸庶民にいたるまで多くの人々の崇敬を受けました。さらに、明治に入り、准勅祭社・東京府社に列格し皇居・東京の守護神と仰がれ、明治天皇も親しくご参拝になられました。

境内には、日本初の本格的な鉄骨鉄筋コンクリート・総漆朱塗造の御社殿(国指定登録文化財)や、総檜造の隋神門、神札授与所・参拝者待合室・休憩所を兼ねた鳳凰殿、明神会館・資料館・石造日本一の大きさを誇るだいこく様尊像・えびす様尊像・江戸国学発祥の地碑・銭形平次の碑などがございます。縁結びのご神徳から神前結婚式も多く行われております。

| 住所 | 東京都千代田区外神田2-16-2 |

|---|---|

| 行き方 | 中央線・総武線 御茶ノ水駅(聖橋口)より徒歩5分

|

| 名称 | 神田神社(神田明神) |

|---|---|

| 読み方 | かんだじんじゃ(かんだみょうじん) |

| 通称 | 明神さま |

| 参拝時間 | 9:00〜16:00 |

| 参拝料 | なし |

| トイレ | 境内左手、文化交流館内にあり。 |

| 御朱印 | あり 右面に写真、左面に印の2面を使用した見開きの御朱印です。神田祭では特別御朱印がいただけます。

|

| 限定御朱印 | あり |

| 御朱印帳 | あり |

| 電話番号 | 03-3254-0753 お問い合わせの際は「ホトカミを見た」とお伝えいただければ幸いです。 |

| ホームページ | http://www.kandamyoujin.or.jp/ |

| おみくじ | あり |

| お守り | あり |

| 絵馬 | あり |

| SNS |

| 東京十社 |

|---|

| ご祭神 | 大己貴命 少彦名命 平将門 |

|---|---|

| 創建時代 | 天平二年(730) |

| 本殿 | 入母屋造内陣三社 |

| ご由緒 | 正式名称・神田神社。東京都心一〇八町会の総氏神様で、神田・日本橋・秋葉原・大手丸の内、そして東京の食を支える市場の発祥地の氏神様として、青果市場・魚市場の人々からもあつく崇敬されております。縁結び、商売繁昌、社運隆昌、除災厄除、病気平癒など数多くのご神徳をお持ちの神々です。

|

| 体験 | 祈祷おみくじお祓いお宮参り絵馬結婚式七五三食事・カフェ御朱印お守り重要文化財祭りアニメなどサブカル武将・サムライ札所・七福神巡り伝説 |

| 概要 | 神田明神(かんだみょうじん)は、東京都千代田区外神田二丁目にある神社。正式名称は神田神社(かんだじんじゃ)。 神田祭を行う神社として知られる。神田、日本橋(日本橋川以北)、秋葉原、大手町、丸の内、旧神田市場・築地魚市場など108か町会の総氏神である。旧社格は府社(明治3年(1870年)まで准勅祭社)。現在は神社本庁の別表神社となっている。また旧准勅祭社の東京十社の一社である。 |

|---|---|

| 歴史 | 歴史[編集] .mw-parser-output .side-box{margin:4px 0;box-sizing:border-box;border:1px solid #aaa;font-size:88%;line-height:1.25em;background-color:#f9f9f9;display:flow-root}.mw-parser-output .side-box-abovebelow,.mw-parser-output .side-box-text{padding:0.25em 0.9em}.mw-parser-output .side-box-image{pa...Wikipediaで続きを読む |

| 引用元情報 | 「神田明神」『ウィキペディア日本語版』。 この版のURL:https://ja.wikipedia.org/w/index.php?%E7%A5%9E%E7%94%B0%E6%98%8E%E7%A5%9E&oldid=102215479 |

ホトカミには、日本最大となる全国15万8千件の神社お寺の情報や、2万件以上の御朱印のオリジナルデータがあります。

ご利用になりたい法人様やメディア関係の方々は、こちらよりお気軽にご相談ください。

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ

12

0