たけべたいしゃ

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方建部大社のお参りの記録一覧

4 / 9ページ76〜100件205件中

絞り込み

複数語は空白区切り

参拝期間

----年--月

〜----年--月

御朱印関連

フォロー中

自分

サポーター

検索する

絞り込み限定

投稿日降順

キーワード

参拝----年--月〜----年--月

御朱印

フォロー

自分

サポーター

検索

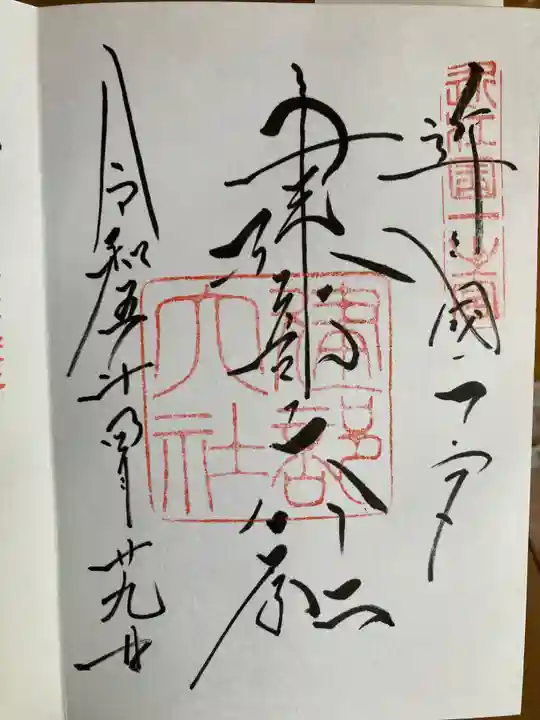

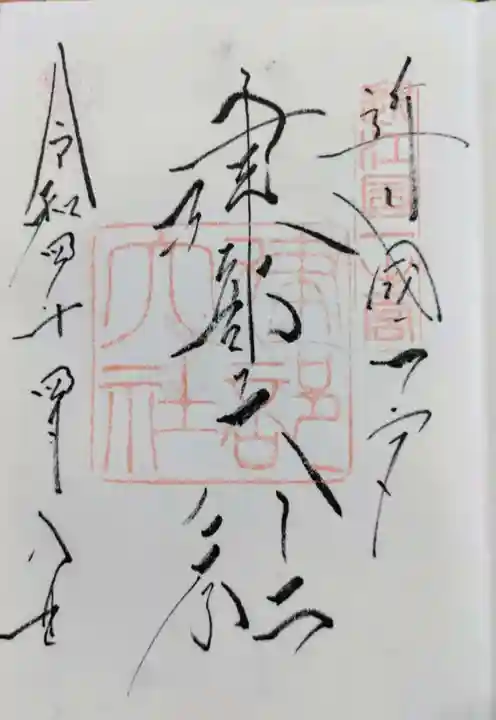

沙羅双樹の花

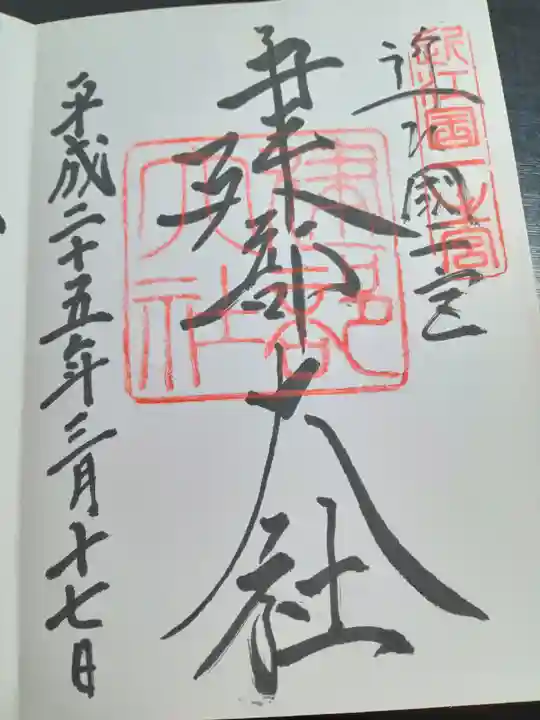

2023年03月13日(月)570投稿

AKI

2023年03月01日(水)896投稿

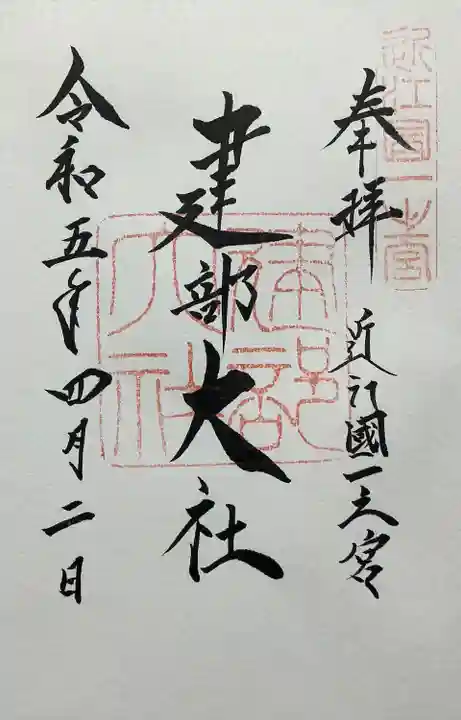

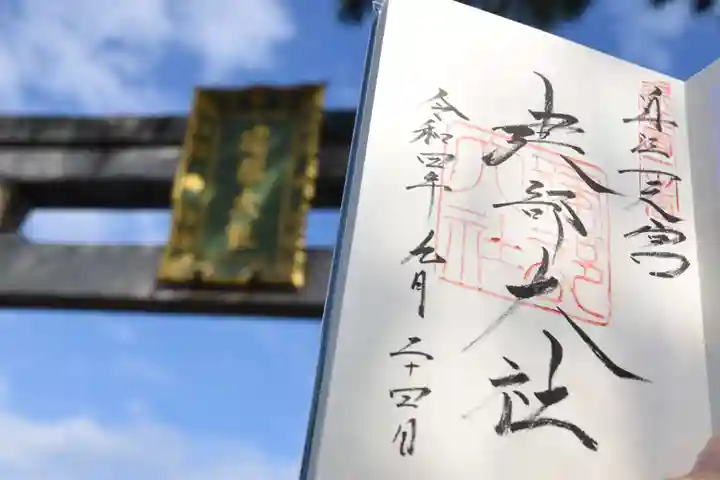

竜王

2023年08月02日(水)1996投稿

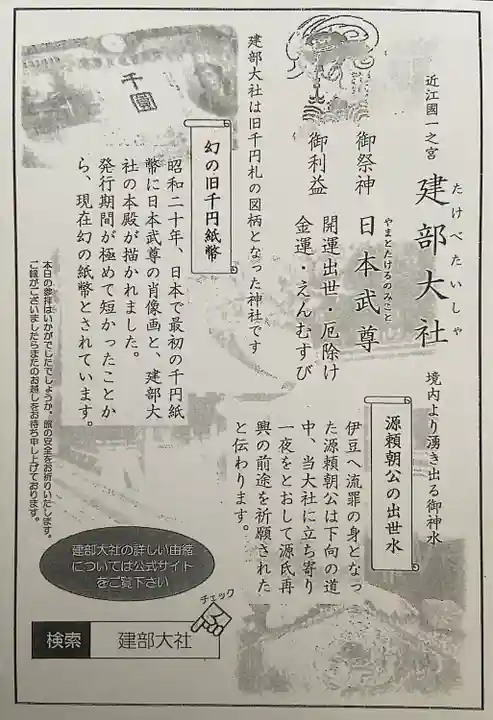

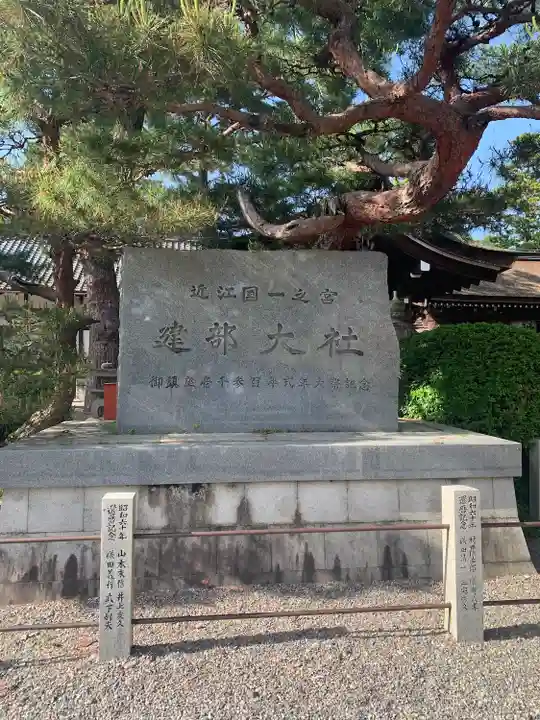

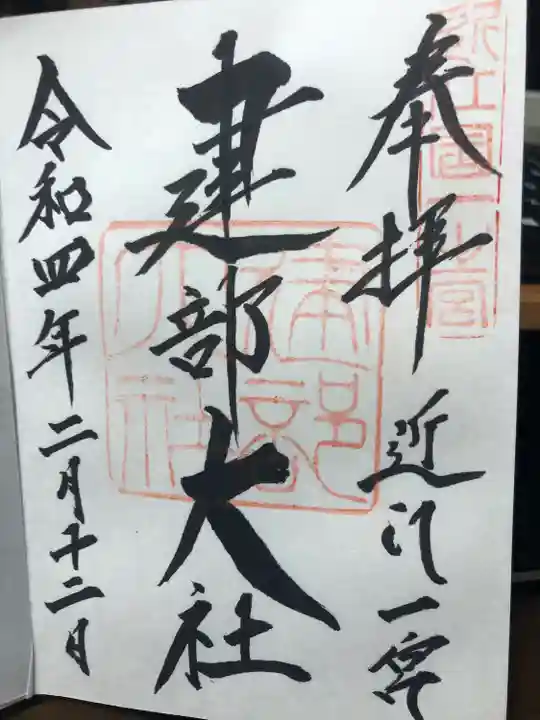

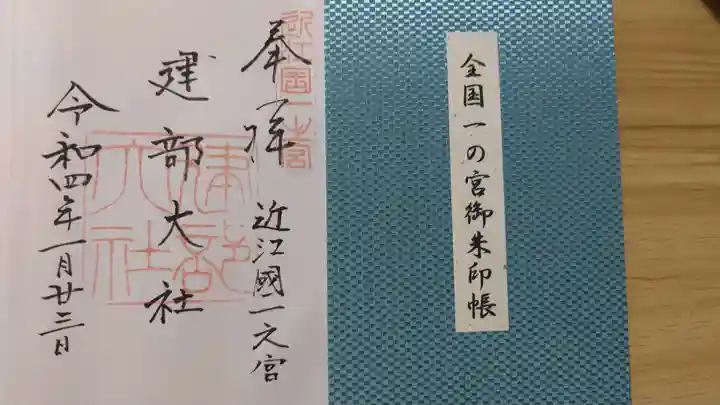

滋賀県大津市神領に鎮座する神社で、近江国一宮であり、御祭神は記紀神話伝説の英雄として名高い日本武尊を祀る。

源頼朝が平治の乱に敗れて伊豆国に流される道中、当大社に立ち寄って源氏の再興を祈願、後に大願成就したことから出世開運の神としても著名となった。

また、昭和20年8月17日、日本で初めて作られた千円紙幣の図柄に日本武尊と当社本殿が使用された。

境内は日本武尊を祭祀する本殿を中心に、日本武尊の西東遠征に付き従い功労のあった家臣がずらりと祀られており、日本武尊を祀る代表社としての風格が漂う。

近年は開運の神、縁結びの神、金運にご利益のある神社として信仰される一方で、英雄日本武尊の聖地として注目を集めている。

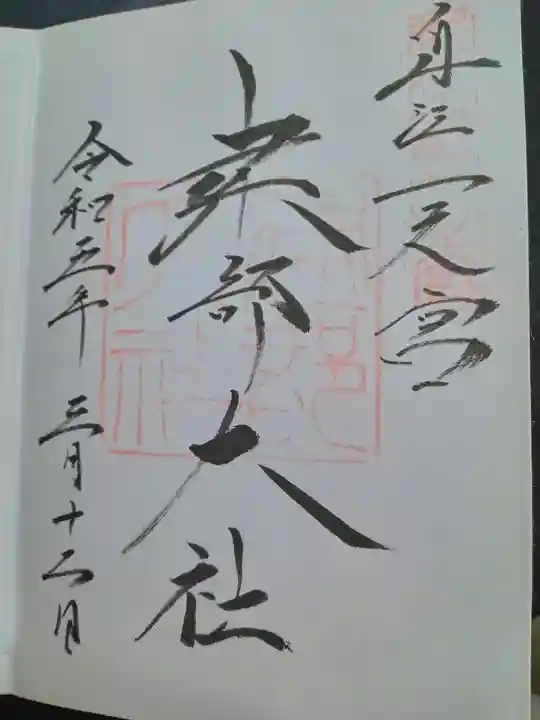

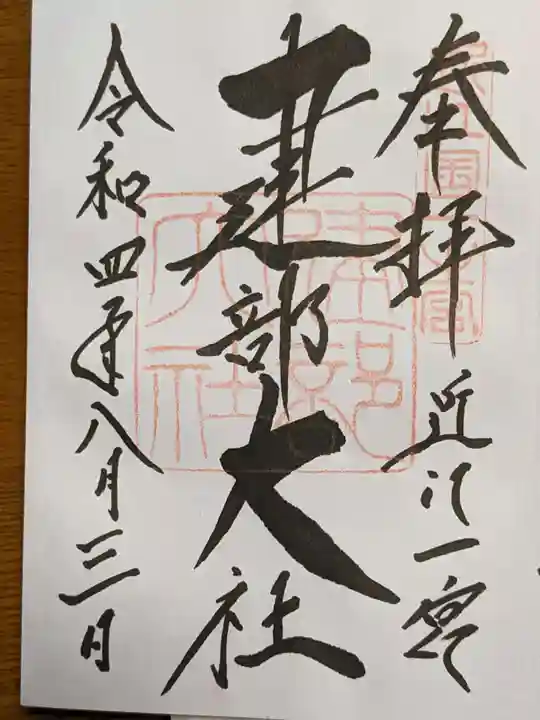

竜

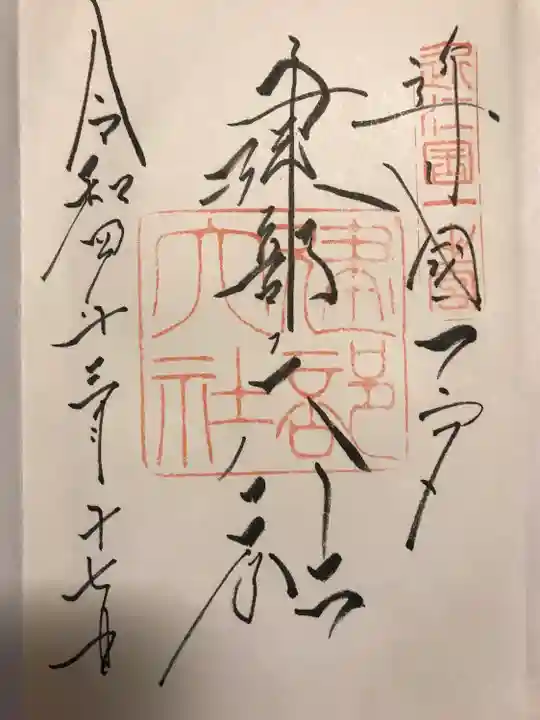

2022年08月07日(日)318投稿

みーまゆ🐯

2022年05月08日(日)352投稿

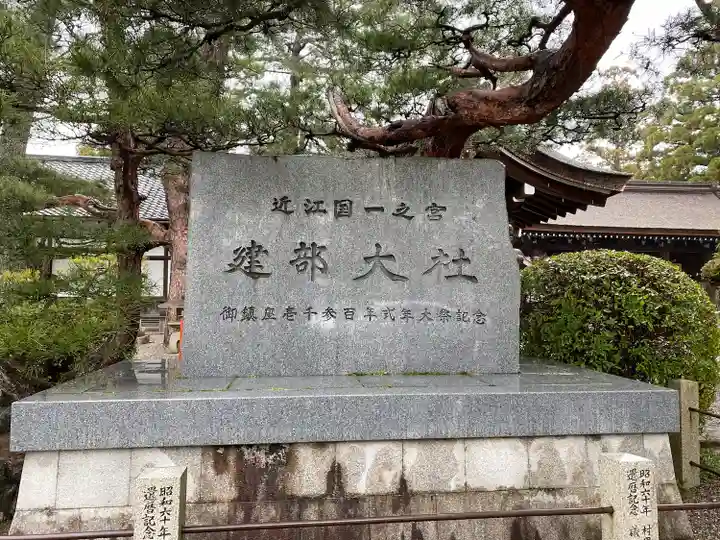

道路標識看板に大きく記されていたので、とりあえず参拝に。とても広くて美しい庭園のある式内社で(名神大社)、近江国一宮。歴史ある神社⛩なんですね。とりあえず行ってみよ❗️ってノリで立ち寄りましたが正解!😘

主祭神 日本武尊 大己貴命

日本武尊の死後の景行天皇46年、日本武尊の妃・布多遅比売命が神勅によって、御子・建部稲依別命とともに住んでいた神崎郡建部郷千草嶽の地に日本武尊を「建部大神」として祀ったのが創建とされる。源頼朝が平治の乱に敗れて伊豆国に流される道中、本社に立ち寄って源氏の再興を祈願、後に大願成就したことから、出世開運の神として有名です。 WikiPedia より

やっぱりすごい!🥹

もっと読む

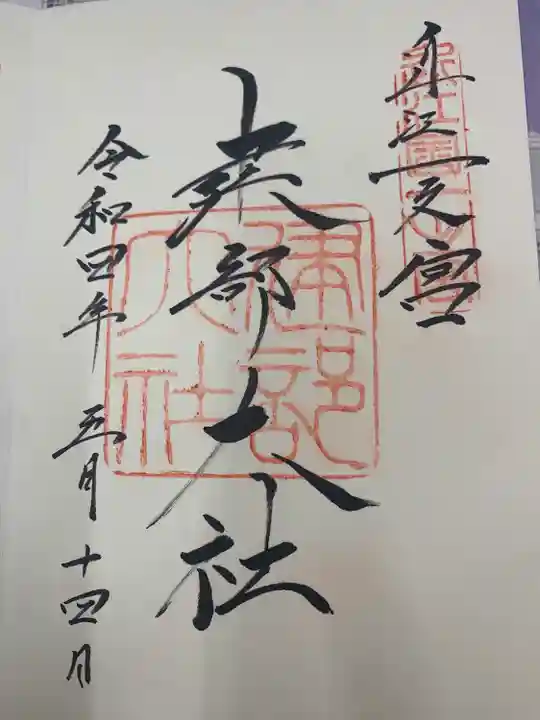

てまぽん

2022年03月17日(木)167投稿

滋賀県のおすすめ2選🎌

広告

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ