へいあんじんぐう

平安神宮京都府 東山駅

6:00~18:00 ※10月22日は午後のみ休み(時代祭の為)

社務所:7:30~18:00

御朱印 (1種類)

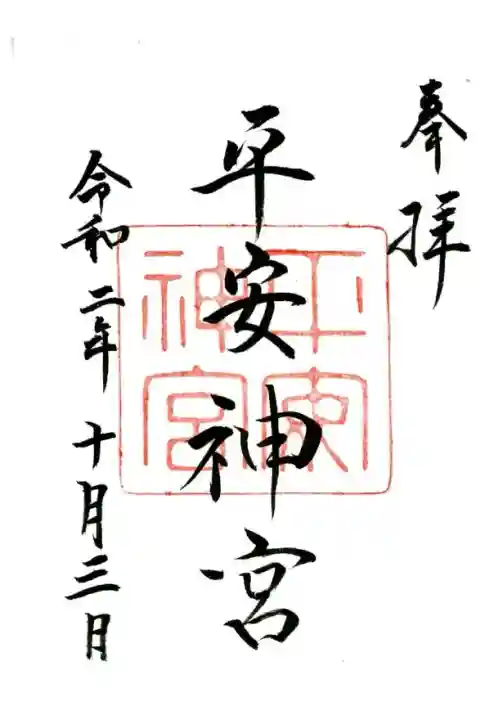

平安神宮でいただける御朱印は1種類です。

平安神宮の御朱印

右から「奉拝」「平安神宮」、年号日付が墨書きされています。

真ん中に神社印が重ねられています。

| 御朱印 | 御朱印の真ん中に「平安神宮」の神社印が押されています。御朱印帳は、社殿の周りを四神(青龍・白虎・朱雀・玄武)が守護する様子を描いたデザインです。 | ||

|---|---|---|---|

| 限定 | - | ||

| 御朱印帳 | |||

| 駐車場 | なし |

平安神宮は平安遷都1100年を記念して、明治28年に遷都のおや神様である第50代桓武天皇をご祭神として創建された。その後、皇紀2600年にあたる昭和15年には、市民の懇意によって、平安京有終の天皇、第121代孝明天皇のご神霊が合わせ祀られ、「日本文化のふるさと紀京都」のおや神様として広く崇敬を集めることとなった。

~公式HPより抜粋~

想定していたより観光客も少なく、ゆっくりお詣りさせて頂きました🙏

大鳥居

社号標

応天門

手水

額殿

奉納された額や絵馬を掛けて置く建物で「絵馬堂」または「額堂」と呼ばれています。

大極殿

大極殿の案内板

掠れて見えませんでした😆

神楽殿

諸催事の時に神楽や歌舞を奉納したり、箏曲を奏でた儀式殿。

白虎楼

右近の橘

左近の桜

蒼龍楼

御朱印帳

1500円でした😄

御朱印(直書き)

初穂料500円です

平安京奠都の延暦十三年(794)より千百年にあたる明治二十八年(1895)、桓武天皇を祭神として創建された。起源二千六百年にあたる昭和十五年(1940)には、平安京有終の天皇である孝明天皇も合祀された。

社殿は、平安京の中心施設である朝堂院をおよそ八分の五に縮小して復元されている。二層の神門は應天門、中央正面一層入母屋造の拝殿は大極殿、そこから連なる左右の回廊から東に蒼龍楼、西には白虎楼がある。いずれも平安京のものを厳密に考証して復元された国指定重要文化財である。なお、昭和四年に建立された大鳥居及び昭和十五年に増築された社殿群は国登録有形文化財である。

本殿の背後一帯には、約3万平方メートルからなる神苑が広がる。四つの池を中心に、各時代の庭園形式を取り入れた池泉回遊式の近代を代表する広大な日本庭園で、国の名勝に指定れている。

例祭は4月15日。平安奠都の日にあたる12月22日には、本神宮の祭礼として、京都三大祭の一つである時代祭(京都市無形民俗文化財)が行われ、千年にも及ぶ各時代の歴史風俗絵巻が錦秋の都大路にくりひろげられる。

| 名称 | 平安神宮 |

|---|---|

| 読み方 | へいあんじんぐう |

| 参拝時間 | 6:00~18:00 ※10月22日は午後のみ休み(時代祭の為)

|

| 参拝料 | 神苑:大人600円、小人300円 |

| トイレ | あり |

| 御朱印 | あり 御朱印の真ん中に「平安神宮」の神社印が押されています。御朱印帳は、社殿の周りを四神(青龍・白虎・朱雀・玄武)が守護する様子を描いたデザインです。 |

| 限定御朱印 | なし |

| 御朱印帳 | あり |

| 電話番号 | 075-761-0221 お問い合わせの際は「ホトカミを見た」とお伝えいただければ幸いです。 |

| ホームページ | http://www.heianjingu.or.jp/ |

| おみくじ | あり |

| お守り | あり |

| SNS |

| 春の京阪・御朱印めぐり2021 | |

|---|---|

| 神仏霊場巡拝の道 |

| ご祭神 | 桓武天皇,孝明天皇 |

|---|---|

| 創建時代 | 明治二十八年(1895) |

| 文化財 | 大極殿、蒼龍楼、白虎楼、應天門、回廊(重要文化財)

|

| ご由緒 | 平安京奠都の延暦十三年(794)より千百年にあたる明治二十八年(1895)、桓武天皇を祭神として創建された。起源二千六百年にあたる昭和十五年(1940)には、平安京有終の天皇である孝明天皇も合祀された。

|

| 体験 | 結婚式重要文化財祭り札所・七福神巡り |

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ

3

0