ふしみいなりたいしゃ

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方伏見稲荷大社のお参りの記録一覧(9ページ目)

ずっとお参りしたかった伏見稲荷大社に参拝に来れました(ノ≧∀≦)ノ

立派な楼門を見て『とうとう来れたよ(T∀T)』と感激もひとしお。

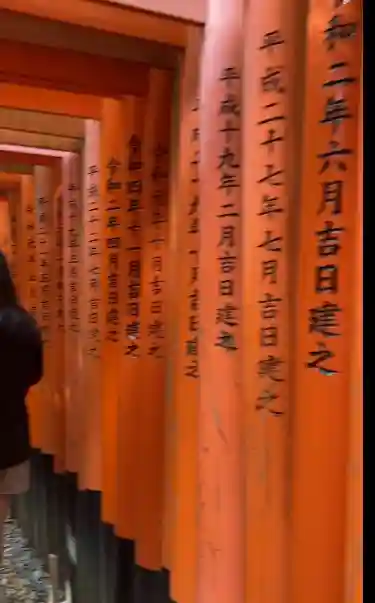

千本鳥居も圧巻で、周りの緑に映えてとても綺麗でした!!

それにしてもやはり暑い…京都の夏はいけず過ぎる…(´Д`;)

今回はお山巡りは諦めたので、次回はもう少し涼しい時期にまたお邪魔したいと思いました。

青空をバックに楼門と狛狐さま。

本殿。

稲穂を咥えたお狐さま。

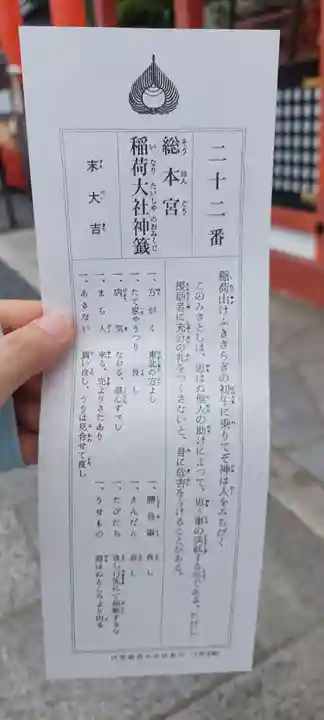

おみくじは末大吉。

こちらのお狐さまが可愛くてお気に入り( 〃▽〃)

帰りルートの千本鳥居。

帰りにもう一度楼門をパチリ。

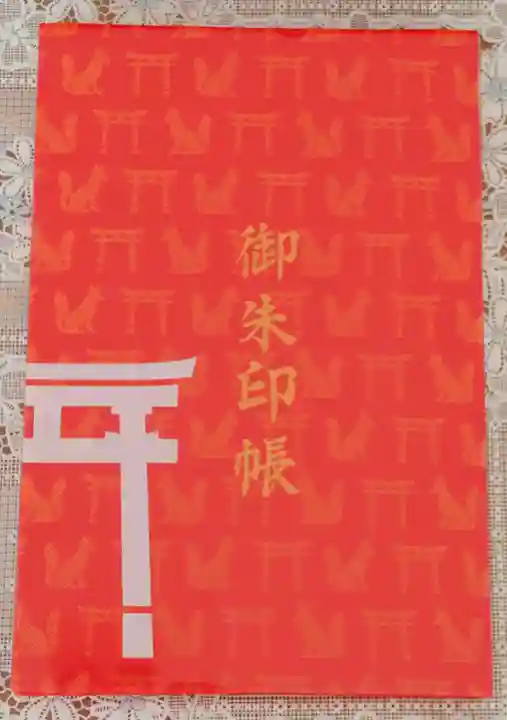

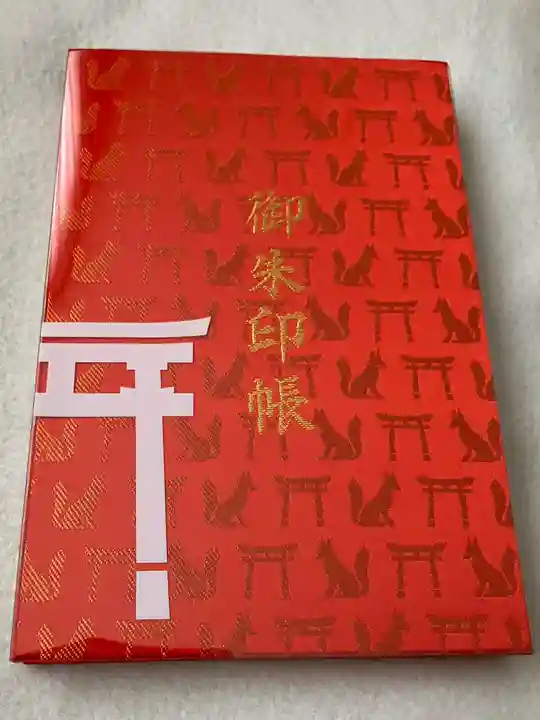

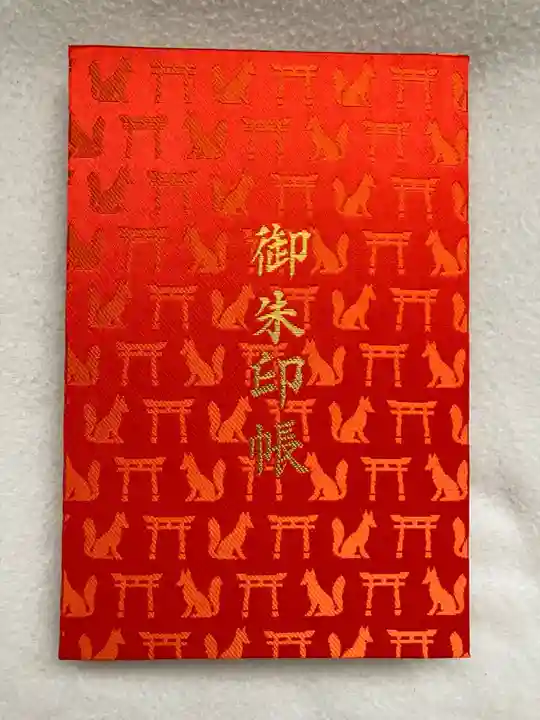

伏見稲荷大社の御朱印帳。

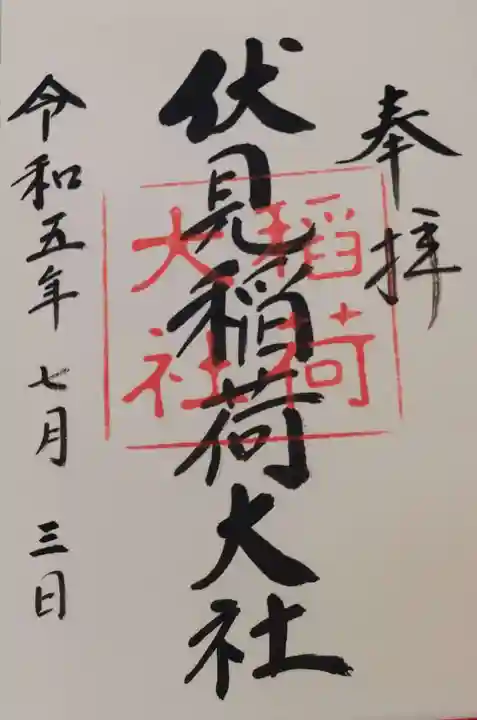

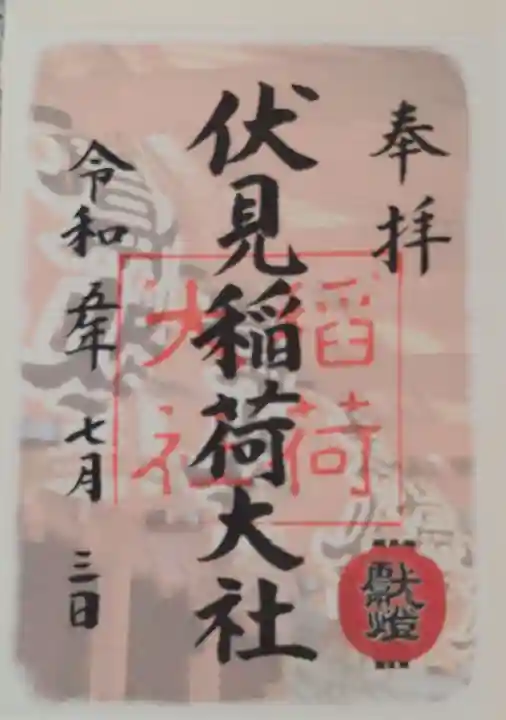

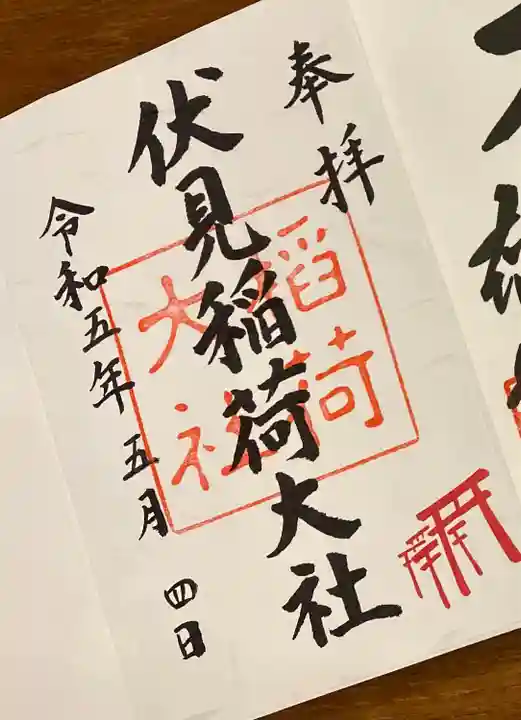

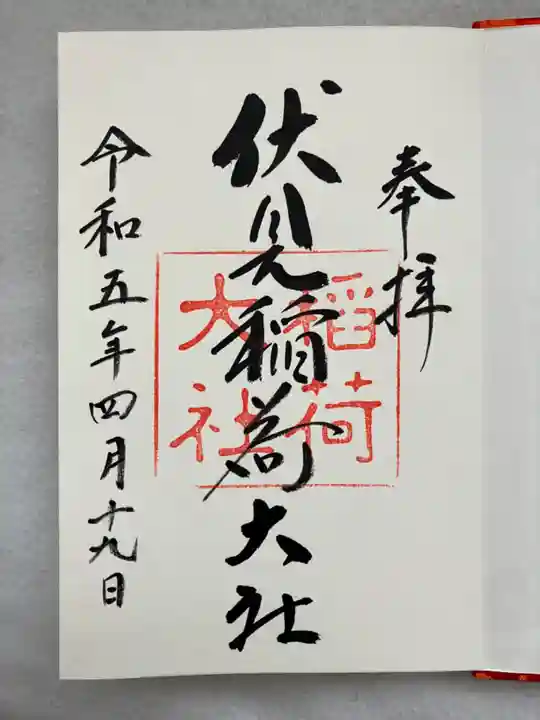

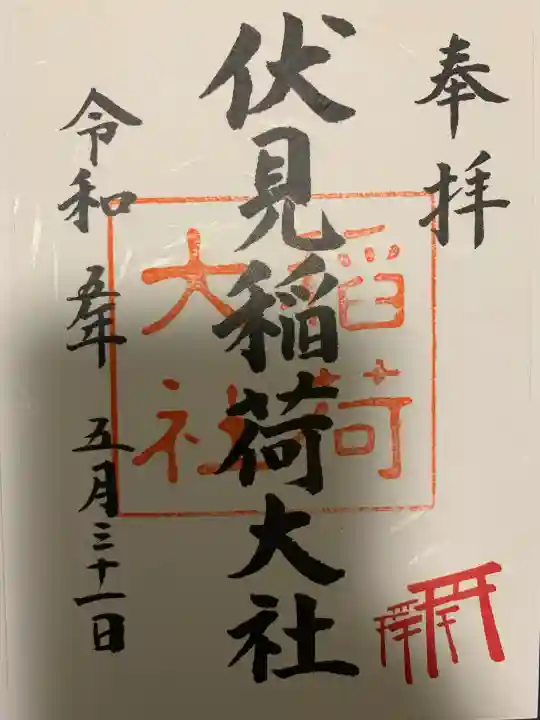

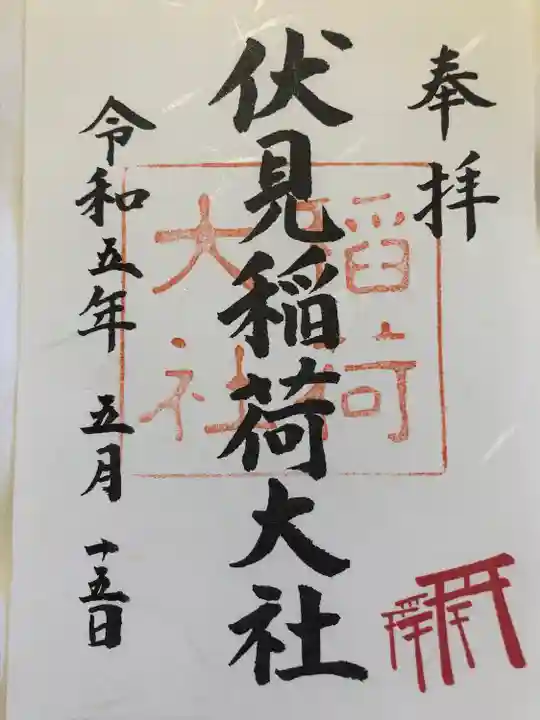

御朱印帳に直書きされている御朱印。

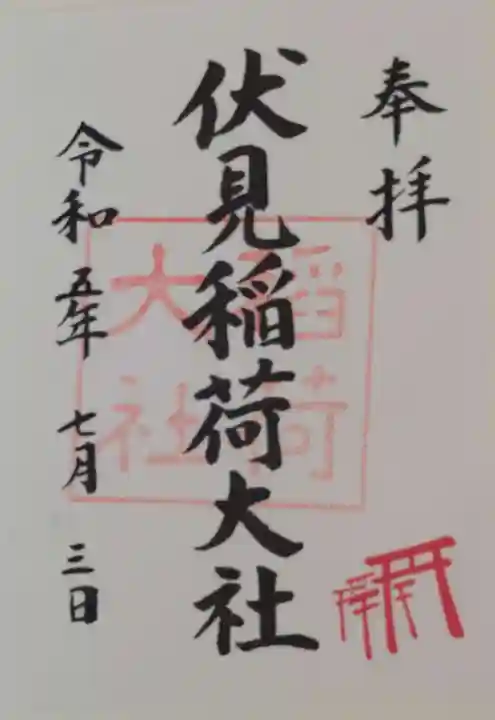

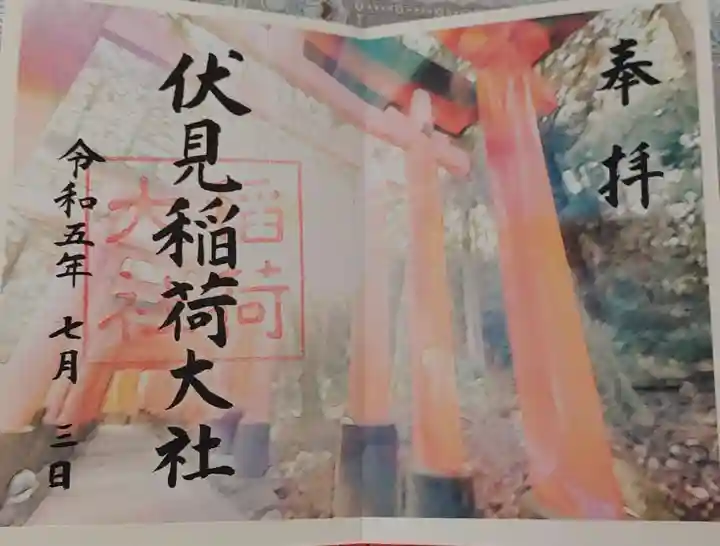

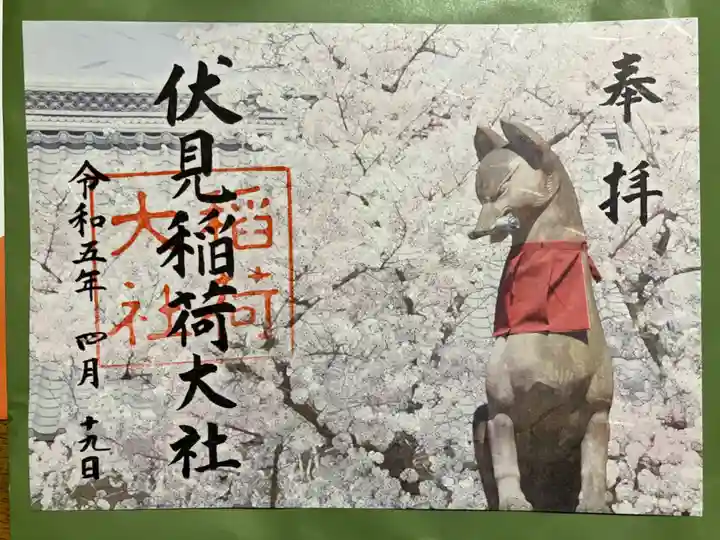

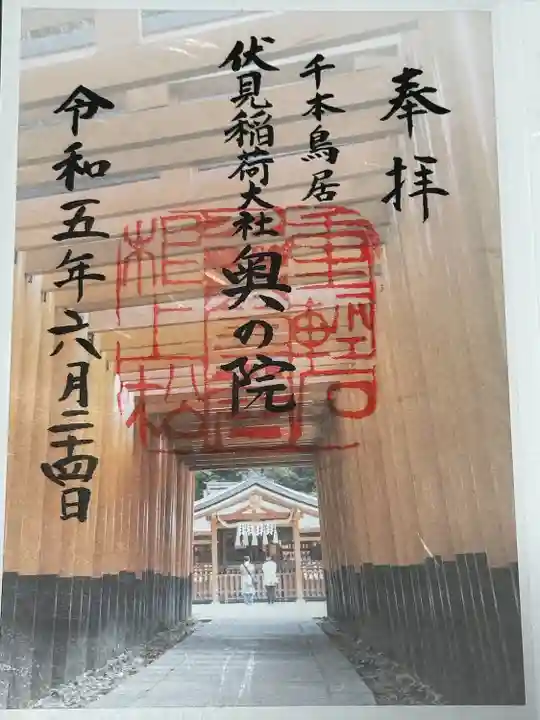

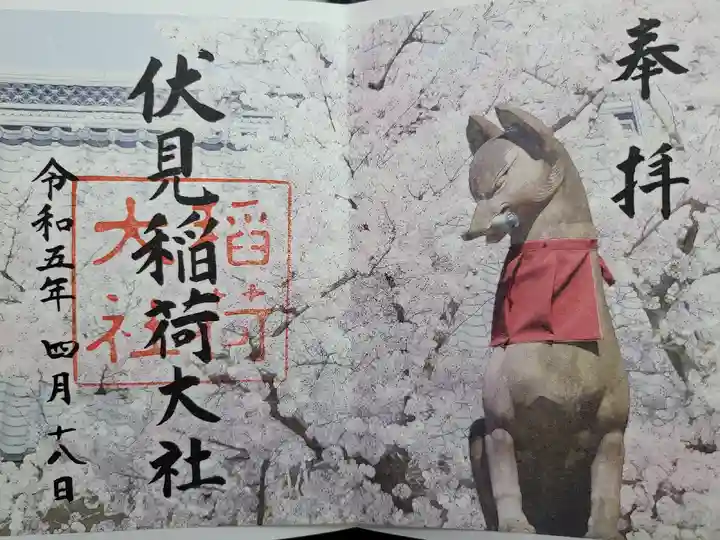

書置き御朱印。(千本鳥居)

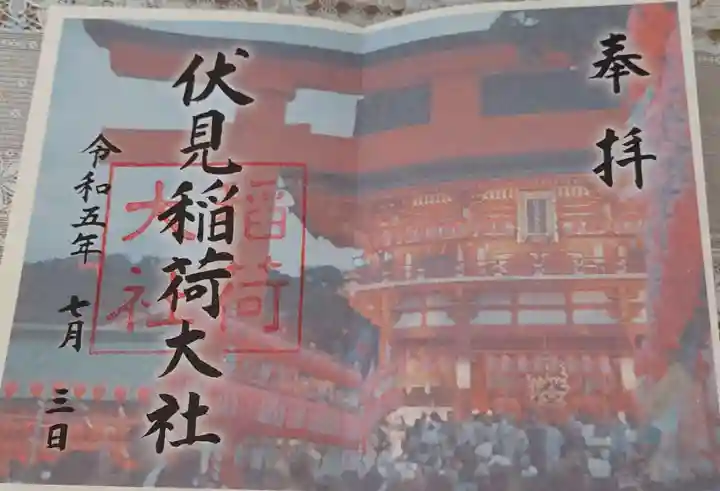

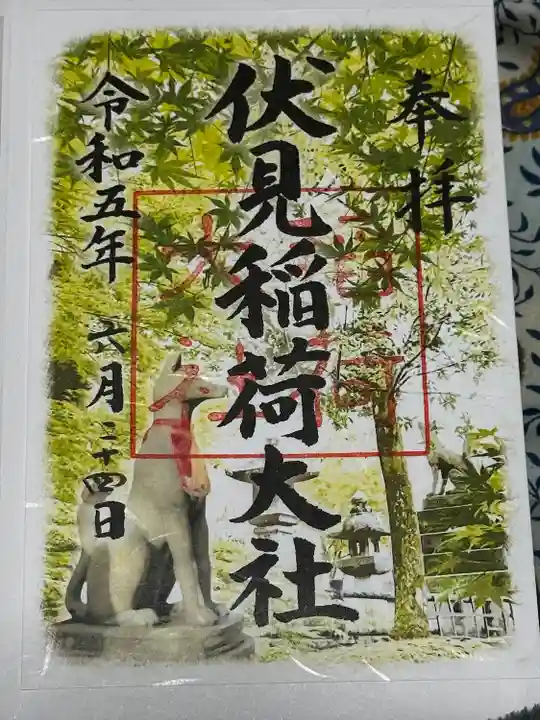

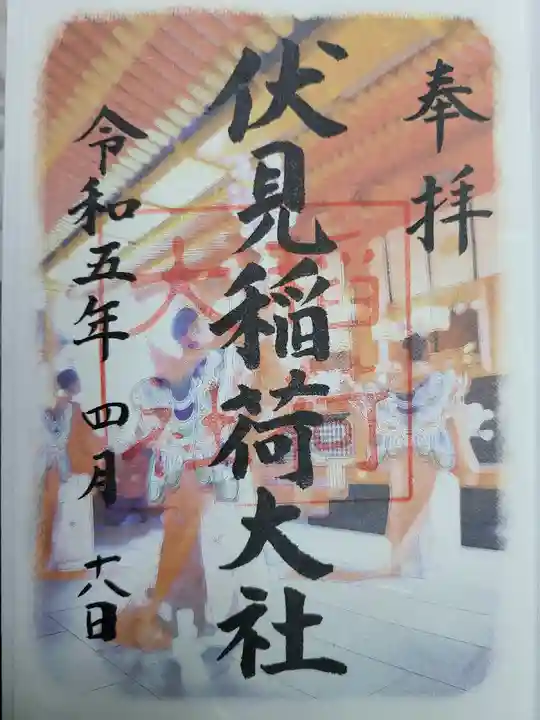

特別御朱印。

7月の特別御朱印。(宵宮祭・本宮祭)

7月の特別御朱印。(宵宮祭・本宮祭)

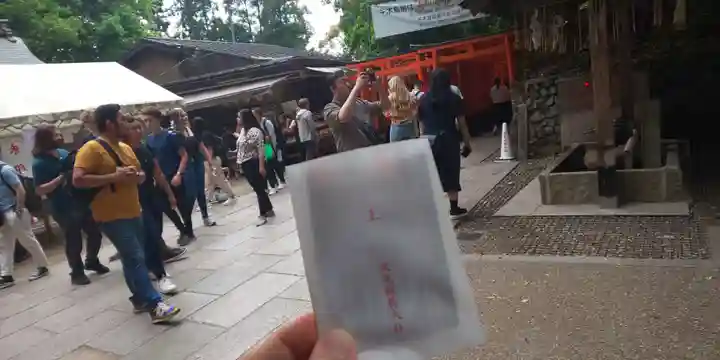

インバウンドが戻ってきてオーバーツーリズム気味と報道されていたので、早朝参拝にしてみたが、7:30で既に大勢の参拝客が集まっている。9割以上が外国人観光客のようだ。

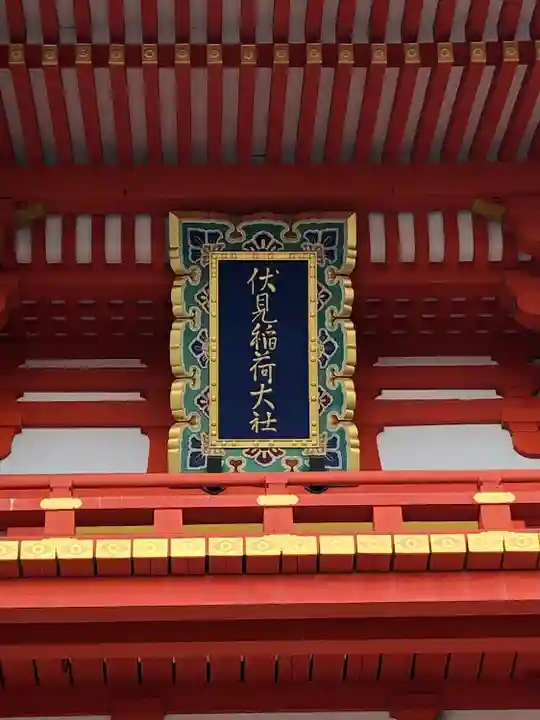

楼門:1589年豊臣秀吉による再建。重文。

本殿:1494年再建。重文。

外拝殿:1840年再建。舞殿。重文。

御茶屋:江戸時代前期の建築。後水尾上皇から仙洞御所を下賜され移築された。重文。

権殿:1635年再建。重文。

末社熊野社:1694年再建。重文。

末社藤尾社:1680年建築。重文。

末社長者社:江戸時代前期建築。重文。

末社荷田社:1694年再建。重文。

末社五社相殿:1694年建築。重文。

末社両宮社:1694年建築。重文。

奥宮:天正年間(1573年~1592年)建築。重文。

末社白狐社:寛永年間(1624年~1644年)建築。重文。

楼門(重文)

外拝殿(重文)

内拝殿

本殿(重文)

本殿(重文)

本殿(重文)

本殿(重文)

本殿(重文)

神楽殿

御茶屋(重文)

御茶屋(重文)

神輿庫

権殿(重文)

熊野社・藤尾社・霊魂社

熊野社(重文)

藤尾社(重文)

霊魂社

長者社(重文)

荷田社(重文)

五社相殿(重文)

両宮社(重文)

長者社・荷田社・五社相殿・両宮社

供物所

供物所

玉山稲荷社

玉山稲荷社

玉山稲荷社

玉山稲荷社

玉山稲荷社

神馬舎

神馬舎

奥宮(重文)

奥宮(重文)

白狐社(重文)

白狐社(重文)

千本鳥居

千本鳥居

千本鳥居

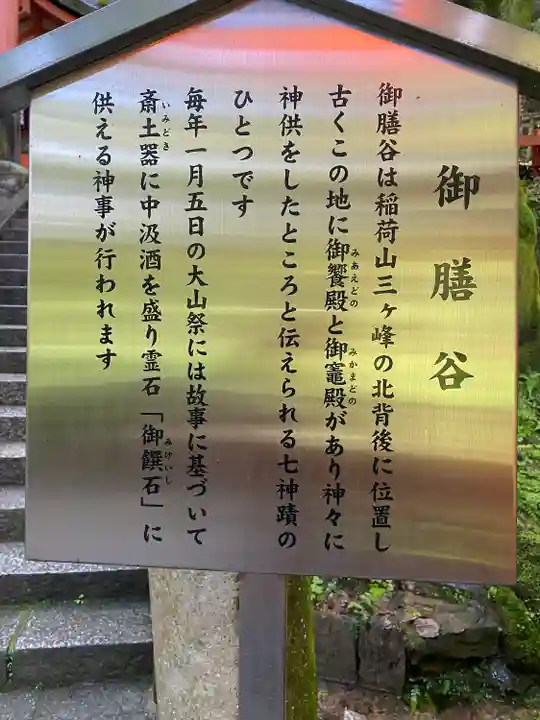

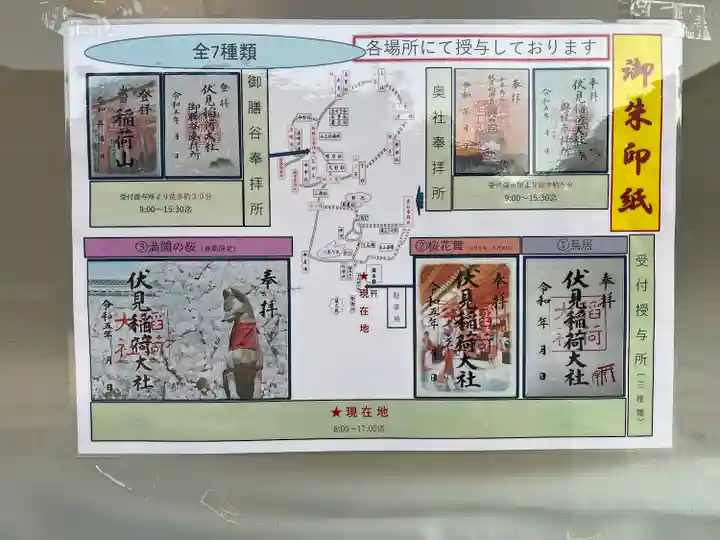

八坂神社の次は、同じく畿内二十二社の中の一社の伏見稲荷大社に参拝に行って来ました。ここも修学旅行の生徒さん達や外国人観光客で混雑してました。逆に日本人を探すのが大変なくらいでした。御朱印は御膳谷奉拝所で拝受出来なかったのでまた今度拝受したいと思います。15時30分迄だったので間に合わなかったです。

駅の目の前にあります。

最初の赤い鳥居

鳥居と楼門

楼門

茅の輪が設置されてました。

拝殿

狛狐

狛狐

3番目の鳥居

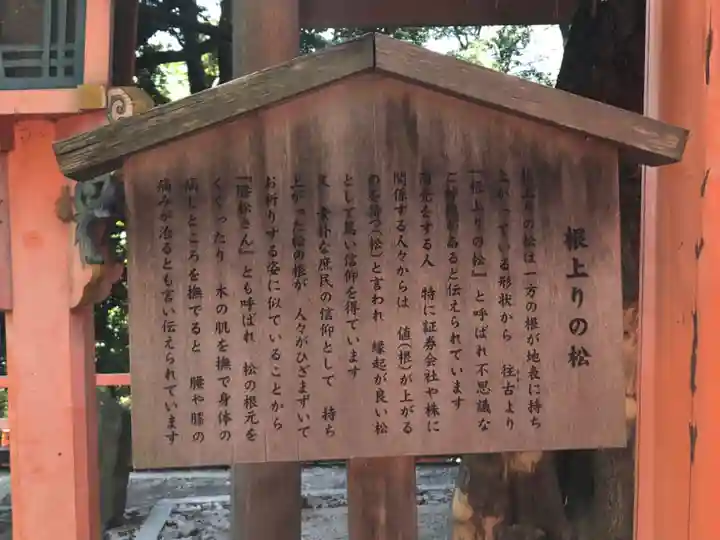

根上の松の由緒書き。

根上がりの松

猫がいました。

途中の売店にも猫が日向ぼっこしてました。

ここにも猫がいました。

豊川大神

出世の鳥居。

久々に来た気がする

理由

すっかり外人が増えて大混雑のため

別れた元カノとの初めてのデートで来た場所のため

新しいお守り!

これは、奥にいかないと手に入らないやつ

ここは、、元カノとパフェ食べた場所。。

古いお守り返納!

娘と京都日帰り弾丸旅行、最後の立ち寄り先。インスタでも有名な千本鳥居のある、全国に約3万社ある稲荷神社の総本宮です。ゴールデンウィークなんかに行ったのが悪いのですが、ものすごい人人人人人…。

それでも、連なる鳥居の迫力は圧巻。興味深かったのは、鳥居の奉納年が並び順に関係無くバラバラだった事。おそらく、元々は間隔を空けて配置されていた鳥居と鳥居の間に、新たに奉納された鳥居を差し込んで、差し込んで、差し込んで…なんとかオーバーフローしないように奉納場所を確保しているのでしょう。近年、人気が急上昇したためか、令和の新しい鳥居もたくさん見られます。これからも増えるでしょうし、配置場所の確保は大丈夫か?と、心配になりました。

いつか絶対に行きたい伏見稲荷大社⛩️☆

家族が参拝に行った際に

御朱印帳をお願いしました。

遥拝、ありがたく拝領です☺️

少し先にはなるかもですが…

この御朱印帳を持って訪れるのがとても楽しみです😊

鳥居の絵のついたスポッとはめる形のクリアカバー付きでした。

このタイプのカバーは初めて♪

御朱印

書き置きの見開き御朱印

京都府のおすすめ❄️

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ

2

0