やまでらひえじんじゃ

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方山寺日枝神社のお参りの記録一覧

絞り込み

立石寺駐車場から御堂に向かって進むとお寺の手前にあります。

というか、境内が地続き。

立石寺の根本中堂でお参りした人たちが登山口に行く流れでお参りしてる印象です。

立地的にも、根本中堂〜日枝神社〜奥之院への登山口って並びなので、自然とそういう人の流れができるのでしょうし、そもそもこちらの神社は立石寺を守護するために創建されたようですし。

巷は三連休という事もあり、観光客を含め、多くの方がお参りと御朱印で並んでました。

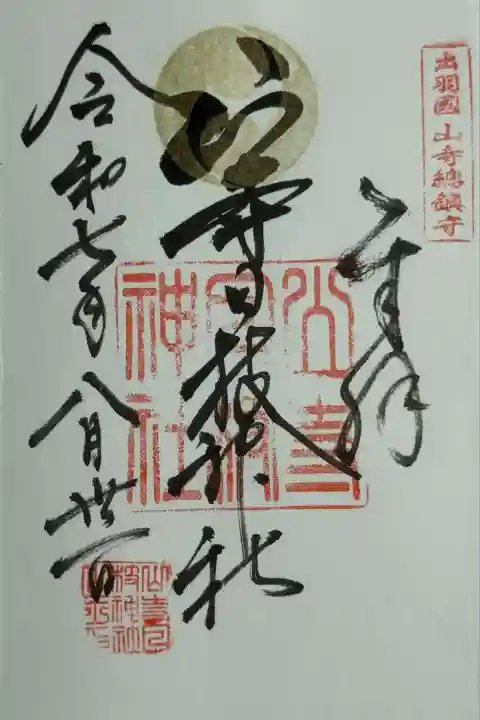

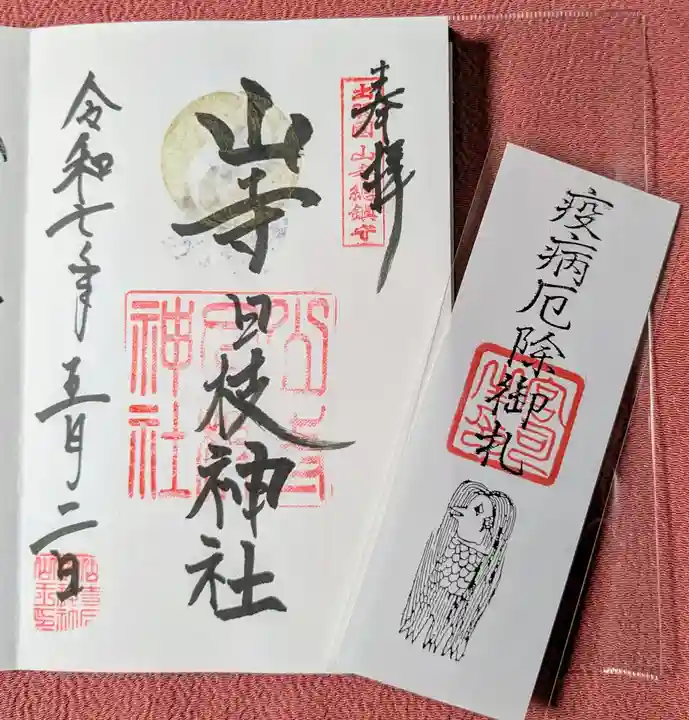

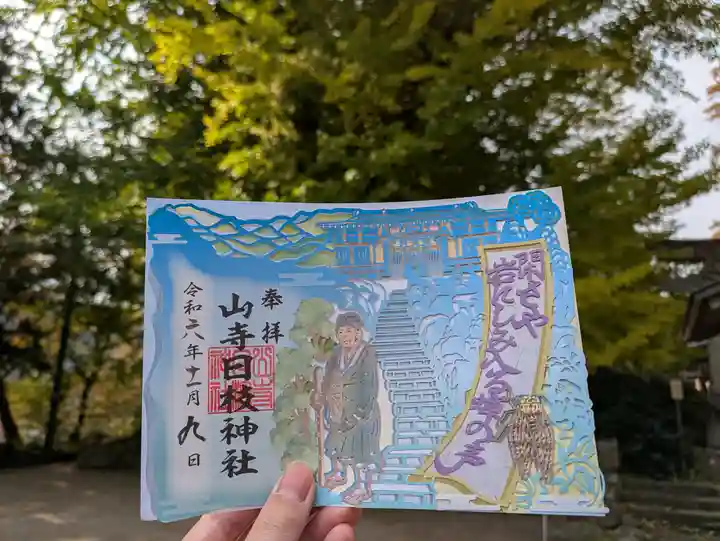

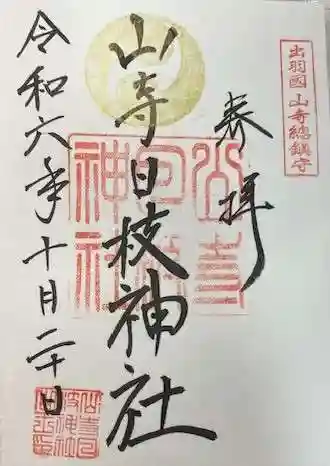

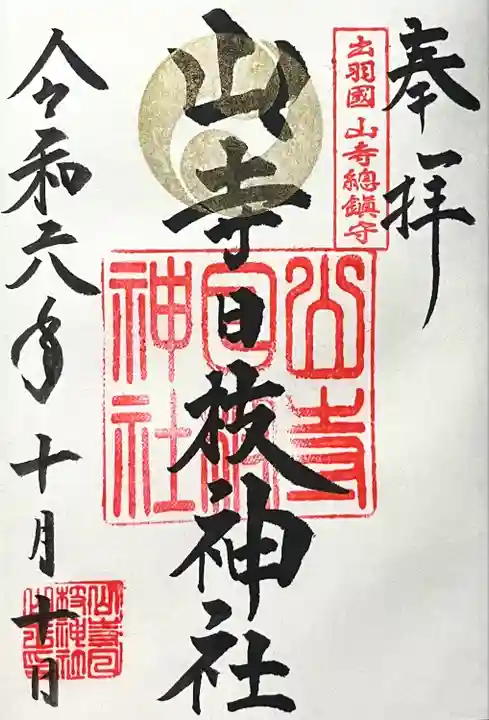

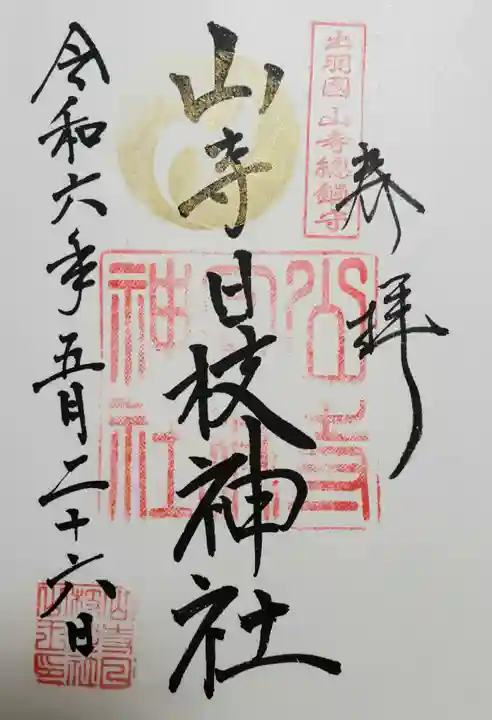

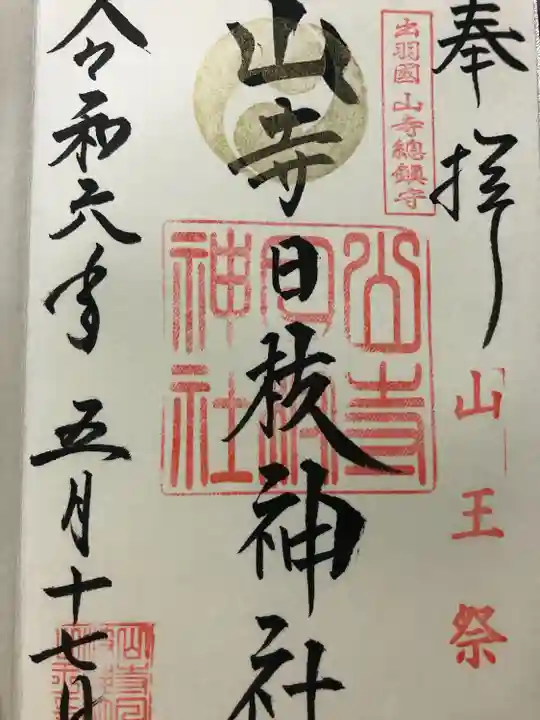

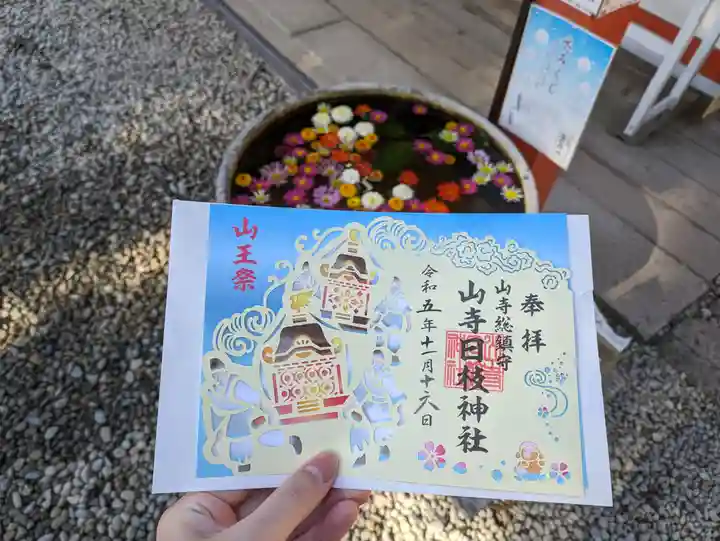

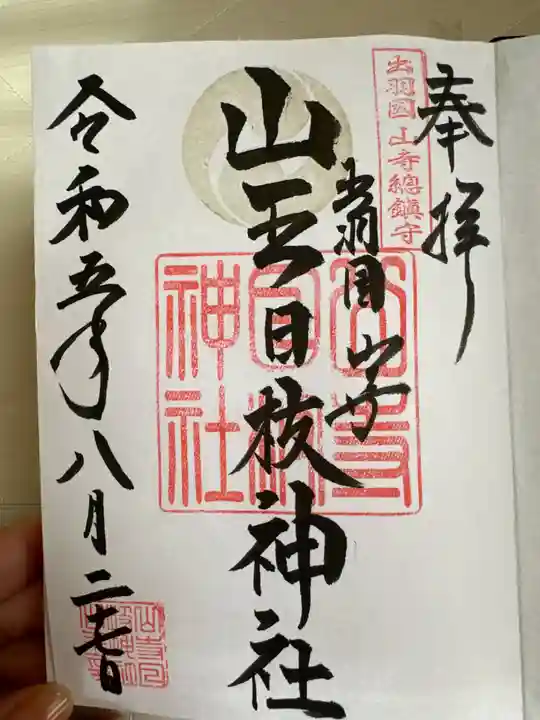

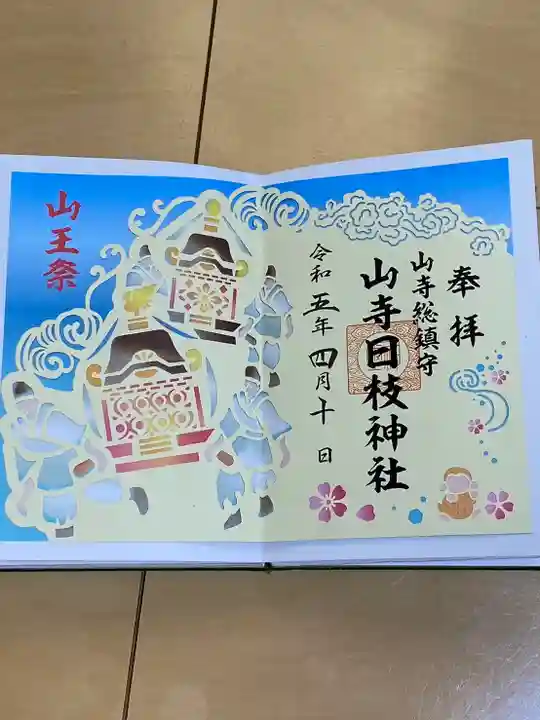

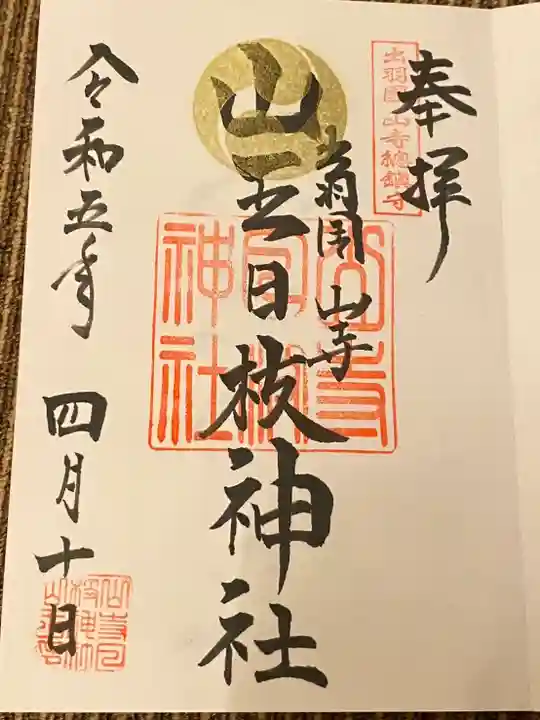

御朱印は通常のものや見開きのもの、切り絵ver.の3種類で、全て書き置きでの対応でした。

御朱印で並んでると水御籤をしている方を多く見受けられ、見ていただけでも3人の方が大大吉を引き当ててました😊

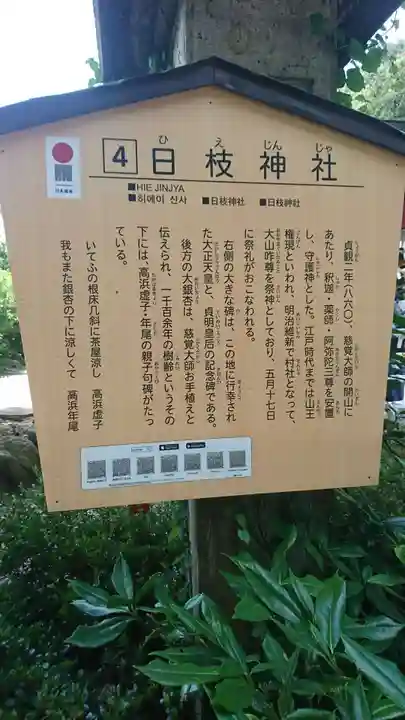

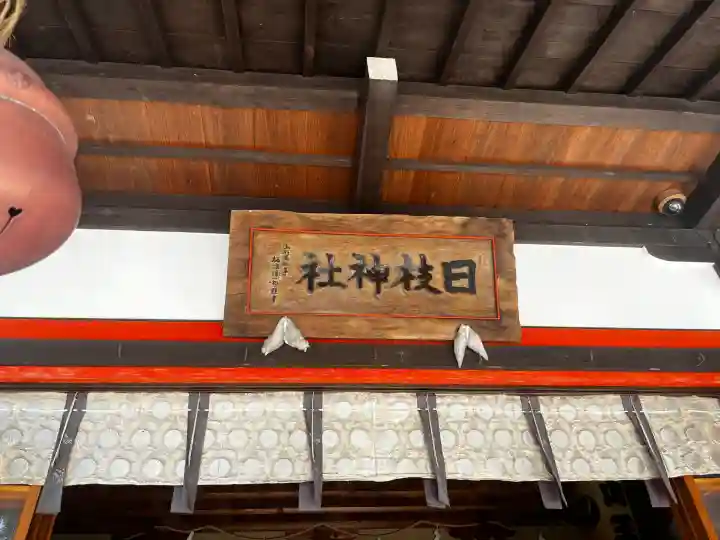

御主祭神 大山咋命。山寺の根本中堂の参道の石段の手前の鳥居からが神社の参道です、「煩悩の数108段」と書かれています。参拝の方はやはり立石寺がメインようで、拝殿前を通過する人が多かったような気がしました 。境内にある雄株の御神木の大イチョウは、慈覚大師御手植えで樹齢約1200年と伝えられています 幹周 9.6m 樹高 30m 暴風で、樹高約30mあった主幹が損傷し樹冠の大半を失いましたが、見る限りではとても元気そうです

御由緒、

860年慈覚大師、山寺一山守護として近江坂本日吉大社より勧請創建 明治3年、政府の神仏分離令により、立石寺とは切り離し山寺村の守護神として日枝神社と社名を改め村社の社格を有することとなったようです

山寺日枝神社に参拝した想い出

参拝当日は晴れ

秋めいた中、寒さを感じる程の風が吹き荒れてました。

芋煮蕎麦を参道で頂きました。

冷えた体に染み入る🥹

山寺の途中にあるとの事で沢山の参拝客がいらっしゃいました。

山王神道の神仏習合の一大拠点だったそう。

どうりで、社殿もしっくりくる造りです。

主祭神は大山咋命(おおやまぐいのみこと)

山の神様だそう。

境内には立派な大銀杏の御神木がありました。

山形市の天然記念物だそう🤗

また、亀の甲石なるものがあり、紙に小銭を包んで、甲羅に見立てた石の上(ポジションにより御利益が変わる)に置くと健康運が叶うそう。

御朱印は直書きで、巫女さんが書かれていました。

流れる様な書体で、中々素敵でした😄

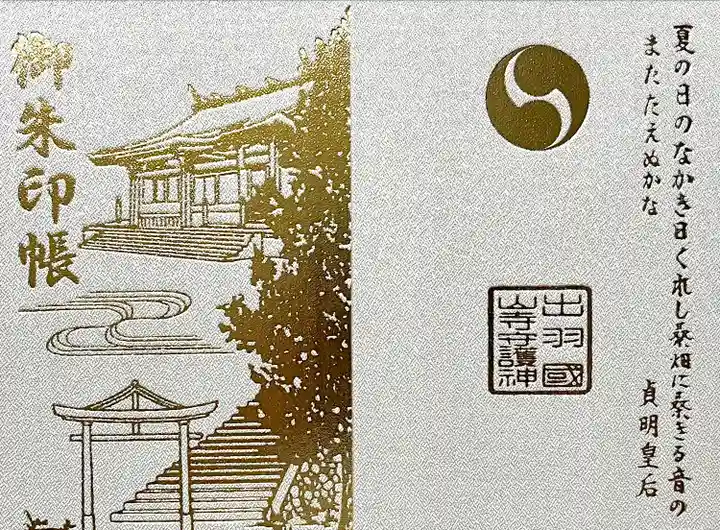

山形県山形市山寺に鎮座する山王日枝神社、宝珠山立石寺、山寺に在る神社で景観も素晴らしい山寺とセットで行くと良いです、山寺 2023.5に参拝致しました、どの様な神社か引用を用いて調べて見ました、日枝神社の創建は貞観2年(860)に慈覚大師が日枝神社(山形市)山寺立石寺を開山した時に鎮守社として天台宗の比叡山延暦寺の守護神である日吉大社(滋賀県大津市)の分霊が勧請されました。当初から神仏混合し社殿内には釈迦如来像(鎌倉時代作、像高約80cm)、薬師如来像(鎌倉時代作、像高約70cm)、阿弥陀如来像(鎌倉時代作、像高約50cm)三尊が安置され山王権現等と呼ばれていましたが明治時代初頭に発令された神仏分離令により仏式が廃され村社に列し大山咋尊が祭神となっています(三尊像は現在宝物館に遷されています)。境内にある「山寺の大イチョウ」は慈覚大師円仁が手植えしたと伝えられる日枝神社の御神木で雄株、根元廻約10m、幹周9.6m、山形市内最大のイチョウとして貴重な事から昭和40年(1965)に山形市指定天然記念物に指定されています。毎年5月17日には例大祭である「山王祭」では社殿に隣接する御神輿殿から3基の御神輿が町内を練り歩き渡御神事が行われます(御神輿殿内部には現在の神輿の他、元応2年:1320年に製作された玉神輿と元和元年:1615年に製作された鳳凰神輿2基が収められています)。又、社殿前面に安置されている亀の甲石に名前の書いた銭を乗せると延命長寿に御利益があると云われています。手水鉢は元禄12年(1699)に宿坊の1つである「預り坊」から奉納されたもので、「預り坊」は10年前に松尾芭蕉と曽良が宿泊で利用した坊でもあり歴史的に貴重なものとされます。

もっと読む山形県のおすすめ2選🎌

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ