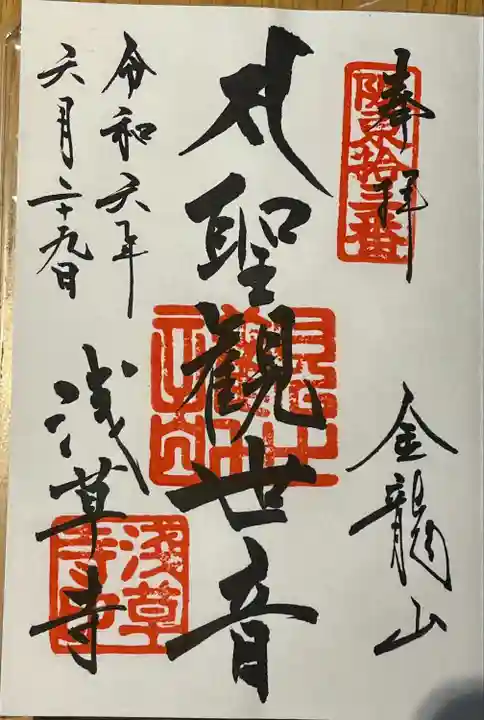

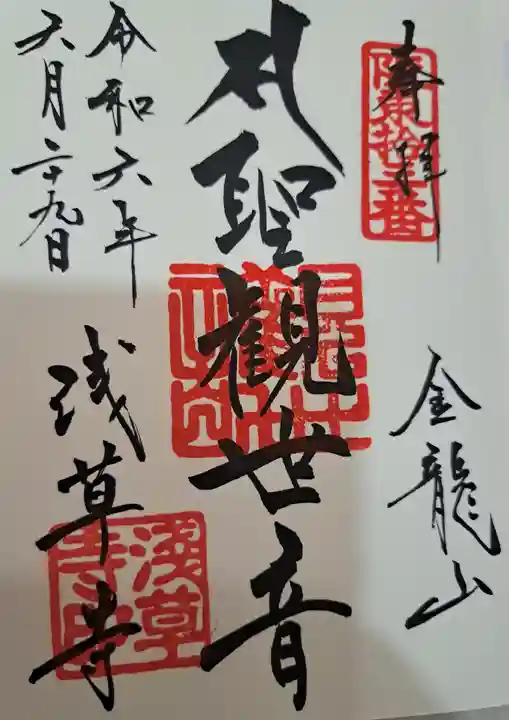

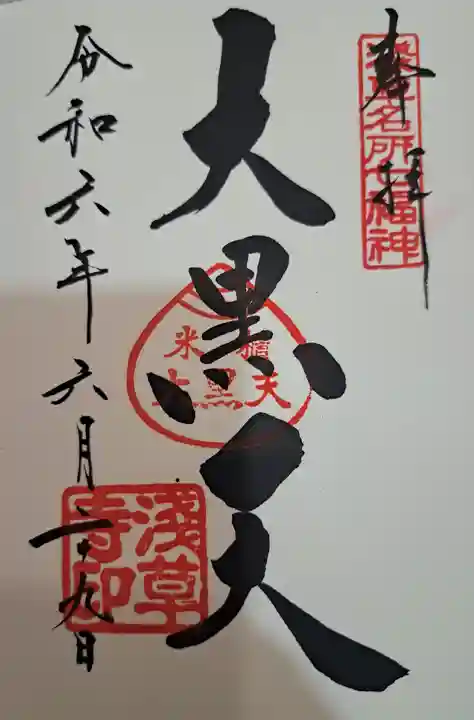

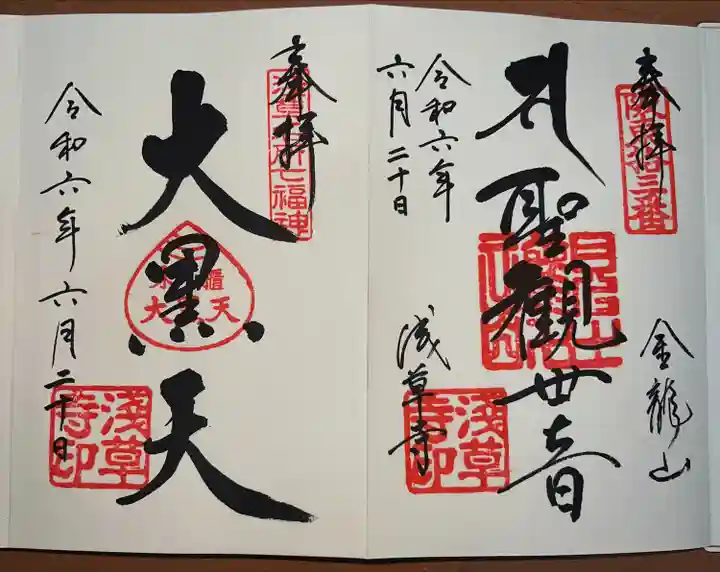

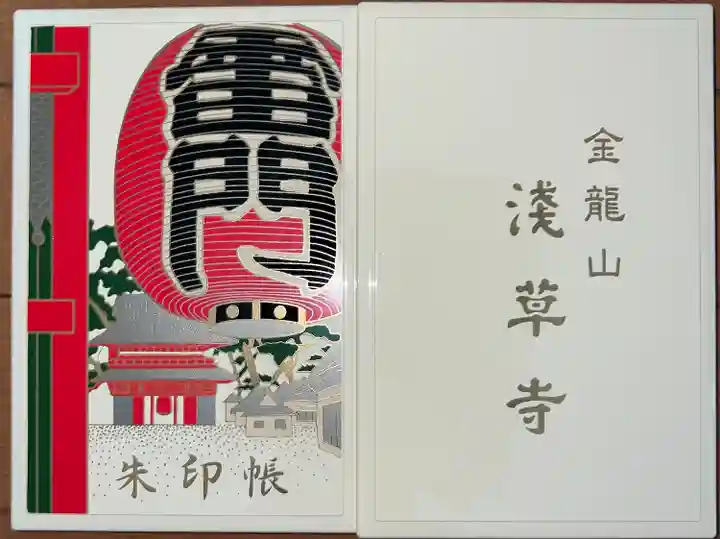

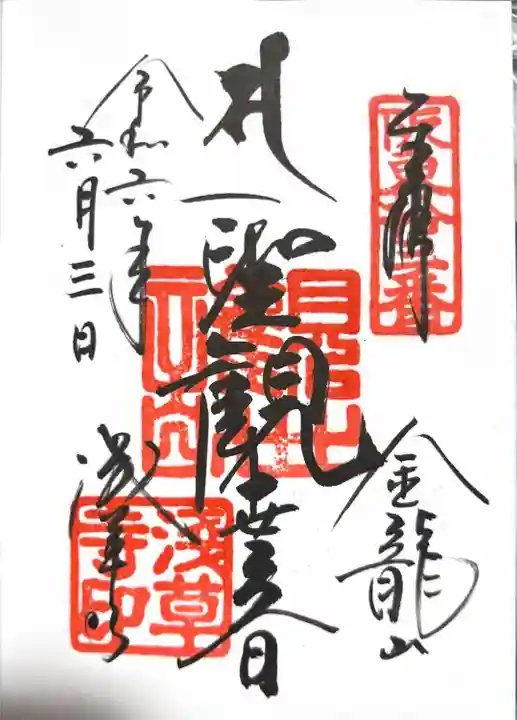

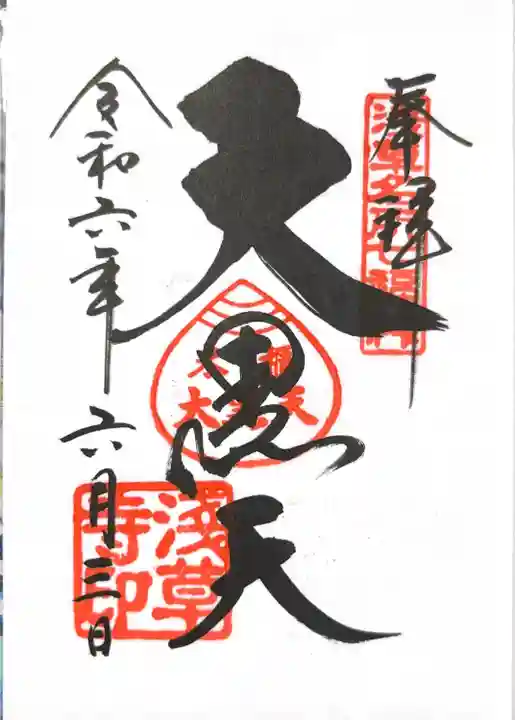

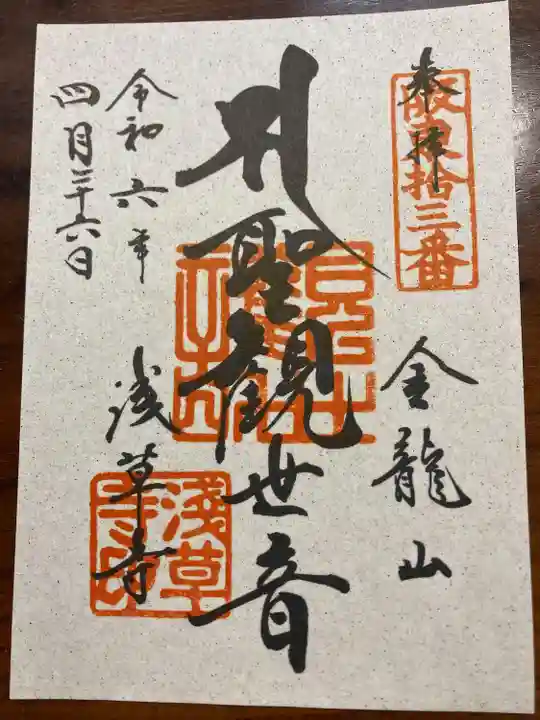

せんそうじ|聖観音宗|金龍山

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方浅草寺のお参りの記録一覧

絞り込み

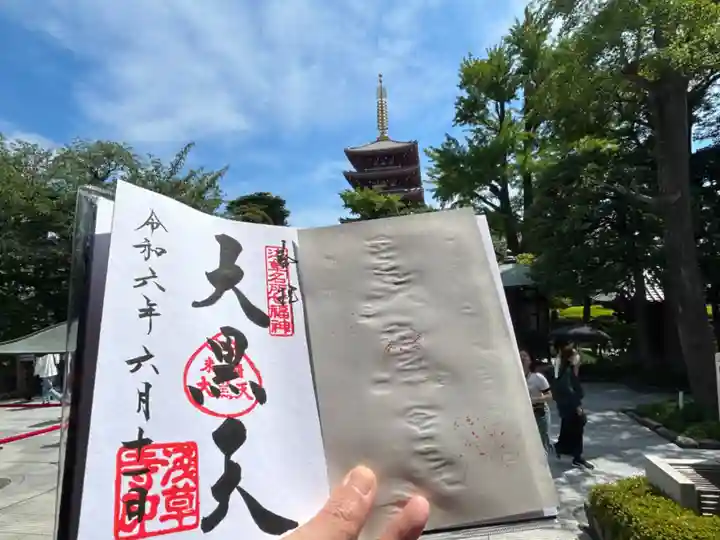

近々、浅草をご案内させていただく下見も兼ねて、

お参りさせていただきました。

今月は少なくとも、3回は浅草へ足を運ぶ予定です。

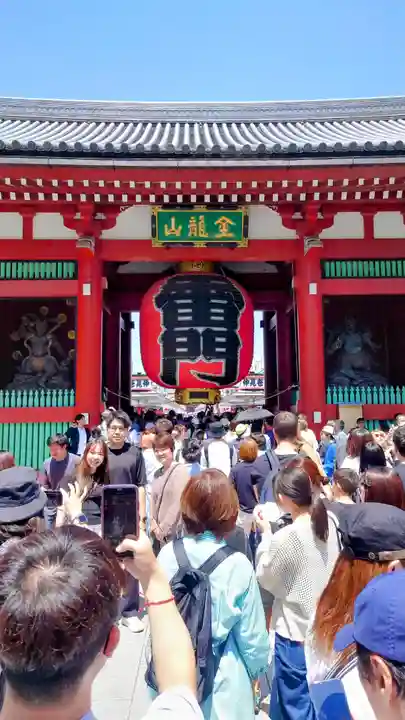

本当に海外の方がたくさんでした。

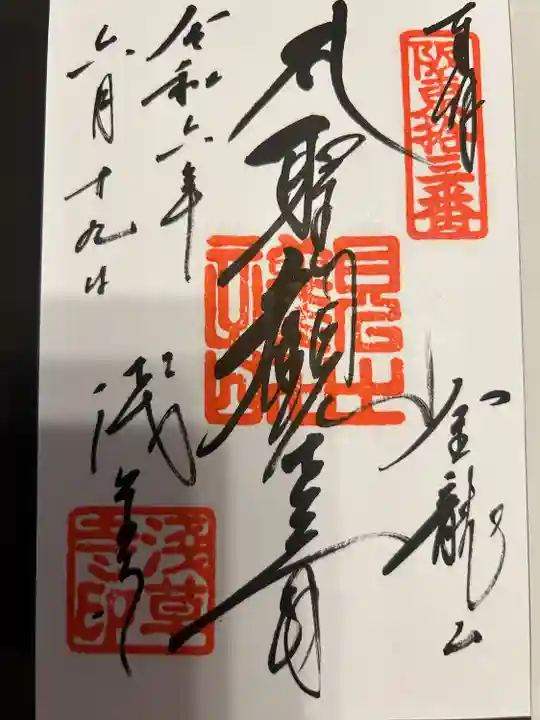

御朱印も9割は海外の方が受けていました。

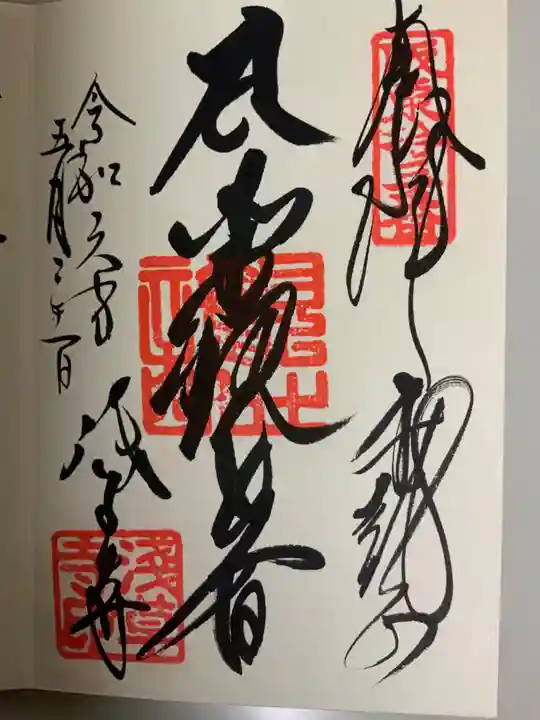

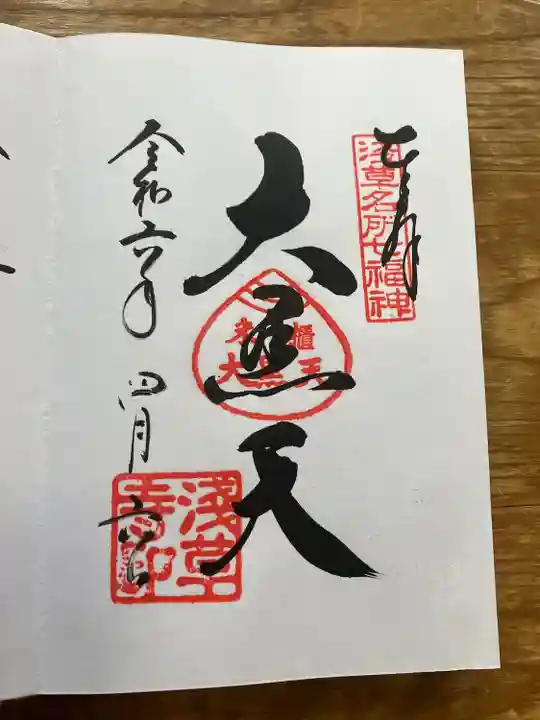

浅草寺境内で400年の歴史を持つ最も古い木造の六角堂。

昨年から六角堂にハマっているので、しっかりお参りしました。

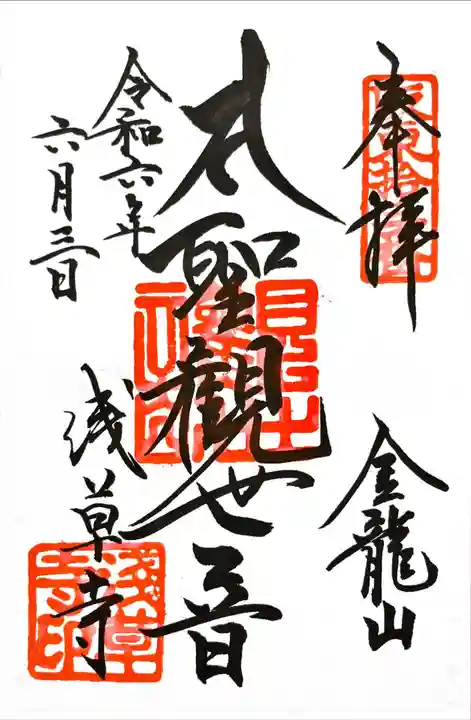

GW後半は、実に30年ぶりに浅草を訪れました。 まずは、都内最古の寺院とされる、金龍山浅草寺をお参り。 快晴の子供の日、そうでなくとも爆込み状態の浅草寺、私もお上りさん参拝者の為同類なのですが、観光客、とくに国外からの旅行者の方々が風評通りに甚だ多く、雷門から仲見世辺りはまさにカオス状態でした。 浅草寺の創建は「浅草寺縁起」等の伝承によると、飛鳥時代に遡ること推古天皇36年(628年)とされ、檜前浜成・竹成(ひのくまのはまなり・たけなり)という兄弟の漁師が宮戸川(現在の隅田川)で網に掛かった聖観世音菩薩像を引き揚げ、その像を土地の知識人であった土師真中知(はじのまなかち)が私邸を寺にして祀ったのが始まりとされています。 その後大化元年(645年)に勝海上人(しょうかい)がこの地を訪れ、僧の夢に現れた聖観世音菩薩のお告げに従い観音堂を建立したうえで、ご本尊を絶対秘仏として厨子(御宮殿)に厳重に奉安しました。 また、天安元年(857年)に延暦寺の僧・円仁(えんにん)~慈覚大師(じかくだいし)が来寺し、秘仏の代わりに人々が拝む為の像としてご本尊の御前立観音像を造ったとのことで、現在はこの御前本尊のみが毎年12月に開帳され、そのお姿を拝むことができるそうです。 さて、さすが日本屈指の観光寺院、人の多さもあり境内を一通り見て廻るのにザックリ4時間程かかりました。 御朱印を戴くにもかなりの時間を要しましたが、無事「聖観世音」の墨書きを拝受致しました。

もっと読む

東京都のおすすめ🎌

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ