みなせじんぐう

水無瀬神宮のお参りの記録一覧

承久の乱で隠岐に流され崩御した後鳥羽上皇の水無瀬離宮殿跡に、1240年水無瀬信成・親成親子が御影堂を建立し菩提を弔ったのが始まり。

1873年承久の乱で土佐に流された土御門天皇と佐渡に流された順徳天皇の神霊も合祀された。

本殿は寛永年間(1624年~1645年)に京都御所の旧内侍所を明正天皇から下賜され移築したものである。

客殿は福島正則の造営で豊臣秀吉の寄進。茶室・燈心席は江戸時代初期の建築。後水尾天皇から下賜された。

客殿と茶室は重文指定されている。

拝殿

幣殿

本殿

客殿・拝殿

客殿

客殿

客殿

客殿

手水舎

神庫

稲荷神社

星阪神社

柿本神社

春日神社

燈心席

燈心席

神門

今日は久しぶりにぽかぽか陽気なので、前から気になっていた「水無瀬神宮」にお参り

しました。阪急京都線「水無瀬」駅から徒歩10分少しのところに鎮座されています。

この地に後鳥羽上皇が離宮を造営されたことからこの神宮の歴史は始まります。

「承久の乱」で鎌倉勢に負けた後鳥羽上皇は隠岐に流され生涯を閉じますが、

その弔いのためにこの地に上皇の御影堂を建てたのがこの神宮の由来であります。

大阪府では唯一の「神宮」です。住宅街の中に静かに佇んでいる姿はとてもシック

な雰囲気でした。後鳥羽上皇は文武両道であらせられたので、「学問・スポーツの

神さま」として地元でも愛されているようです。

また、境内に湧き出る「離宮の水」は全国名水百選で唯一大阪府で選ばれた

名水で、近くの方がお水を汲みに来ていました。このあたりから天王山付近は水

が良く、サントリーのウイスキー蒸留所も近くにあります。帰りのJR島本駅のホーム

チャイムもサントリーのコマーシャルソングが流れていました。

御朱印は社務所でいただいた後、横にある模様紙を自由に張り付けるという

ちょっと面白い趣向のものでした。私のはこんな感じ。

カミさんのはこんな感じ。なかなかにぎやかな仕上がりです。

鳥居横の石標にも「神宮」と記されています。

神宮の由来説明。

門の横には「狂言会」の案内がありました。

御簾は菊のご紋です。

左側の建物が「客殿」です。福島正則公が造営された桃山時代末期の建物だそうで重要文化財です。

離宮の水の案内書。この真下に蛇口があり、名水を汲んでいました。(無料みたいです)

手水場の水も離宮の名水が使われています。手がすっきりした気分。

拝殿。昭和に改築されたもの。

ここには「狛犬」がいませんでした。

菊のご紋です。

午後から雨が降るとの予報だったので、早めに出発してお参りしてきました。

阪急水無瀬駅西出口から向かいました。

初めて降りた駅ですが、なんだか遠くへ来た気分です。梅田から30分ほどなんですがね。

駅からは結構遠く感じました。

曇り空とは言え蒸し暑く、汗が止まりません。

12〜13分ぐらいは歩いたでしょうか。

ナビどおりに行きましたがまた遠回りしたのかも。

とにかく無事に到着、広い境内をキョロキョロ。

夏のお祭りなどでは賑やかになるんだろうな〜という感じがします。

横に大きな拝殿、木の温かみを感じる素敵な雰囲気です。平日ですが参拝の方が10数名ほど。

離宮の名水を汲んでおられる方もいました。

御朱印をいただきましたが、お花や星の形に切られた紙を自分で貼ってデコレーションできるのですね。やってみましたが、自分のセンスの無さを露呈することになりました(T . T)

これもいい思い出です。

『招福の風』風鈴と風車の広場

「招福の風」7月1日(金)~9月9日(金)

に行ってきました🎐

御祭神

第八十二代天皇 後鳥羽天皇

第八十三代天皇 土御門天皇

第八十四代天皇 順徳天皇

手水舎 / 離宮の水(登録文化財)

「全国名水百選」に選ばれています。

アトピー性皮膚炎がよくなったなど体の調子がよくなるとの声は絶えず、多くの方に愛され保存活動も活発に行われているそうです。

この日もたくさんの方がポリタンクを持って汲んでおられました。

自分だけの御朱印を作る所

風鈴のスタンプが置いてあります。

大阪府島本町に鎮座。

旧官幣大社。

【御祭神】後鳥羽天皇 ・土御門天皇 ・順徳天皇

砂利の大きな無料駐車場。

土曜日の朝8:40頃に到着した時の画像です♡

入り口に鳥居と社号票。

木々の茂った短い参道。

桃山時代に創建の神門。

金網が施してある部分に石川五右衛門の手形が残されているという。

手水舎。

環境庁認定の名水百選に選ばれた「離宮の水」が湧き出ています。この名水を汲むために、遠方から訪れる人も絶えないそうです。

境内。

境内の右手に、境内社の小祠が並んでいます。

旦那がデコってくれました(˶ˊᵕˋ˵)

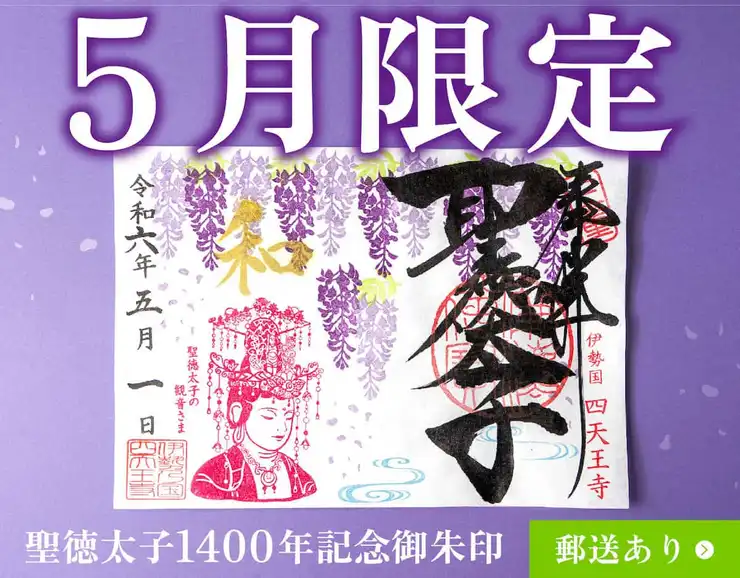

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ

1

0