あいぜんどうしょうまんいん|和宗|荒陵山

愛染堂勝鬘院大阪府 四天王寺前夕陽ケ丘駅

9:00~16:30

| 御朱印 | |||

|---|---|---|---|

| 限定 | - | ||

| 御朱印帳 | |||

| 駐車場 | あり 乗用車 7台 |

大阪三大祭りの一つ「愛染まつり」(残りは天神祭、住吉祭)が有名です。

大阪市内の夏祭りは愛染さんに始まり(6/30、7/1)、住吉さんで終わる(7/31、8/1)というように愛染さんが夏祭りのスタートです。

大阪市天王寺区夕陽丘町にある愛染明王を祀るお寺。西国愛染十七霊場の第一番札所。

聖徳太子縁のお寺でそのためか聖徳太子の顔出し看板や聖徳太子のとび太などが置いてあります。飛鳥時代に境内で薬草を育てそれを病気の人々に与えていたことから日本初の社会福祉施設とも言われています。

金堂(本堂)もとても立派ですがその後ろにある多宝塔は聖徳太子が建てたと言われていて国宝にも指定されていてこちらも見どころです。

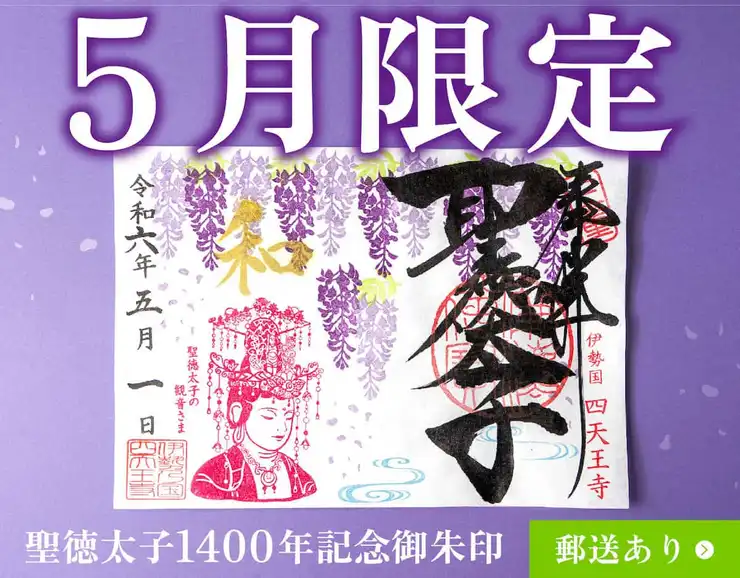

御朱印は愛染明王と聖徳太子の物がありますが私は期間限定の多宝塔浮世絵の聖徳太子の御朱印を頂きました。授与品は他にも好きな人や推しの顔を書く似顔絵絵馬もありますよ。

愛染堂が名前の由来の愛染坂はアニメ映画「ジョゼと虎と魚たち」の聖地になっています。愛染堂は縁結びに御利益のあるお寺なので恋愛映画であるジョゼにぴったりですね。

山門

山門

多宝塔

金堂

聖徳太子のとび太

延命地蔵尊

おみくじ

七福神

自動販売機

身代り地蔵・身代り観音

由緒書

愛染めの霊水

哲学の椅子

聖徳太子の顔出し看板

御守

消毒液

似顔絵絵馬

御朱印帳

愛染坂

【勝鬘院(愛染堂)】

初めての参拝。以前より参拝したいと思っていたお寺さん。大江神社のすぐそばでした。

御朱印は書置きのみ対応してくださっているとのこと。おみくじも勧められ、挑戦しました。

関西で活躍されている芸能人が訪れていたり祭りに参加していたりするのは昔から知っていたのですが、全国区のドラマに出る方々も参拝されているとの記事がポスターと並んでいて、地元以外にも有名な事に驚きました。

パワースポット話(私、本人が驚いています)

腰痛封じの石という記事を見て、石に座ってみました。十数年前、四天王寺の舞楽鑑賞時に多くの人々が押し寄せ押し合いの混乱場所に巻き込まれ突き飛ばされた時に痛めた腰。病院や接骨院に通院しても今も消えない痛みがあったけれど、そういえば座った後からは痛みません。そのうち痛み戻るかも知れないけれど、一時的にでも痛みが取れているのは感動ものです。

書置き

須磨寺の御朱印帳に拝受

ポスター

ポスター

ポスター

腰痛封じの石

腰痛封じの石の背にそびえ立つ木

天王寺周辺の案内パンフレットも頂きました♪

おみくじ

| 名称 | 愛染堂勝鬘院 |

|---|---|

| 読み方 | あいぜんどうしょうまんいん |

| 通称 | 愛染さん |

| 参拝時間 | 9:00~16:30 |

| 御朱印 | あり |

| 限定御朱印 | なし |

| 御朱印帳 | あり |

| 電話番号 | 06-6771-7381 お問い合わせの際は「ホトカミを見た」とお伝えいただければ幸いです。 |

| ホームページ | http://www.aizendo.com |

| おみくじ | あり |

| お守り | あり |

| 絵馬 | あり |

| SNS |

| 西国愛染十七霊場 第1番 | 御詠歌: 愛敬を 授けて衆生を 救はんと 誓や深し 愛染明王 |

|---|---|

| 聖徳太子霊跡 第29番 | 御本尊:愛染明王 |

| ご本尊 | 愛染明王 大日大勝金剛尊 十一面観音 勝鬘夫人 |

|---|---|

| 山号 | 荒陵山 |

| 宗旨・宗派 | 和宗 |

| 創建時代 | 推古天皇元年(593年) |

| 開山・開基 | 聖徳太子 |

| 文化財 | 多宝塔(重要文化財)

|

| ご由緒 | 日本最初の社会福祉施設、施薬院(せやくいん)として建立 |

| 体験 | 祈祷重要文化財祭り札所・七福神巡り |

| Youtube | |

| 概要 | 勝鬘院(しょうまんいん)は、大阪市天王寺区にある和宗の寺院。山号は荒陵山。本尊は愛染明王。愛染堂とも呼ばれる。四天王寺別院。西国愛染十七霊場第1番札所。真言密教勝鬘流根本道場。多宝塔は大阪市内最古の木造建造物である。 |

|---|---|

| 歴史 | 歴史[編集] 寺伝によれば、この寺は聖徳太子が開いた四天王寺にある敬田院、施薬院、療病院、悲田院のうちの施薬院に始まると伝えられる。この施薬院の本堂に勝鬘夫人の像が祀られており、また聖徳太子が勝鬘経を講ぜられていたことから施薬院は勝鬘院とも呼ばれるようになっていった。 平安時代以降は金堂の本尊として愛染明王が祀られるようになると、勝鬘院は愛染堂とも呼ばれるようになった。 鎌倉時代には鎌倉幕府5代執権北条時頼から寺領を寄進されたという。13世紀末には忍性によって真言院が創建されている。 元亀元年(1570年)から天正8年(1580年)まで戦われた織田信長と大坂本願寺による石山合戦によって伽...Wikipediaで続きを読む |

| 引用元情報 | 「勝鬘院」『ウィキペディア日本語版』。 この版のURL:https://ja.wikipedia.org/w/index.php?%E5%8B%9D%E9%AC%98%E9%99%A2&oldid=89004550 |

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ

20

0