やくしじ|法相宗

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方薬師寺のお参りの記録一覧

絞り込み

「薬師寺」

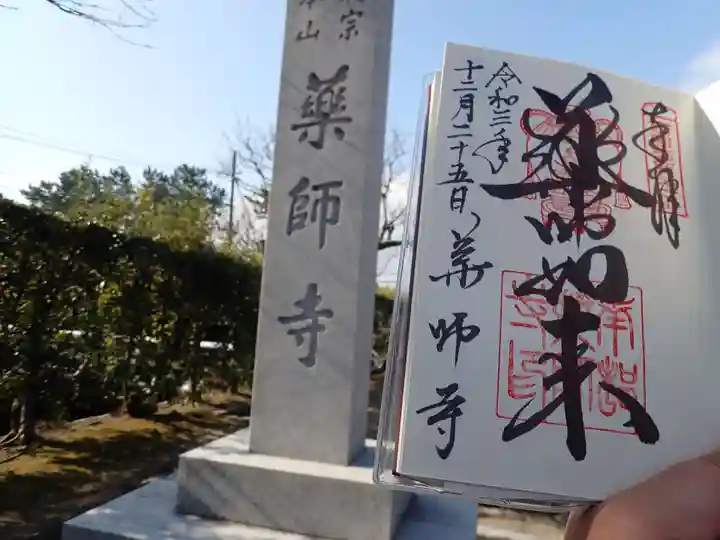

娘が学校で勉強したということもあって

御朱印帳買っていざ薬師寺へ✨

御朱印帳持ってる小学生とか渋いやーん(σ`∀´)σウェーイ

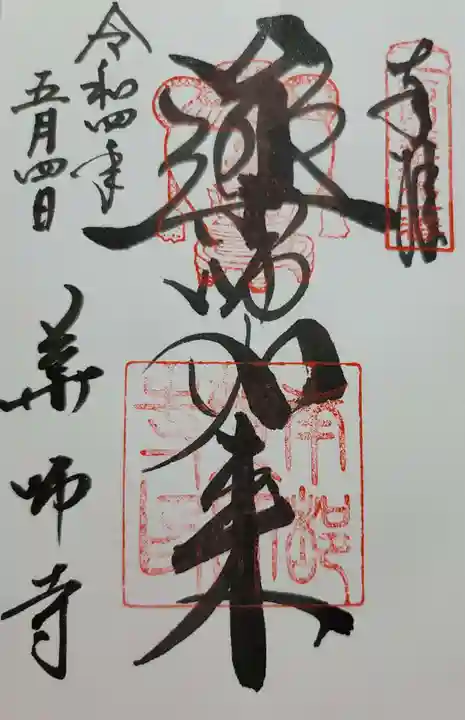

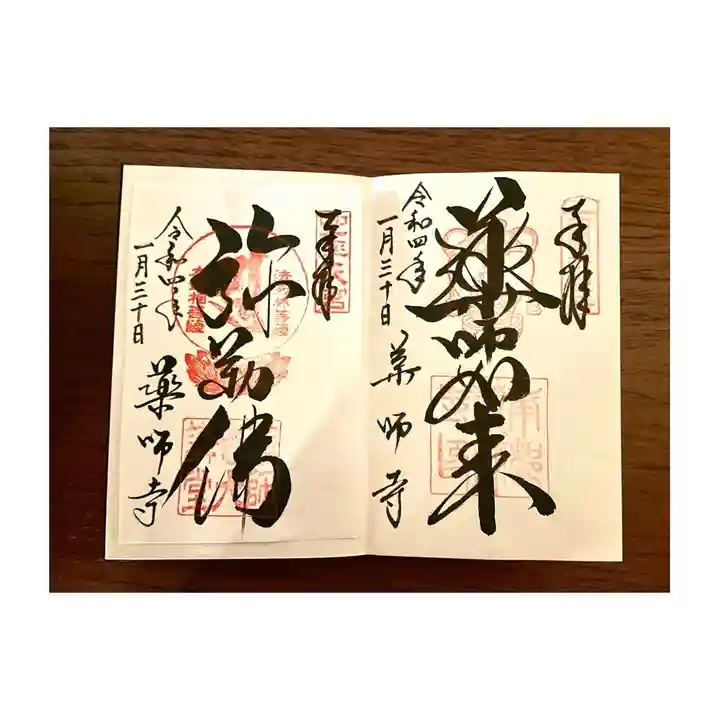

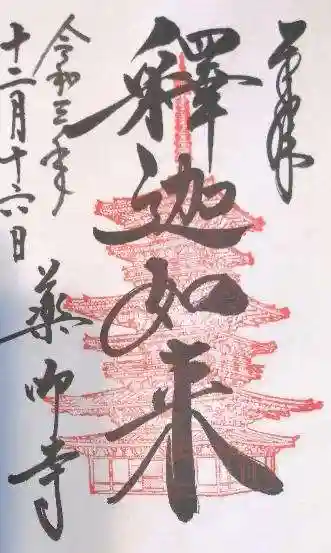

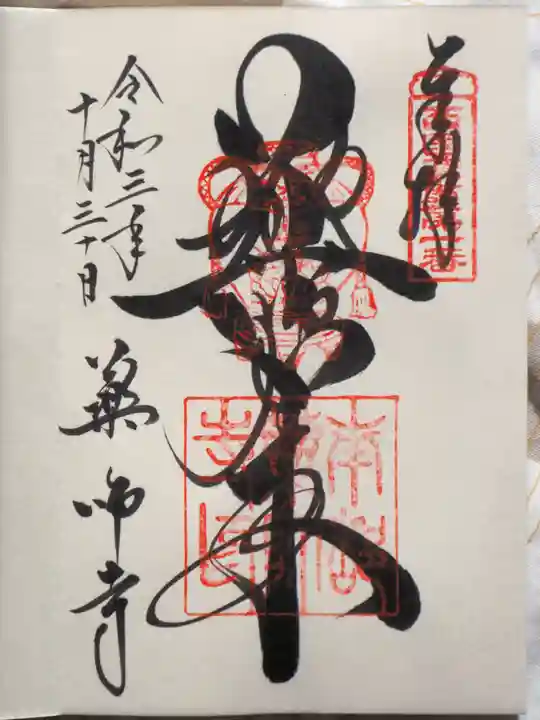

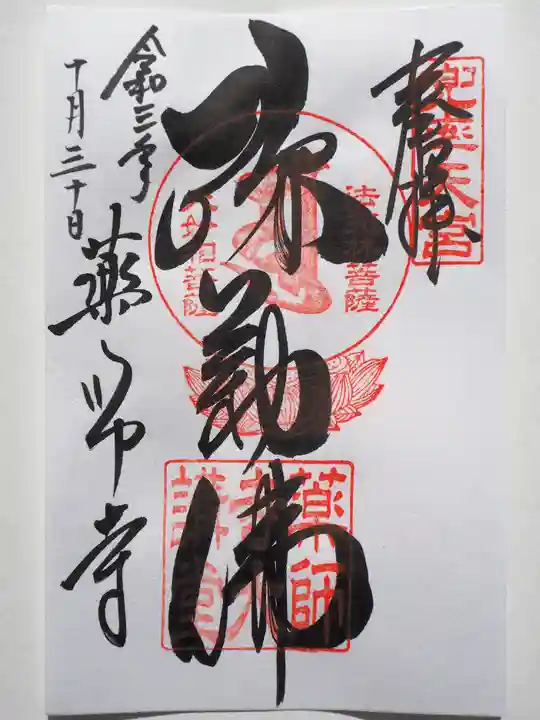

私は薬師如来様と弥勒仏様

娘は薬師如来様と聖観世音様

何回か来てるのに、こんなんやったけな?工事してたからかな?

新鮮な気持ちで参拝させてもらいました✨

中門の仁天王像

しっかり踏まれている鬼?は痛そうでした😂

唐招提寺にも行きたかったけど時間切れで、次の🎒早く帰ってくる日にまた来よう✨と娘✨

シメシメ

飽きないうちに色んなところに付き合ってもらおう٩(ˊᗜˋ*)و

📸iPhone12pro

LUMIX GM

iPhoneが優秀過ぎて、結局iPhone🤣

奈良の寺院巡りの2寺目はこれまた言わずと知れた薬師寺です。法相宗大本山、本尊は国宝・薬師如来。

今年の正月の1月2日に参拝しておりますが、再度訪れました。

今年2021年3月1日~来年2022年1月16日に、東塔初層特別開扉と水煙特別公開(西塔初層特別開扉、食堂特別公開、玄奘三蔵院伽藍特別公開はいつも公開しているハズ)だったので、「特別」というキーワードに弱い私は今回参拝する事にしました。

境内南側の駐車場の乗用車用はガラガラで10台ほど。一方の観光バス用もバスが10台位停めてありました。中学/高校の修学旅行生が列をなしていました。

南受付で拝観料を支払って(近鉄西ノ京駅からは北受付が近い)中門をくぐって伽藍に。先ずは金堂(1976年再建)で国宝本尊の薬師三尊に手を合わせます。何度観ても魅力的。特に日光、月光菩薩の腰の捻りにはうっとり。

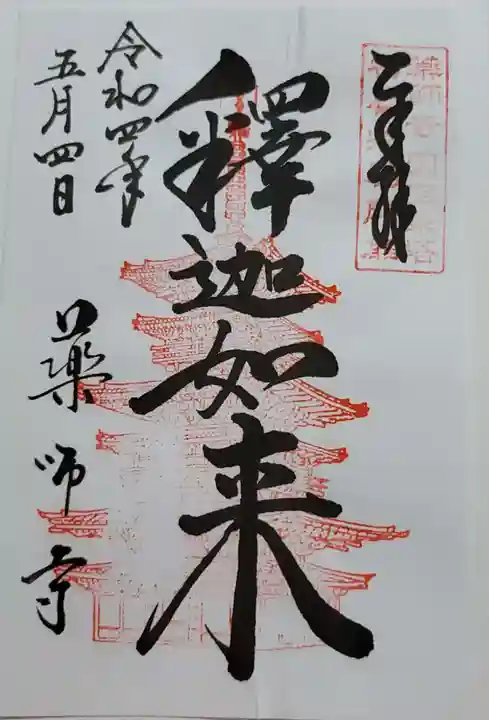

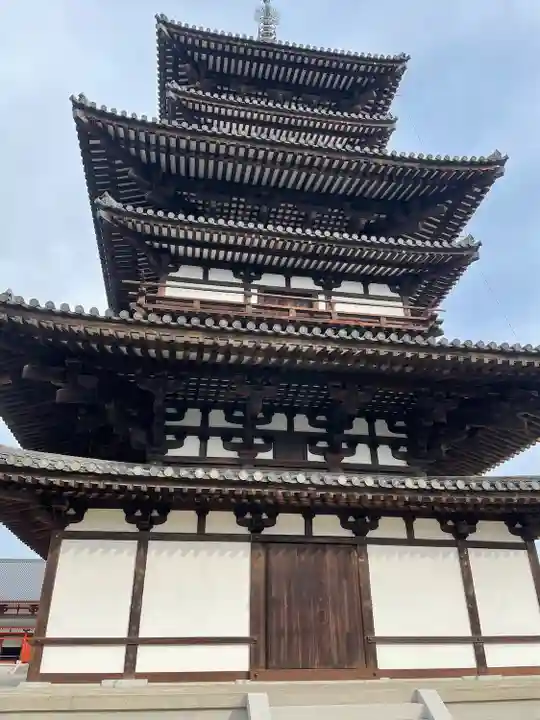

次に西塔(1981年再建)の初層を観て、いよいよ国宝の東塔の初層へ。塔内には入れませんので基壇から。どんな仏像が観れるかなと思っていたら心柱と天井画(鏡で反射させて観る)でした。御朱印に釈迦如来と書いてあるから、釈迦像が祀られていると思っていましたので残念。

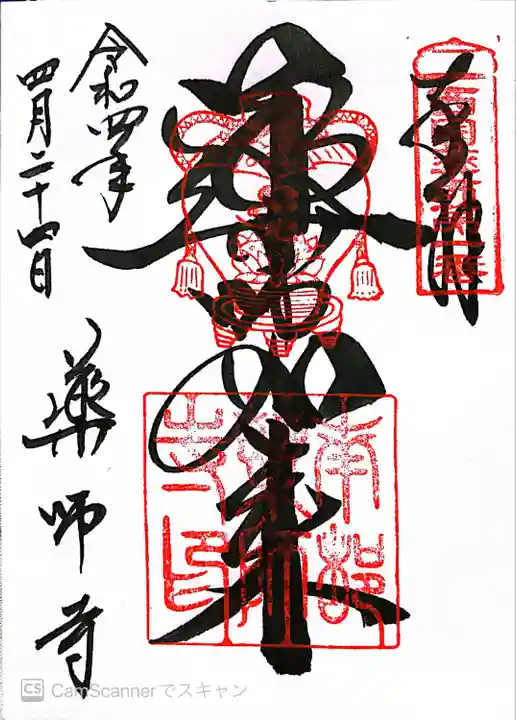

大講堂(2003年再建)で弥勒三尊(重文指定)を観てから裏側へ行くと国宝の仏足石と国宝の仏足跡歌碑があります。食堂(2017年再建)で阿弥陀三尊浄土図(田渕俊夫画伯筆)を観てから隣の西僧房へ。東塔のてっぺんにあった水煙が展示されていました。(現在の東塔の水煙は平成作)よくぞ1300年もの間破損しなかったものです。

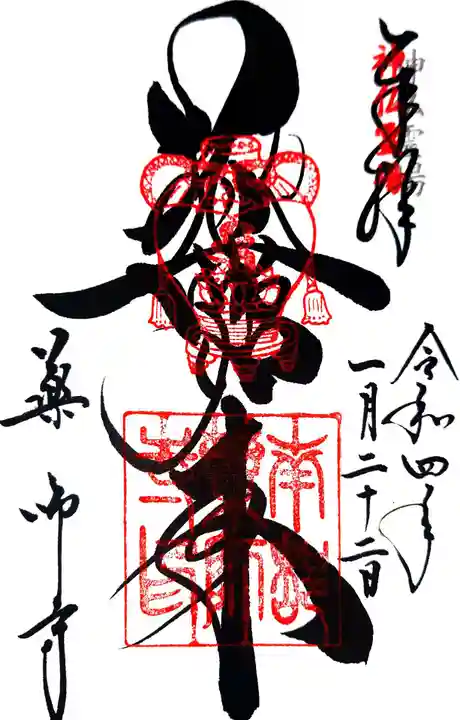

東僧房で御朱印を頂いてから白鳳伽藍を出て、玄奘三蔵院伽藍(1991年建立)へ行って大唐西域壁画(平山郁夫画伯筆)を観ました。

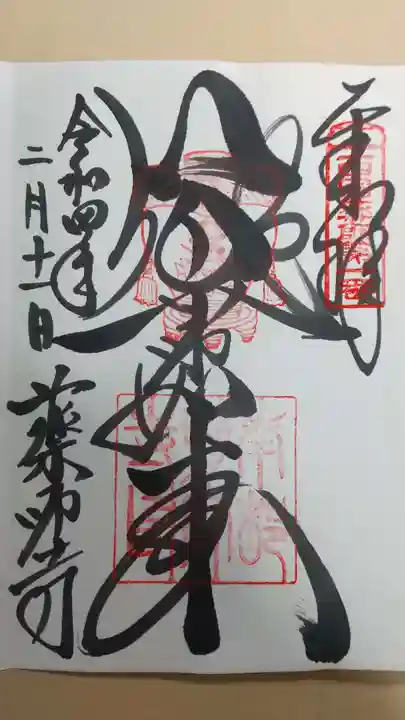

また戻ってきて最後に東院堂。こちらには国宝の聖観音菩薩が祀られており、いつでも観れます。四方には重文指定の四天王像ですが、現在持国天と増長天は修理中のため、広目天と多聞天のみです。(2023年3月迄修理予定)

まあそれにしても、とても広くて、平坦で玉砂利が敷いてあって、周りにしか木々が無い境内(伽藍)は独特ですね。

もっと読む

法相宗大本山薬師寺。天武天皇が鵜野讃良の病気平癒を願って創建。途中、天武天皇が崩御され天皇となった持統天皇の時代に完成。ほとんどが消失したが、高田好胤和尚がお写経を納めて寄付を募るという方法で金堂を再建された。(寄付は断ったそうです。)創建当時から残存している東塔は国宝です。夜間特別拝観、初層拝観に行ってきました。薬師寺のお坊さんのお話しはとても面白くわかりやすかったです。

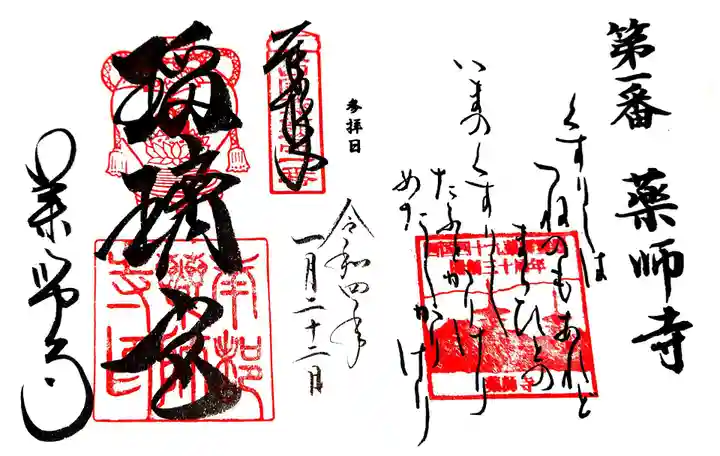

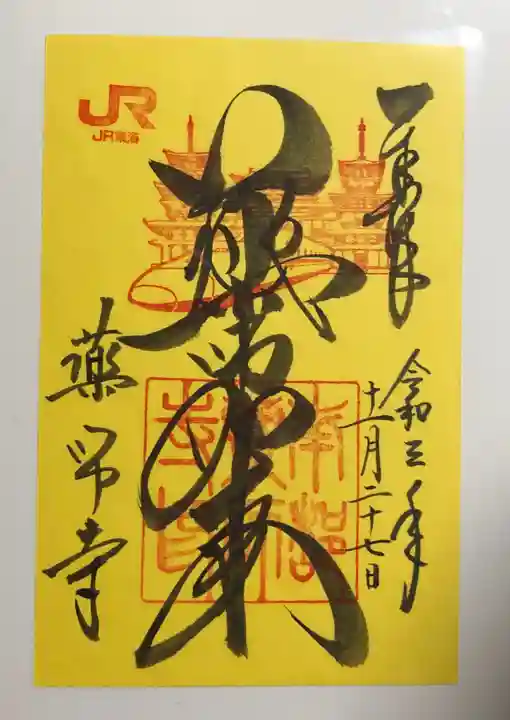

JR東海コラボ、ドクターイエローの御朱印。奈良って新幹線通ってる?新幹線のお医者さんことドクターイエローとほとけ界のお医者さん薬師如来のコラボですって😊

東塔。お釈迦様の一生のレリーフが展示されてます。ひとつひとつ説明頂きました。

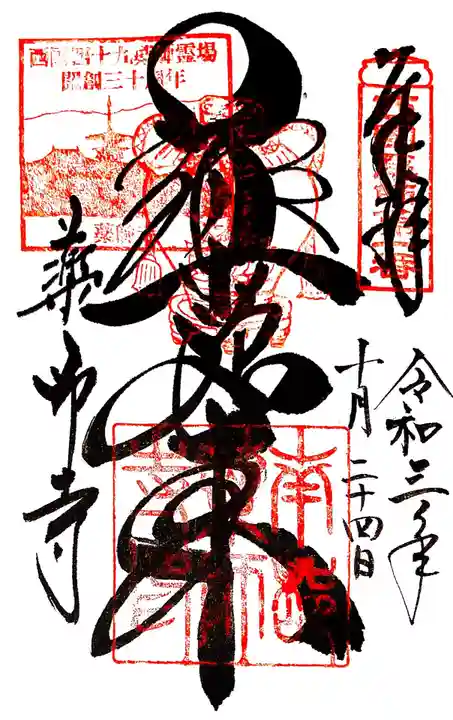

(東海四十九薬師特別客番)

(西国四十九薬師1番)

(神仏霊場巡拝の道 奈良12番)

(大和北部八十八ケ所49番)

(南都七大寺)

(世界遺産 古都奈良)

東西の塔がとても素晴らしい、奈良と言えば、で必ずあがるお寺ですね。

680年、天武天皇の発願により、飛鳥の藤原京の地に造営が開始され、平城遷都後の8世紀初めに現在地の西ノ京に移転したものです。ただし、飛鳥の薬師寺(本薬師寺)の伽藍も10世紀頃までは引き続き存続していたと見られます。

法相宗の日本への伝来は飛鳥時代にさかのぼります。653年に入唐した遣唐僧 の玄奘三蔵に師事した道昭により伝来しました。

日本では多くの僧侶が法相宗を学び、特に奈良・平安・鎌倉時代には隆盛を極め、著名な僧侶を輩出しました。

薬師寺では法相宗に加えて華厳宗と真言宗がよく学ばれました。まさしく仏教の専門大学の様相です。

閉門前の僅かな時間のお参りでしたが、伽藍の素晴らしさに、目を見張りました。

また、夕暮れに包まれていく五重塔がなんとも言えない趣でした。

藤原京からかなりの寺院が新しい都・平城京に移った大寺は、大官大寺は大安寺、法興寺は元興寺、厩坂寺は興福寺と、いづれもその名称を変えています。

薬師寺だけは、平城京に移ってもその名称を変えていません。

薬師寺は680(天武九)年に皇后ウノノサラノヒメミコ(後の持統天皇)の病気平癒のために天武天皇が建立を発願。

持統の病気は平癒したが、天武天皇は寺の完成を見る事無く686(朱鳥元)年に崩御。

そこで持統天皇が天武天皇の遺志を引き継いで薬師寺造営事業を継続。

688(持統二)年に法会を盛大に行われた。

寺院の創建の目的には、色々ある思われますが、薬師寺はその名のごとく薬師如来の力により病気に打ち勝つことを目的に建立。

遷都にあたっても寺名を変えなかったのは、創建の根本の理由が明確であったからであろうと想われます。

平安時代の973(天禄四)年の火災で金堂と東西両塔を残し焼失、その後も堂舎の再建と地震や火災による被災を繰り返す。

1528(享禄元)年に筒井順興の争乱により罹災、ほとんどの堂塔が灰燼に帰す。

その後は1600(慶長五)年に仮金堂、1852(嘉永五)年に小規模な講堂を再建、西塔は再建されず。

1967(昭和42)年、新しく住職となった高田好胤は金堂の復興を発願資金集めに着手。

新金堂が1976年に完成の後も、西塔・中門・回廊南・大講堂・北回廊・食堂と復興事業は継続されています。

現在の薬師寺の姿は多くの人々の支援によって実現したもの、1200年を超える時代をくぐり抜けてきた東塔と1981年に落成した西塔は、薬師寺の歴史そのもの、僧侶の努力と皆々の支援の大切さを感じます。

両塔の遠景

観光ポスター等でよく見る、大池よりバックに若草山の遠景。

薬師寺八幡宮 (休ヶ岡八幡宮)

薬師寺の鎮守として、別当栄紹が宇佐から勧請したと伝わります。

宇佐八幡神が東大寺に勧請される際、ここで休んだとしてこの名が残ります。

本殿には木造で国宝の三神像を祀っていたが、現在は奈良国立博物館に寄託。

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ