こくほう だいほうじ|天台宗|一乗山

国宝 大法寺公式長野県 別所温泉駅

9時~17時(4月~10月) 9時~16時(11月~3月)

御朱印の郵送対応

ウェブサイト ー各種決済が可能ー

現金書留 ーお手元に写経がある場合ー

すでに写経をされている方は、現金書留にて代金とともに大法寺に郵送することもできます。

| 檀家以外の参拝 | 歓迎 | ||

|---|---|---|---|

| 御朱印 | 【通常御朱印】

また、大法寺にて写経を納経された方のために、納経者向けの御朱印をご用意しております。大法寺でも写経体験ができます。 | ||

| 限定 | |||

| 御朱印帳にお書き入れ | ■お書き入れ

■書き置きのみ

| ||

| 郵送対応 | ■申し込みページURL:

■お支払い方法:

■現金書留、納経を希望される方:

| ||

| 御朱印帳 | |||

| 駐車場 | 駐車場:普通車19台・大型車4台 |

仏教には長く人の心を分析してきた歴史があり、現代社会においても人々の悩み救うたくさんの知恵があります。

またお寺には、美しい文化や伝統が残っております。もっともっと心豊かな生き方を探しに、気軽にお寺に遊びに来ていただければと思います。

国宝三重塔、通称『見返りの塔』があると知り...

国宝と聞くと見たくなります💦

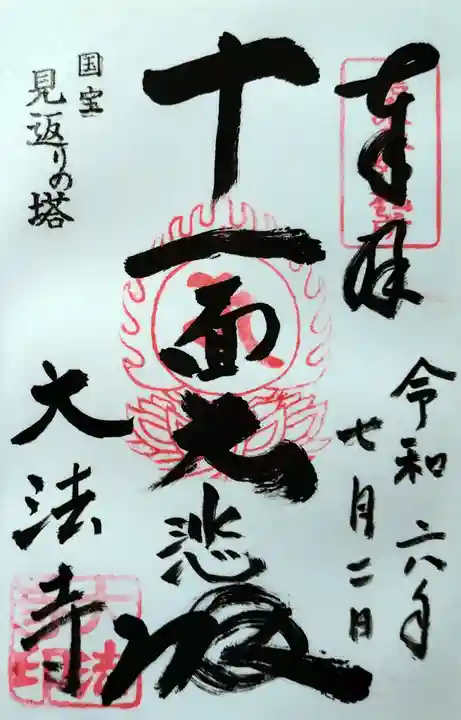

御朱印はたくさんありますが、直書きは十一面大悲殿(十一面観音菩薩)のみ

それを頂きました

開運大悲閣(観音堂)

白衣観音菩薩越しの三重塔

【信濃國 古刹巡り】

大法寺(だいほうじ)は、長野県小県郡青木村にある天台宗の寺院。山号は一乗山。本尊は釈迦如来。三重塔は国宝、木造十一面観音及び脇侍普賢菩薩立像、厨子及び須弥壇が国指定の重要文化財。

寺伝によると、飛鳥時代の大宝年間(701年~704年)に、藤原鎌足の子・定恵によって創建されている(時代矛盾あり)。その後、大同年間(801年~810年)に坂上田村麻呂の祈願により、当時の天台宗座主・義真によって再興された。平安時代には周辺の牧場関係者の崇敬を受け、鎌倉時代には周辺の地頭、特に浦野氏、北条氏の崇敬を集めた。江戸時代には、戸隠の勧修院の末寺となって、天台修験による山岳仏教の寺院として繁栄した。

当寺は、上田電鉄別所線・別所温泉駅の北北西3kmあまり、道のり5kmの山の南斜面にある。山の下まで数百mの坂の細道が伸びているのは旧参道かな。境内入口から細い階段を登るとすぐ有料拝観エリアになるが、建物としては三重塔と観音堂のみ。国宝の三重塔はさすがの見応えで、周りの庭園も綺麗にされており、これだけでも満足度は大きい。観音堂内の国重文の須弥壇などには解説もたくさんあって、こちらもじっくり楽しめる。トータルで満足度が非常に高い。

今回は、三重塔が国宝であることから参拝することに。参拝時は休日の午後で、自分たち以外にも数組参拝者が訪れていた。

境内南端入口全景。細い道を登ってきた突き当りにある。

階段右側の<手水盤>。浮かべた青いモミジがきれい。

階段を登り切ったところからの眺め。

すぐ右側が<拝観案内所>。御朱印はこちら。

参道の突き当りにある<観音堂>。本尊の木造十一面観音立像および脇侍の普賢菩薩立像はともにカツラ材の一木造で平安時代10世紀の作。ともに国指定の重要文化財。

<観音堂>正面。扁額には「開運大悲閣」とある。(o^―^o)

<観音堂>内部。厨子は禅宗様で室町時代の作。須弥壇は鎌倉時代の作。厨子、須弥壇ともに国指定の重要文化財。

厨子の上部に、日本最古の木製の鯱(しゃちほこ)があるというので覗き込んで見るが、なかなかよく見えない...(^_^;)

少し離れたところから<観音堂>全景。屋根は茅葺屋根風銅板葺かな。

境内のいろんな場所に石仏が佇んでいる。

観音堂の左手に進むと、いよいよ<国宝・三重塔>が現れる。

鎌倉時代崩壊の年、1333年に建立された和様の三重塔。

二重、三重に比して初重が大きいのが特徴。二重、三重で組物を三手先という最も正規な組み方をしているのに対し、初重は簡便な二手先にしたためその分平面が大きくなっているとのこと。この手法は他では奈良の興福寺三重塔でしか見られない珍しいものとのこと。

初重の下に掛かる扁額。「照庭」と書いてあるのかな?

ずいぶん装飾(彫刻)が少ないかなと思っていたら、実はこれがこの三重塔の特徴のようで、建立当時は中央では装飾を加えず、地方ほど崩れが見られ、当三重塔が中央の工匠が造営した証左であるとのこと。なるほど。。。

三重塔から見た、南側の景色。見えるのは上田市西部の市街地かな。

<三重塔>全景。高さは18.5m。別名は「見返りの塔」。

三重塔の近くにある石碑。

帰途に就き、階段を下る時もついつい写真を撮ってしまう。なかなかフォトジェニック。(o^―^o)

拝観案内所脇の石仏群。

境内を出たところ、公道脇にもたくさんの石仏が並んでいる。

境内入口のすぐ南側、公道の反対側に<寺務所>がある。

最後に、三重塔と観音堂を画角に収めてみる。見応え十分のいいお寺。(^▽^)/

「見返りの塔」で有名な国宝三重塔

大法寺は今から約1300年前の奈良時代に建てられた長い歴史のあるお寺です。長野県の奥地にありながら、お寺が建てられた当時から奈良や京都との交流がありました。

そのため「見返りの塔」の名で親しまれている国宝三重塔や国内最初期のしゃちほこ、「真田幸村愛用の茶釜」など、貴重な文化財が多く残っています。

奈良時代に建てられた長い歴史のあるお寺

大法寺は、今から1300年前の奈良時代に、大化の改新で有名な中臣鎌足(藤原鎌足)の長男・定恵によって建てられた、とても長い歴史のあるお寺です。

大法寺の近くを通る東山道という古い街道の駅寺として建てられました。

それから約100年後、坂上田村麻呂の祈願をきっかけに、当時の天台宗のトップが再び大法寺を盛り上げました。

室町時代から江戸時代までは、戸隠山観修院の末寺となっていました。

| 住所 | 長野県小県郡青木村当郷2052 |

|---|---|

| 行き方 | 【自動車】上信越自動車道「上田菅平IC」より車で30分。

【公 共】北陸新幹線「上田駅」より千曲バス青木線「当郷バス停」下車。 【温 泉】田沢・沓掛温泉5分。別所温泉15分。鹿教湯温泉30分。 |

| 名称 | 国宝 大法寺 |

|---|---|

| 読み方 | こくほう だいほうじ |

| 通称 | 見返りの塔 |

| 参拝時間 | 9時~17時(4月~10月) 9時~16時(11月~3月) |

| 参拝にかかる時間 | 30分 |

| 参拝料 | 大人 300円 小中学生 100円 特別拝観 700円 ※ 各種団体割引あり |

| トイレ | 第一駐車場、美術館裏駐車場にそれぞれあり |

| 御朱印 | あり 【通常御朱印】

また、大法寺にて写経を納経された方のために、納経者向けの御朱印をご用意しております。大法寺でも写経体験ができます。 |

| 限定御朱印 | あり |

| 御朱印帳に直書き | あり ■お書き入れ

■書き置きのみ

|

| 御朱印の郵送対応 | あり ■申し込みページURL:

■お支払い方法:

■現金書留、納経を希望される方:

|

| 御朱印帳 | あり |

| 電話番号 | 0268-49-2256 お問い合わせの際は「ホトカミを見た」とお伝えいただければ幸いです。 |

| メールアドレス | office@daihoujitemple.com |

| ホームページ | https://www.daihoujitemple.com/ |

| お守り | あり |

| 絵馬 | あり |

| SNS |

| ご本尊 | 【本尊】 釈迦如来 【国宝三重塔】 大日如来 【観音堂】 十一面観音、普賢菩薩、文殊菩薩、 【他】 薬師如来、三十三観音、元三大師 |

|---|---|

| 山号 | 一乗山 |

| 院号 | 観音院 |

| 宗旨・宗派 | 天台宗 |

| 創建時代 | 大宝年間(701-704年) |

| 開山・開基 | 藤原定恵(中臣鎌足の息子) |

| 文化財 | 三重塔(国宝) 日本最古の鯱・厨子及び須弥壇(重要文化財) 十一面観音菩薩(重要文化財) 普賢菩薩(重要文化財) 銅製鰐(県宝) |

| ご由緒 | 大法寺が近くに存在した東山道の浦野駅に関係する寺として創建された信州でも有数の古刹であります。

|

| 体験 | 写経・写仏祈祷おみくじお祓い絵馬仏像食事・カフェ御朱印博物館お守り国宝重要文化財武将・サムライ花の名所札所・七福神巡り伝説 |

| 供養 | 一般墓永代供養墓樹木葬葬儀 |

| 感染症対策内容 | 受付、観音堂前には消毒用のアルコールをご準備しております。 |

| 概要 | 大法寺(だいほうじ)は、長野県小県郡青木村にある天台宗の寺院。山号は一乗山。開基(創立者)は藤原鎌足の子・定恵と伝える。本尊は釈迦如来。国宝の三重塔があることで知られる。 |

|---|---|

| 歴史 | 歴史[編集] 寺伝である一乗山観院霊宝記によると、大法寺は奈良時代の大宝年間(701〜704)に藤原鎌足の子である定恵によって創立されたとされる。その後、平安時代の大同年間(801〜810)に坂上田村麻呂の祈願により、義真(天台宗座主)によって再興された。 大宝年間と定恵が生きたとされる間(諸説あり)は一致しない。歴史資料や地理的事実からは、大法寺が近くに存在した東山道の浦野駅に関係する寺として創建されたと考えるのが妥当とされており、いずれにしても奈良時代に創建された信州でも有数の古刹である。 平安時代に周辺地域が牧場として栄えたことから、大法寺は牧場関係者による崇敬を受けた。重要文化財...Wikipediaで続きを読む |

| アクセス | 交通アクセス[編集] 北陸新幹線・しなの鉄道上田駅お城口1番のりばから千曲バス青木線「当郷」停留所下車(バス所要時間約30分)。停留所より徒歩約15分。 |

| 引用元情報 | 「大法寺」『ウィキペディア日本語版』。 この版のURL:https://ja.wikipedia.org/w/index.php?%E5%A4%A7%E6%B3%95%E5%AF%BA&oldid=100206773 |

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ

7

2