かんちいん|東寺真言宗

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方観智院(東寺子院)のお参りの記録一覧(2ページ目)

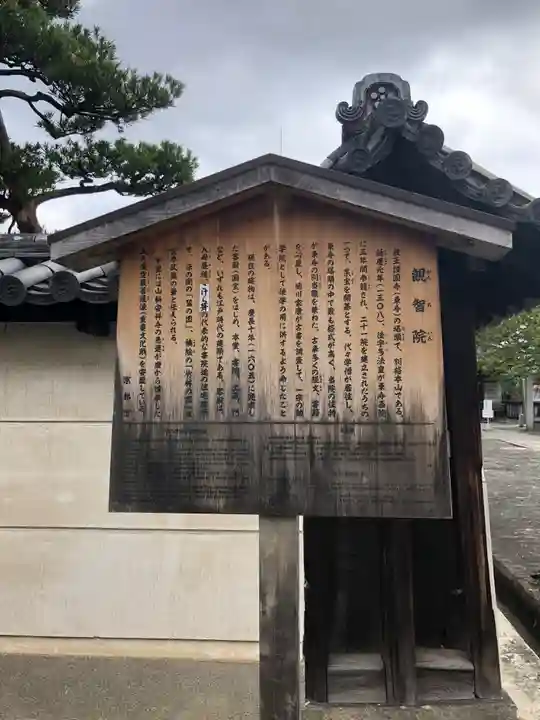

東寺との共通拝観券を購入したので、観智院へも参拝いたしました。 東寺の北大門を出て櫛笥(くしげ)小路の東側に建つ東寺の塔頭寺院で、別格本山とされています。 所蔵する密教聖教の質と量においては国内最高水準とされ、代々多くの学僧がここで学び、真言宗全体の観学院とも呼ばれています。 鎌倉時代の延慶元年(1308年)、後宇多法皇は東寺に帰依し、東寺御影堂(西院)に参籠した際、僧侶の住房として子院の建立を発願されたのが起源と言われていて、延文4年(1359年)に真言界随一の学僧だったという杲宝(ごうほう)により開基されました。 杲宝は現在国宝となっている「東宝記(とうぼうき)」の編纂によって東寺の創建から室町時代に至る寺史を著し、これは後に弟子の賢宝(げんぽう)によって補足完成されます。 本堂に安置される五大虚空蔵菩薩は元々は唐の長安・青龍寺金堂の御本尊でしたが、承和14年(847年)に山科の安祥寺の僧・恵運(えうん)によって請来したと伝えられ、賢宝が安祥寺から移して本尊としました。 五尊はいずれも蓮の花弁で象られた蓮台に結跏趺坐し、獅子、象、馬、孔雀、迦楼羅(かるら)という鳥獣の上に鎮座されるという大変珍しいお姿をしておられます。 また客殿も国宝となっており、ここに剣豪・宮本武蔵が筆を執ったとされる「鷲の図」と「竹林の図」の襖画が残されています。 武蔵は吉岡一門との一乗寺下がり松の決闘で勝利した後、その報復を逃れる為、ここ観智院に暫く身を寄せていたと伝わっています。

観智院・山門

観智院・手水鉢と庭園

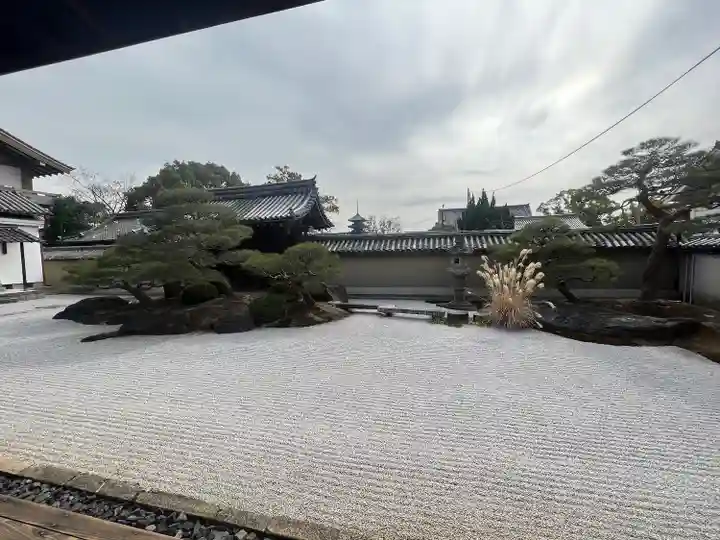

観智院・客殿前庭園「長者の庭」

観智院・六地蔵尊

観智院・庭園「四方正面の庭」

観智院・静観堂

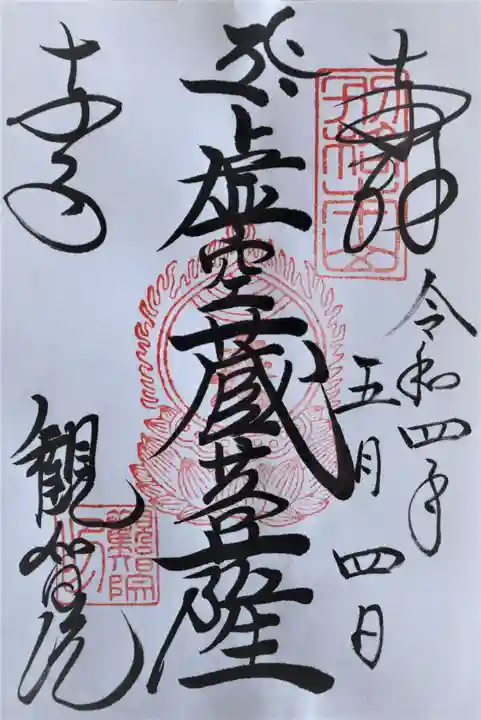

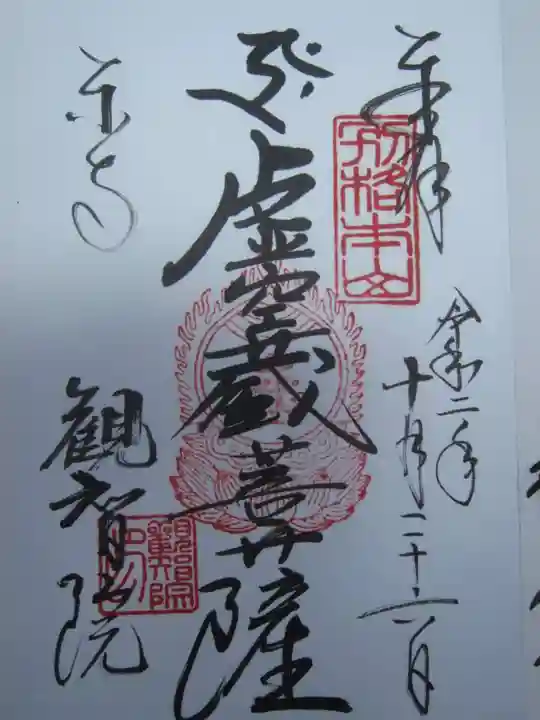

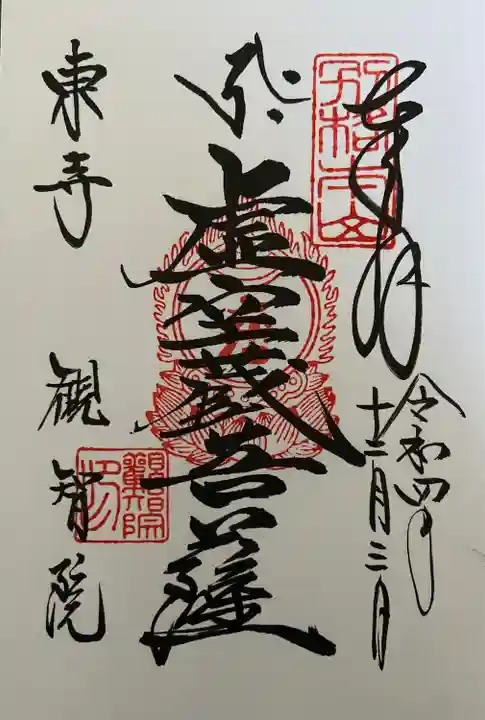

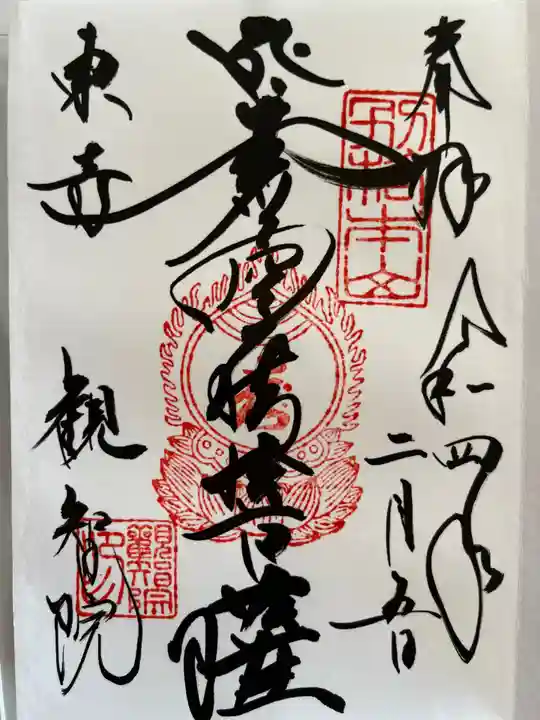

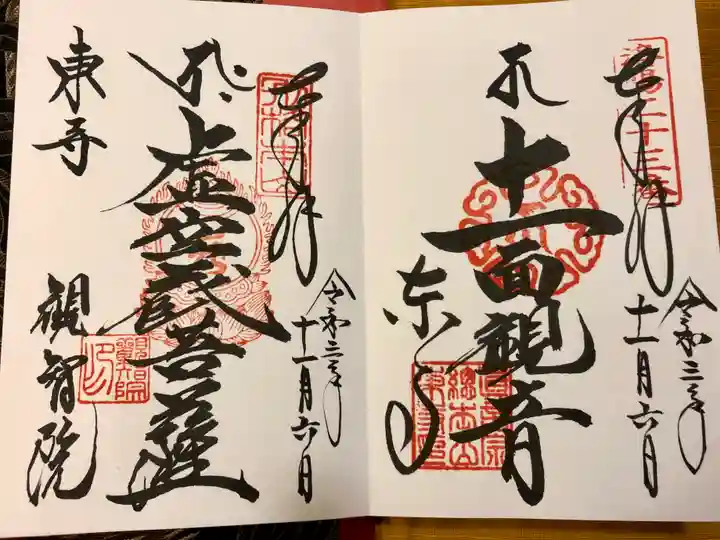

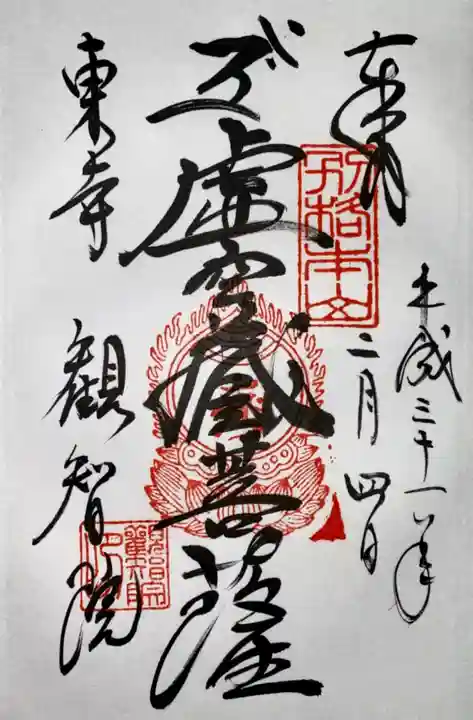

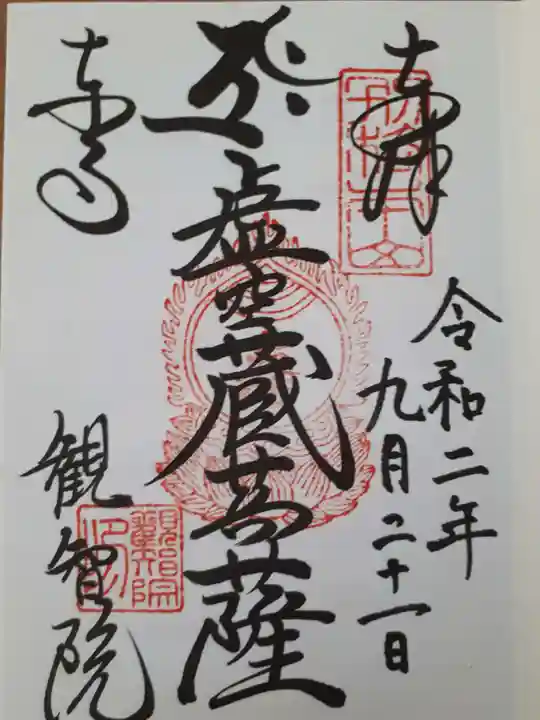

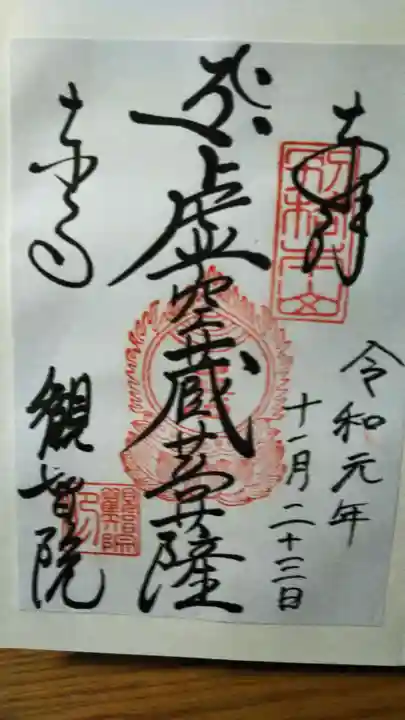

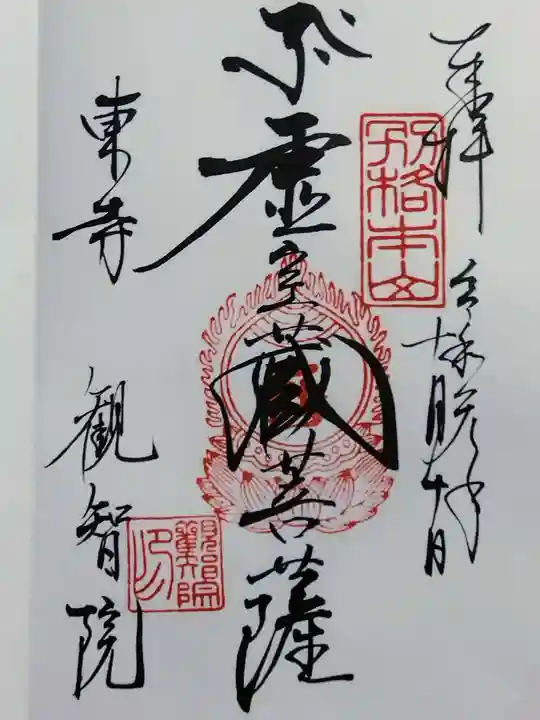

御朱印

真言宗総本山 東寺塔頭 別格本山 観智院

東寺の北大門から50mほどのところにあります。

延文4年(1359年)、杲宝が創建しました。

杲宝の弟子である賢宝により、ご本尊の五大虚空蔵菩薩安置。

真言宗全体の観学院と呼ばれており、密教の聖教類は1万5千件以上所蔵していて、多くの学僧がここで学んだそうです。

客殿は国宝となっており、ここに宮本武蔵が吉岡一門からの報復を恐れて三年間身を隠していたそうです。

その時に宮本武蔵が筆を執ったとされる「鷲の図」と「竹林の図」の襖画が残されています。

鷲も2羽、竹も2本描かれており、これは宮本武蔵が二刀流であるからとの説明でした。

内部は写真撮影NGですが、お庭だけは撮影してもよいとのことでした。

「長者の庭」

庭越しに東寺五重塔が見えます

室町時代から残る枯山水「四方正面の庭」

東寺塔頭の寺院で、御朱印は東寺で頂けます。

お参りの記録は別サイトをメインに投稿しておりますので、御朱印のみ投稿しております。

東寺塔頭の寺院で、御朱印は東寺で頂けます。

お参りの記録は別サイトをメインに投稿しておりますので、御朱印のみ投稿しております。

東寺の北に位置し、東寺の第一の塔頭だそうです。

客殿は国宝で入母屋造り。中に入らせていただきました。

宮本武蔵筆とされる鷲の図と竹林の襖絵、美しいお庭、茶室などを見せていただきました。

門前

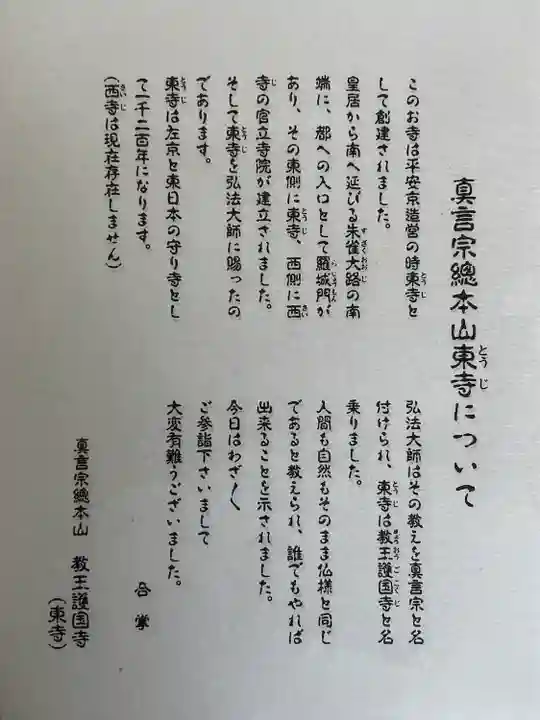

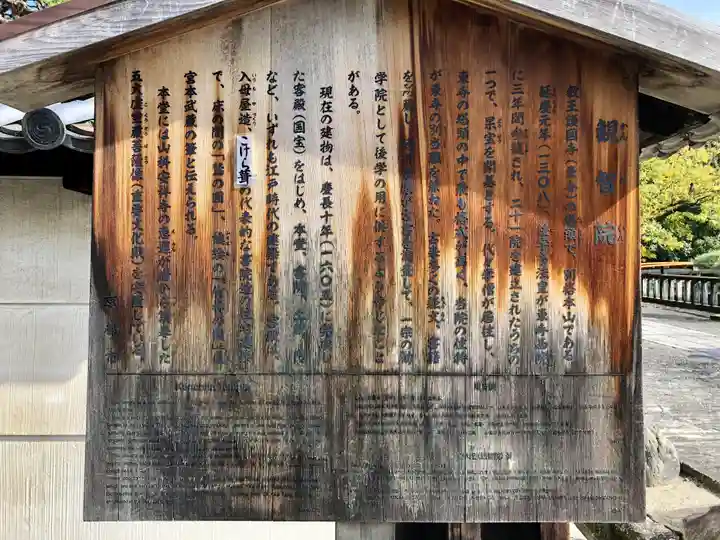

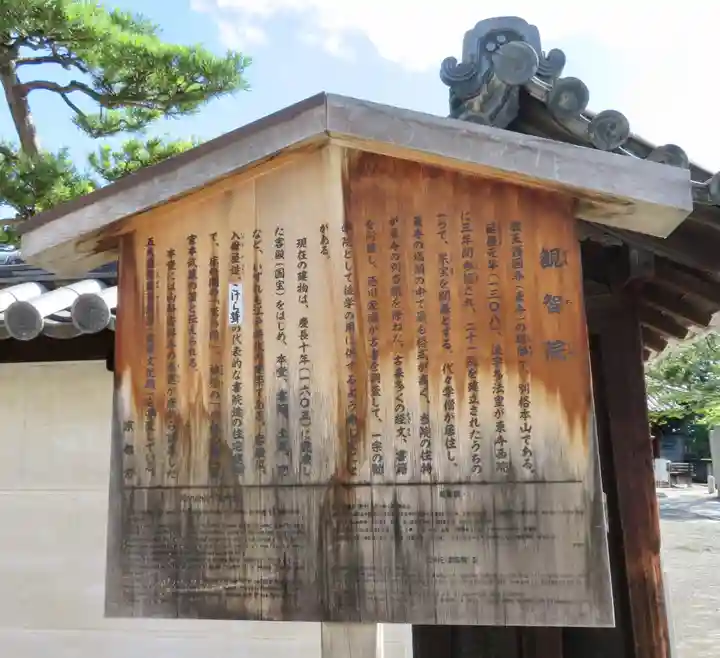

由緒立札

借景に五重塔

観智院から東寺に戻るときに

亀さんと友達なのかな

京都府のおすすめ🎍

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ

6

0