ずいしんいん|真言宗善通寺派大本山|牛皮山

隨心院(随心院)京都府 小野駅

午前9時〜午後4時半

御朱印・神社お寺の検索サイト

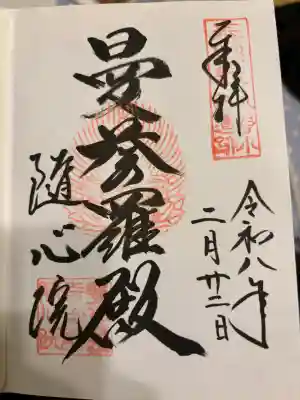

楽しみ方随心院では、「曼荼羅殿」と「阿閦如来」の2種類の御朱印をいただけます。

また、季節や行事に合わせたカラフルな御朱印が頒布されています。

本堂には、本尊如意輪観音坐像、定朝様式の阿弥陀如来像(重文)、快慶作金剛薩た像(同)を安置。ここは小野小町邸跡といわれ、小町作と伝える文張地蔵や化粧井戸、文塚などがある。唐棣(はねず)の梅があり、3月最終日曜に‘はねず踊り’と観梅の催し。梅の名所。

京都市山科区にあるお寺です。

山号は牛皮山

宗旨宗派は真言宗善通寺派

寺格は大本山

ご本尊は如意輪観音

です。

小野小町ゆかりの寺として有名です。

小野小町には、深草少将の淡い恋物語が伝わります。(私は知らなかったのですが)

その際、榧の実に糸を通して深草少将の百夜通いを数えていたと伝わります。

その榧の実が残されていました。

また、文張地蔵の中には恋文がびっしりつまっているそうです。

小野小町に届けられた、実らなかった恋文を供養するためだそうです。

さすがに絶世の美女だけのことはある。

境内にある小町堂へは入ることができませんでした。

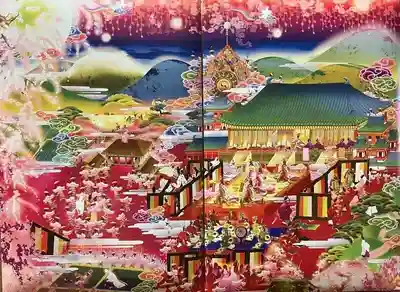

襖絵が美しすぎて見入ってしまいました。

御朱印帳も小町デザインのもので、女性には大人気間違いなしと思いました。

当山は、真言宗善通寺派の大本山であり、弘法大師より8代目の弟子にあたる仁海僧正の開基にして、一条天皇の正暦二年(西暦991年)奏請して、この地を賜り一寺を建立されました。古くは牛皮山曼荼羅寺と称されました。仁海僧正一夜の夢に、亡き母が牛に生まれ変わっていることを見て、その牛を鳥羽のあたりに尋ね求めて、飼養しましたが、日なくして死に、悲しんでその牛の皮に両界曼荼羅の尊像を画き本尊にしたことに因んでいます。牛尾山は仁海僧正が牛の尾を山上に埋めて、菩堤を弔ったと伝えられています。

又、仁海僧正は深く宮中の御帰依を受け、勅命により、神泉苑(京都御池大宮西)に請雨の法を九回もおこない、その度に霊験にあって雨が降ったので、雨僧正とも称されました。

その後、第五世、増俊阿闍梨の時に、曼荼羅寺の子房として、隨心院を建立し、ついで第七世、親厳大僧正が、寛喜元年(西暦1229年)後堀河天皇より、門跡の宣旨を賜り、以来隨心院門跡と称されています。堂舎も次第に整備され、七堂伽藍は壮美を誇っていましたが、承久應仁の兵乱にあってことごとく灰となってしまいました。

その後、慶長四年(西暦1599年)に本堂が再建され、以後九条二条両摂家より門跡が入山し、両摂家の由緒をもって寄進再建されました。

| 住所 | 京都府京都市山科区小野御霊町35 |

|---|---|

| 行き方 | 京都市営地下鉄東西線小野駅より徒歩5分 |

| 名称 | 隨心院(随心院) |

|---|---|

| 読み方 | ずいしんいん |

| 参拝時間 | 午前9時〜午後4時半 |

| 参拝料 | 500円 |

| 御朱印 | あり |

| 限定御朱印 | あり |

| 御朱印帳に直書き | あり |

| 御朱印の郵送対応 | なし |

| 御朱印帳 | あり |

| 電話番号 | 075-571-0025 お問い合わせの際は「ホトカミを見た」とお伝えいただければ幸いです。 |

| ホームページ | http://www.zuishinin.or.jp/ |

| 絵馬 | あり |

| SNS |

| ご本尊 | 如意輪観音、阿閦如来 |

|---|---|

| 山号 | 牛皮山 |

| 宗旨・宗派 | 真言宗善通寺派大本山 |

| 創建時代 | 991年(正暦2年) |

| 開山・開基 | 仁海僧正 |

| 文化財 | 木造阿弥陀如来坐像、木造金剛薩埵坐像、絹本着色愛染曼荼羅図、随心院文書、紙本金地着色蘭亭曲水図八曲屏風2双(重要文化財) |

| ご由緒 | 当山は、真言宗善通寺派の大本山であり、弘法大師より8代目の弟子にあたる仁海僧正の開基にして、一条天皇の正暦二年(西暦991年)奏請して、この地を賜り一寺を建立されました。古くは牛皮山曼荼羅寺と称されました。仁海僧正一夜の夢に、亡き母が牛に生まれ変わっていることを見て、その牛を鳥羽のあたりに尋ね求めて、飼養しましたが、日なくして死に、悲しんでその牛の皮に両界曼荼羅の尊像を画き本尊にしたことに因んでいます。牛尾山は仁海僧正が牛の尾を山上に埋めて、菩堤を弔ったと伝えられています。 又、仁海僧正は深く宮中の御帰依を受け、勅命により、神泉苑(京都御池大宮西)に請雨の法を九回もおこない、その度に霊験にあって雨が降ったので、雨僧正とも称されました。 その後、第五世、増俊阿闍梨の時に、曼荼羅寺の子房として、隨心院を建立し、ついで第七世、親厳大僧正が、寛喜元年(西暦1229年)後堀河天皇より、門跡の宣旨を賜り、以来隨心院門跡と称されています。堂舎も次第に整備され、七堂伽藍は壮美を誇っていましたが、承久應仁の兵乱にあってことごとく灰となってしまいました。 その後、慶長四年(西暦1599年)に本堂が再建され、以後九条二条両摂家より門跡が入山し、両摂家の由緒をもって寄進再建されました。 |

| 体験 |

ホトカミには、日本最大となる全国15万8千件の神社お寺の情報や、2万件以上の御朱印のオリジナルデータがあります。

ご利用になりたい法人様やメディア関係の方々は、こちらよりお気軽にご相談ください。

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ