きょうとだいじんぐう

あなたのサポートが必要です〈特典あり〉

御朱印・御朱印帳

御朱印(1種類)

京都大神宮の通常の御朱印は1種類ですが、様々な印を好みで組み合わせていただくことができます。また、月ごとに変わる特別な御朱印や、行事に合わせて限定の御朱印もいただけます。

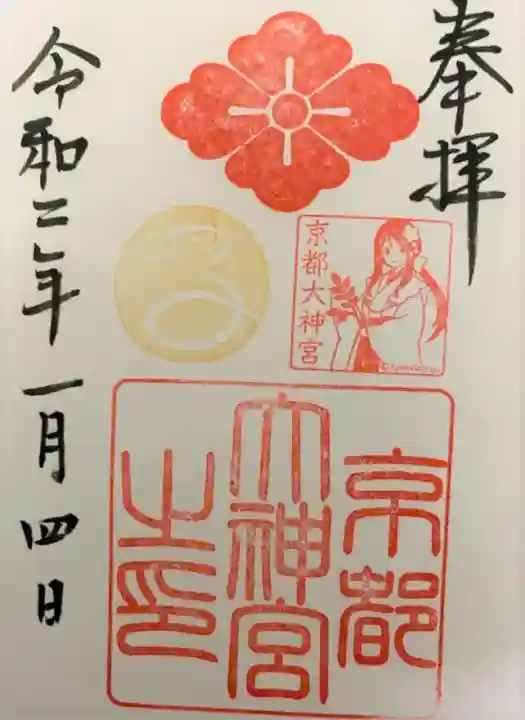

京都大神宮御朱印

300円

右に「奉拝」の文字、左に日付が書かれ、花菱紋、「京都大神宮之印」の文字の角印、干支のネズミの印と巫女さんのイラストの印が押されています。

京都大神宮の通常の御朱印は、たくさんのバリエーションがあり、神社印が丸印か角印か、月ごとに絵柄がかわる印と巫女さんの印が押されているかいないか、選ぶことができます。社務所に貼られている一覧表で確認して、希望のものをいただきます。

京都大神宮は、お伊勢参りが叶わない人々のための遥拝(遠いところから拝むこと)の場所として、明治時代造られたのが始まりです。

| 御朱印 | |||

|---|---|---|---|

| 限定 | |||

| 御朱印帳 | |||

| 駐車場 | なし |

京都府のおすすめ🌸

おすすめの投稿

京都市下京区にある神社です。

御祭神は、天照大神と豊受大神です。伊勢神宮と同じです。

京都大神宮は明治六年(1873)に伊勢の天照皇大神、豊受大神の分霊を勧請して創建されました。

そのため、京都大神宮は「京のお伊勢さん」と呼ばれているそうです。

明治時代に入り、全国各地で伊勢参りが出来ない人々が伊勢神宮を遥拝するための施設が建てられることになったことに由来するそうです。

神前結婚式を広めた神社としても有名だそうで、本殿には巫女さんのキャラクターが貼られていました。

相殿には諾柵二神、八柱大神、大地主神、倭比売命をお祀りしています。

おみくじがガチャガチャだったので写真に撮っておきました。

御朱印も女性に人気のありそうな絵柄でした。

いわゆる「映え」する神社ですね。

巫女さんのポスター

おみくじガチャ

例祭・神事

月次祭(毎月1日と15日、午前11時)

歳旦祭(1月1日、午前11時)

節分祭(2月3日、午後5時)

春季祖霊祭(春分の日、午後2時)

夏越祓(6月30日、午後5時)

秋季祖霊祭(秋分の日、午後2時)

例祭(10月17日、午後2時)

新嘗祭(11月23日、午後4時)

大祓(12月31日、午後5時)

| 名称 | 京都大神宮 |

|---|---|

| 読み方 | きょうとだいじんぐう |

| 参拝料 | なし |

| 御朱印 | あり |

| 限定御朱印 | あり |

| 御朱印帳 | あり |

| 電話番号 | 075-351-0221 お問い合わせの際は「ホトカミを見た」とお伝えいただければ幸いです。 |

| ホームページ | http://kyotodaijingu.jp |

| 絵馬 | あり |

| SNS |

詳細情報

| ご祭神 | 《主》天照大神,豊受大神,《配》八柱皇神,伊弉諾尊,伊弉冉尊,倭媛命,崇敬者の祖霊 |

|---|---|

| 創建時代 | 明治十四年 |

| ご由緒 | 明治のご維新を迎え、江戸時代末期より盛んであったお伊勢参りが叶わない人々の為に、全国都道府県に、伊勢神宮が遥拝出来る設備を設けるとともに、伊勢神宮大麻の頒布などを行うことへの要請がありました。 京都大神宮は、当初、伊勢神宮の布教機関であった神宮教の京都教会所に由来し、神宮奉斎会京都地方本部として、創建されました。 明治六年七月、伊勢神宮の内宮・外宮より、天照皇大神、豊受大神の御分霊をお迎えし、諾冊二神、八柱大神、大地主神、倭比売命を配祀、明治八年、社殿を建立しました。 明治十四年には、神宮遥拝所を創建、神風講社を設立。戦後、「京都大神宮」として、再出発しました。 本殿は、一条家の玄関及び書院を移築したもので、唐破風の優美さは、日本有数といわれており、この唐破風を模した建築物も作られたと伝えられています。 また、手水舎(てみずや)の水盤は、太閤秀吉公で名高い、伏見城にあったものを寄進、移築されたと伝わっています。 明治時代より、明治天皇の皇女、親王殿下、時の大臣他多くの参拝があり、神風講社の結成は百壱社に及びました。 神前結婚は、明治三十三年、当時の皇太子殿下(後の大正天皇)と九条節子姫(後の貞明皇后)の御成婚に始まります。 宮中において、初めて皇居内の賢所で行われた慶事から、多くの国民から神前結婚への要請があり東京大神宮と当大神宮で祭式を吟味、完成させ、挙行したのが今日に繋がっています。 現在、各神社では、良い意味で、様々な色付けがされていますが、全き最初の神前結婚式の姿を当宮にて、ご覧頂くことが可能です。 また、明治三十九年に精華学園を創立、戦後独立するに至りました。 |

| 体験 | 祈祷おみくじお宮参り絵馬結婚式七五三御朱印お守り |

| Youtube | |

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ

2

0