ぜにあらいべんざいてんうがふくじんじゃ

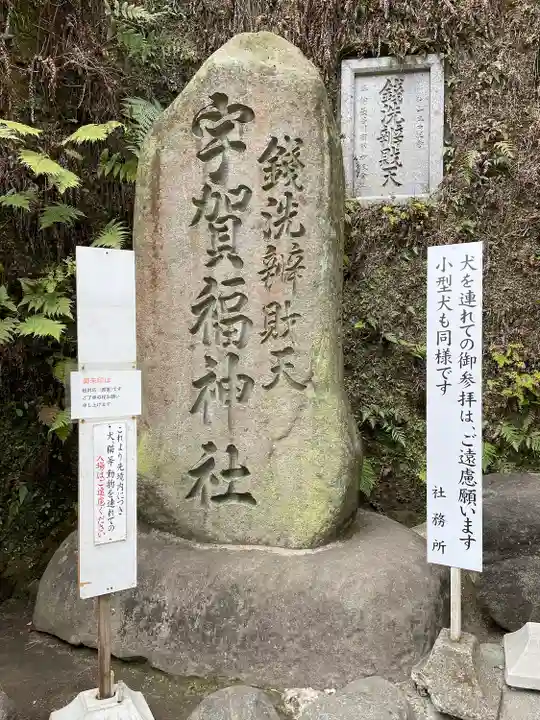

銭洗弁財天宇賀福神社神奈川県 鎌倉駅

8:00~16:30(社務所)

| 御朱印 | 真ん中に銭洗弁財天、右下にかまくら隠れ里と書かれ、右上に鎌倉五名水の印、真ん中に銭洗弁財天の印、左下に社印が押されています。

| ||

|---|---|---|---|

| 限定 | - | ||

| 御朱印帳 | |||

| 駐車場 | あり。 7~8台ほど。 |

神奈川県鎌倉市佐助に鎮座する神社で、境内洞窟にある清水で硬貨などを洗うと増えると伝えられていることから、銭洗弁天(ぜにあらいべんてん)の名で知られている。

巳年である文治元年(1185)の巳の月(旧暦4月)巳の日、巳の刻、源頼朝が見た宇賀福神の夢のお告げを元に、宇賀福神を祀り神仏の供養を行なったのが創建の由来という伝説がある。

同じく巳年の正嘉元年(1257年)に、5代執権北条時頼がこの霊水で銭を洗って一族の繁栄を祈願したのが銭洗の始まりだといわれる。

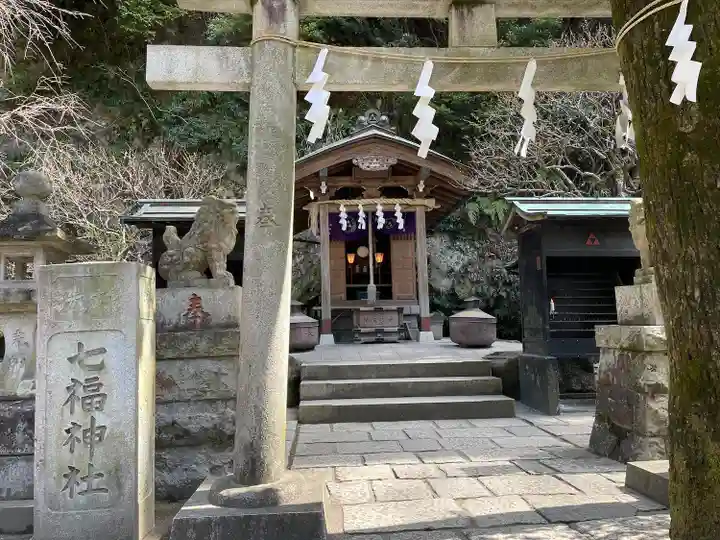

宇賀神と弁財天が神仏習合して弁財天と呼ばれ、相馬天王(扇ヶ谷)の末社だった。

明治時代の神仏分離により、相馬天王は八坂大神と改称、当社も祭神を市杵島姫命とし、昭和45年(1970)には末社から独立した。

| 名称 | 銭洗弁財天宇賀福神社 |

|---|---|

| 読み方 | ぜにあらいべんざいてんうがふくじんじゃ |

| 通称 | 銭洗弁財天 |

| 参拝時間 | 8:00~16:30(社務所) |

| 参拝にかかる時間 | 20分 |

| 参拝料 | なし |

| トイレ | あり |

| 御朱印 | あり 真ん中に銭洗弁財天、右下にかまくら隠れ里と書かれ、右上に鎌倉五名水の印、真ん中に銭洗弁財天の印、左下に社印が押されています。

|

| 限定御朱印 | なし |

| 御朱印帳 | あり |

| 電話番号 | 0467-25-1081 お問い合わせの際は「ホトカミを見た」とお伝えいただければ幸いです。 |

| おみくじ | あり |

| 絵馬 | あり |

| ご祭神 | 市杵島姫命 |

|---|---|

| 創建時代 | 伝・文治元年(1185年) |

| 創始者 | 源頼朝 |

| 体験 | 絵馬御朱印伝説 |

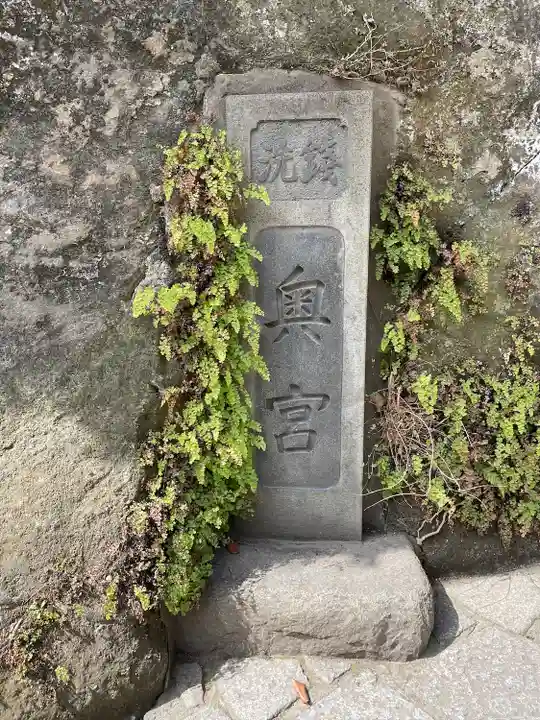

| 概要 | 銭洗弁財天宇賀福神社(ぜにあらいべんざいてん うがふくじんじゃ)は、神奈川県鎌倉市佐助にある神社である。境内洞窟にある清水で硬貨などを洗うと増えると伝えられていることから、銭洗弁天(ぜにあらいべんてん)の名で知られている。 文治元年(1185年)、源頼朝への宇賀福神の夢のお告げを元に、宇賀福神を祀り神仏の供養を行なったのが創建の由来という伝説がある。 |

|---|---|

| 歴史 | 歴史[編集] 源頼朝が、巳年である文治元年(1185年)の巳の月(旧暦4月)巳の日、巳の刻にある夢を見た。それは宇賀神から「この地に湧き出す水で神仏を供養すれば、天下泰平の世が訪れる」とお告げを受けるというもの[1]。そこで頼朝は佐助ヶ谷の岩壁に湧く霊水を見つけ、そこに洞を穿ち社を建てて宇賀神を祀ったと伝えられる。 同じく巳年の正嘉元年(1257年)に、5代執権北条時頼がこの霊水で銭を洗って一族の繁栄を祈願したのが銭洗の始まりだといわれる。 宇賀神と弁財天が神仏習合して弁財天と呼ばれ、相馬天王(扇ガ谷)の末社だった。明治時代の神仏分離により、相馬天王は八坂大神と改称、当社も祭神を市杵島姫...Wikipediaで続きを読む |

| 行事 | 祭事・年中行事[編集] 縁日:巳日 例大祭:4月初巳日、9月白露巳日 銭洗弁天祭:1月初巳日 |

| 引用元情報 | 「銭洗弁財天宇賀福神社」『ウィキペディア日本語版』。 この版のURL:https://ja.wikipedia.org/w/index.php?%E9%8A%AD%E6%B4%97%E5%BC%81%E8%B2%A1%E5%A4%A9%E5%AE%87%E8%B3%80%E7%A6%8F%E7%A5%9E%E7%A4%BE&oldid=100580260 |

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ

7

0