やぐもじんじゃ

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方100年後に神社お寺を残せる未来へ

八雲神社 (通五丁目)について

通五丁目の八雲神社。

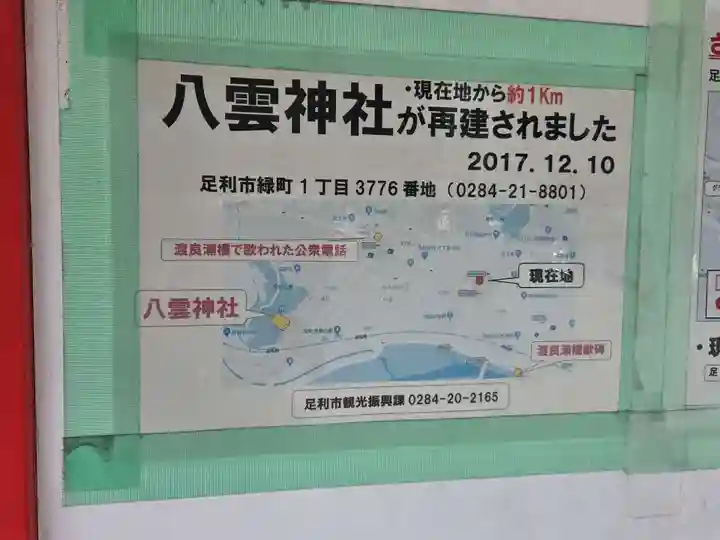

市内で唯一、櫛稲田姫を主祭神とする八雲神社。 緑町の総社八雲神社が上社、当社が下社と呼ばれる。

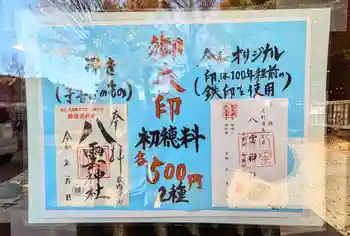

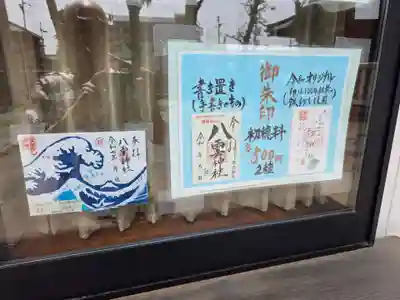

※ここは祭礼日など特定の日だけ受印可能、常時受印できるのは緑町の八雲神社です。

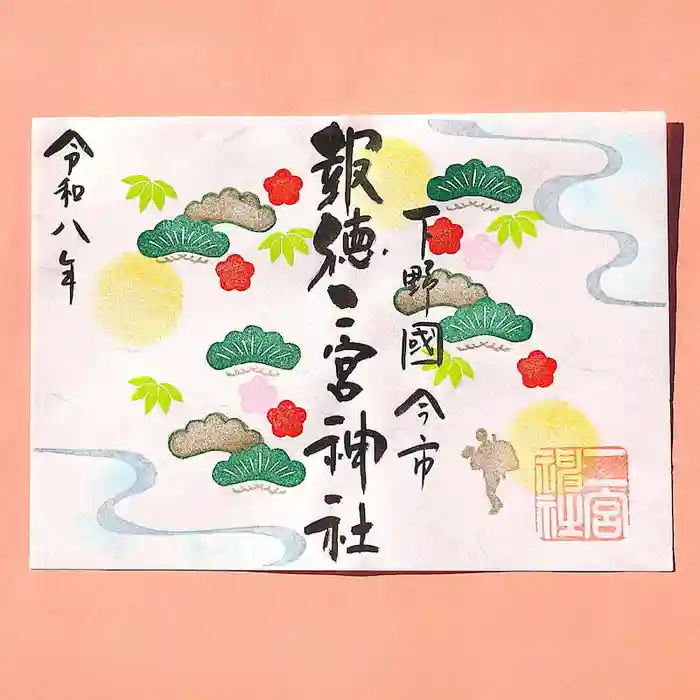

栃木県のおすすめ2選🎎

おすすめの投稿

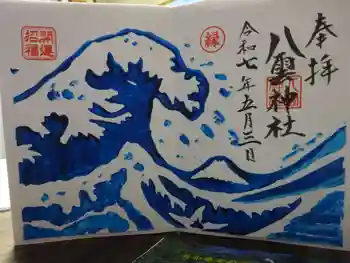

足利織姫神社の鳥居の目の前に鎮座しています。以前、足利に来た時はあまり下調べをしていなかったのでスルーしていました。本日は社務所の開所日ではないのを承知で参拝してきました。古くは緑町八雲神社を男神を祀る牛頭天王上社に対して、女神を祀る牛頭天王下社と称していました。現在は櫛稲田姫命・素戔嗚男命を祀っています。境内では何やら作業中でしたので、邪魔にならないように参拝。社務所には御朱印対応日などの貼り紙がありましたが、事前に知りえないので運が良くないと戴くのは難しいみたい。月に1~2日くらいで土曜日が多いそうです。時間は11時~14時位なので、参拝したついでに戴ければ幸運ということになるでしょう。

もっと読む

★群馬•栃木編③★

足利織姫神社様から道路を渡った正面にある八雲神社様もお参りさせていただきました😊

境内に行くと落ち葉をかき集めている方がいて、お参りを済ませ写真を撮りまくっていたら『御拝殿の門は普段は閉まっていますが開けますので良かったら御本殿も観て下さい』と門を開けて下さいました😆

御本殿のお参りを済ませると今度は御拝殿も開けて下さり、中には御神輿と太鼓があり太鼓も叩かせて頂きましたぁ

御朱印対応日ではなかったので拝受出来ませんでした

【八雲神社】

貞観十年(868年)後一~二年の記述もあり

藤原下野守村雄が疫病を鎮めるため通五丁目と緑町に牛頭天王社

現在の八雲神社を勧請した。(平成30年•1150年を迎える)

古くは、緑町の八雲神社を男神を祀る牛頭天王上社、当社を女神を祀る牛頭天王下社といった。

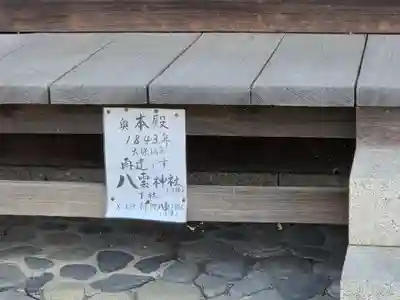

本殿 天保十四年(1843年)に再建

拝殿 大正四年(1925年)建築

末社 稲荷神社

主祭神 櫛稲田姫命

配神 素盞鳴男命

歴史

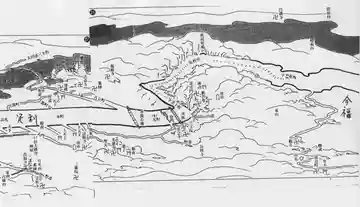

貞観年中清和天皇の御代、藤原村雄が尾張国津島神社を勧請し創立。

古くは、緑町の総社八雲神社を牛頭天王上社と呼んだのに対し、当社を牛頭天王下社と称した。

古くから大衆崇敬の社である。

旧本殿は大破したが天保十四年六月氏子一同の寄付金により再建。大正四年十一月拝殿神饌所、次いで昭和八年四月社務所を新築。

八雲神社 (通五丁目)の情報

| 住所 | 栃木県足利市通5-2816 |

|---|---|

| 行き方 | JR両毛線 足利駅より徒歩9分

|

栃木県のおすすめ2選🎎

八雲神社 (通五丁目)の基本情報

| 名称 | 八雲神社 (通五丁目) |

|---|---|

| 読み方 | やぐもじんじゃ |

| 通称 | 通五丁目の八雲神社 |

| 参拝料 | なし |

| 御朱印 | あり |

| 限定御朱印 | なし |

| 電話番号 | 0284-71-8203 お問い合わせの際は「ホトカミを見た」とお伝えいただければ幸いです。 |

詳細情報

ホトカミのデータについて

ホトカミには、日本最大となる全国15万8千件の神社お寺の情報や、2万件以上の御朱印のオリジナルデータがあります。

ご利用になりたい法人様やメディア関係の方々は、こちらよりお気軽にご相談ください。

近くの神社お寺

周辺エリア

栃木県のおすすめ2選🎎

八雲神社 (通五丁目)に関連する記事

おすすめのホトカミ記事

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ