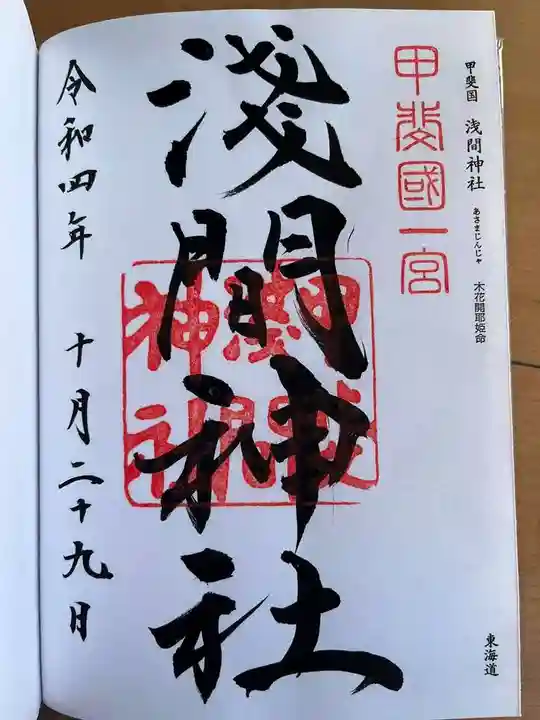

かいのくにいちのみやあさまじんじゃ

御朱印・神社お寺の検索サイト

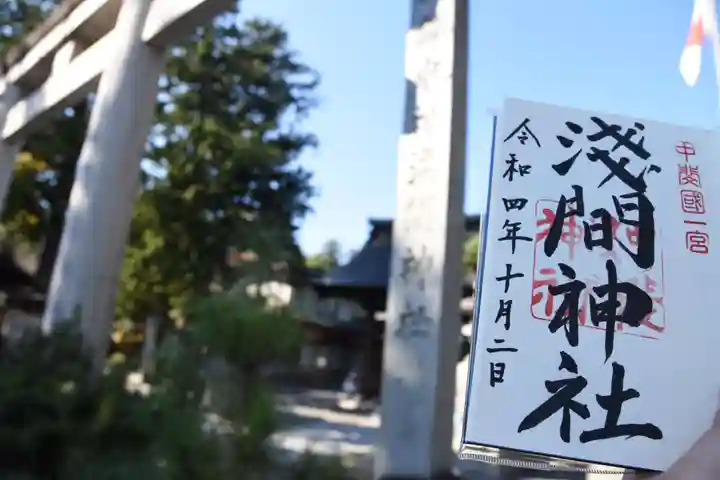

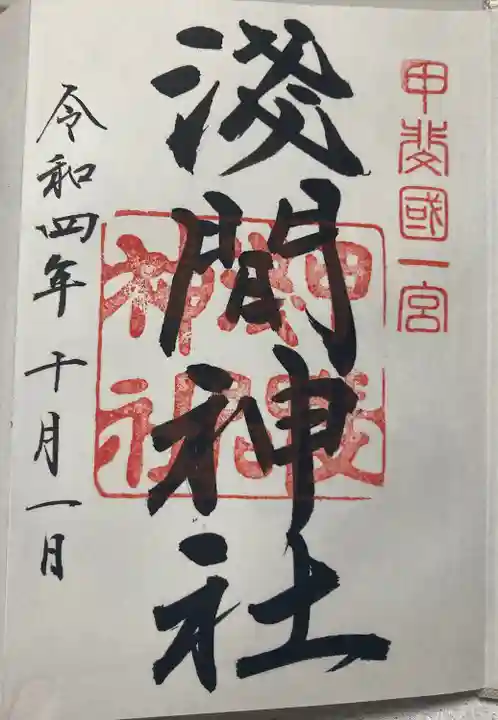

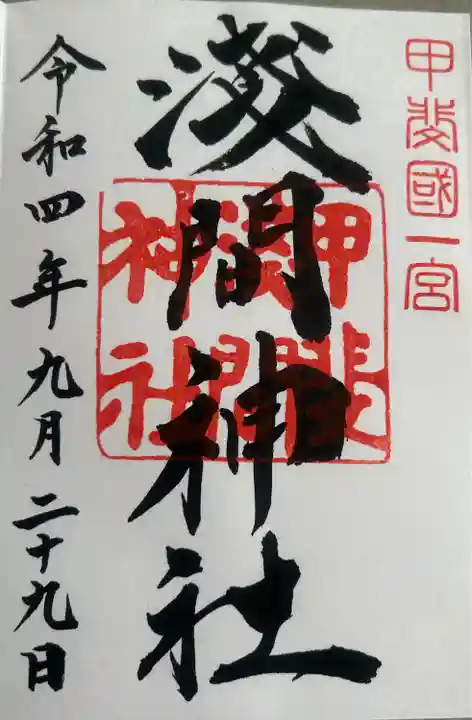

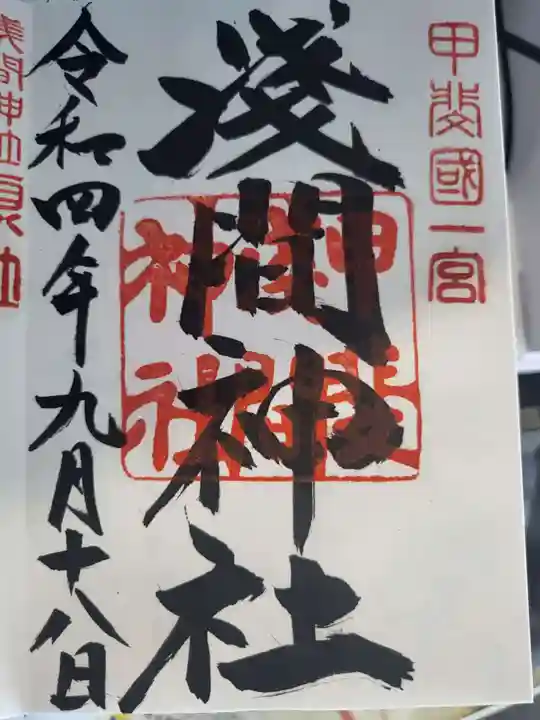

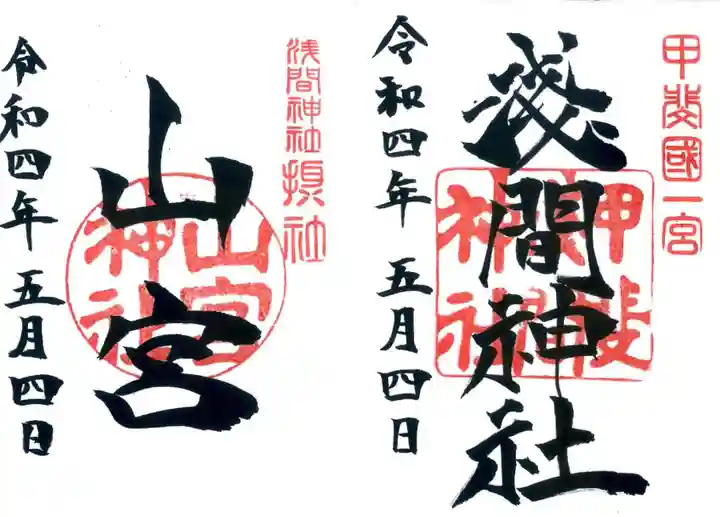

楽しみ方甲斐國一宮 浅間神社のお参りの記録一覧

絞り込み

甲斐国一宮浅間神社は山梨県笛吹市一宮町一宮に鎮座している神社です。甲斐国一宮浅間神社の創建は垂仁天皇8年(紀元前90)に現在の山宮神社の境内付近に木花開耶姫命・大山祇命・瓊々杵命の3神が勧請されたのが始まりと伝えられています。社伝によると貞観6年(863)の富士山が大噴火し周辺が大きな被害を受けた為、、貞観7年(864)に噴火を鎮める為に木花開耶姫命の分霊を現在地に遷座し祀られるようになっています。

一方、三代実録によると噴火を鎮める為に、貞観7年(864)に伴直真貞を祝、伴秋吉を禰宜として遣わし、八代郡家以南に浅間明神(花開耶姫命の分霊)の祠が建立されました。しかし、中々噴火が収まらなかった為、同年に壮麗な社殿が造営されると治まった事から官社に列する事になり、さらに同年に山梨郡にも浅間明神の社殿が造営されています。

その為、延長5年(927)に編纂された延喜式神名帳で名神大社として記載され後に甲斐国の一宮として格付けされている神社は山梨郡に境内を構えている当社の他、八代郡に鎮座している一宮浅間神社(山梨県西八代郡市川三郷町)、都留郡(旧八代郡の一部)に鎮座している河口浅間神社(山梨県南都留郡富士河口湖町)がそれぞれ自称しています。

ことの真偽は不詳ですが、当地は甲斐国府が近かった事から国の祭事などを司るようになると、歴代の為政者や領主に崇敬されるようになったと思われます。甲斐国府の正確な位置ははっきりしませんが、当社の周辺には甲斐国分寺跡や甲斐国分尼寺跡、甲斐奈神社(甲斐国総社)など当時の中心施設の史跡が点在し、地名「国衙」付近にあったという説があります。

もっと読む山梨県のおすすめ🎌

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ