ほうじゅさんりっしゃくじ|天台宗|宝珠山

宝珠山 立石寺山形県 山寺駅

8:00~17:00

御朱印(10種類)

立石寺では、「奥之院」、「大仏殿」、「華蔵院」、「三重塔」、「中性院」、「金乗院」、「性相院 大福徳」、「性相院 多聞天」、「根本中堂」、「日枝神社」の10種類の御朱印をいただけます。

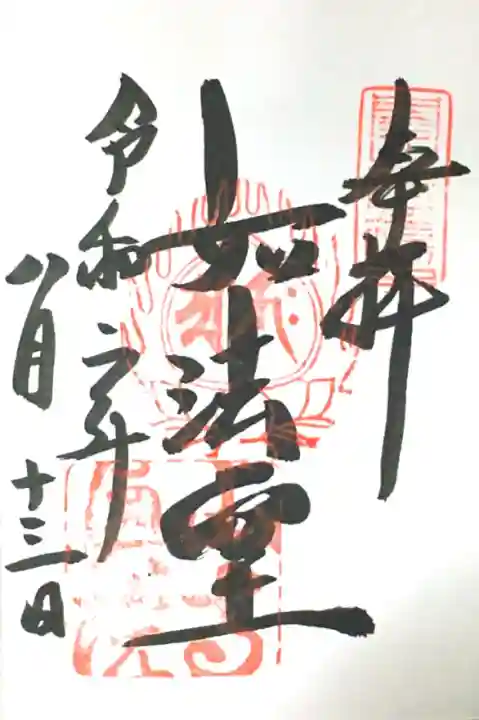

奥之院の御朱印

真ん中に如法堂と書かれ、右上に角印、真ん中に釋迦如来と多宝如来の梵字の印、左下に山寺奥院の印が押されています。

本来は如法堂という名称で、奥之院は通称です。

開山の祖である慈覚大師が、中国で修行中に携帯していた釋迦如来と多宝如来がご本尊です。

| 御朱印 | 真ん中にダイナミックに法燈不滅と書かれ、梵字の印が押された御朱印です。

| ||

|---|---|---|---|

| 限定 | - | ||

| 御朱印帳 | |||

| 駐車場 | 周辺に有料駐車場有 |

山形市にある天台宗の寺院で、山寺の通称で知られています。奇岩怪石からなる山全体が修行・信仰の場となっており、お堂が切り立った崖の上にも建っていました。

朝イチに参拝したため空気も澄んで心地よく奥の院まで行くことができ、仙台から足を伸ばした甲斐がありました。

根本中堂(重要文化財):1356年に初代山形城主・兼頼が再建

開山堂

仁王門

奥の院

山門

抜苦門

金灯籠

スマホのフォルダ整理していたら過去の参拝記録の投稿忘れがあったので記録として投稿します。

東北四寺回廊のひとつです。

案内版によると

当山は宝珠山立石寺といい通称『山寺』と呼ばれています。天台宗に属し、創建は貞観二年(860年)天台座主第3世慈覚大師円仁によって建立されました。

当時、この地を訪れた慈覚大師は土地の主より砂金千両・麻布三千反をもって周囲十里四方を買い上げ寺領とし、堂塔三百余をもってこの地の布教に勤められました。開山の際には本山延暦寺より伝教大師が灯された不滅の法灯を分けられ、また開祖慈覚大師の霊位に捧げるために香を絶やさず、大師が当山に伝えた四年を一区切りとした不断の写経行を護る寺院となりました。その後鎌倉期に至り、僧坊大いに栄えましたが、室町期には戦火に巻き込まれ衰えた時期もありましたが、江戸期に千四百二十石の朱印地を賜り、堂塔が再建整備されました。元禄二年(1689)には俳聖松尾芭蕉が奥の細道の紀行の際この地を訪れ、「閑さや 岩にしみ入る 蝉の声」の名句を残しました。

昨日皆様からのステキが50000に到達しました。いつもステキやコメントありがとうございます🙇♂️

【出羽國 古刹巡り】(過去の参拝記録)

立石寺(りっしゃくじ)は、山形県山形市大字山寺にある天台宗の寺院。山号は宝珠山(ほうじゅさん)、院号は阿所川院(あそかわいん)。本尊は薬師如来。通称は「山寺」。江戸時代に松尾芭蕉が『おくのほそ道』を著す旅の途中で参拝し、「閑さや 岩にしみ入る 蝉の聲」の句を残したことで知られる。根本中堂、三重小塔などが国指定の重要文化財。古来、悪縁切り寺として信仰を集める。

寺伝によると、平安時代の860年に清和天皇の勅命で円仁(慈覚大師)が開山したとされている。864年に大師が比叡山延暦寺で死去すると、遺骸が当寺の百丈岩にある入定窟に移されたとされる。その後は安慧(天台宗座主)、心能、実玄といった円仁の弟子たちが境内を整備し、当地域での天台宗普及に尽力した。鎌倉時代になると、幕府の保護と統制を受け、関東御祈祷所となり栄えた。

戦国時代には山形盆地に侵攻した伊達稙宗と天童頼長が衝突した際、当寺は伊達側に加勢し、1521年に頼長により焼討に遭っている。その後荒廃するが、すぐに山形城主の最上家の保護を受け、堂宇を再建、寺領1300石を与えられた。江戸時代の1689年に松尾芭蕉が旅の途中に訪れ、「閑さや 岩にしみ入る 蝉の聲」の名句を詠んだ。

当寺は、JR仙石線・山寺駅の北側300mほどの崖上、立谷川北岸の境内入口から千段余りの石段を登った上にある。境内入口付近に根本中堂、鎮守社・日枝神社、念仏堂、鐘楼などがあり、拝観受付の山門をくぐって山間部の石段を登り、仁王門以降は伽藍が続き最奥(北端)には如法堂奥之院、大仏殿があるという造りになっている。仁王門の崖上にある開山堂、五大堂からの眺めは絶景で、同じ景色を松尾芭蕉も眺めたと思うとワクワクする。

今回は、奇岩佳勝、史跡名所としてあまりにも有名であること、根本中堂、三重小塔が国指定の重要文化財であることから参拝することに。参拝時は休日の午前中早めの時間で、おひとり様から家族連れまで、多くの人々が参拝に訪れていた。

境内東南端にある境内入口。

階段脇にある登山口の表示。ここから1000余段。(;゚Д゚)

階段を登り切ったところからの眺め。突き当りは<根本中堂>。

<根本中堂>正面。正平年間(1346年~1370年)の再建と伝わる。現在は江戸時代の慶長3年(1608年)の姿をとどめていると言われている。国指定の重要文化財。(御朱印あり)

根本中堂に向かって左手(西方向)に進んで行くと<鳥居>がある。

鳥居をくぐると、<山寺日枝神社>の社殿が建っている。山寺の鎮守社で、江戸時代以前は東北地方における山王神道の中心拠点であった。

社殿に向かって左手(西方向)に進んで行くと、また<鳥居>がある。

鳥居をくぐって右側(山側)にある<宝物館>。

鳥居をくぐって左側(谷側)にある<松尾芭蕉像>。お供をした<河合曾良像>もある。

さらに西に進んで、参道右側にある<念佛堂>。

さらに進んで、参道右側にある<鐘楼>。

こちらが拝観受付になっている<山門>。

山門をくぐってすぐに茶店があるが、その前の美しい紅葉。

森の中の階段をどんどん登って行く。最初から1000段と分かっていると意外と楽かも。

(o^―^o)

こちらは<せみ塚>。芭蕉翁の句をしたためた短冊をここに埋めて石の塚を建てたもの。

見上げると切り立った断崖。

凝灰岩を削った跡が多く見られる。

こちらは<弥陀洞(みだほら)>。長い年月の風雨が直立した磐を削り、高さ4.8mの阿弥陀如来の姿を作り出したとされている。

見上げると、<仁王門>と美しい紅葉。

<仁王門>全景。1848年の再建。

仁王門左側の<吽形仁王像>。

仁王門右側の<阿形仁王像>。

仁王門をくぐって、参道右側にある<観明院>。左側だけが開かれ、仏像が安置されている。

ここからは山内寺院が続く。まずはじめは<性相院(しょうぞういん)>で、本尊は阿弥陀如来。(御朱印あり)

江戸時代までは12の塔頭寺院があったが、現在は4つのみとのこと。

参道を進み徐々に登る。つづいては<金乗院(こんじょういん)>で、本尊は延命地蔵菩薩。(御朱印あり)

さらに登ると、売店が入っている建物。

こちらは3つ目の山内寺院<中性院(ちゅうしょういん)>で、本尊は阿弥陀如来。(御朱印あり)

やっとのことで境内北端に到着。中央は<金灯籠>。高いところにあるのは<大仏殿>(左)と<奥之院>(右)。

奥之院に向かって右手(東側)にある<鐘楼>。

階段を登り切った右側にある<奥之院>。(御朱印あり)

階段を登り切った左側にある<大仏殿>。(御朱印あり)

<大仏殿>正面。

ここからは、今来た参道ではなく、やや西側を通る参道を通って<開山堂>に向かう。

最後の山内寺院は<華蔵院(けぞういん)>で、本尊は観世音菩薩。(御朱印あり)

華蔵院の脇にある<三重小塔>。模型のようなサイズだが、国指定の重要文化財。

華蔵院近くから見た、参道と山内寺院。

山の反対側には、一般参観不能な、味のある古い建物が建っている。

境内入口のある南方の眺め。

こちらが山寺の紹介でよく出てくる有名なカット。

大きな堂宇は<開山堂>で、その左側にある岩上の小さな祠が<納経堂>。

<開山堂>全景。贅を尽くした美しい彫刻が印象的。

開山堂の脇からさらに高いところにある<五大堂>に登ることができる。

<五大堂>からの南方の眺め。

最後に、下山途中で見つけた燈籠群。きれいな紅葉とのマッチング。(^▽^)/

| 名称 | 宝珠山 立石寺 |

|---|---|

| 読み方 | ほうじゅさんりっしゃくじ |

| 通称 | 山寺 |

| 参拝時間 | 8:00~17:00 |

| 参拝にかかる時間 | 往復90分 |

| 参拝料 | 入山料(山門 奥之院) 《通常》 大人300円 中人(中学生)200円 小人(四歳児以上)100円 《団体(30名以上)》 大人240円 中人(中学生)160円 小人(四歳児以上)100円 |

| 御朱印 | あり 真ん中にダイナミックに法燈不滅と書かれ、梵字の印が押された御朱印です。

|

| 限定御朱印 | なし |

| 御朱印帳 | あり |

| 電話番号 | 023-695-2843 お問い合わせの際は「ホトカミを見た」とお伝えいただければ幸いです。 |

| ホームページ | https://www.rissyakuji.jp/ |

| おみくじ | あり |

| 絵馬 | あり |

| ご本尊 | 薬師如来 |

|---|---|

| 山号 | 宝珠山 |

| 院号 | 立石寺 |

| 宗旨・宗派 | 天台宗 |

| 創建時代 | 860年(貞観二年) |

| 開山・開基 | 天台座主第3世慈覚大師円仁 |

| 文化財 | 山寺(国指定名勝史跡)

|

| 体験 | おみくじ御朱印お守り |

| 概要 | 立石寺(りっしゃくじ)は、山形県山形市にある天台宗の仏教寺院。山寺(やまでら)の通称で知られ、古くは「りゅうしゃくじ」と称した。詳しくは宝珠山阿所川院立石寺(ほうじゅさんあそかわいんりっしゃくじ)と称する。本尊は薬師如来。 蔵王国定公園(第2種特別地域)に指定されていて、円仁が開山した四寺(他は中尊寺・毛越寺、瑞巌寺)を巡る「四寺廻廊」を構成しているほか、若松寺と慈恩寺を含めて巡る出羽名刹三寺まいりを構成する。 |

|---|---|

| 歴史 | 歴史[編集] 創建[編集] 寺伝では貞観2年(860年)に清和天皇の勅命で円仁(慈覚大師)が開山したとされている。 当寺の創建が平安時代初期(9世紀)に遡ることと、円仁との関係が深い寺院であることは確かであるが、創建の正確な時期や事情については諸説あり、草創の時期は貞観2年よりもさらに遡るものと推定される。立石寺文書のうち『立石寺記録』は、「開山」を円仁、「開祖」を安慧(あんね)と位置づけており、子院の安養院は心能が、千手院と山王院は実玄が開いたとされている。安慧は円仁の跡を継いで天台座主となった僧であり、心能と実玄は円仁の東国巡錫に同行した弟子である。安慧は承和11年(844年)から...Wikipediaで続きを読む |

| アクセス | 交通アクセス[編集] JR仙山線・山寺駅より徒歩7分 立石寺登山口 山形自動車道・山形北ICより約10km 駐車場150台(有料) 入山料300円(令和2年(2020年)時点) 石段は1015段ある[1]。 寺の東にある千手院観音と、かつて山伏の修行場であった垂水遺跡を経由する山道もあり、「裏山寺」「峯の浦」と称されている[2]。 ^ 引用エラー: 無効な タグです。「日経20201212」という名前の注釈に対するテキストが指定されていません ^ 峯の浦 / 垂水遺跡(通称:裏山寺)山形・上山・天童三市連携観光地域づくり推進協議会(2019年11月10日閲覧) |

| 引用元情報 | 「立石寺」『ウィキペディア日本語版』。 この版のURL:https://ja.wikipedia.org/w/index.php?%E7%AB%8B%E7%9F%B3%E5%AF%BA&oldid=98232017 |

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ

7

0