みかみじんじゃ

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方御上神社のお参りの記録一覧

絞り込み

御上神社様を目指して野洲市に向かいました🚗=3

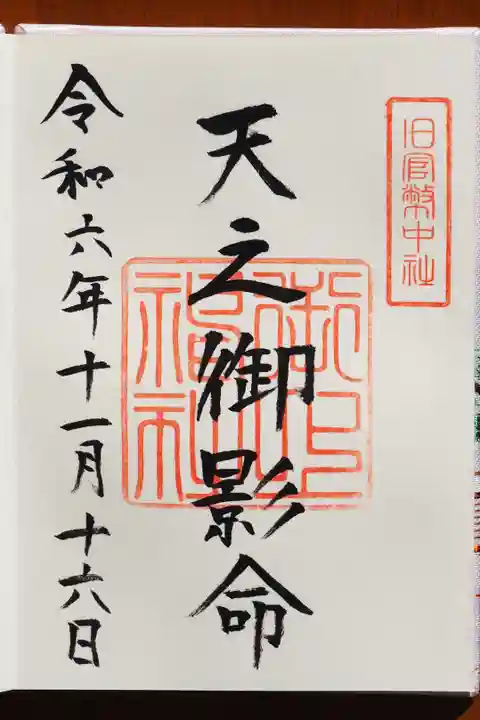

御祭神は

天之御影命(アメノミカゲノミコト)

をお祀りされています。

天之御影命は天照皇大神の孫にあたります。

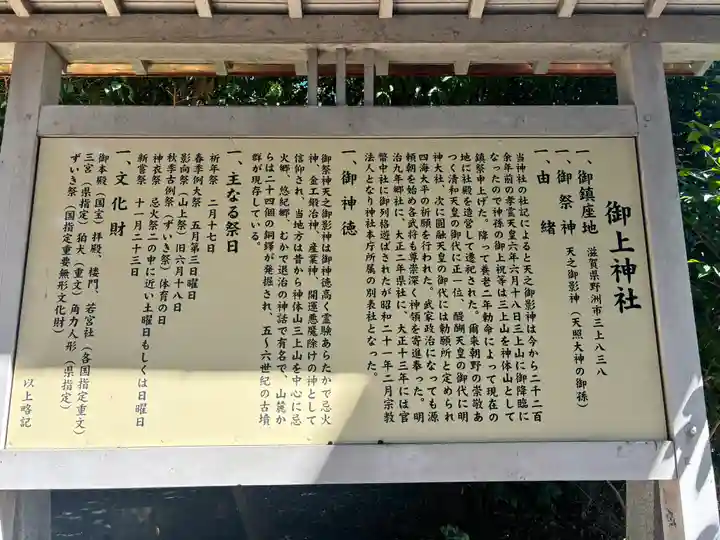

孝霊天皇6年(紀元前200年くらい?)に近江富士と呼ばれる三上山に天之御影命が降臨され、三上山を神柰備としてお祀りされたのが始まりとされています。

718年に藤原不比等が勅命により遥拝所のあった現在地に社殿を造営し遷座されています。

朝イチで俵籐太の大百足退治の伝承地を参拝していたので、伝承地巡りにもなりました。

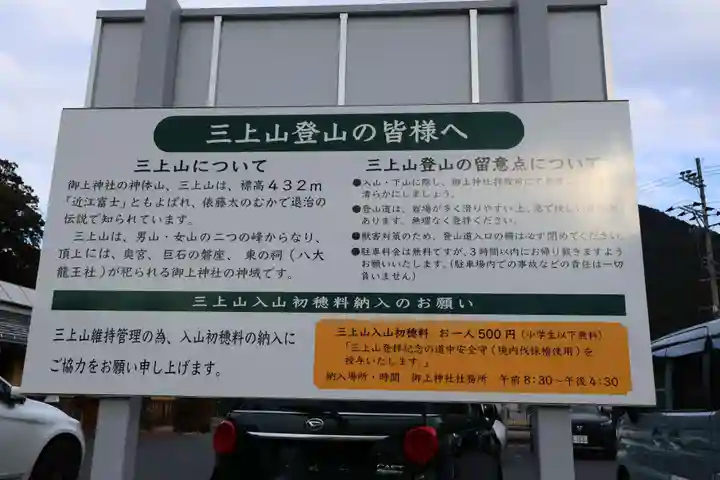

初穂料を志納すれば三上山にも登拝でき、奥宮にも行けるのですが、今回は時間的に厳しかったので次回のお楽しみにさせていただきました。

(ゆっくり登って50分ほどとのことです)

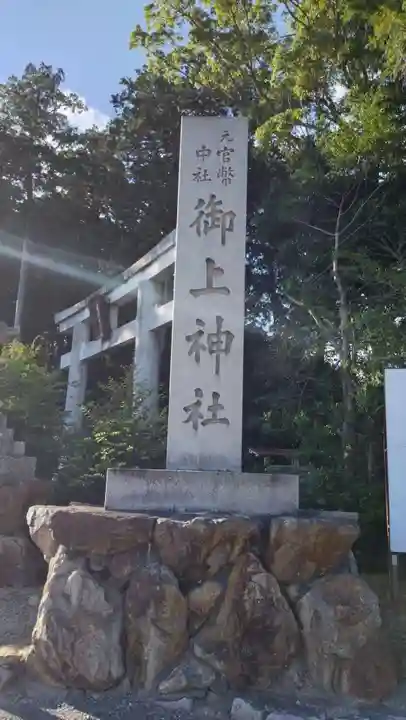

今日は滋賀県野洲というところにある、「御上神社」におまいりいたしました。

初めて新快速電車の「Aシート」という指定席を取って、ちょっと大阪から「小旅行」という感覚でした。

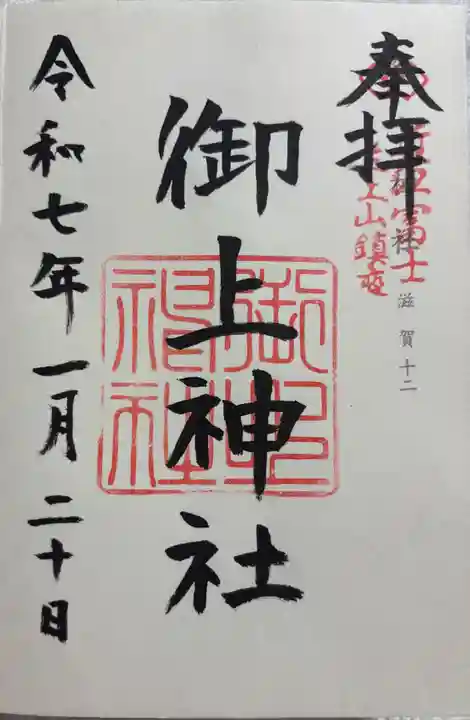

御上神社は、名神高速道路では、よく目印となる「近江富士」こと「三上山」の麓に鎮座されておられます。

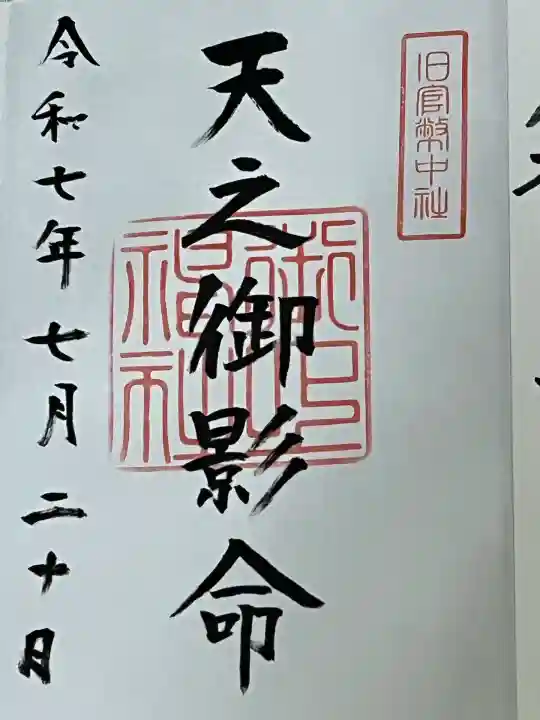

ご祭神は「天之御影命」さまで天照大神の御孫さまにあたられます。三上山に御降臨されたので

三上山はご神体山とされています。ご神紋は「「違い釘抜」というものだそうで、シンプルながら珍しい

デザインです。(ご神紋のデザインは最近興味があるとです・・・)国宝のご本殿の他境内はなかなか見所の多いお宮様でした。

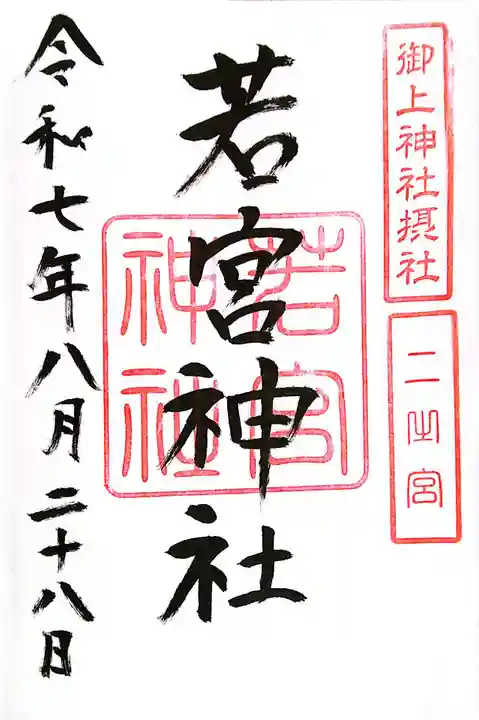

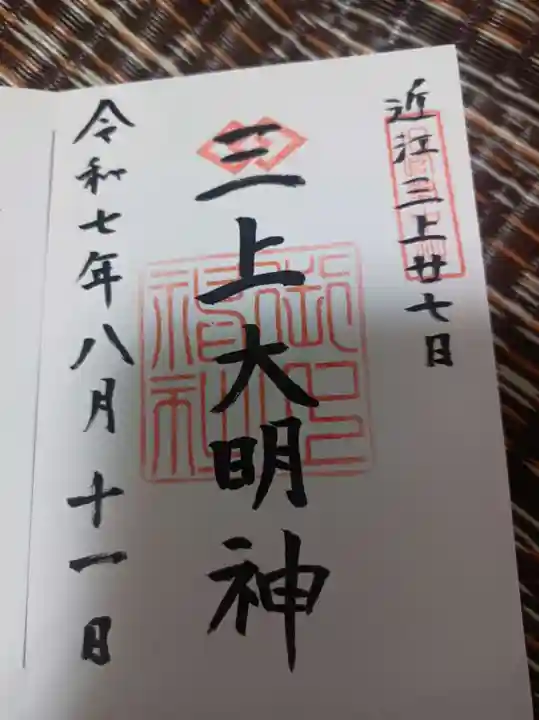

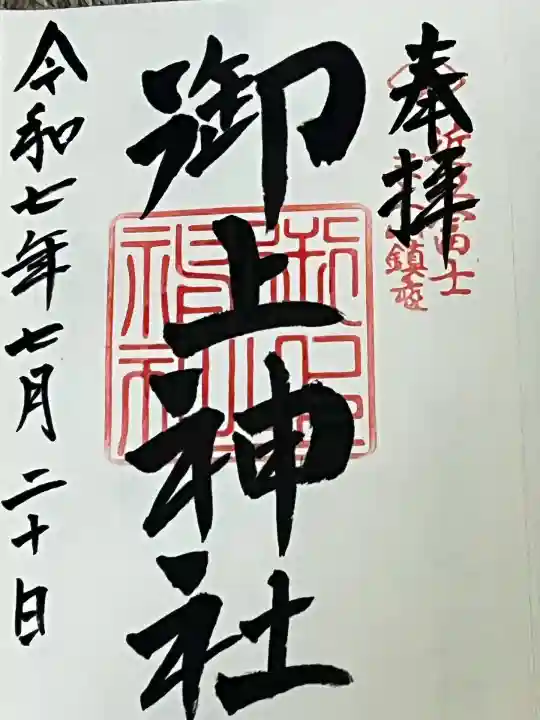

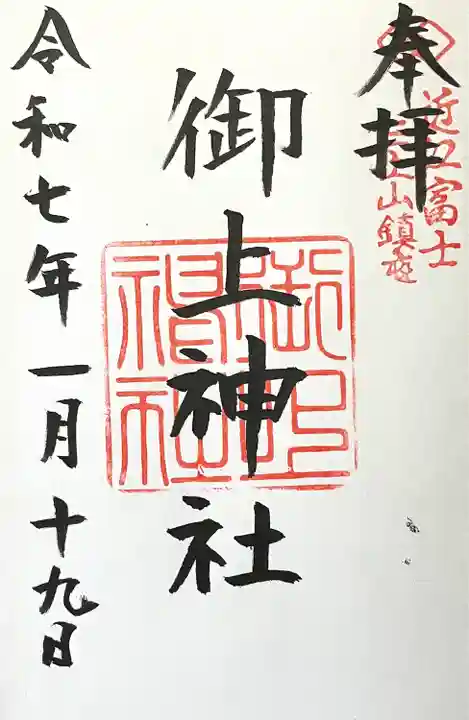

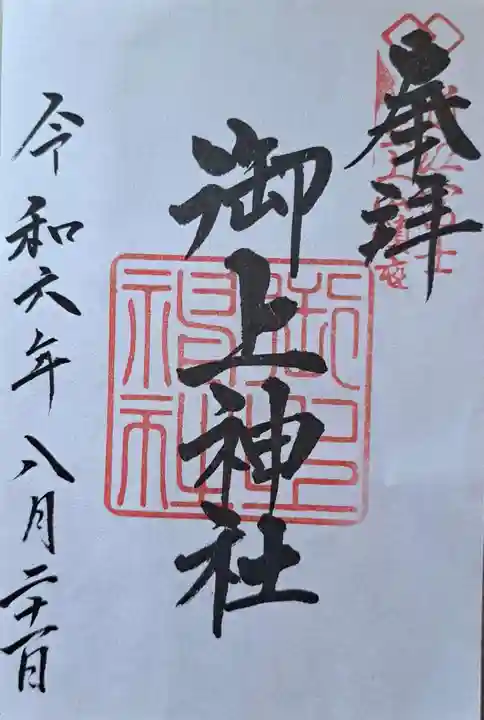

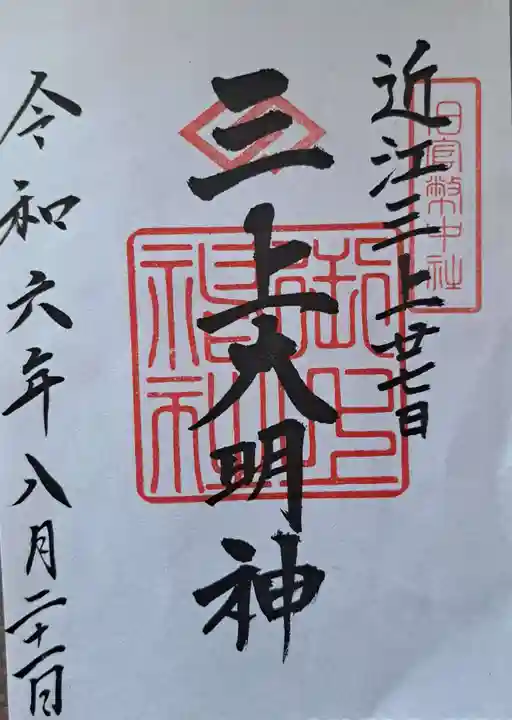

御朱印は全部で6種類以上ありました。その中で2種いただきました。こちらは

神社の名前そのまま「御上」となっていました。

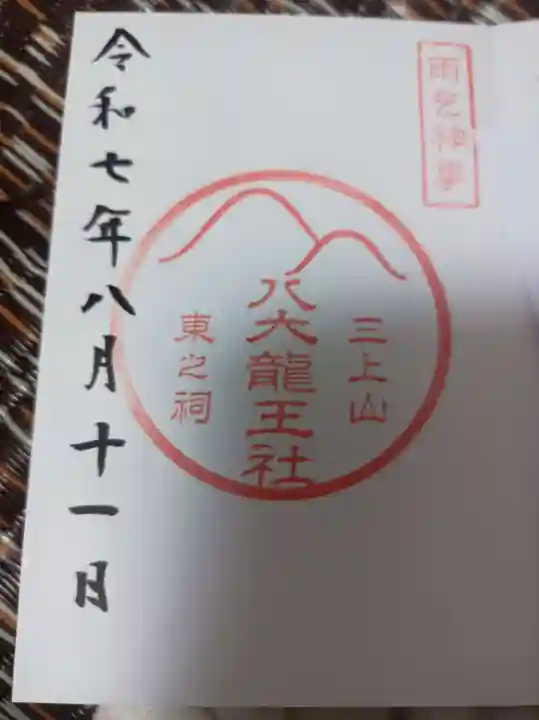

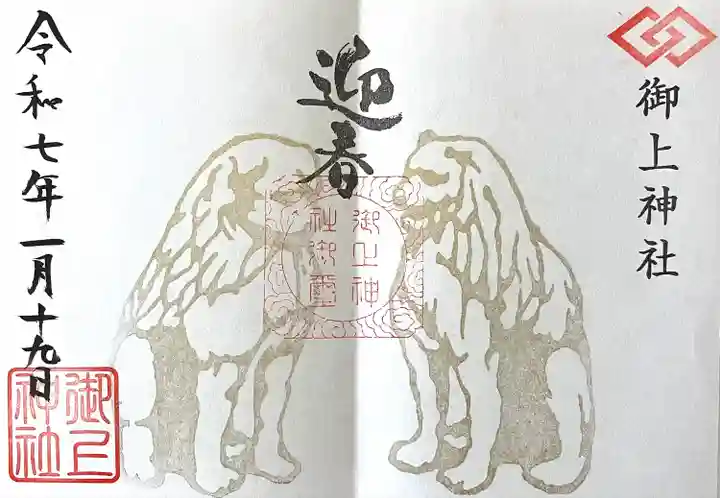

真ん中上部にご神紋があります。こちらは「三上」になっています。こちらはご神体の

三上山の神さまなのですね。

滋賀県のおすすめ2選🎌

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ