みかみじんじゃ

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方御上神社のお参りの記録一覧

絞り込み

【近江國 式内社巡り】

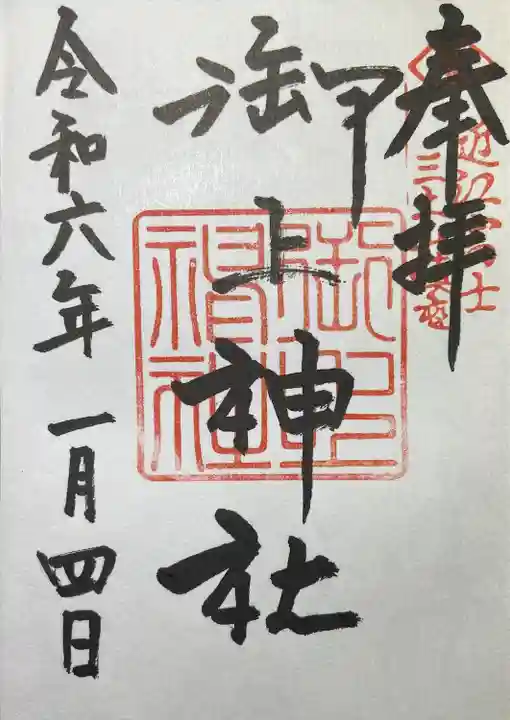

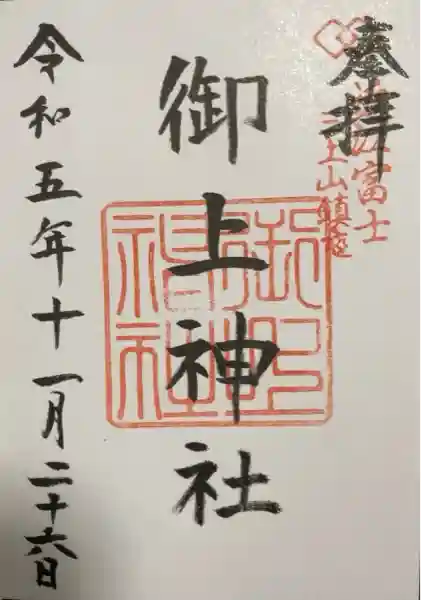

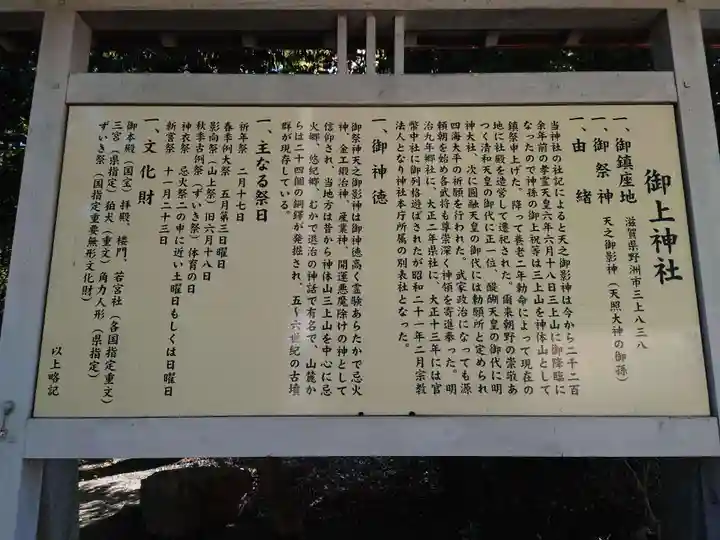

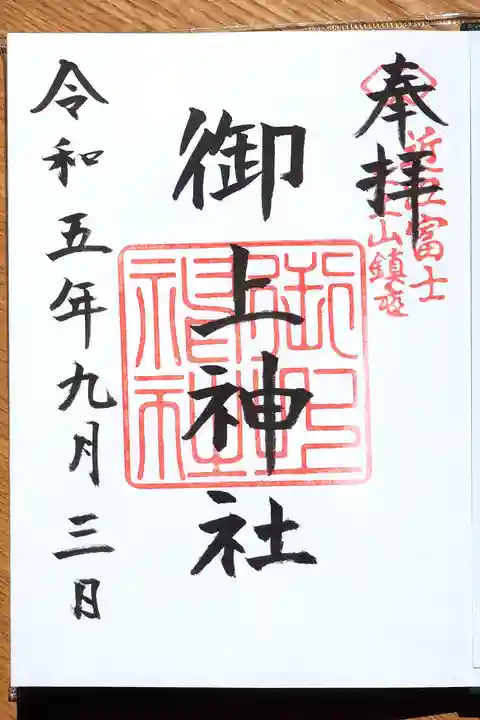

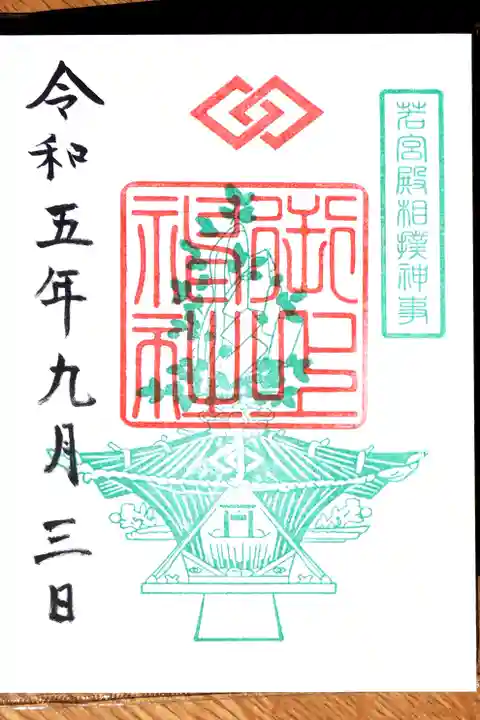

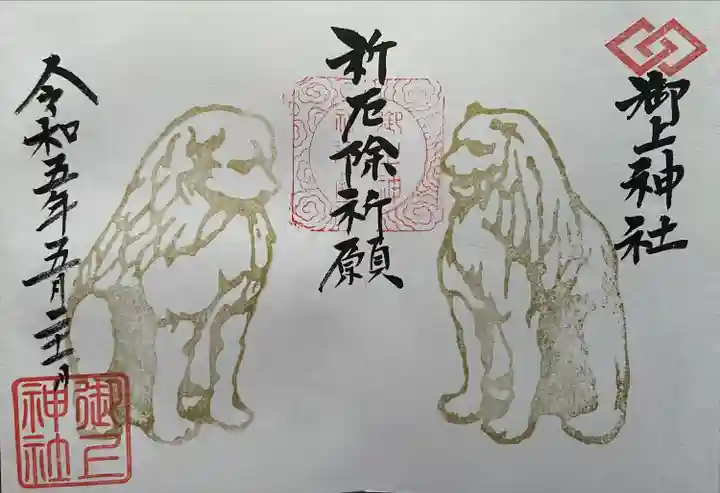

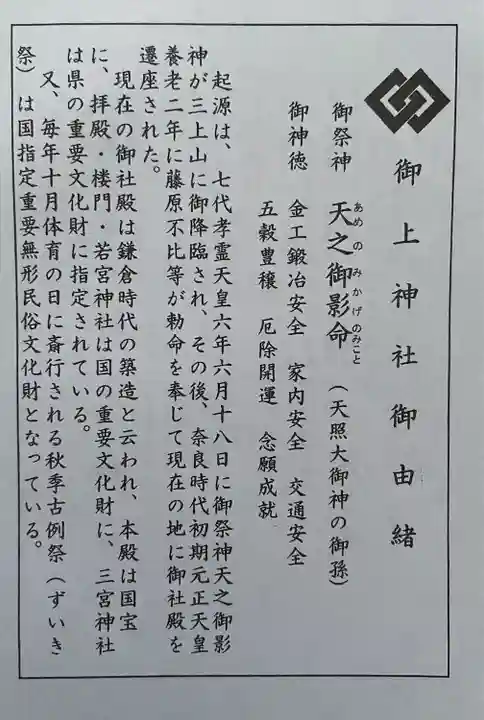

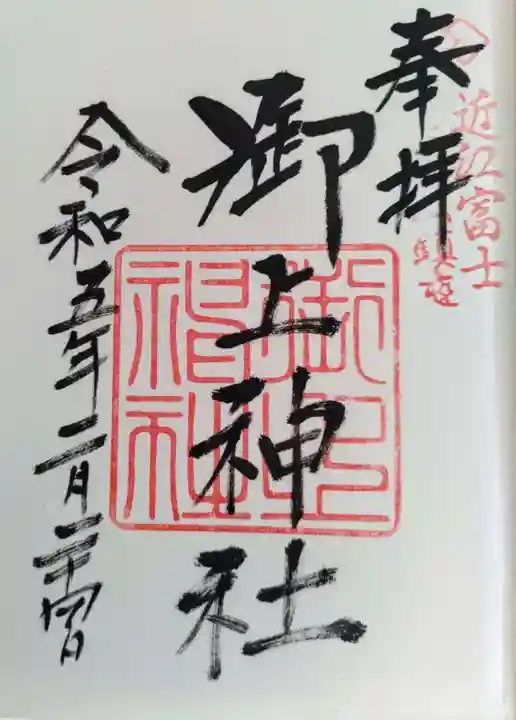

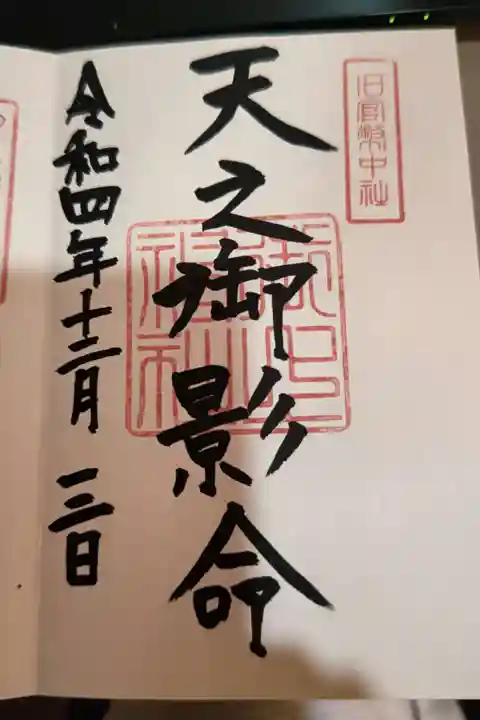

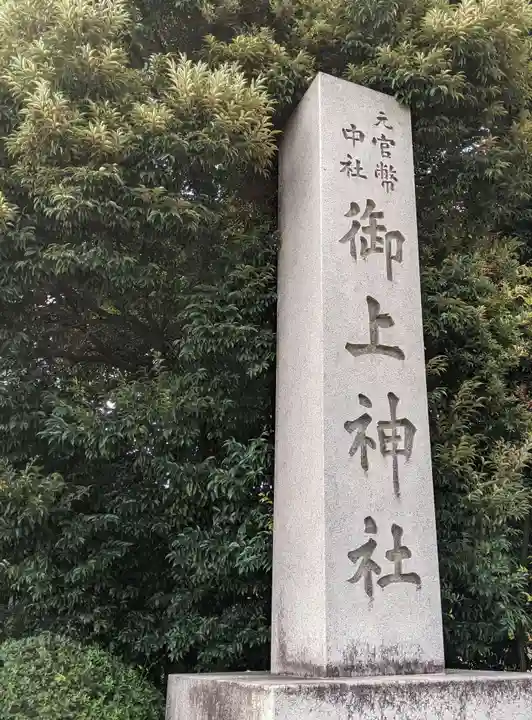

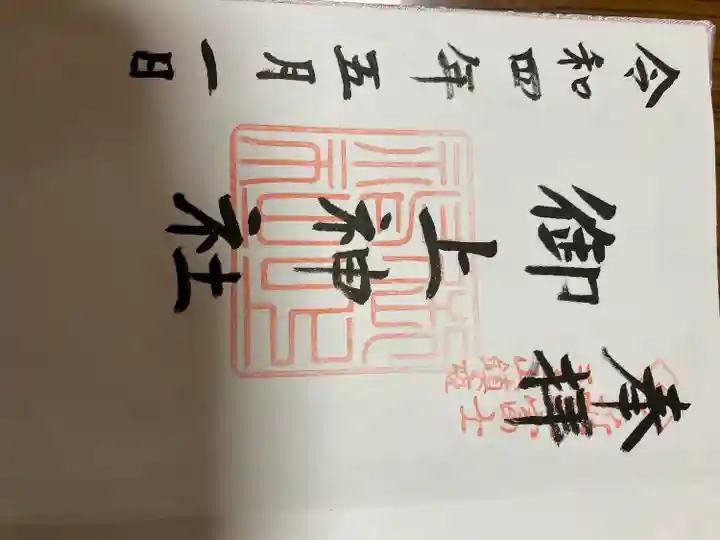

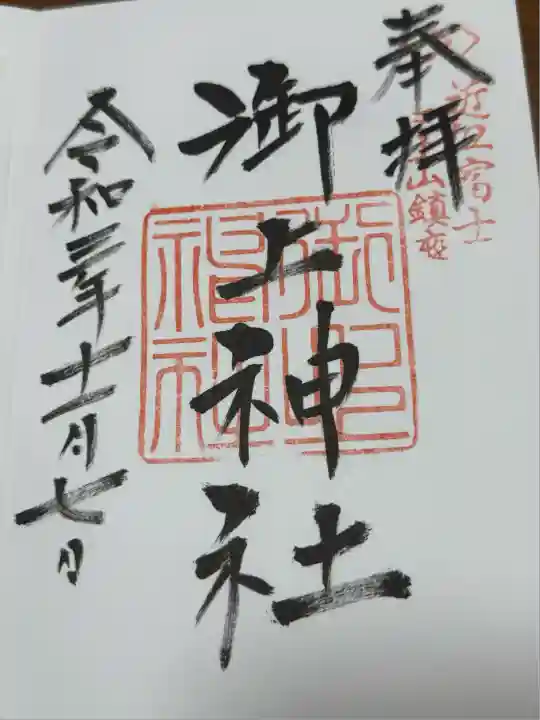

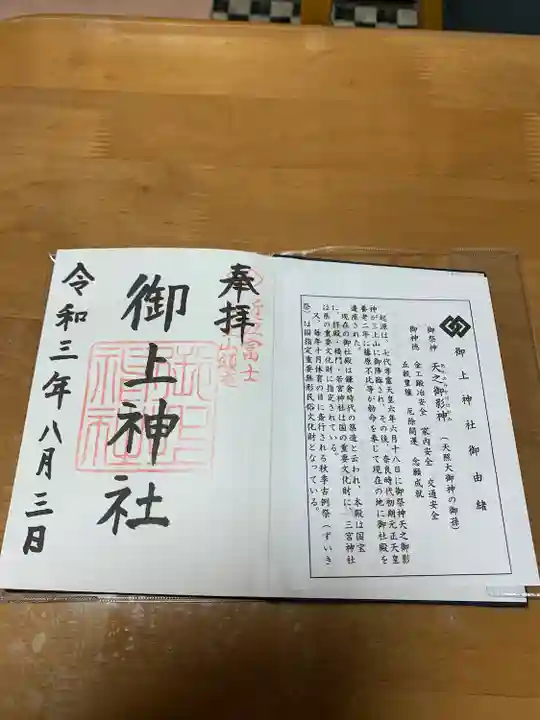

御上神社(みかみ~)は、滋賀県野洲市三上にある神社。式内社(名神大社)で、旧社格は官幣中社。現在は神社本庁の別表神社。祭神は天之御影命。三上山を神体山とする。本殿は国宝、拝殿、楼門、摂社若宮神社、木造狛犬は国指定の重要文化財。秋季古例祭(ずいき祭り)は国の重要無形民俗文化財。

社伝によると、第7代孝霊天皇の御代、天之御影命が三上山山頂に降臨し、それを御上祝が三上山を御神体(神奈備)として祀ったのが始まり。奈良時代の718年、藤原不比等により遥拝所があった三上山山麓の現在地に社殿が造営された。『日本三代実録』では平安時代の859年、865年、875年に神階昇叙の記載がある。また、927年に編纂された『延喜式神名帳』に記載のある「近江國 野洲郡 御上神社 名神大」に比定されている。のち974年には円融天皇が当社を勅願所と定めた。中世以降は武家の信仰も篤く、源頼朝から徳川幕府まで、代々神領を寄進し社殿を造営した。明治時代に入り、近代社格制度のもと官幣中社に列格した。

当社は、JR琵琶湖線・野洲駅の南方2kmあまりの、交通量の多い2つの大通り(国道8号線と県道504号線)が交差する交差点の北側にある。交差点そばは駐車場になっていて、鳥居をくぐると巨木が多数立ち並んでおり、一気に喧騒はかき消され、やや暗いしっとりとした神聖な雰囲気に変わる。さらに参道を進んで空が抜けた明るい場所に辿り着くと、国宝や国指定の重要文化財となっている社殿や楼門などが迎えてくれる。参拝者が見て廻れるエリアはすごく広いわけではないが、特に建物群が素晴らしく見応え十分で満足度は高い。

今回は、近江國の式内社、旧官幣中社であることから参拝することに。参拝時は平日の午後で、参拝者は自分以外には見掛けなかった。

もっと読む滋賀県のおすすめ2選🎍

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ