いそのかみじんぐう

石上神宮奈良県 天理駅

拝殿での参拝は季節により楼門の開・閉門があり、およそ午前5時30分より午後5時30分までの間は、拝殿正面でお参りができます。(開・閉門の時刻は季節により変ります。)

いそのかみじんぐう

拝殿での参拝は季節により楼門の開・閉門があり、およそ午前5時30分より午後5時30分までの間は、拝殿正面でお参りができます。(開・閉門の時刻は季節により変ります。)

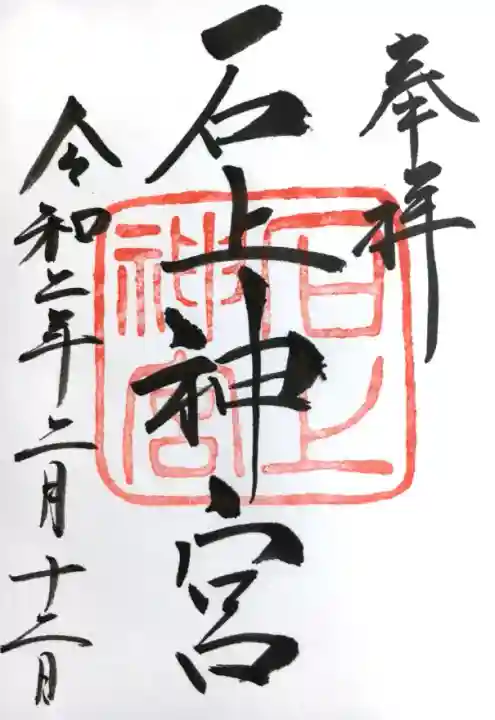

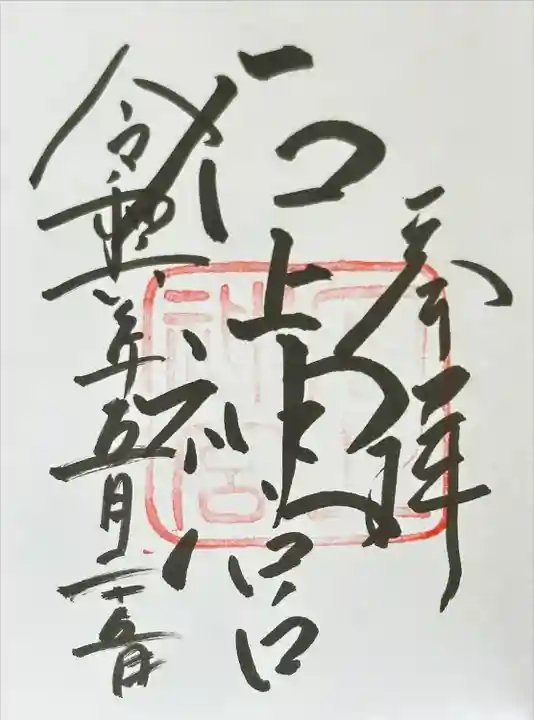

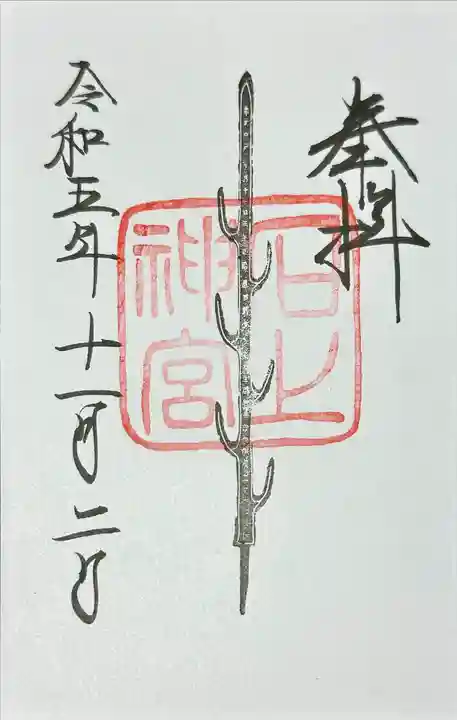

御朱印(2種類)

石上神宮では、「石上神宮」と「七支刀」の2種類の御朱印をいただけます。

石上神宮の御朱印

真ん中に石上神宮と書かれ、石上神宮の印が押されています。

石上神宮は、古事記・日本書紀に石上神宮・石上振神宮との記述がある日本最古の神社の一つで、健康長寿・病気平癒・除災招福・百事成就の守護神として信仰されてきました。

| 御朱印 | 真ん中に「石上神宮」と墨書きされ、神社印が重ねられているものと、社宝の「七支刀」が描かれている2種類の御朱印を拝受できます。 | ||

|---|---|---|---|

| 限定 | - | ||

| 御朱印帳 | |||

| 駐車場 | 無料駐車場あり。第1駐車場/20台、第2駐車場/50台、第3駐車場/80台、第4駐車場/50台 |

奈良県天理市 布留町の石上神宮(いそのかみじんぐう)にご参拝させていただきました☺️

ご祭神

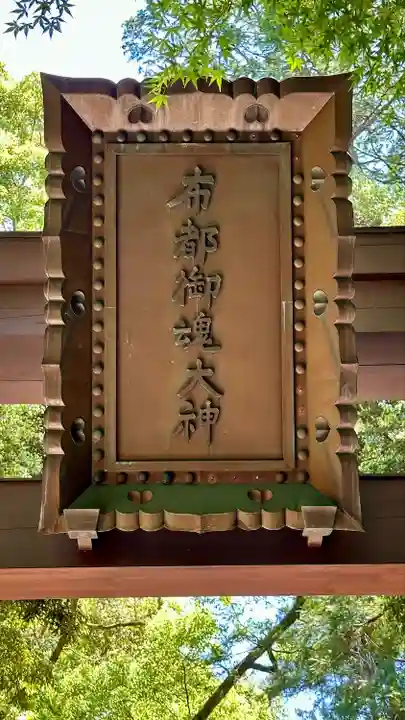

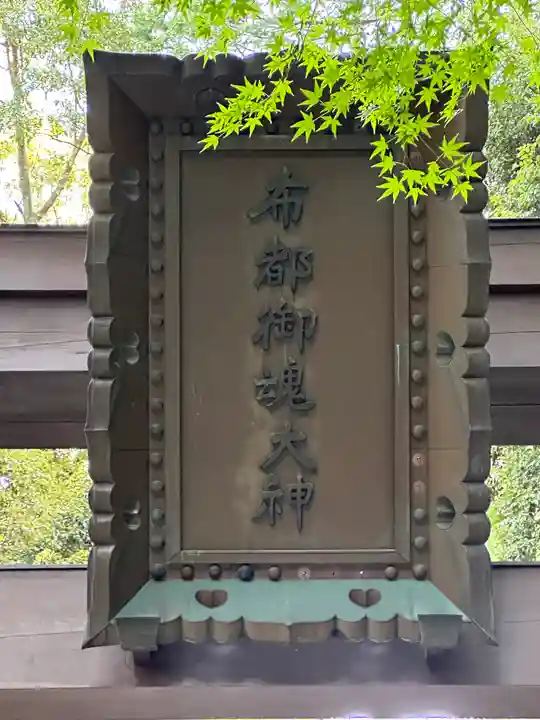

布都御魂大神(ふつのみたまのおおかみ)さま

国土平定に偉功をたてられた神剣「韴霊(ふつのみたま)」に宿る御霊威を称たたえる神さま

布留御魂大神(ふるのみたまのおおかみ)さま

鎮魂(ちんこん たましずめ)にかかわる天璽十種瑞宝(あまつしるしとくさのみづのたから)に宿る御霊威を称たたえる神さま

布都斯魂大神(ふつしみたまのおおかみ)さま

八岐大蛇(やまたのおろち)を退治された天十握剣(あめのとつかのつるぎ)に宿る御霊威を称たたえる神さま

です。

(式内社、二十二社、旧官幣大社)

ご本殿に向かい身滌大祓(みそぎのおおはらい)を畏かしこみ畏かしこみご奏上させていただきました。本日で、関西五芒星巡りを完結させていただくことをご報告させていただきました☺️(石上神宮、廣田神社、高鴨神社、石清水八幡宮、大鳥大社、石上神宮)

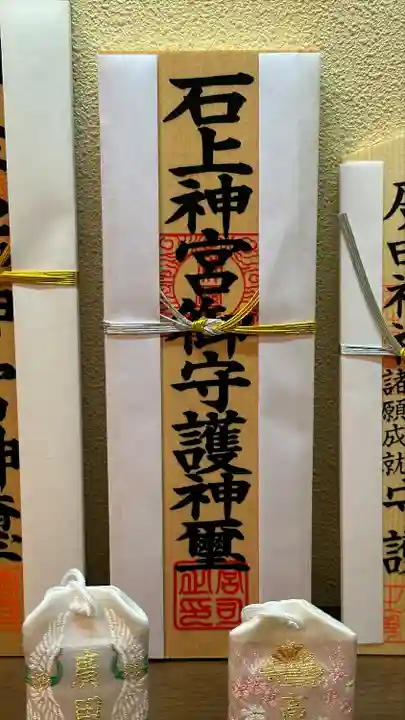

先日、社務所でいただいた大大麻(木札)を正面頭上にかざしながら、五芒星を結ぶお力を木札にいただけますように、再度 お祈り申し上げました。また、道中の無事故無事であったことのお礼を申し上げ、神さまの益々のご繁栄を心からお祈り申し上げました☺️

神さまに届きましたでしょうか😊

精進して また つぎも ご参拝させていただけますように☺️

PS.

自宅🏠で今回の五芒星を一筆書きで描いた地図を手に持ちながら、五箇所のご神前でご奏上させていただいた同じ祝詞のりと(キーワード)を唱えさせていただき、結界を結ばせていただきました。この数日手を合わせることが出来なかったので、ほんとうにすっきりとしました。(ある意味苦行です。)

またそのあと自宅から見た天空にも、勢いのある雲☁️が広がっていて、じっと見守っていただいているんだという実感を持つことができました。ありがたいことです。ほんとうにありがとうございます😊

重厚なご神域 空気が一変します

石上神宮第二参拝者駐車場から見上げて

五芒星を結ばせていただいて

自宅から

見守っていただいてほんとにありがとうございます☺️

奈良県天理市 布留町の石上神宮(いそのかみじんぐう)にご参拝させていただきました☺️

ご祭神

⚪︎布都御魂大神(ふつのみたまのおおかみ)さま

→国土平定に偉功をたてられた神剣「韴霊(ふつのみたま)」に宿る御霊威を称たたえる神さま

⚪︎布留御魂大神(ふるのみたまのおおかみ)さま

→鎮魂(ちんこん たましずめ)にかかわる天璽十種瑞宝(あまつしるしとくさのみづのたから)に宿る御霊威を称たたえる神さま

⚪︎布都斯魂大神(ふつしみたまのおおかみ)さま

→八岐大蛇(やまたのおろち)を退治された天十握剣(あめのとつかのつるぎ)に宿る御霊威を称たたえる神さま

です。

(式内社、二十二社、旧官幣大社)

ご本殿に向かい畏かしこみ畏かしこみ身滌大祓(みそぎのおおはらい)をご奏上させていただきました。神さまに届きましたでしょうか。

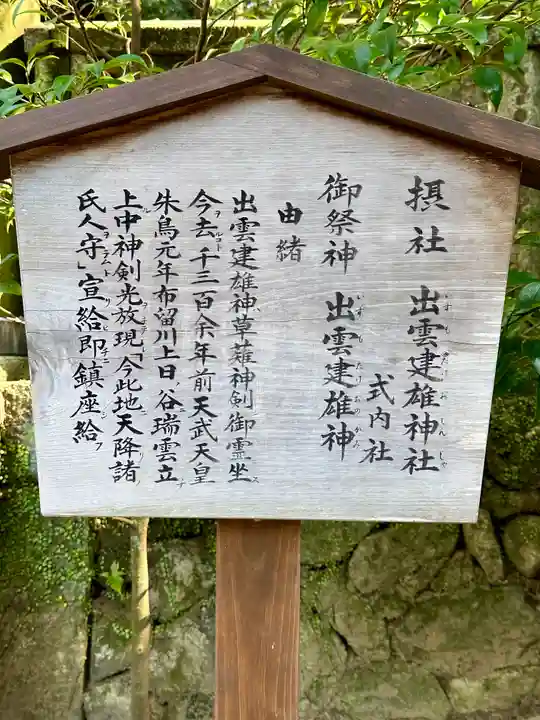

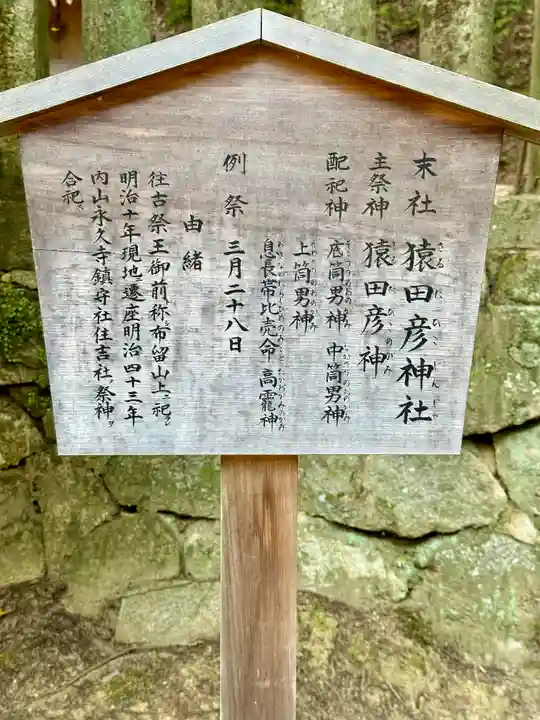

国宝の摂社 出雲建雄神社拝殿(いずもたけおじんじゃはいでん)の前の石段の上段に立って楼門(ろうもん)を眺ながめると、ご本殿の方角から陽炎かげろうのようなパワーが流れ出ているように見えます。(識子.S)

出雲建雄神(いずもたけおのかみ)さまは草薙剣(くさなぎのつるぎ)の荒魂(あらみたま)とされていて、そのパワーなのでしょうか☺️たしかにその風景は荘厳そうごんで、まるで光っているように感じます。そう思って見るからなんでしょうが、いつ見てもすごい迫力があります☺️

1月 つぎの関西逆五芒星巡りに、またご参拝させて頂こうと思います。

精進して また つぎもご参拝させていただけますように😊

ご本殿から一直線の石階段の上から見る楼門(ろうもん)

楼門の入口 迫力あります(*•̀ᴗ•́*)و ̑̑

ご本殿から一直線の石階段の上にご鎮座される国宝の摂社 出雲建雄神社拝殿(いずもたけおじんじゃはいでん)

鶏🐔ニワトリは神使

大きな声で鳴いてくれました☺️

| 住所 | 奈良県天理市布留町384 |

|---|---|

| 行き方 | JR及び近鉄「天理駅」から徒歩約30分

|

| 名称 | 石上神宮 |

|---|---|

| 読み方 | いそのかみじんぐう |

| 参拝時間 | 拝殿での参拝は季節により楼門の開・閉門があり、およそ午前5時30分より午後5時30分までの間は、拝殿正面でお参りができます。(開・閉門の時刻は季節により変ります。) |

| 参拝にかかる時間 | 約15分 |

| 参拝料 | なし |

| トイレ | あり |

| 御朱印 | あり 真ん中に「石上神宮」と墨書きされ、神社印が重ねられているものと、社宝の「七支刀」が描かれている2種類の御朱印を拝受できます。 |

| 限定御朱印 | なし |

| 御朱印帳 | あり |

| 電話番号 | 0743-62-0900 お問い合わせの際は「ホトカミを見た」とお伝えいただければ幸いです。 |

| ホームページ | http://www.isonokami.jp/ |

| おみくじ | あり |

| お守り | あり |

| SNS |

| 二十二社 | |

|---|---|

| 神仏霊場巡拝の道 |

| ご祭神 | 《主祭神》 布都御魂大神 《配祀神》 布留御魂大神 布都斯魂大神 宇麻志麻治命 五十瓊敷命 白河天皇 市川臣命 |

|---|---|

| ご神体 | 布都御魂剣,天羽々斬剣 |

| 創建時代 | 崇神天皇七年 |

| 創始者 | 伊香色雄命 |

| 本殿 | 流造 |

| 文化財 | 拝殿・摂社出雲建雄神社拝殿・七支刀(国宝)

|

| 体験 | 祈祷おみくじお宮参り絵馬七五三御朱印博物館お守り重要文化財祭り札所・七福神巡り伝説 |

| 概要 | 石上神宮(いそのかみじんぐう)は、奈良県天理市布留町にある神社。式内社(名神大社)、二十二社(中七社)。旧社格は官幣大社で、現在は神社本庁の別表神社。 |

|---|---|

| 歴史 | 歴史[編集] 古代の山辺郡石上郷に属する布留山の西北麓に鎮座する。非常に歴史の古い神社で、『古事記』・『日本書紀』に既に、石上神宮・石上振神宮との記述がある。神宮号を記録上では伊勢神宮と同じく一番古く称している。古代軍事氏族である物部氏が祭祀し、ヤマト政権の武器庫としての役割も果たしてきたと考えられている[誰によって?]。@media screen{.mw-parser-output .fix-domain{border-bottom:dashed 1px}}古くは斎宮が居たという。その中で、本当に斎宮であったかどうか議論が多いが、布都姫という名が知られている。[要出典] 社伝によれば、...Wikipediaで続きを読む |

| 行事 | 祭事[編集] 祭事一覧 1月 1日 歳旦祭 3日 元始祭 15日 古神符焼納祭 2月 節分前夜 玉の緒祭 節分当日 節分祭 19日 祈年祭 4月 第1日曜日 献燈講講社大祭 15日 春季大祭 5月 3日 長寿講社春季大祭 6月 30日 神剣渡御祭(でんでん祭)、大祓式 9月 第1日曜日 崇敬会大祭 10月 1日 榜示浚神事 15日 例祭(ふるまつり) 11月 3日 長寿講社秋季大祭 11月 22日 鎮魂祭 23日 新嘗祭 12月 8日 お火焚祭 23日 天長祭 31日 神庫祭、大祓式、除夜祭 毎月1日・15日 月次祭 |

| 引用元情報 | 「石上神宮」『ウィキペディア日本語版』。 この版のURL:https://ja.wikipedia.org/w/index.php?%E7%9F%B3%E4%B8%8A%E7%A5%9E%E5%AE%AE&oldid=101218594 |

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ

7

0