がんごうじ|真言律宗

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方元興寺のお参りの記録一覧

5 / 7ページ101〜125件155件中

絞り込み

複数語は空白区切り

参拝期間

----年--月

〜----年--月

御朱印関連

フォロー中

自分

サポーター

検索する

絞り込み限定

投稿日降順

キーワード

参拝----年--月〜----年--月

御朱印

フォロー

自分

サポーター

検索

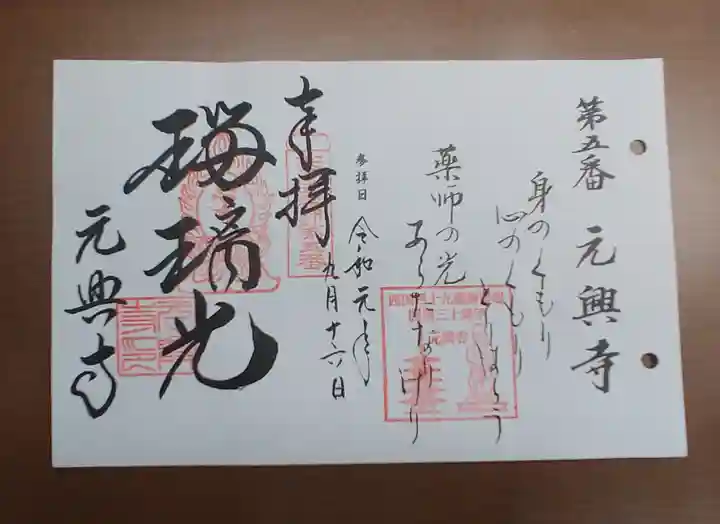

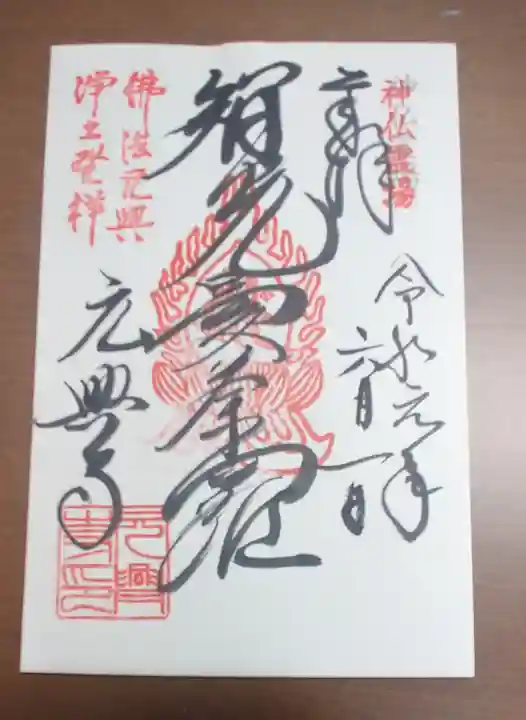

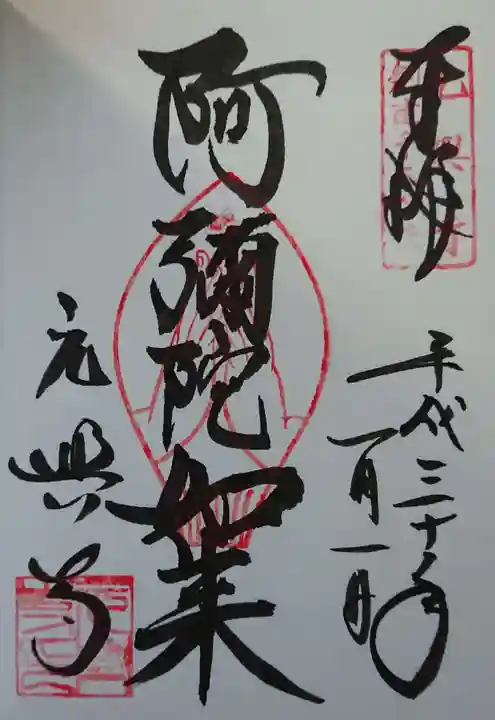

らんでぃー

2021年08月15日(日)386投稿

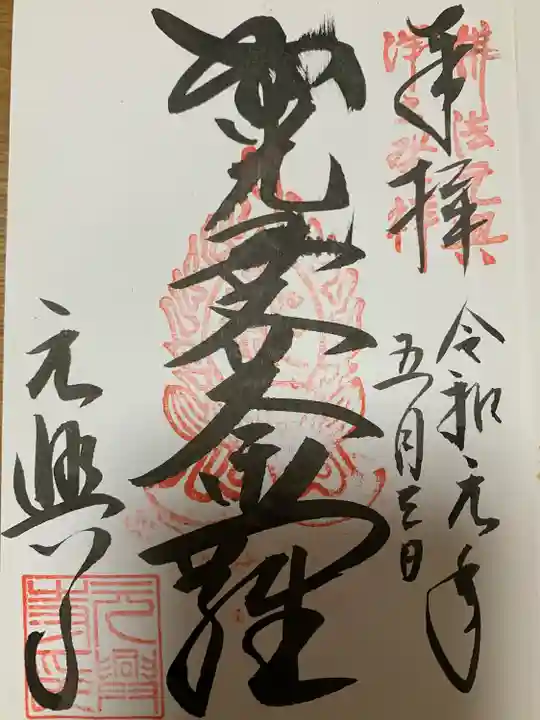

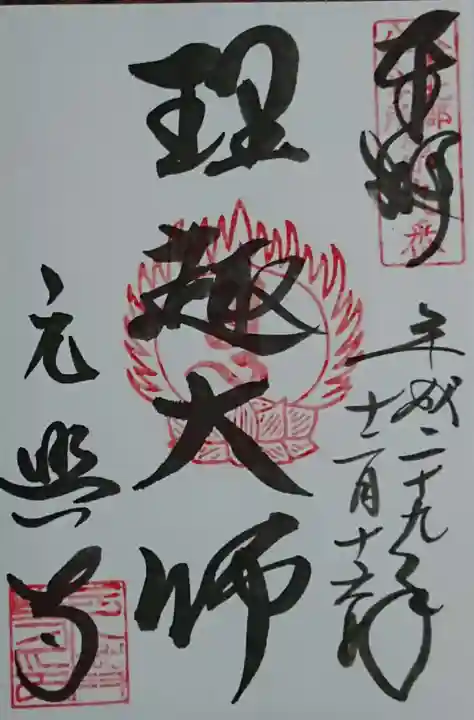

しん

2023年07月13日(木)2967投稿

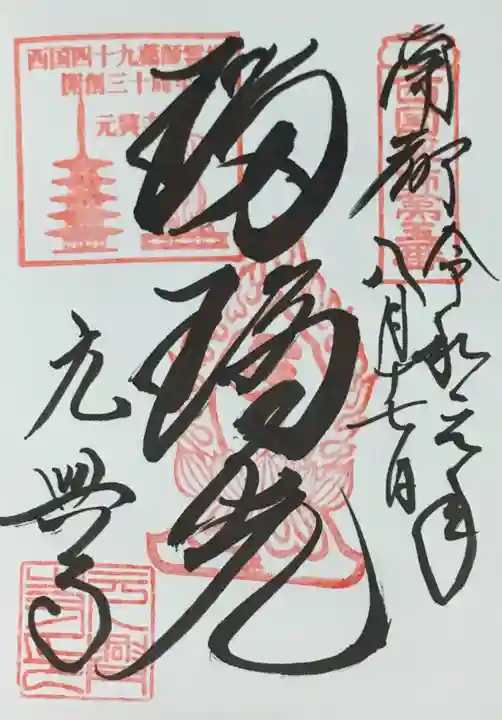

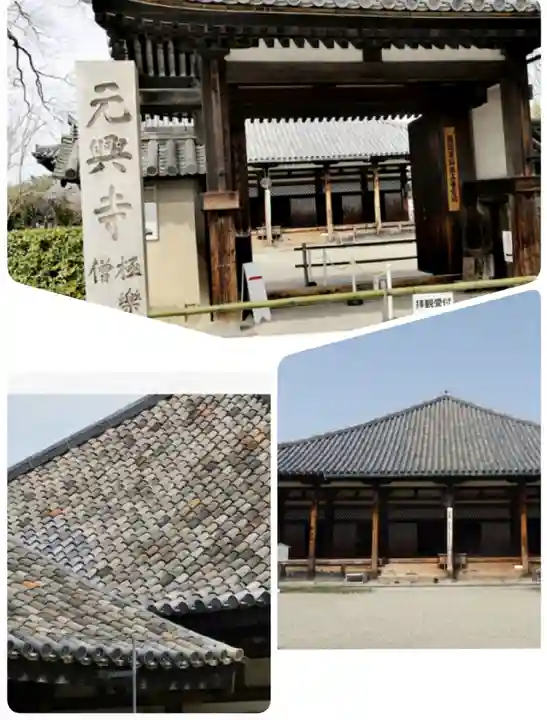

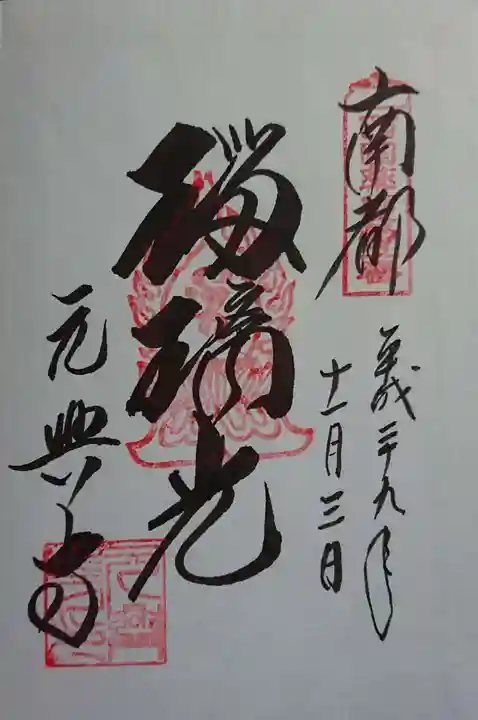

ジンジャー

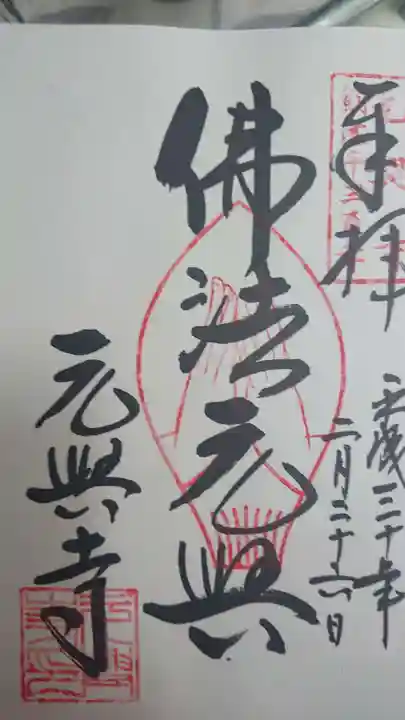

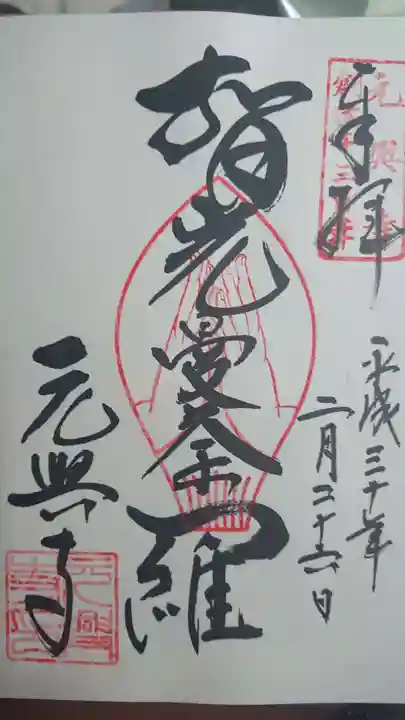

2019年03月21日(木)1664投稿

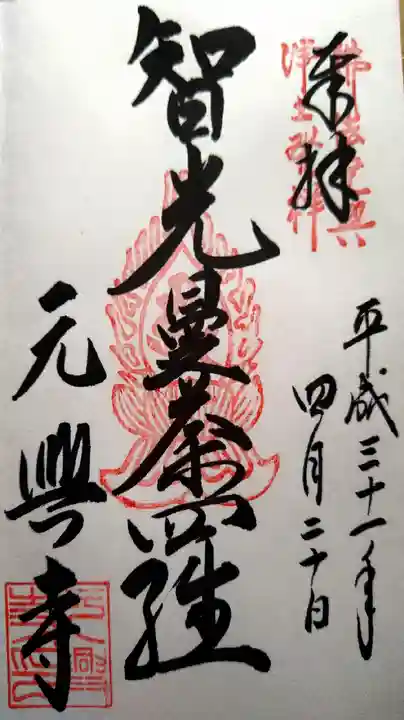

ミッフィー

2024年12月10日(火)987投稿

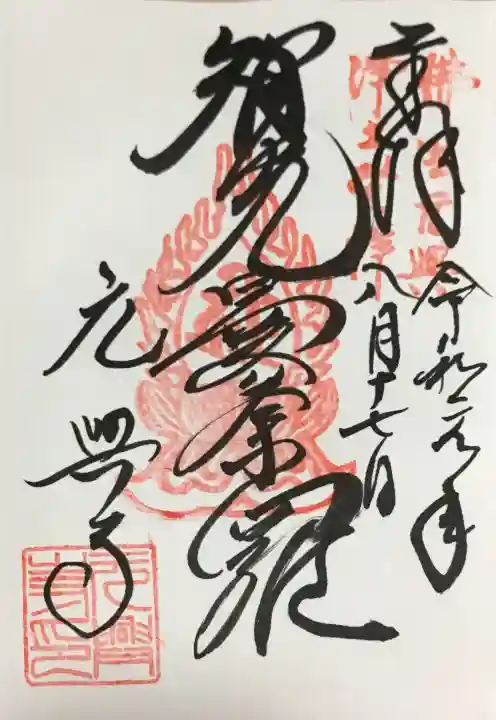

ジンジャー

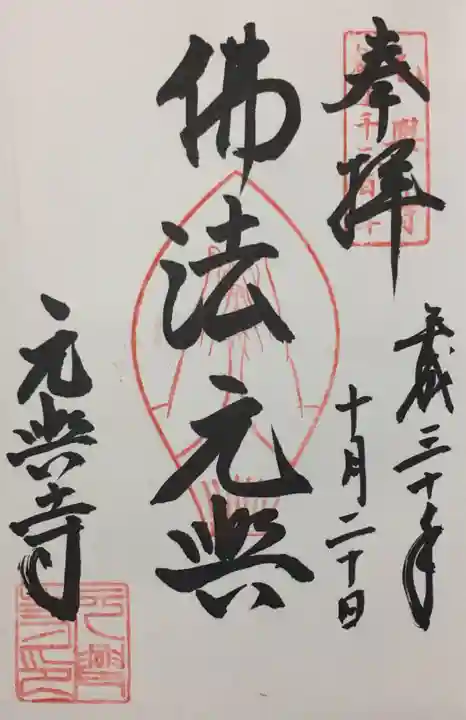

2018年02月08日(木)1664投稿

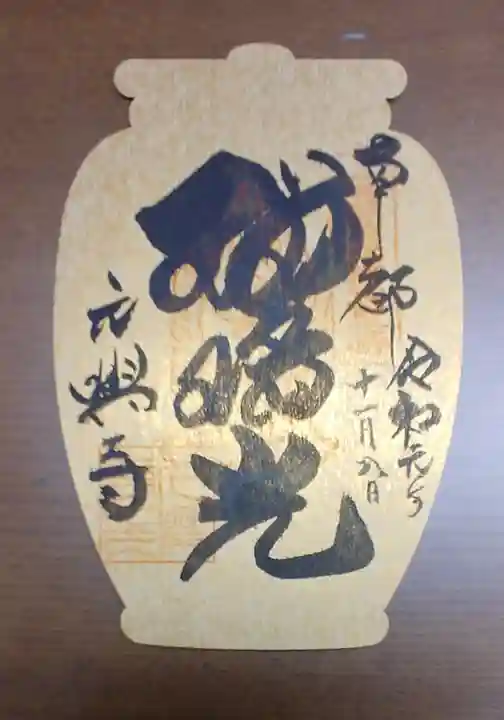

ジンジャー

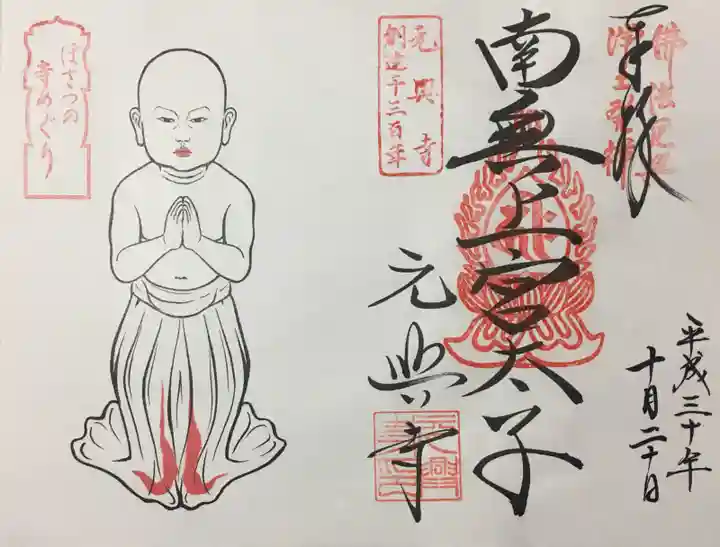

2017年11月06日(月)1664投稿

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ