ごしらかわいんごせいせき ほうじゅうじ|天台宗

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方後白河院御聖蹟 法住寺へのアクセス・駐車場

アクセス情報

| 住所 | 京都府京都市東山区三十三間堂廻り町655 |

|---|---|

| 行き方 | JR京都駅より市バス100・206・208系統で10分「博物館三十三間堂前」下車すぐ

|

| 駐車場 | あり |

基本情報

| 近くの駅 | 最寄駅ではなく、直線距離で最も近い駅を目安として表示しています。 Googleマップ等で出発地からのアクセスをご確認ください。 |

|---|---|

| 参拝時間 | 〜16:00 |

| 電話番号 | 075-561-4137 お問い合わせの際は「ホトカミを見た」とお伝えいただければ幸いです。 |

| ホームページ | http://hojyuji.jp/ |

駐車場に関する投稿(2件)

今回は京都市内の寺院巡りです。先ず1寺目は東山区に在る法住寺です。後白河法皇ゆかりの寺。超有名な三十三間堂の道路を挟んだ東側です。住所が三十三間堂廻り町とは何か気になる地名です。

天台宗で、本尊は不動明王。

この不動明王は「身代り不動明王」と言われ、後白河法皇の念持仏だったといい、1183年の法住寺合戦の際に当時の天台座主・明雲が木曽義仲の軍が放った矢に倒れた。法皇は難を逃れ、不動明王が明雲になり身代りになったとして涙したと伝わります。

989年に藤原為光が夫人と娘・忯子(花山天皇の女御)の菩提を弔うために創立。広大な地域を占めていたが1032年に焼失し荒廃。後の世になり、後白河天皇は1158年に皇位を二条天皇に譲り、法住寺の地を院の御所と定めて、上皇となって1161年に移り住んだ。その後、平清盛に命じて法住寺殿の域内に蓮華王院(三十三間堂)を造営。1192年に亡くなり、法華堂が建てられ葬られた。1621年に後白河天皇の御陵(法華堂)を守護するため、法住寺殿跡地に因み法住寺が創建された。明治時代になり、後白河天皇陵が宮内省所管となり、御陵と寺域を別して寺号を大興徳院とした。1955年に大興徳院より旧号の法住寺に戻した。

また、赤穂浪士の大石内蔵助が法住寺の本尊不動明王に祈念していたといい、大石内蔵助以下四十七士の木像が祀られており、毎年12月14日に義士会法要が行われています。それと、漫画さざえさんの作家・長谷川町子さんの墓もあります。

今年は親鸞聖人生誕850年の節目の年、京都国博では親鸞展を開催(3/25~5/21)。この法住寺では親鸞聖人ゆかりの仏像が拝観できる(3/25~5/21)という事で参拝しました。

有難い事に寺院の南側に駐車場がありますので、停めさせて頂きました。通りを西へ進むと立派な門、こんな門があるとは知りませんでした。豊臣秀吉が方広寺建立の際に建てた門で南大門、重文に指定されていますが、車でくぐれます。門をくぐって北へ行くと右側(東側)に法住寺、左側(西側)に三十三間堂です。要は三十三間堂も方広寺の寺領にしたという事です。ちょっと話が逸れました。

この通りに面して旧御陵正門と山門があります。山門をくぐると正面に書院玄関、左側に鎮守社。右側へ行くとちょっとした庭があり正面に本堂、右側に手水、左側に阿弥陀堂。本堂から入ります。入って左側に受付がありましたので、拝観料(700円、ポストカード2枚付き)を納めて、御朱印帳を渡して御朱印をお願いしました。靴を脱いで上がらせて頂きます。堂内は一切撮影禁止です。本堂は外陣と内陣を格子戸で仕切った密教系の造り、内陣には入れませんでしたので本尊の不動明王は格子の隙間から、内陣は暗くてやや距離もあって細かな所までは観えません。隣接する阿弥陀堂との間の小部屋には赤穂浪士・四十七士の木像が祀られていました。縁側を通って阿弥陀堂へ。阿弥陀堂は写経・写仏の会場となっており、準備がされていました。

阿弥陀堂には、親鸞聖人そば喰いの御像と親鸞聖人御作阿弥陀如来像が安置されていました。親鸞聖人そば喰いの御像は、親鸞28歳の自刻の像といい、1201年に親鸞は比叡山の無量寿院より密かに山を下り、100日間の六角堂参籠を行った。この時、同宿の僧が怪しみ、師に告げた。師は衆僧達を集め、蕎麦を振舞う名目で、親鸞の所在を確かめようとした。すると、木像が留守の親鸞に代わり、蕎麦を食べ終え、居留守の役を見事に果たした事からその名がついたと伝わります。後に仏光寺に遷され、1868年にこちらへ遷されました。親鸞聖人御作阿弥陀如来像は、親鸞18歳の時の作と伝わり、背に其心という朱印が2つ押され、足に親鸞の花押が朱と墨で三字記されているそうです。像は比叡山の無量寿院に本尊として安置されていたといい、そば喰いの御像と同様に仏光寺に遷され、1868年にこちらへ遷されました。両像とも割と近くまで寄って観れました。

阿弥陀堂には他に後白河法皇木像お前立ちが安置されており、毎年5/1~5/7に開扉されます。(後白河法皇木像は後白河天皇陵にあり非公開) 長谷川町子さんの位牌も置かれているとお聞きしました。本堂の受付に戻って、預けておいた御朱印帳を受取り失礼する事にしました。

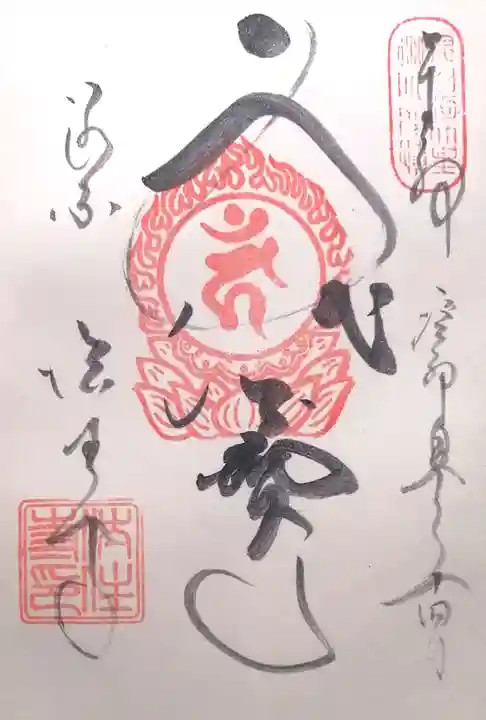

御朱印

達筆すぎて。身代不動尊と書かれているでしょうか。

墨に雲英が入れてあるのかキラキラ。

直接法住寺には関係ないですが、豊臣秀吉が創建した方広寺の南大門。重文の門を車でくぐる事が出来る。この先の右側に法住寺、左側に三十三間堂。

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ