とうふくぜんじ(とうふくじ)|臨済宗東福寺派大本山|慧日山

東福禅寺(東福寺)京都府 鳥羽街道駅

4月〜10月:9:00~16:00(16:30閉門)/11月~12月初旬まで:8:30~16:00(16:30閉門)/12月初旬~3月末:9:00~15:30(16:00閉門)

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方とうふくぜんじ(とうふくじ)|臨済宗東福寺派大本山|慧日山

4月〜10月:9:00~16:00(16:30閉門)/11月~12月初旬まで:8:30~16:00(16:30閉門)/12月初旬~3月末:9:00~15:30(16:00閉門)

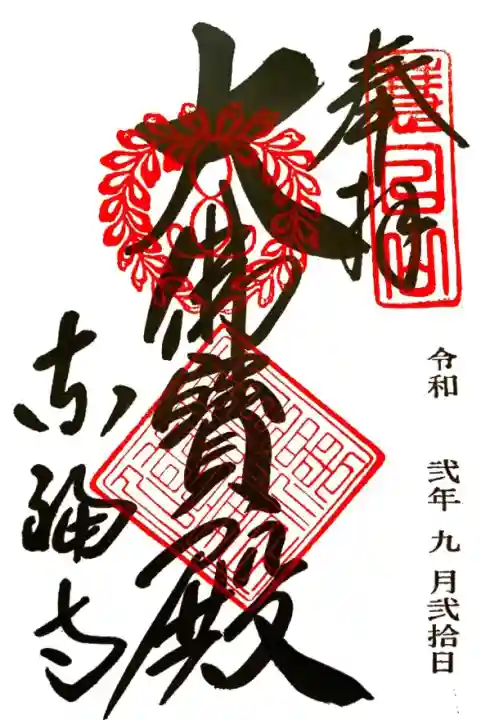

東福寺では、「大佛寳殿」と「通天」の2種類の御朱印をいただけます。

また、季節に合わせた御朱印が頒布されています。

先週はまだ残念だった紅葉が今週はどうなっているかな?

ということで紅葉で有名なお寺にお参りしました。

東福寺は紅葉で混雑する京都市のお寺ベスト5に入ると思います。

近辺の道は混雑しており警備員が太い道からの流れを止めていました。

仕方なく遠くのコインパーキングに停めて2kmほど歩きました。

この時期は東福寺と塔頭が秋の特別拝観をしていて 参拝者がとても多いのです。

飛び交う中国語を潜り抜け ようやく東福寺に着き まずは三門の特別公開です。

国宝の三門ですので これは逃すまいと1000円の入場料を払い 笑うほど急な階段を上りました。内部の写真が撮れないのですが とても素晴らしかったです。

続いてモミジだらけの谷に架かる通天橋に向かいました。

人混みゴミごみ。。。大渋滞でした。写真に人が映り込まないように撮るのが難しい。

モミジは う~~真っ赤ではなかったのが残念でした。来週末かも知れません。

しかし先週に比べれば大満足でした。

この日は特別拝観を狙って回りましたので お財布がとっても悲しいことになってしまいました。

拝観料と御朱印代で1000円札がばんばん出て行ってしまいました。

摂政九條道家が,奈良における最大の寺院である東大寺に比べ,また奈良で最も盛大を極めた興福寺になぞらえようとの念願で,「東」と「福」の字を取り,京都最大の大伽藍を造営したのが慧日(えにち)山東福寺です。嘉禎2年 (1236年)より建長7年(1255年)まで実に19年を費やして完成しました。寛元元年(1243年)には聖一(しょういち)国師を開山に仰ぎ,まず天台・真言・禅の各宗兼学の堂塔を完備しましたが,元応元年(1319年)、建武元年(1334年)、延元元年(1336年)と相次ぐ火災のために大部分を焼失しました。延元元年8月の被災後4ヶ月目には早くも復興に着手し,貞和3年(1346年)6月には前関白一条経道により仏殿の上棟が行われ,延元の火災以降実に20余年を経て,再び偉観を誇ることになりました。建武被災の直前にはすでに京都五山の中に列せられていましたから,再建後の東福寺は完全な禅宗寺院としての寺観を整えることとなりました。仏殿本尊の釈迦仏像は15m,左右の観音・弥勒両菩薩像は7.5mで,新大仏寺の名で喧伝され,足利義持・豊臣秀吉・徳川家康らによって保護修理も加えられ,東福寺は永く京都最大の禅苑としての面目を伝え,兵火を受けることなく明治に至りました。明治14年12月に,惜しくも仏殿・法堂(はっとう),方丈,庫裡(くり)を焼失しました。その後,大正6年(1917年)より本堂(仏殿兼法堂)の再建に着工,昭和9年(1934年)に落成。明治23年(1890年)に方丈,同43(1910)年に庫裡も再建され,鎌倉・室町時代からの重要な古建築に伍して,現代木造建築物の精粋を遺憾なく発揮しています。

| 住所 | 京都府京都市東山区本町15-778 |

|---|---|

| 行き方 | JR奈良線・京阪本線「東福寺駅」下車、南東へ徒歩10分。

|

| 名称 | 東福禅寺(東福寺) |

|---|---|

| 読み方 | とうふくぜんじ(とうふくじ) |

| 参拝時間 | 4月〜10月:9:00~16:00(16:30閉門)/11月~12月初旬まで:8:30~16:00(16:30閉門)/12月初旬~3月末:9:00~15:30(16:00閉門) |

| 御朱印 | あり |

| 限定御朱印 | なし |

| 電話番号 | 075-561-0087 お問い合わせの際は「ホトカミを見た」とお伝えいただければ幸いです。 |

| ホームページ | http://www.tofukuji.jp/index.html |

| 数珠巡礼 第21番 |

|---|

| ご本尊 | 釈迦如来 |

|---|---|

| 山号 | 慧日山 |

| 宗旨・宗派 | 臨済宗東福寺派大本山 |

| 創建時代 | 1236年(嘉禎2年) |

| 開山・開基 | 聖一国師円爾 ・九条道家 |

| ご由緒 | 摂政九條道家が,奈良における最大の寺院である東大寺に比べ,また奈良で最も盛大を極めた興福寺になぞらえようとの念願で,「東」と「福」の字を取り,京都最大の大伽藍を造営したのが慧日(えにち)山東福寺です。嘉禎2年 (1236年)より建長7年(1255年)まで実に19年を費やして完成しました。寛元元年(1243年)には聖一(しょういち)国師を開山に仰ぎ,まず天台・真言・禅の各宗兼学の堂塔を完備しましたが,元応元年(1319年)、建武元年(1334年)、延元元年(1336年)と相次ぐ火災のために大部分を焼失しました。延元元年8月の被災後4ヶ月目には早くも復興に着手し,貞和3年(1346年)6月には前関白一条経道により仏殿の上棟が行われ,延元の火災以降実に20余年を経て,再び偉観を誇ることになりました。建武被災の直前にはすでに京都五山の中に列せられていましたから,再建後の東福寺は完全な禅宗寺院としての寺観を整えることとなりました。仏殿本尊の釈迦仏像は15m,左右の観音・弥勒両菩薩像は7.5mで,新大仏寺の名で喧伝され,足利義持・豊臣秀吉・徳川家康らによって保護修理も加えられ,東福寺は永く京都最大の禅苑としての面目を伝え,兵火を受けることなく明治に至りました。明治14年12月に,惜しくも仏殿・法堂(はっとう),方丈,庫裡(くり)を焼失しました。その後,大正6年(1917年)より本堂(仏殿兼法堂)の再建に着工,昭和9年(1934年)に落成。明治23年(1890年)に方丈,同43(1910)年に庫裡も再建され,鎌倉・室町時代からの重要な古建築に伍して,現代木造建築物の精粋を遺憾なく発揮しています。 |

| 体験 |

ホトカミには、日本最大となる全国15万8千件の神社お寺の情報や、2万件以上の御朱印のオリジナルデータがあります。

ご利用になりたい法人様やメディア関係の方々は、こちらよりお気軽にご相談ください。

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ