かわさきだいし(へいけんじ)|真言宗智山派|金剛山

あなたのサポートが必要です〈特典あり〉

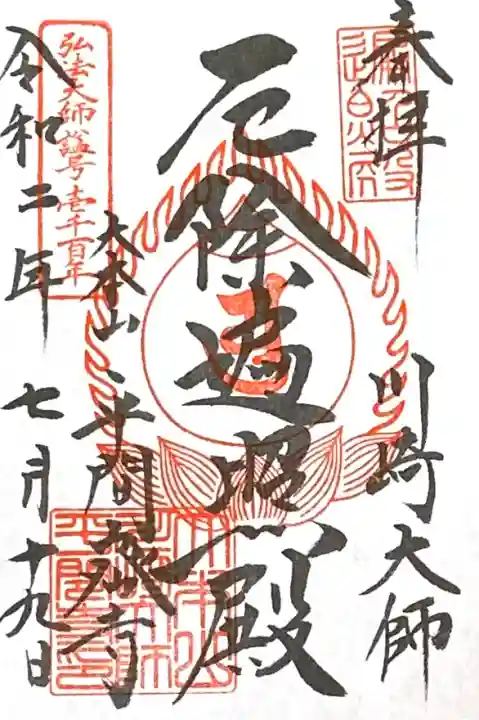

御朱印

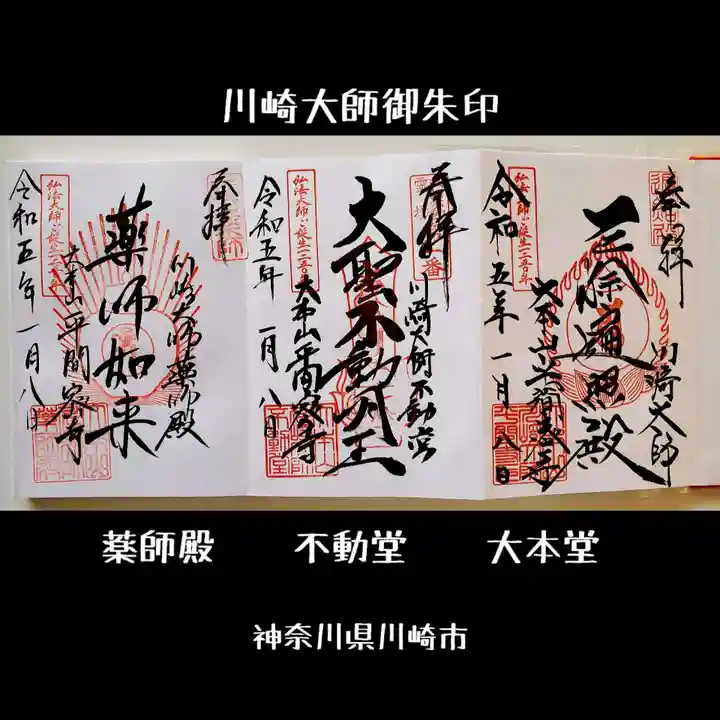

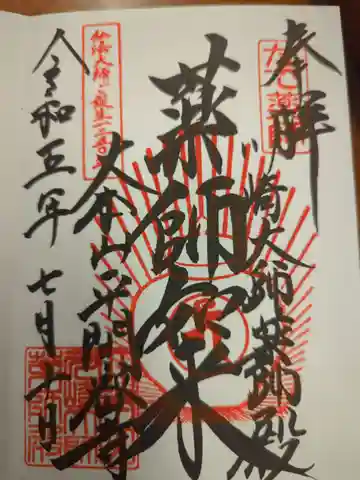

川崎大師平間寺では、大本堂で「川崎大師平間寺」「関東八十八ヵ所霊場特別霊場」「東海三十三観音霊場第33番札所」の御朱印、不動堂で「武相不動尊霊場第1番札所」「関東三十六不動霊場第7番札所」の御朱印、薬師殿で「薬師殿」の御朱印、 自動車交通安全祈祷殿で「 自動車交通安全祈祷殿」の御朱印、 護持志納受付所で「玉川八十八ヶ所霊場第1番札所」の御朱印をいただけます。

季節や行事に合わせた限定御朱印も頒布されています。

川崎大師平間寺の御朱印

| 御朱印 | 真ん中に厄除遍照殿、その右下に川崎大師、左下に大本山平間密寺と書かれ、真ん中に梵字の印、左上に弘法大師諡号壱千百年の印、左下に社印が押されています。

| ||

|---|---|---|---|

| 限定 | - | ||

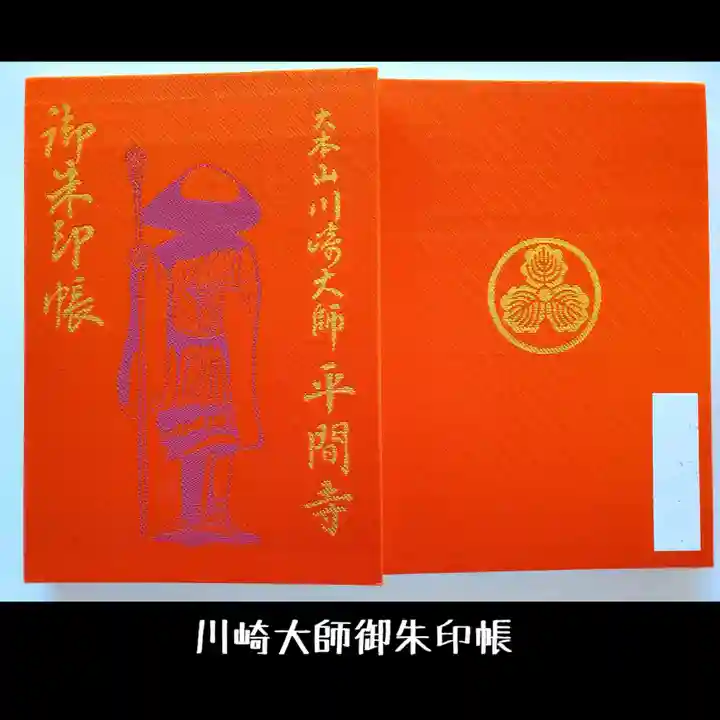

| 御朱印帳 | |||

| 駐車場 | あり

|

巡礼

その他の巡礼の情報

川崎大師(平間寺)について

初詣参拝者数全国トップスリー!

毎年300万人もの初詣参拝者を集める川崎大師。関東三大師のひとつであり、厄除け大師としても愛されています。

毎日護摩祈祷が行われ、厄除け、家内安全、商売繁昌、健康長寿など、諸願成就を願う人達や人生の節目を祝う多くの人達が訪れています。

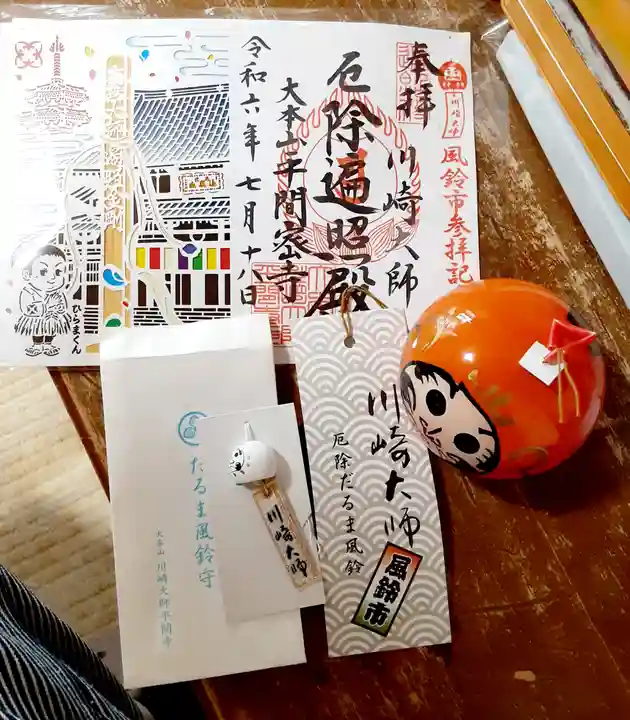

目標達成祈願の縁起物 だるま

大師名物の土産物のひとつ、縁起物の代表「厄除・開運だるま」。祈願の初めに男性は左眼、女性は右眼を書き

入れ、願いがかなったときに両目を入れて開眼し満願成就を果たすのが、大師のだるま特有の慣習だとか。

仲見世通り名物『飴』と『久寿餅』

川崎大師のお土産といえば、飴きりパフォーマンスが見ているだけでたのしい「飴」と、伝統の和菓子「久寿餅」。どちらも老舗のお店がずらりと並び、食べ比べてみるのも楽しみの一つです。

神奈川県のおすすめ2選🎋

おすすめの投稿

【関東 川崎編】

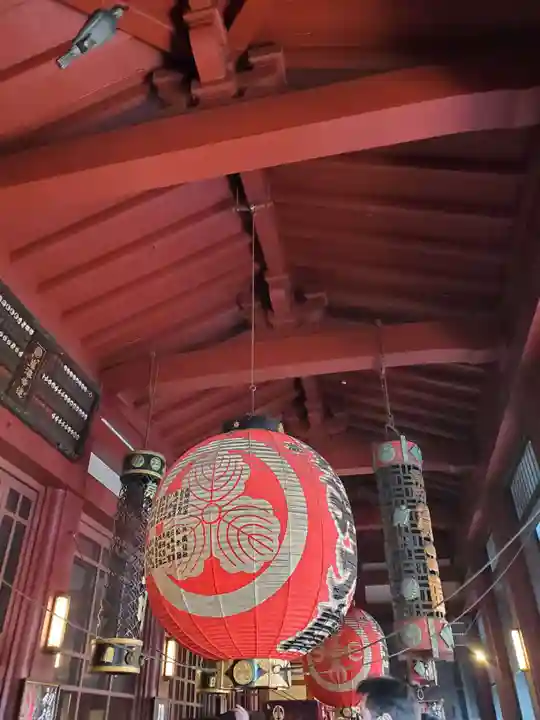

本日メインの川崎大師さんへ若宮八幡宮の動揺を抑えつつやって来ました😁

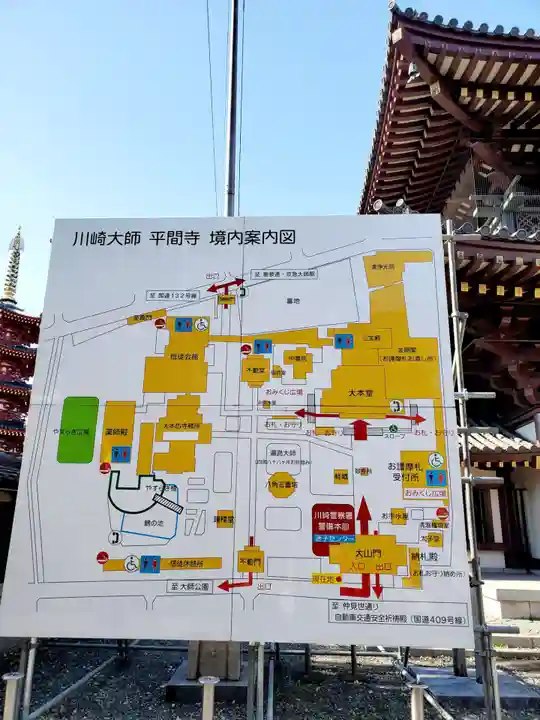

自動車なんチャラにバイク止めて大師さんへまぁなかなか歩きますが仲店等あって見所満載でした😊

汗びゃななりますが💦

自動車なんチャラってところは無料で駐車OKです✌

看板はあるが大師さんには着かない😅

仲見世です飴ちゃんやダルマちゃん等々が有名らしいです😊

ダルマ、ダルマ、ダルマですわ😅

やっぱりめちゃめちゃえぇ感じです😆

蓮かなぁ蓮やなきっと💦

ひらまくん😅ひらまくんかぁ何する人でしょうねぁ

ほんま立派な所です🙏

見るところいろいろあるなぁ😊

見所満載ですよ😊

池の鯉でも見てみるかっ🐟

って水すっからかんやん😱

北の湖親方やぁデカ😆

ほんま立派です✌

さすが関東はしゃれてるなぁ😚

余談ですがダルマの色やらなんやらいろいろ店の方が説明してくれました親切にどうもでしたでも買わない🙇

行事

1月

1日 - 元朝大護摩供

第2月曜日-成人式法楽

21日 - 初大師

2月

節分当日 - 節分会・豆まき式、星まつり

3月

18日〜24日 - 御影供まつり

21日 - 正御影供

4月

中旬の土・日曜日 - かわさき楽大師(2020年より長期開催休止中)

21日 - 大般若経転読会

5月

中旬-弘法大師降誕会

7月

中旬 - 風鈴市 (20日 踊り練り込み 曲はやくよけ風鈴市音頭 風鈴市祝い唄)

8月

20日 - 22日-夏期講座(信徒・著名人・教学研究所教授らが講師)

12月

8日 - 成道会

21日 - 納めの大師

歴史

大本山川崎大師平間寺は、京都東山七条の智積院を総本山とし、成田山新勝寺(千葉県成田市)、髙尾山薬王院(東京都八王子市)とともに、真言宗智山派の関東三大本山の寺院のひとつです。

もろもろの災厄をことごとく消除する厄除大師として、霊験あらたかであると昔から知られる川崎大師のおこりは、平安時代末期・崇徳天皇の御代まで遡ります。

無実の罪により生国である尾張(現在の愛知県)を追われ諸国流浪の果てに川崎にたどり着いた平間兼乗(ひらまかねのり)は、漁師として慎ましく生計をたてながら、深く仏法に帰依しとくに弘法大師を崇信していました。

兼乗が42歳厄年のとき、夢まくらに高僧が立ち「我むかし唐にありしころ、我が像を刻み、海上に放ちしことあり。以来未だ有縁の人を得ず。いま、汝速やかに網し、これを供養し、功徳を諸人に及ぼさば、汝が災厄転じて福徳となり。諸願もまた満足すべし」と告げたのです。

夢のお告げに従い海にでた兼乗が、海中から引き揚げた木像こそ御本尊・厄除弘法大師尊像でした。兼乗は尊像を浄め、ささやかな草庵にお祀りし朝夕欠かさず供養を捧げました。

ある時、諸国遊化の途中に偶然兼乗のもとを立ち寄られた高野山の尊賢上人は、尊像奉祀の由縁と兼乗の境遇を知り感激され二人で力をあわせ、大治3年(1128)一寺を建立。兼乗の姓・平間から平間寺(へいけんじ)と号し、御本尊に厄除弘法大師を奉安されました。そして、長承3年(1134)お大師さまのご加護ご利益により無実の罪が晴れた兼乗は、生国に帰ることができました。

皇室の篤い尊信や11代将軍・徳川家斉公の厄除け祈願参拝によって、江戸庶民の間をはじめ全国に「厄除けのお大師さま」として一層広く知られることになり今日に至ります。

https://www.kawasakidaishi.com/about/

| 名称 | 川崎大師(平間寺) |

|---|---|

| 読み方 | かわさきだいし(へいけんじ) |

| トイレ | あり ご祈祷受付前を通り抜けた先と大駐車場近く |

| 御朱印 | あり 真ん中に厄除遍照殿、その右下に川崎大師、左下に大本山平間密寺と書かれ、真ん中に梵字の印、左上に弘法大師諡号壱千百年の印、左下に社印が押されています。

|

| 限定御朱印 | なし |

| 御朱印帳 | あり |

| 電話番号 | 044-266-3420(代) お問い合わせの際は「ホトカミを見た」とお伝えいただければ幸いです。 |

| ホームページ | http://www.kawasakidaishi.com/ |

| おみくじ | あり |

| お守り | あり |

巡礼の詳細情報

| 武相不動尊二十八所 第1番 | |

|---|---|

| 関東八十八箇所 特別霊場 | 御本尊:弘法大師 御真言: 南無大師遍照金剛 御詠歌: ありがたや 南無厄除けの 平間寺 大師の誓い 新たなりけり / 成田より 遷座まいりし 不動尊 大師と並ぶ 法の喜び |

| 玉川八十八ヶ所霊場 第1番 | 御本尊:弘法大師 |

| 関東三十六不動尊霊場 |

詳細情報

| ご本尊 | (厄除)弘法大師 |

|---|---|

| 山号 | 金剛山 |

| 院号 | 金乗院 |

| 宗旨・宗派 | 真言宗智山派 |

| 創建時代 | 大治3年(1128) |

| 開山・開基 | 尊賢上人(そんけんしょうにん)/ 平間兼乗氏(ひらまかねのり) |

| ご由緒 | 大本山川崎大師平間寺は、京都東山七条の智積院を総本山とし、成田山新勝寺(千葉県成田市)、髙尾山薬王院(東京都八王子市)とともに、真言宗智山派の関東三大本山の寺院のひとつです。

|

| 体験 | 祈祷お祓いお宮参り七五三仏像御朱印お守り |

Wikipediaからの引用

| 概要 | 平間寺(へいけんじ)は、神奈川県川崎市川崎区にある、真言宗智山派の大本山。1128年(大治3年)建立。川崎大師(かわさきだいし)という通称で知られる。山号は金剛山。院号は金乗院(きんじょういん)。尊賢(そんけん)を開山、平間兼乗(ひらまかねのり)を開基とする。2022年(令和4年)時点の貫首は第45世・中興第2世藤田隆乗が務める。 |

|---|---|

| アクセス | 交通[編集] 京急大師線 川崎大師駅から徒歩5分[1] 京急大師線 東門前駅から徒歩10分 川崎鶴見臨港バス 大師(川崎大師駅)から徒歩5分 初詣シーズンには、JR川崎駅より直行バスが運行 アクアライン高速バス川崎〜木更津線は1月1日から1月21日まで産業道路上の川崎市バス・臨港バス日出町停留所に臨時停留所「川崎大師東口」を設置。 ^ “川崎大師平間寺ガイド!アクセス&駐車場情報・厄除け祈願の流れを解説!”. かなレポ川崎 (2024年1月31日). 2024年2月4日閲覧。 |

| 引用元情報 | 「平間寺」『ウィキペディア日本語版』。 この版のURL:https://ja.wikipedia.org/w/index.php?%E5%B9%B3%E9%96%93%E5%AF%BA&oldid=100922765 |

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ

7

0