じんねいん|真言宗大覚寺派|七宝山(しっぽうざん)

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方神恵院のお参りの記録一覧

絞り込み

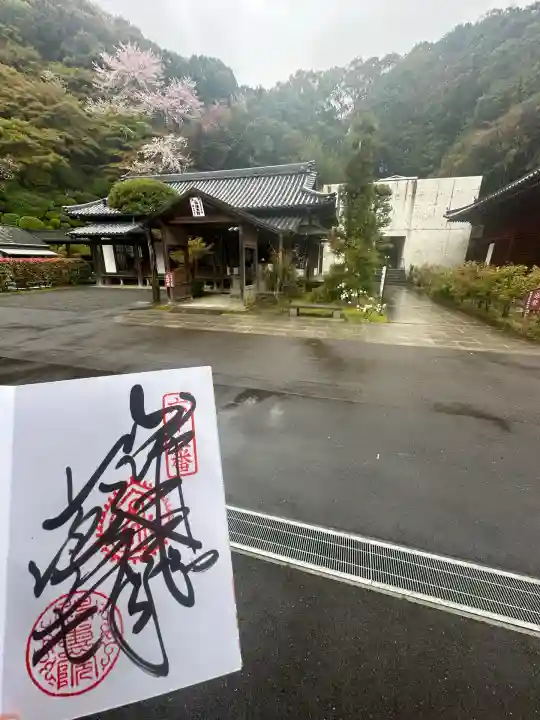

3回目の1泊2日四国八十八か所巡り 2日目の2寺院目です。

四国巡りされている方はご存じでしょうけれど 一応。

68番神恵院と69番観音寺は同じ敷地にあります。

同じ敷地どころか 境内が同じなので どの建物がどちらのお寺のものか分かりませんでした。

本堂と大師堂には区別できるように看板がありました。

おそらく神恵院のものと思われる写真だけ載せました。共有ですが仁王門も。

びっくりしたのは本堂。コンクリート製の壁です。

中に入ると木像の建物もしっかりあるのですが とにかくこの壁が印象的です。

神恵院さんについてはこれぐらいで。

山号は七宝山 宗旨宗派は真言宗大覚寺派 ご本尊は阿弥陀如来 創建年は大宝3年(703年) 開基は日証上人です。

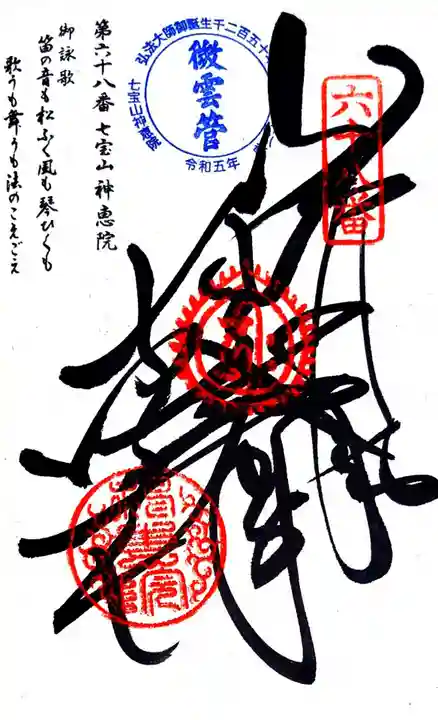

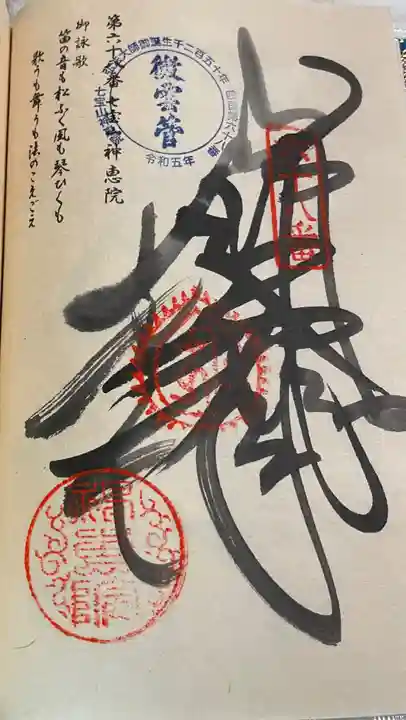

ご真言とご詠歌は

ご本尊真言:おん あみりた ていぜい からうん

ご詠歌:笛の音も松吹く風も琴弾(ひ)くも 歌うも舞うも法(のり)のこえごえ

でした。

由緒については

法相宗の日証上人が琴弾山で修行をしていたところ 琴を弾く老人が乗る舟を海上に見た。

この老人は八幡大明神であることを知った上人は その琴と舟を山上に祀り琴弾八幡宮と名付けた。

行基が養老6年(722年)に訪れた後 大同2年に空海が訪れ 琴弾八幡宮の本地仏である阿弥陀如来を描き安置した。

その後 琴弾八幡宮は四国八十八箇所が成立したとき札所とされ 納経は別当の観音寺で行われた。

なお 観音寺も札所として選ばれたので 琴弾八幡宮の納経は神恵院の院号で「琴弾八幡宮 別當神恵院」 観音寺自身の納経は寺号で「聖観音 右同所 別當観音寺」と納経をすることとなった。

しかし 明治政府による神仏分離令により 琴弾八幡宮に安置されていた本地阿弥陀如来図は観音寺境内の西金堂(さいこんどう)に移されたため西金堂は神恵院本堂となった。

2002年 境内の別の場所に神恵院本堂が鉄筋コンクリートで新築され 元の本堂は薬師堂に戻され その横にあった神恵院大師堂は台風で失われたので 十王堂の右半分が大師堂になった。

とありました。

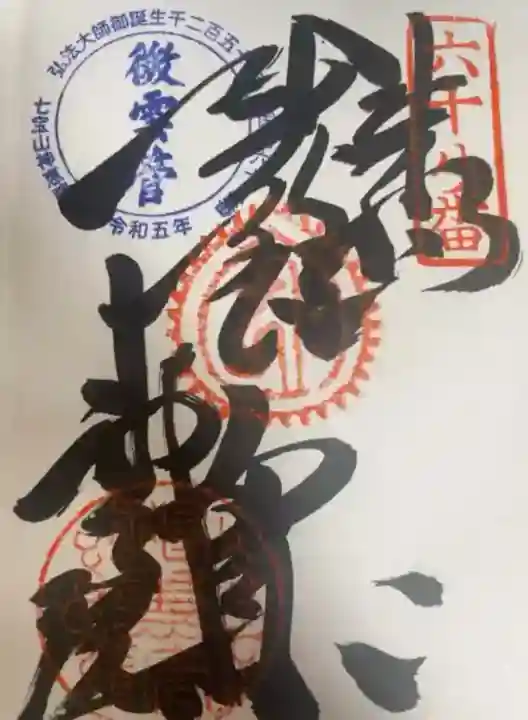

真言宗大覚寺派別格本山 七宝山 神恵院

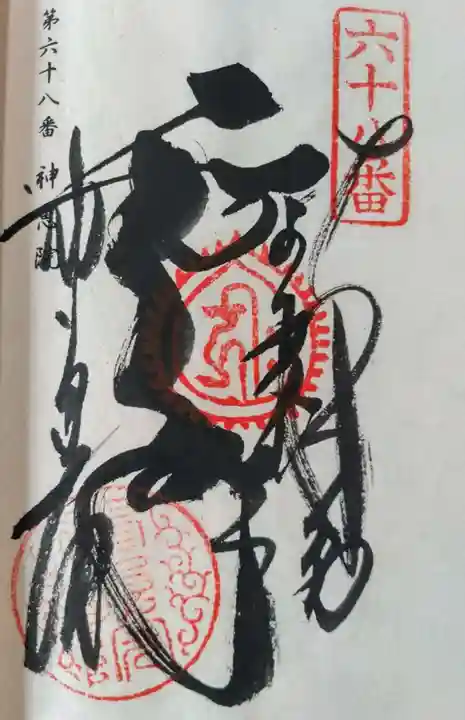

四国八十八箇所霊場 第68番札所

琴弾公園内に位置しています。

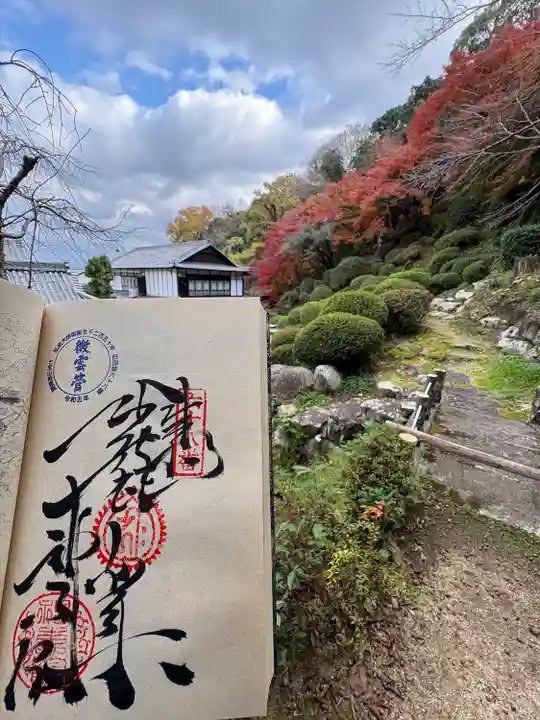

こちら68番神恵院と、69番観音寺は同じ境内にある、ということは事前に知ってはいたものの、二寺の本堂は50mほどの距離にあることに驚きました。

本堂は平成14年の改修で、現在の位置に移されコンクリート造りとなっていました。

旧本堂は観音寺薬師堂となっています。

旧本堂は観音寺本堂から25mほどのところになるので、今よりもさらに近かったんですね。

ご本尊 阿弥陀如来

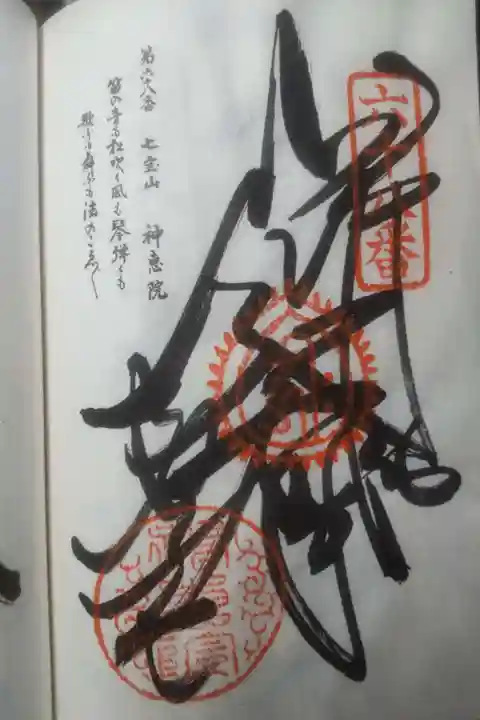

ご詠歌

笛の音も 松吹く風も 琴弾くも

歌うも舞うも 法のこえごえ

大宝3年(703年)、海の彼方に八幡大菩薩が降臨した神船が琴の音と共に現れた。

日證上人が里人とともに神船と琴を引き上げ、山頂に琴弾八幡宮として祀られ神宮寺を建立。

大同2年(807年)に弘法大師がここを訪れ、七堂伽藍を建立。

山号を七宝山、寺号を観音寺と改められ、八幡宮の別当に神恵院があてられました。

四国八十八ヶ所霊場の始まりに際して、琴弾八幡宮が第68番札所、観音寺が第69番札所となりましたが、神仏分離令により琴弾八幡宮が霊場から切り離され、神恵院が第68番札所になったとのこと。

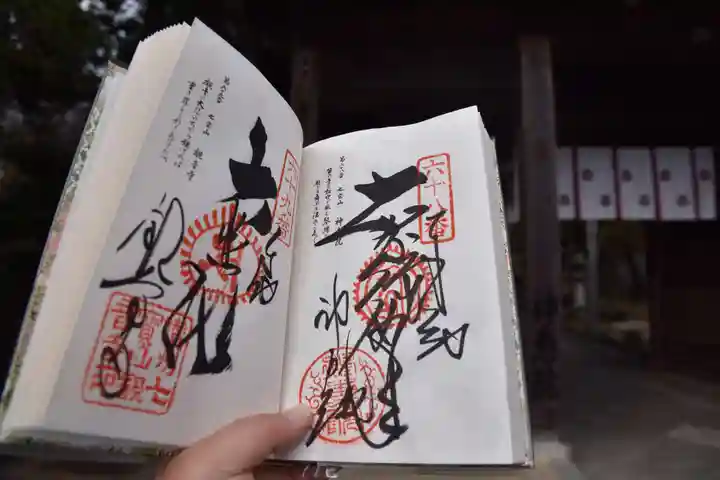

納経所にてお納経を書いていただいた際に、「お遍路を始めたばかりであまり作法がわかっていないのですが、こんな服装でお参りしてもよろしいのでしょうか」というお話をすると、笑顔で次のように答えていただけました。

「他のお遍路さんにご迷惑や不快な思いをさせなければ、まったく問題ないですよ。ご本人が気持ちよくお参りできることが一番です。」と。

でもいつかは白衣に輪袈裟姿でお参りしたいなと思います。

【七宝山(しっぽうざん)神恵院(じんねいん)】

本尊:阿弥陀如来

宗派:真言宗大覚寺派

開基:日証上人

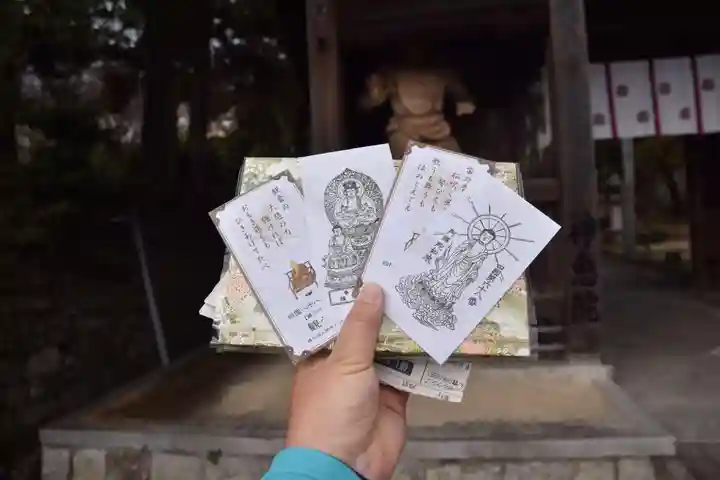

第68番札所 神恵院と第69番札所 観音寺は同じ境内に存在する珍しい霊場。703(大宝3年)、法相(ほっそう)宗の高僧・日証(にっしょう)上人がこの地で修行中、琴を弾く老人が乗る舟を海上に見た。この老人は八幡大明神であることを知った上人は、その琴と舟を山上に祀り琴弾八幡宮を建てた。このとき、別当寺として開いた神宮寺が起源とされる。その後、807(大同2)年、弘法大師(774-835)が琴弾八幡宮の本地仏である阿弥陀如来を描き本尊として祀り、「神恵院」とし、第68番霊場とした。

その後、明治の神仏分離令で、琴弾八幡宮に安置されていた阿弥陀如来図は観音寺境内の西金堂(さいこんどう)に移され、これをきっかけに西金堂は神恵院本堂となった。

【68_T.Hamada's view】

階段の上が薬師堂。薬師堂は、元神恵院本堂で、西金堂。

【68_巍巍園(ぎぎえん)】

山の斜面を利用して築庭された「巍巍園」は、手入れの行き届いた室町時代の回遊式庭園。春にはツツジが美しく咲き誇る。(四国霊場開創1200年記念絵はがき)

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ