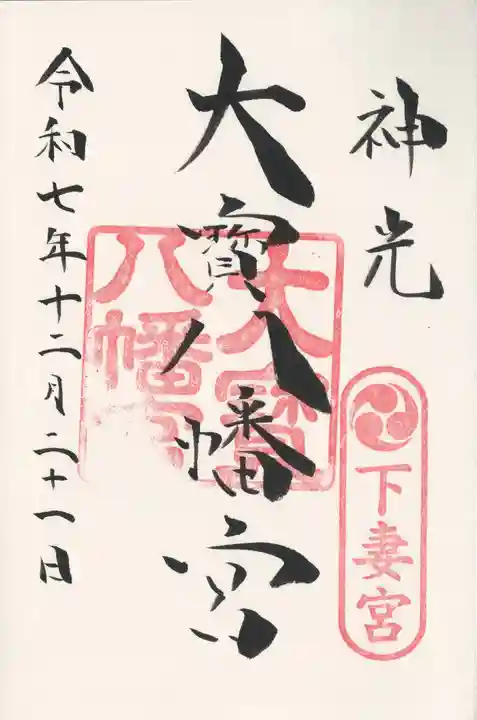

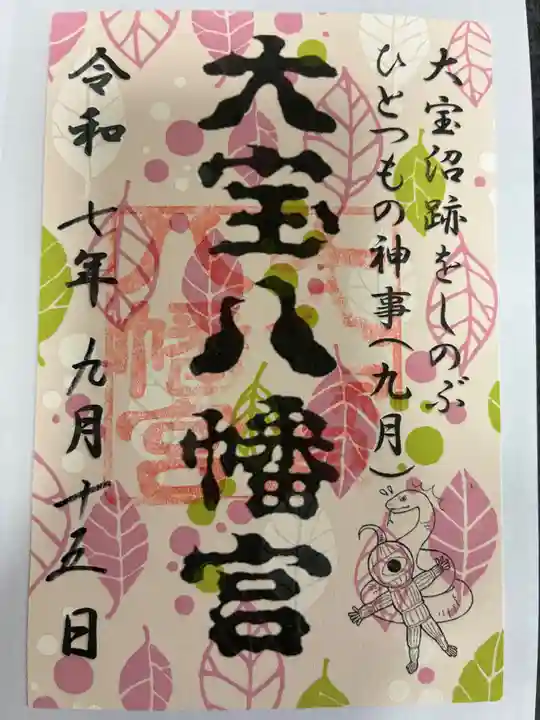

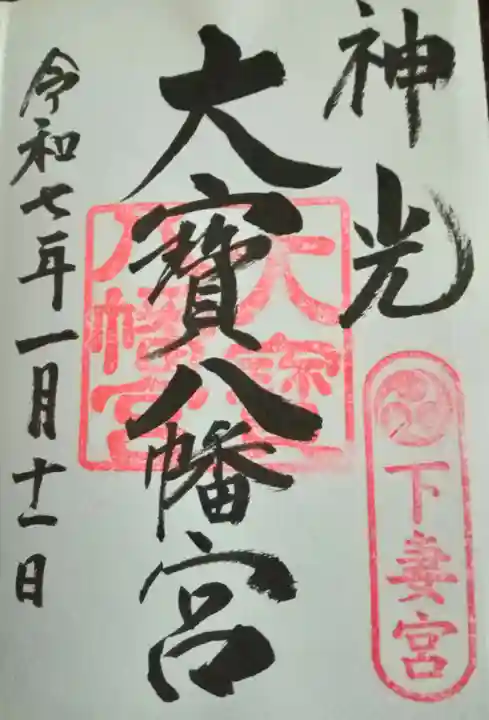

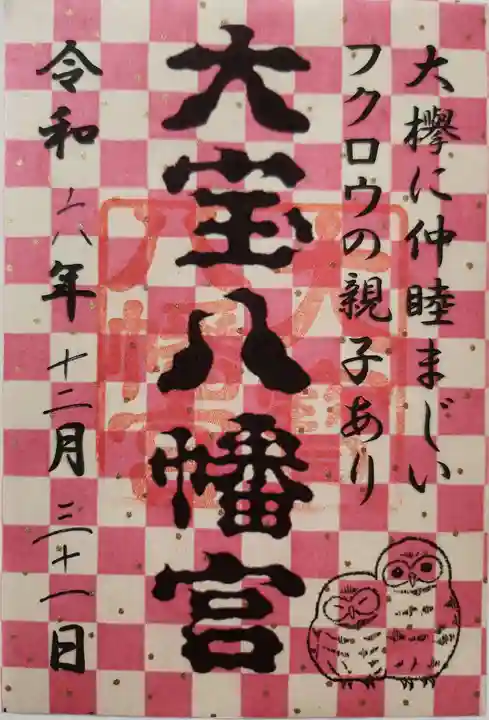

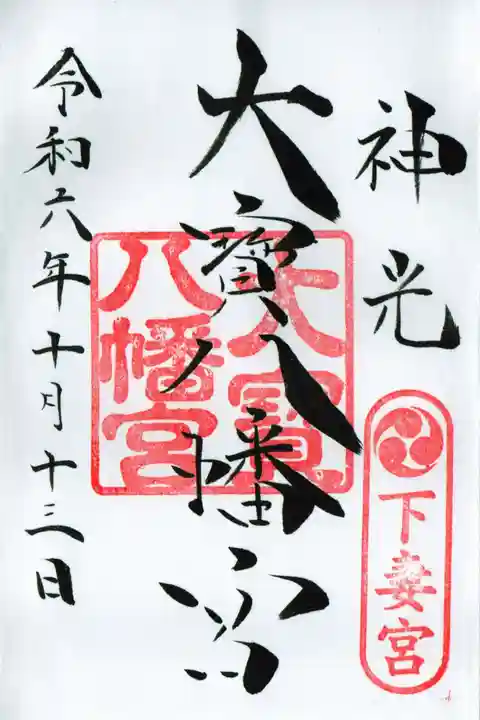

だいほうはちまんぐう

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方大宝八幡宮のお参りの記録一覧

絞り込み

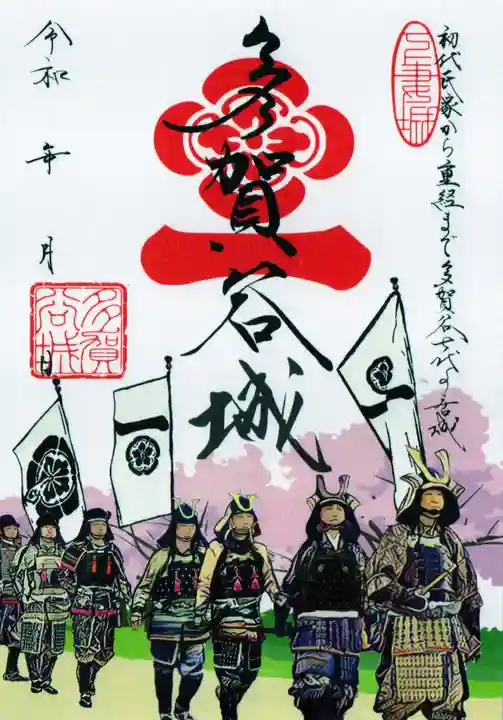

『関東最古の八幡宮』として知られている大宝八幡宮へ参拝して参りました。

大宝元年(701年)の創建とのことなので、今年2025年で創建1324年ということになるのかな?

御朱印集めを始めて、各地の寺社を訪問するようになってからこちらの存在を知ったのですが、遠からず訪問してみたいなぁと思っていた神社の一つだったので、今回初めてのご挨拶にお伺いできてよかったです。

普段は街中の寺社にお伺いすることが多いので、木々に囲まれた空間は、なんだか時間の流れが違うような感じが…季節的に仕方ないのですが、湿気のまとわりつく感覚さえなければもっと心地良いのになぁと思ったので、ぜひ夏以外の季節にまた訪問してみたいですね。

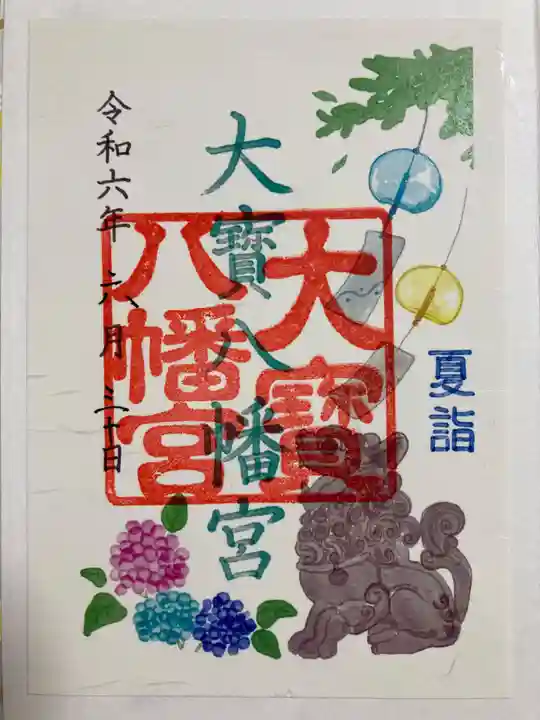

ちょうど「あじさい祭」の時期だったので、本殿裏手のあじさい神苑に足をのばして、咲き誇るあじさいも鑑賞してきました。

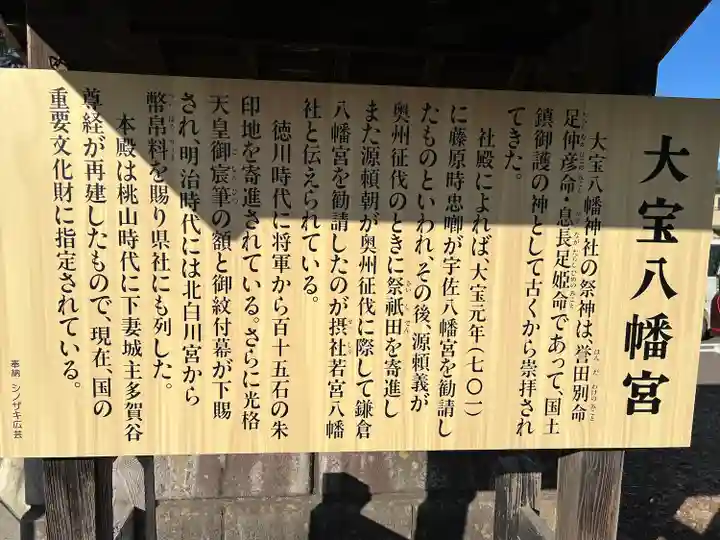

大宝八幡宮にHPによれば、国指定の史跡である大宝城跡の土塁保全のため、あじさいを植えたのが始まりのようですね。

もっと読む

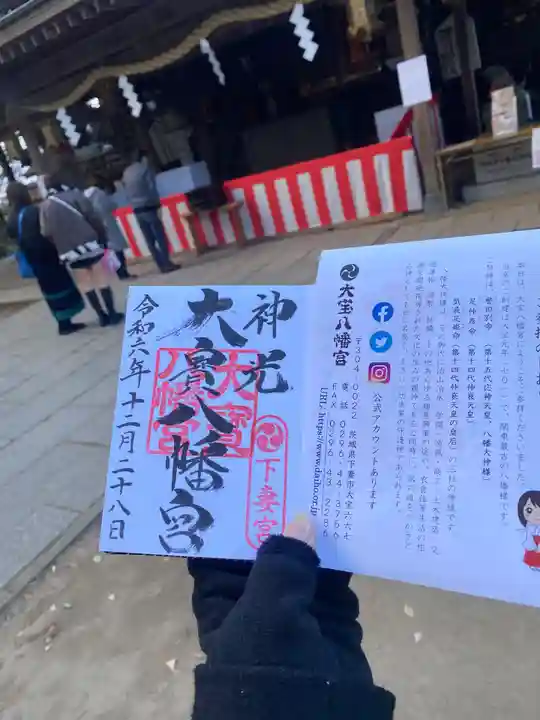

大宝八幡宮参拝⛩️ 茨城県神社巡り13

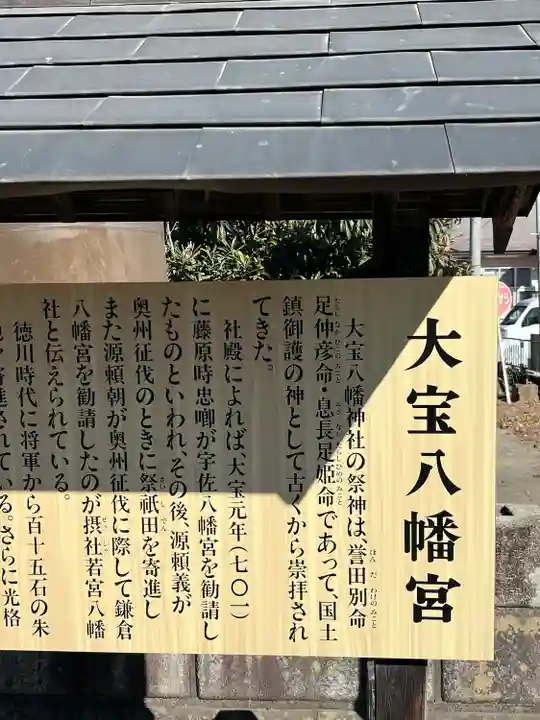

御祭神

誉田別命(ほんだわけのみこと)

足仲彦命(たらしなかつひこのみこと)

気長足姫命(おきながたらしひめのみこと)

関東最古の八幡宮だそうで、金運の御利益もあるようです。

人気が高いんですね、沢山の方が参拝されてました。

社務所も御朱印や御守りの授与で忙しそうでした😅

三の鳥居⛩️

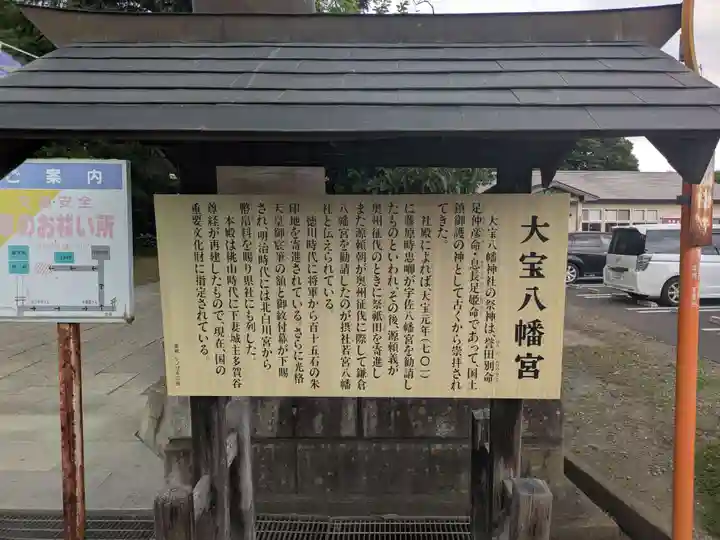

大宝元年(701年)、藤原時忠公が筑紫(つくし)の宇佐神宮を勧請創建したのがはじまりです。天台宗の古い経文の奥書に「治承三年(1179年)己亥七月二十二日の未時書了於常陸州下津間八幡宮書了兼智」とあるため、平安末期にはすでに八幡信仰が盛行していたことがわかります。平将門公も戦勝祈願のために度々参拝し、当宮の巫女によって新皇の位を授けられたと伝えられています。

茨城県のおすすめ🎌

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ