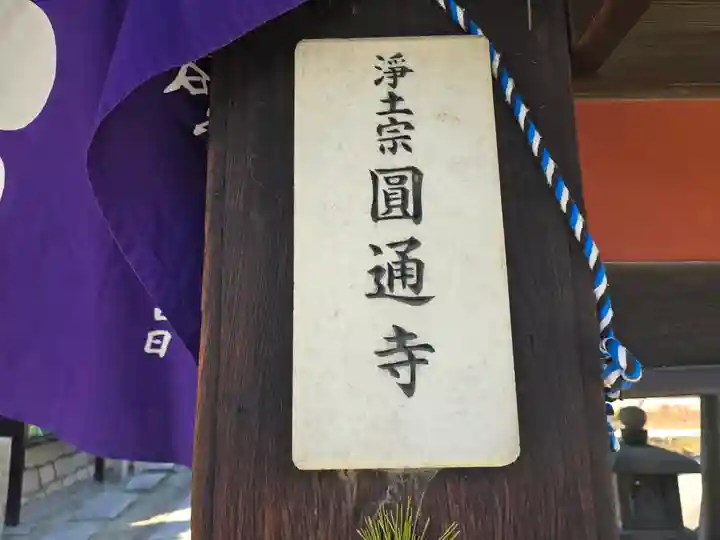

えんつうじ|浄土宗|三融山

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方100年後に神社お寺を残せる未来へ

大阪府のおすすめ3選🎌

おすすめの投稿

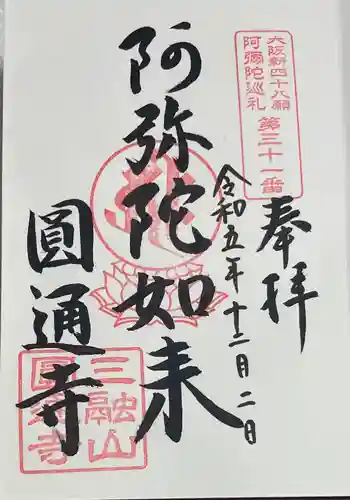

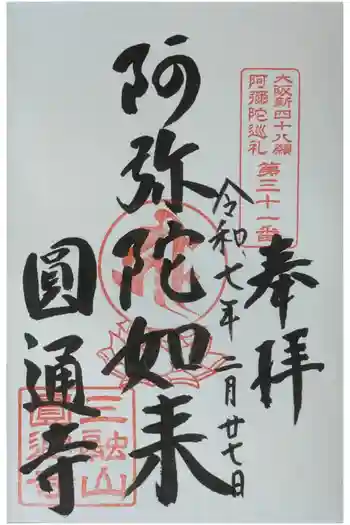

圓通寺(えんつうじ)

山号 三融山

院号 勢至院

寺号 圓通寺

宗派 浄土宗

御本尊 阿弥陀如来

札所

大坂四十八箇寺阿弥陀巡礼 第三十一番

慶長3年(1598年)3月、伝誉牛澤上人が創建。

現在の建物は庫裏を除いてすべて江戸中期の建立。

御本堂は宝暦11年(1761年)頃

山門は宝永4年(1704年)

鐘楼や観音堂も1700年代中頃と推定されます。

庫裏も正徳2年(1712年)の建立でしたが、

平成22年(2010)に建て替えられました。

境内の池中に立つ小塔は、二重の塔ということで非常に珍しく目を引く美しさです。

鐘楼の鐘は毎朝7時と大晦日に撞かれるそうです。

御本尊阿弥陀仏像は源信作と伝わります。

ほぼ等身大の座像で、来迎印を結。

金箔はほとんど残っていませんが、下地の漆地が美麗。

『大坂四十八箇寺阿弥陀巡礼』には御本尊は寛印供奉(くぶ)作の立像と記されているので、かつては別の御本尊が祠ってあった可能性があるそうです。

『摂津名所図絵』の挿絵画家であった 丹羽桃渓(にわとうけい)や、江戸期大阪の代表的俳人の一人である大伴大江丸(おおともおおえまる)などの御墓があるそうです。

寺宝は、寛永19年(1642)作成の巨大な涅槃図、丹羽桃渓筆の山水襖図など。

初講・春秋彼岸会・盂蘭盆施餓鬼会・十夜会の他、詠唱講・念仏会などが行われるそうです。

大伴大江丸

享保7(1722)年~文化2(1805)年 俳人。

本名安井政胤。

大阪生まれ。飛脚問屋。

天明・寛政の俳壇に重きをなした。

著書に「俳懺悔」「はいかい袋」。

「羽蟻たつ家にとつがぬ美人あり」

「我子にて候へあれにほこの児」

「彼岸の蚊釈迦のまねして喰はせけり」

お地蔵さんを供養して子どもの成長を願う関西の伝統行事「地蔵盆」。

地蔵盆が行われるのは、基本的に8月23日、24日の地蔵菩薩の縁日のころです。

谷町筋より一筋西に位置する松屋町(まっちゃまち)筋の下寺町は、地蔵盆が催され子供たちでいっぱいで微笑ましかったです。

また大阪に戻りましたら、ゆっくりお参りさせて頂きます。

ありがとうございました。

大阪市天王寺区生玉寺町5番4号

06-6771-9012

圓通寺の情報

| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区生玉寺町5-4 |

|---|---|

| 行き方 |

大阪府のおすすめ3選🎌

圓通寺の基本情報

| 名称 | 圓通寺 |

|---|---|

| 読み方 | えんつうじ |

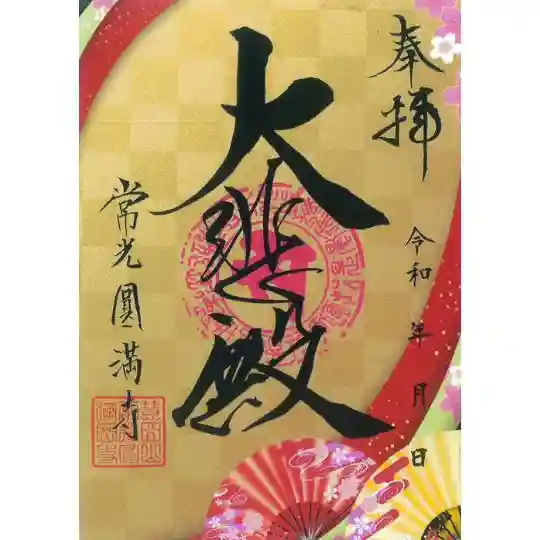

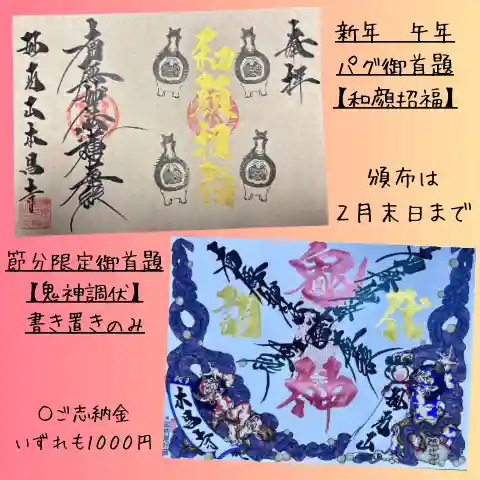

| 御朱印 | あり |

| 限定御朱印 | なし |

| 電話番号 | 06-6771-9012 お問い合わせの際は「ホトカミを見た」とお伝えいただければ幸いです。 |

巡礼の詳細情報

| 大阪新四十八願所 第31番 | 御詠歌: 我が身さえ 花と見るより 曇りなき 法の鏡に 照らす面影 |

|---|

詳細情報

| ご本尊 | 阿弥陀如来 |

|---|---|

| 山号 | 三融山 |

| 院号 | 勢至院 |

| 宗旨・宗派 | 浄土宗 |

| 創建時代 | 1596年(慶長3年) |

| 開山・開基 | 伝誉牛澤上人 |

| ご由緒 | 慶長3年(1598)3月、伝誉牛澤上人が創建。現在の建物は庫裏を除いてすべて江戸中期の建立。江戸中期で統一されている点は貴重。本堂は宝暦11年(1761)頃、山門は宝永4年(1704)、鐘楼や観音堂も1700年代中頃と推定される。

|

| 体験 |

ホトカミのデータについて

ホトカミには、日本最大となる全国15万8千件の神社お寺の情報や、2万件以上の御朱印のオリジナルデータがあります。

ご利用になりたい法人様やメディア関係の方々は、こちらよりお気軽にご相談ください。

周辺エリア

大阪府のおすすめ3選🎌

圓通寺に関連する記事

おすすめのホトカミ記事

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ