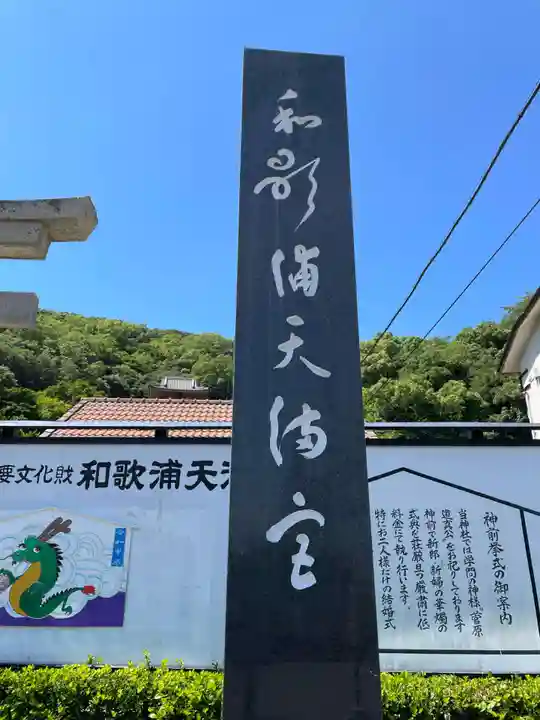

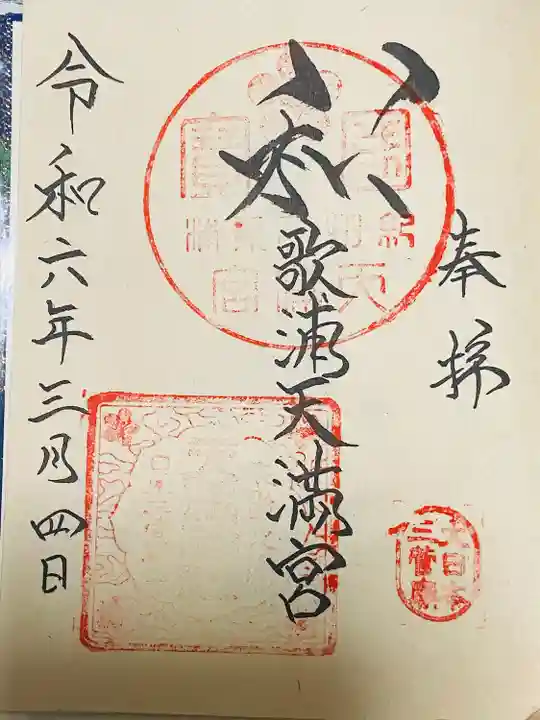

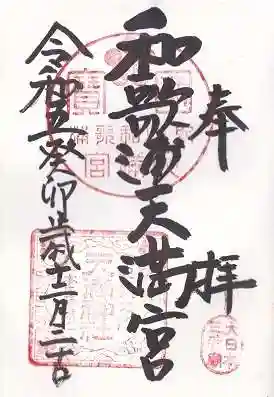

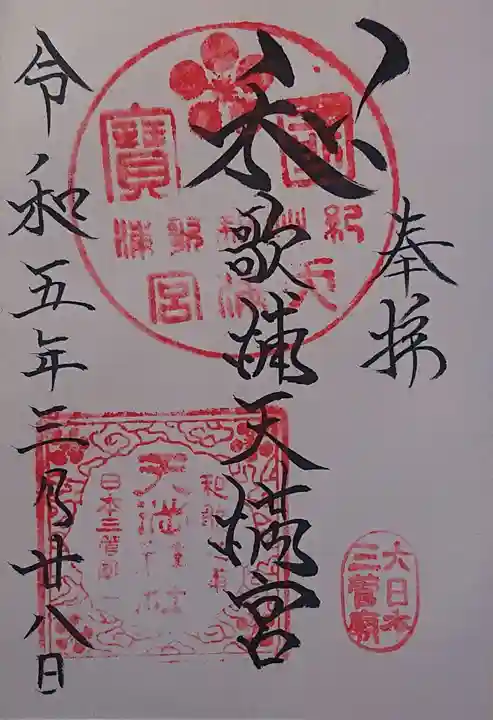

わかうらてんまんぐう

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方和歌浦天満宮のお参りの記録一覧

絞り込み

御祭神 藤原道真公

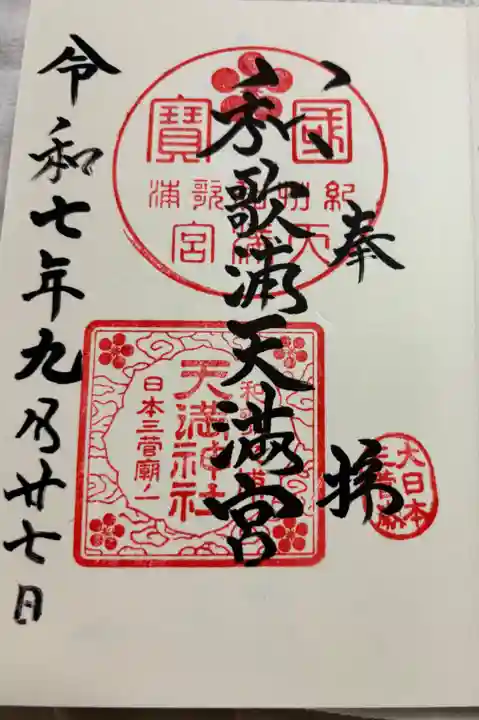

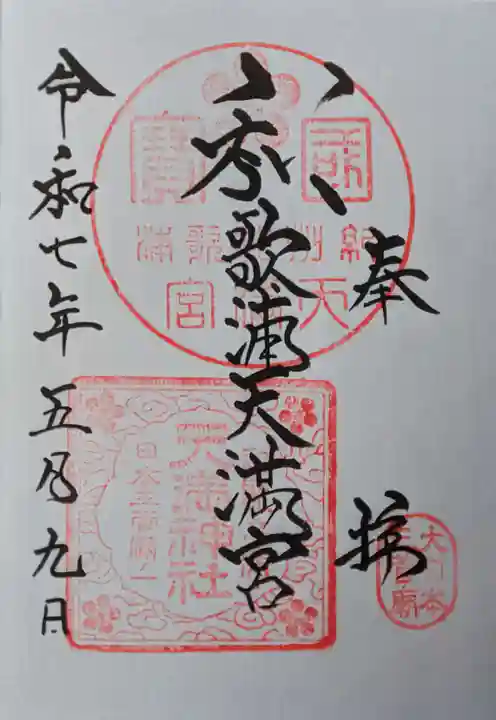

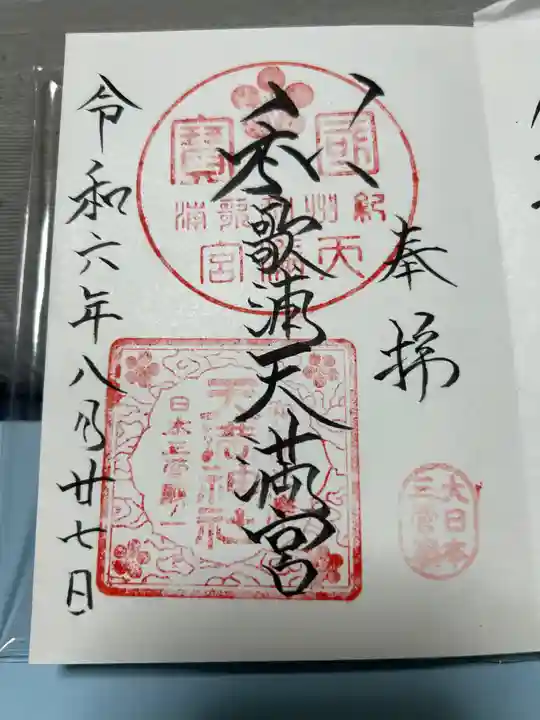

日本の三菅廟

大宰府天満宮 北野天満宮 和歌浦天満宮

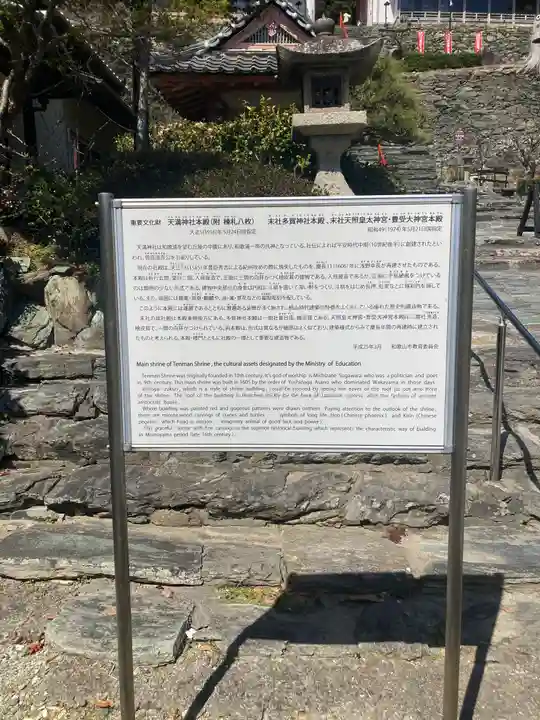

国重要文化財の御本殿の壁画は狩野・土佐両派の画家によって描かれています。

建築にあたったのは紀州根来出身の平内吉政・政信親子。政信は後に江戸幕府の作事方大棟梁になった当代屈指の工匠です。

「老を積む身は浮き船に誘はれて遠ざかり行く和歌の浦波」 「見ざりつる古しべまでも悔しきは和歌吹上の浦の曙」この歌は和歌浦天満宮の御祭神 菅原道真公が、大宰府に左遷されて赴任する折、海上の波風が強かったためにこれを避け、立ち寄られました。しばらくして波風がやみ、船で大宰府に向かう折、この2首の歌を詠み、旅立たれたと伝えられています。

筆塚では1月25日には初天神、8月20日に、使い古しの筆を奉納し、書道の上達を祈る筆供養祭が行われます。

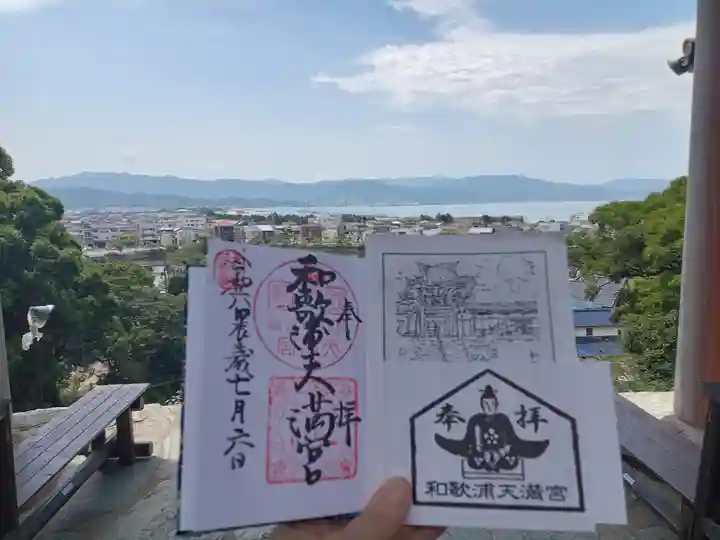

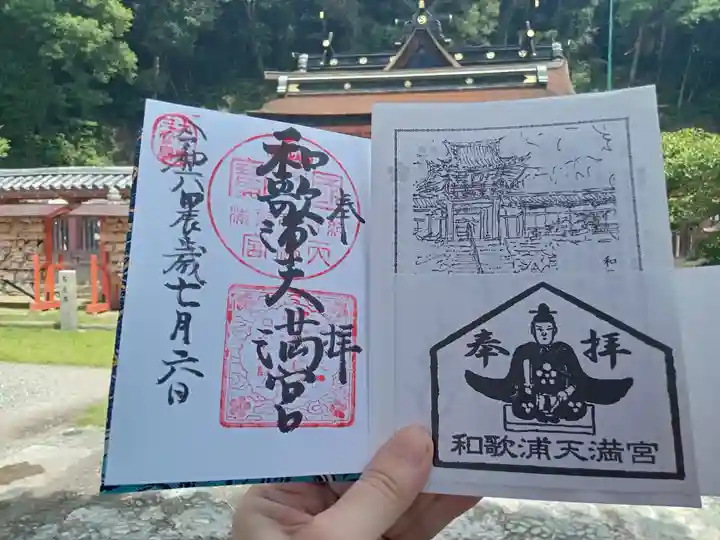

楼門からは和歌浦湾がみえます。

狛犬が木彫りの牛さんでした。

境内社

白山比賣神社 白太夫神社 神集神社

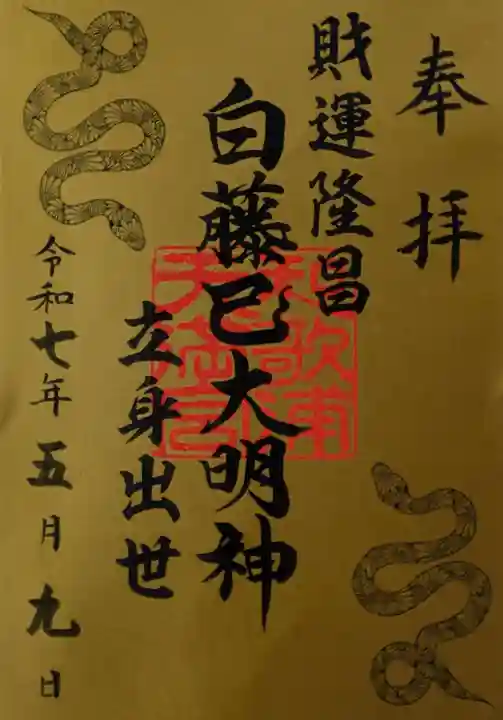

春日神社 香取鹿島神社 荒神社 白鳥神社 柿本神社 八幡神社 天穂日神社 産霊神社 白藤神社 住吉神社 高富稲荷神社

境内の奥には・・

末社天照皇太神宮豊受大神宮

鷽鳥(うそどり)

菅原道真公が蜂に襲われた際、鷽の大群が救ったという言い伝えがあり、悪いことを「ウソ(鷽)」に「とり(鳥)」変える替神事が行われています。

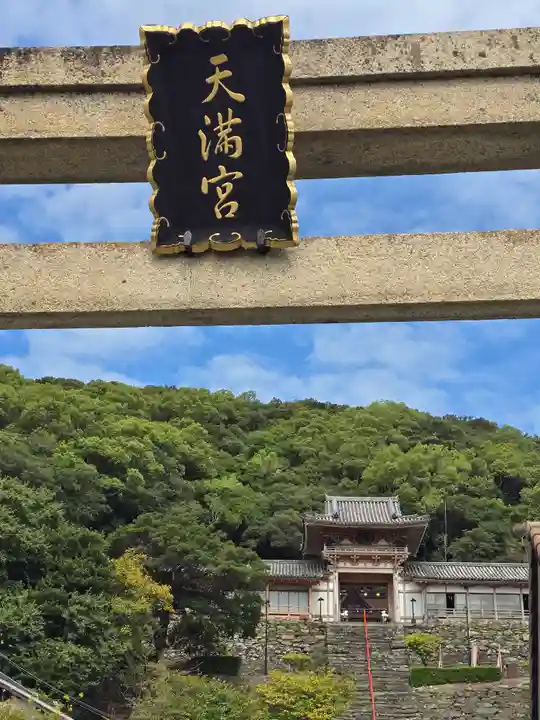

紀州東照宮のすぐ西隣 実際にはぐるっとまわるので少し歩きます。

こちらも立派な神社です。

天満宮ですから 御祭神は菅原道真です。

全国に天満宮は数えきれないほどありますが こちらは大きな方だと思います。

平日だったのですが(昨日那智だけしかお参りできなかったため 会社は有給でお休みしました) 宮司様がおられ 少しお話させていただけました。

境内摂社が多く 全部は把握できませんでした。

ウィキペディアでは摂末社は

多賀神社・天照皇太神宮豊受大神宮・白山比賣神社・白太夫神社・鹿島神社・香取神社・春日神社・柿本神社・神集神社・八幡神社・産霊神社・天穂日神社・三宝竃神社・住吉神社・高富稲荷神社・白藤龍王・白高大神・白鳥神社

たーくさんあるでしょ。

でも 何より素晴らしいのは 楼門から見る和歌の浦の景色でした。

由緒については

右大臣菅原道真は昌泰の変で失脚すると大宰員外帥に任ぜられ 延喜元年(901年)に大宰府に向かった。

その途中 海上の風波を避けるために和歌浦に船を停泊させた。

その時 現在当社が鎮座する山(天神山)から和歌浦を望み 2首の歌を詠んでいる。

その後 村上天皇の康保年間(964年 - 968年)に 参議橘直幹が大宰府から帰京する途中に和歌浦へ立ち寄り この地に神殿を建て道真の神霊を勧進して祀ったのが当社の始まりとされる。

とありました。

和歌山県のおすすめ🎌

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ