にっこうふたらさんじんじゃ

日光二荒山神社栃木県 東武日光駅

参拝可能時間:8:00~17:00[4月~10月]、9:00~16:00[11月~3月]

社務所:9:00~15:30

にっこうふたらさんじんじゃ

参拝可能時間:8:00~17:00[4月~10月]、9:00~16:00[11月~3月]

社務所:9:00~15:30

御朱印(9種類)

日光二荒山神社では、「二荒山神社」、「良い縁」、「御神刀」、「神橋」、「神苑五社」の御朱印をいただけます。

また、行事に合わせた御朱印が頒布されています。

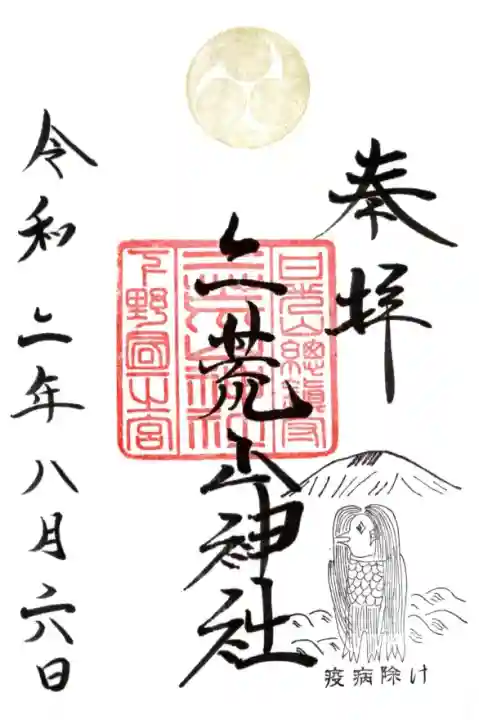

二荒山神社の御朱印

真ん中に二荒山神社と書かれ、右下に疫病除けのアマビエ様のイラスト、上部に左三つ巴の神紋、真ん中に日光山総鎮守二荒山神社下野国一之宮の印が押されています。

| 御朱印 | 真ん中に二荒山神社と書かれ、真ん中に巴紋、社印、右下に日光だいこく様と書かれた小槌の印が押された御朱印です。

| ||

|---|---|---|---|

| 限定 | |||

| 御朱印帳 | |||

| 駐車場 | 有料駐車場あり/100台

|

日光二荒山神社

御祭神 二荒山大神 (ふたらやまのおおかみ)

⇒親子3神を祀る

大己貴命 (おおなむちのみこと) 父

田心姫命 (たごりひめのみこと) 母

味耜高彦根命 (あじすきたかひこねのみこと) 子

古くより、霊峰二荒山(ふたらさん・男体山)⇒標高2,486㍍を

神の鎮まり給う御山として尊崇したことから、御山を御神体山と

仰ぐ神社で、日光の氏神様でもあります。

境内は、日光国立公園の中枢をなす、日光連山をはじめとて、

御神域は、3,400㌶におよぶ広大な境内地です。

華厳の滝や下りのいろは坂、重要文化財の神橋など

日光市内に3社鎮座しています。

男体山山頂⇒ 奥宮

中禅寺湖畔⇒ 中宮祠

山内(市内)⇒ 御本社

| 住所 | 栃木県日光市山内2307 |

|---|---|

| 行き方 | JR日光線 日光駅または東武鉄道日光線 東武日光駅から徒歩約35分

|

| 名称 | 日光二荒山神社 |

|---|---|

| 読み方 | にっこうふたらさんじんじゃ |

| 通称 | 二荒山神社 |

| 参拝時間 | 参拝可能時間:8:00~17:00[4月~10月]、9:00~16:00[11月~3月]

|

| 参拝料 | 神苑拝観:一般200円、神橋拝観:一般300円 |

| 御朱印 | あり 真ん中に二荒山神社と書かれ、真ん中に巴紋、社印、右下に日光だいこく様と書かれた小槌の印が押された御朱印です。

|

| 限定御朱印 | あり |

| 御朱印帳 | あり |

| 電話番号 | 0288-54-0535 お問い合わせの際は「ホトカミを見た」とお伝えいただければ幸いです。 |

| ホームページ | http://www.futarasan.jp/ |

| おみくじ | あり |

| お守り | あり |

| 絵馬 | あり |

| SNS |

| 日本全国の一宮まとめ |

|---|

| ご祭神 | 二荒山大神 (大己貴命(おおなむちのみこと)・田心姫命(たごりひめのみこと)・味耜高彦根命(あじすきたかひこねのみこと)) |

|---|---|

| ご神体 | 男体山・女峯山・太郎山 |

| 創建時代 | 782年(天応2年) |

| 創始者 | 勝道上人 |

| 本殿 | 八棟造 |

| 文化財 | 国宝

|

| ご由緒 | 日光二荒山神社

|

| 体験 | 世界遺産御朱印国宝重要文化財一の宮 |

| Youtube | |

| 概要 | 日光二荒山神社(にっこうふたらさんじんじゃ)は、栃木県日光市にある神社。式内社(名神大社)論社、下野国一宮。旧社格は国幣中社で、現在は神社本庁の別表神社。 宗教法人登記上の正式名称は「二荒山神社」であるが、宇都宮市の二荒山神社(宇都宮二荒山神社)との区別のために地名を付して「日光二荒山神社」と称される。古くは「日光三社権現」と称された。 二荒山神社の境内は東照宮、輪王寺の境内とともに「日光山内」として国の史跡に指定され、「日光の社寺」として世界遺産に登録されている。 |

|---|---|

| 歴史 | 歴史[編集] 創建[編集] 勝道上人像 霊場としての日光の始まりは、下野国の僧・勝道上人(735年-817年)が北部山岳地に修行場を求め、大谷川北岸に天平神護2年(766年)に紫雲立寺(現在の四本龍寺の前身)を建てたことに始まるとされる。そして二荒山神社の創建は、上人が神護景雲元年(767年)二荒山(男体山)の神を祭る祠を建てたことに始まるとされる。この祠は現在の別宮となっている本宮神社にあたる。上人は延暦元年(782年)二荒山登頂に成功し、そこに奥宮を建てて二荒修験の基礎を築いた。その後、神仏習合の霊場として栄えることとなったと伝えられる。 なお、社伝などでは上記のように勝道上人が開...Wikipediaで続きを読む |

| 引用元情報 | 「日光二荒山神社」『ウィキペディア日本語版』。 この版のURL:https://ja.wikipedia.org/w/index.php?%E6%97%A5%E5%85%89%E4%BA%8C%E8%8D%92%E5%B1%B1%E7%A5%9E%E7%A4%BE&oldid=99564063 |

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ

1

0