チョウメイジ|単立

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方長命寺のお参りの記録一覧

絞り込み

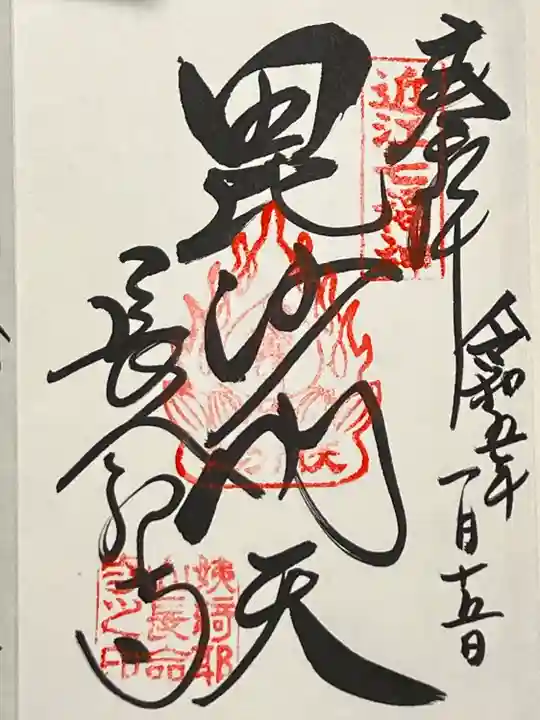

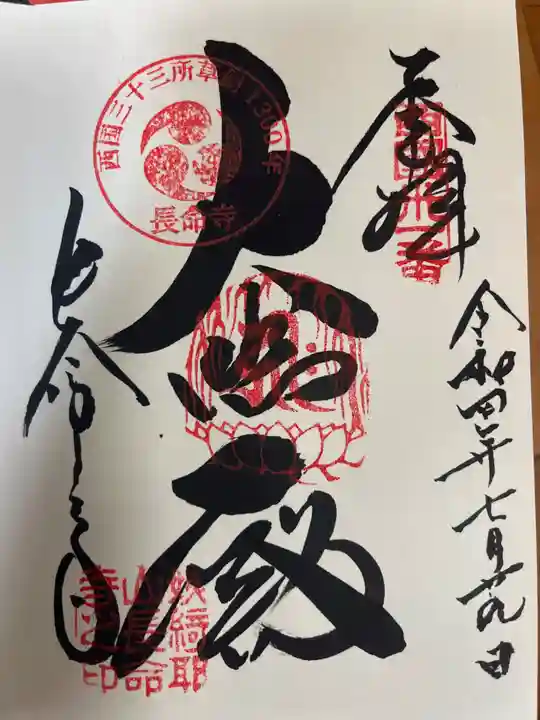

今月もご縁いただき、お参りしてきました。🙌

白洲正子さんが、「近江で一番美しい」と絶賛した景勝地です。確かに、長い階段を登りきり、琵琶湖を眼下に眺めた時、フッと力が抜け身体は相当キツいのですが、心は満たされていきます。😌

この日も、健康長寿を願う方々が続々とお参りしておられました。🤭

武内宿禰(たけのうちすくね)が長寿祈願したと言われている"六処権現影向石(ろくしょごんげんようごうせき)にもしっかり手を合わせました。🙏

最近知ったのですが、忠臣だったことから、日本銀行の肖像として採用されたことがあるようです。

(もちろん、日本書記に登場するくらい昔の方なので、想像の中の人物像ですが。)🤭

宗派:天台宗 単立

御本尊:千手十一面聖観世音菩薩 三尊

創建:619年(推古天皇27年)

開基:聖徳太子

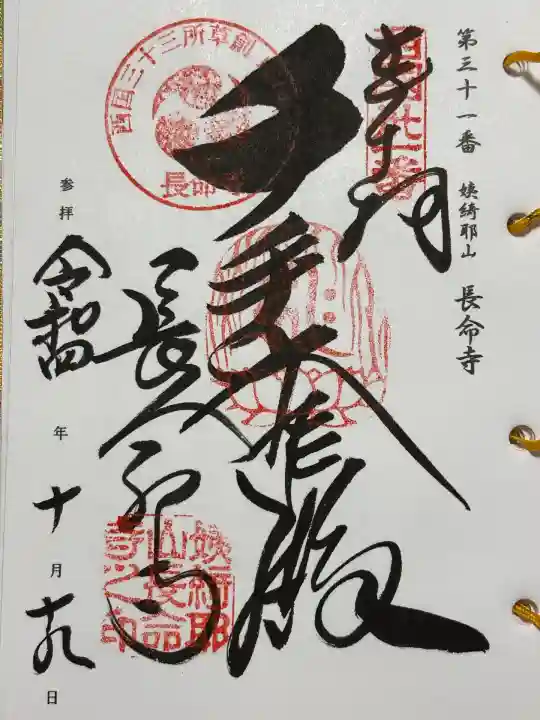

西国三十三所観音霊場 難所の一つ 長命寺さん。石段参道を始めからちゃんと歩くと、808段。行けども行けども石段は続き、終いには開き直り、まぁ何とかなるやろーぐらいの気持ちになった頃、遥か彼方に門が見えてきます。すると、今度は逆に上がる速度が遅くなる?🤔不思議な石段です。

今までに5回お参りしましたが、2回下から歩いたことがあります。🤭門をくぐっても、まだご本堂まで石段が続きます。

今回その階段をす〜いすい!と駆け下りてくる4歳〜5歳くらいの男の子に出会い、「すごいね~!」と思わず声をかけてしまいました。😅

名前の由来

昔武内宿禰(たけのうちすくね)という大臣が、この山に登り、「寿命長遠諸願成就」の文字を柳の巨木に記し、長寿を祈ったところ三百歳以上も長生きし、六代の天皇に仕えたそうです。🤔

(いくらなんでも・・・?)と思いますが、今回武内宿禰の御神体の岩もしっかり拝んできました。🤭

西国三十三所観音霊場 第31番札所

宗派:単立(天台宗系)

御本尊:千手十一面聖観世音菩薩(三体の観音さま)

創建:伝619年(推古天皇27年)

琵琶湖周航の歌にも登場します。(6番の歌詞)

西国十番 長命寺

汚(けが)れの現世(うつしよ) 遠く去りて

黄金(こがね)の波に いざ漕がん

語れ我が友 熱き心

🤔何で「十番」なのかな?ちょっとわかりません。

もっと読む

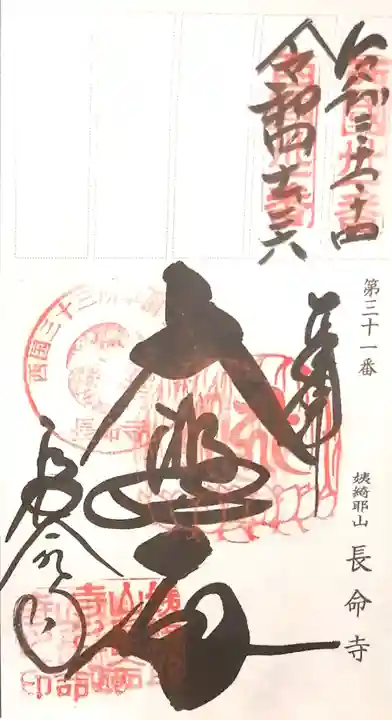

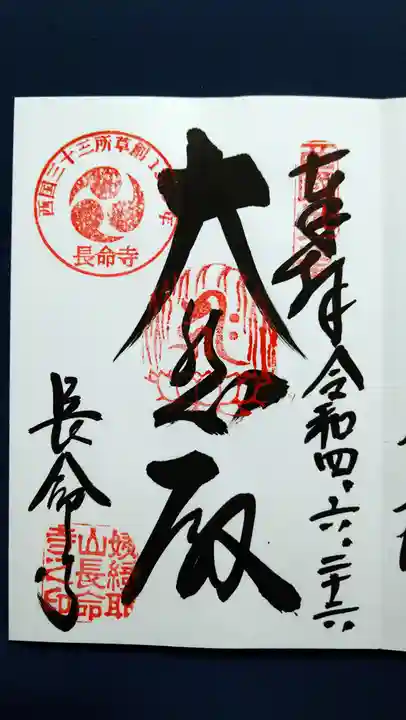

滋賀県寺院巡りの3寺目は、1寺目・2寺目と同じく近江八幡市に在る姨綺耶山 長命寺です。ほぼ2年振りの参拝となります。(前回分はホトカミ参加前の参拝でしたので未投稿です。)

西国三十三所観音霊場 第31番札所。

天台宗で、本尊は千手観音、十一面観音、聖観音の三尊を千手十一面聖観世音菩薩とみなしたものです。

この三尊(3像)は秘仏で重文、三尊が納められている厨子の脇に安置の毘沙門天立像も重文です。

11月3日~11月27日に本堂内陣特別公開を行っており、今回参拝する事にしました。

伝えによれば、武内宿禰がこの地で柳の巨木に「寿命長遠諸願成就」と彫り長寿を祈願した。(有り得ないが武内宿禰は300歳以上の長寿だったと伝わる。)その後、聖徳太子がこの地に来た際に武内宿禰が彫った文字を見付けた。すると老翁が現れて「この木で尊像を刻み、伽藍を建立すれば、諸国万人等しく崇敬する寺となるだろう。」と告げて失せた。早速、聖徳太子は尊像を彫り、伽藍をこの地に建立し、武内宿禰の長寿にあやかり「長命寺」と名付けた。

1184年に佐々木定綱が父・佐々木秀義の菩提を弔うために三仏堂を建立し、近江守護佐々木(六角)氏の庇護を受けて栄えた。しかし、1516年の六角高頼と伊庭貞隆の対立に伊庭氏の乱により伽藍が兵火により焼失。現存する堂宇はその後再建されたものです。

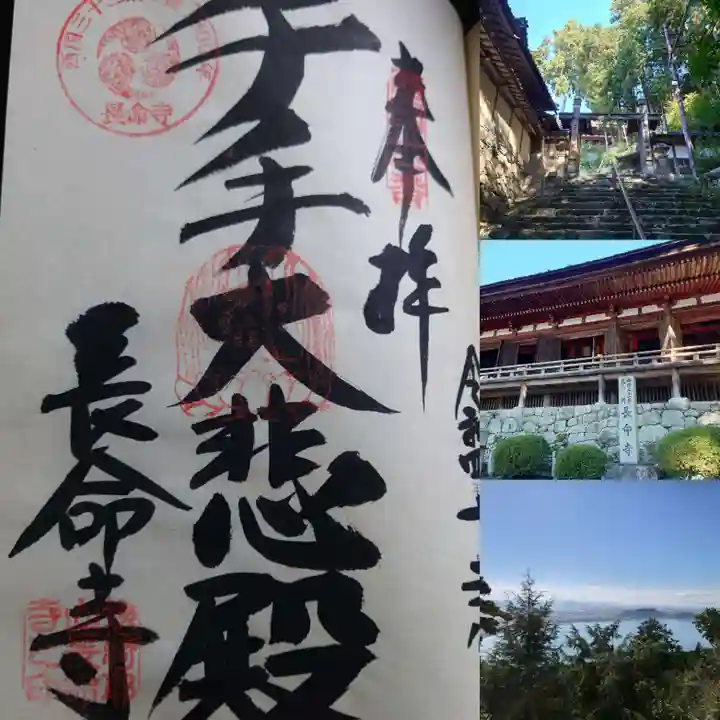

参道入口前の駐車場と山上駐車場の2ヶ所の無料駐車場があります。(駐車場も入山料も無料なのはとても有難いです。)今回は膝痛があったので山上駐車場に停めました。参道入口から本堂まで石段が808段、山上駐車場からは100段位です。冠木門タイプの山門をくぐると手水、更に最後の石段を上がると本堂前に出ます。先ず目に入いるのは三重塔、赤っぽいのが珍しい。紅葉の赤とマッチしていますね。紅葉も綺麗でした。手前には閼伽井堂と護摩堂。振り返ると木々の向こうに琵琶湖が見えます。

本堂は左側の広場の方に入口があります。早速本堂に入り、下陣で手を合わせてから右側に設けられた内陣拝観受付で内陣特別拝観料(500円)を納めて内陣に入らせて頂きました。須弥壇の真ん中には閉扉された厨子、中には重文の秘仏の3尊(3像)を安置、個人的には是非とも観たいですね。(いつ開帳されるか?)

須弥壇左側には毘沙門天立像(重文)、聖観音立像と小型厨子入り千手観音。須弥壇右側には不動明王立像を安置。内陣を出て後陣との間の壁側と後陣に殆どが江戸時代作の多数の仏像が安置されていました。後陣から出て納経所で御朱印を頂きました。

本堂から渡り廊下を通って三仏堂で手を合わせて、また渡り廊下を通って護法権現社拝殿で手を合わせました。

その先の石段を上がると鐘楼、振り返ると紅葉と諸堂のコラボがとても綺麗でした。鐘楼の奥に如法行堂でした。

石段を下って駐車場に戻り次に向かいました。

滋賀県のおすすめ2選🎍

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ