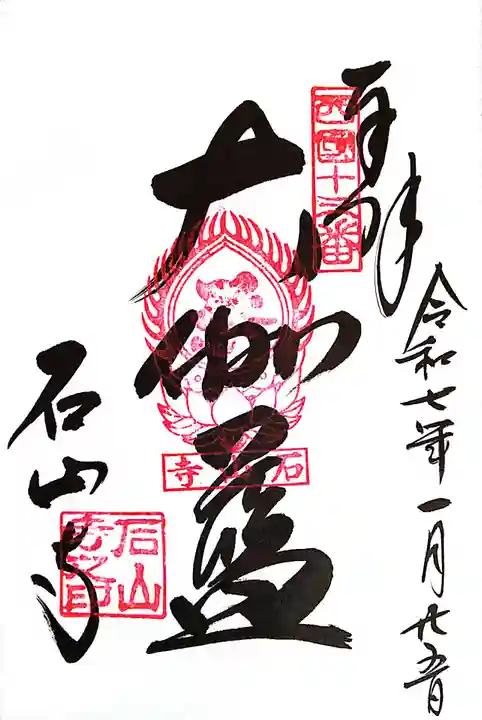

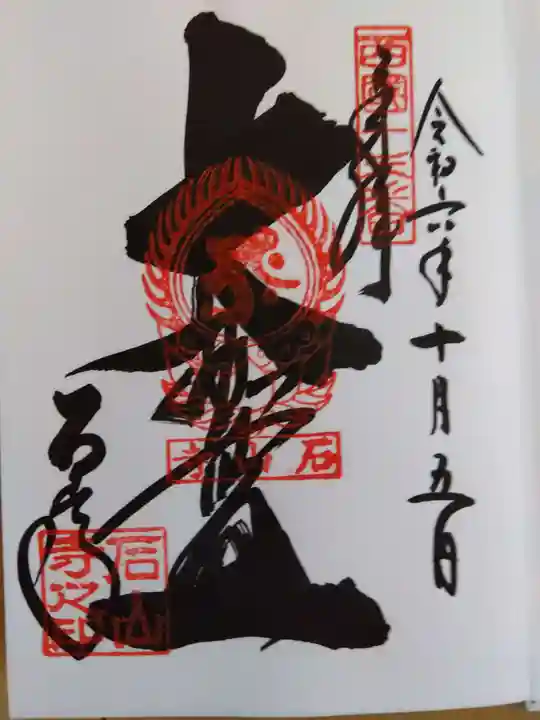

いしやまでら|東寺真言宗|石光山

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方石山寺のお参りの記録一覧

絞り込み

石山寺と言えば、東大寺に縁のあるお寺さんです

石山寺を開山したとされる良弁は、聖武天皇から大量の黄金を探すように仰せつかります。大仏の表面に施すためです。良弁は、吉野の金峰山で祈りますが、夢に出てきた蔵王権現は、「金峰山の黄金は、弥勒菩薩が現れた時に使うものなので、使う事はできない。近江国の湖水の南に観音菩薩がお出ましになる土地があるので、そこで祈りなさい。」と言われます。

良弁は、石山の地を訪ね、巨大な岩の上に聖徳太子の念持仏如意輪観音像を安置し草庵を建てます。

すると数年後陸奥国で黄金が見つかります。良弁の修法は認められますが、どうしたことか、如意輪観音像が岩山から離れません。そこで、観音さまを覆うようにお堂を建てたのが石山寺の始まりだそうです。

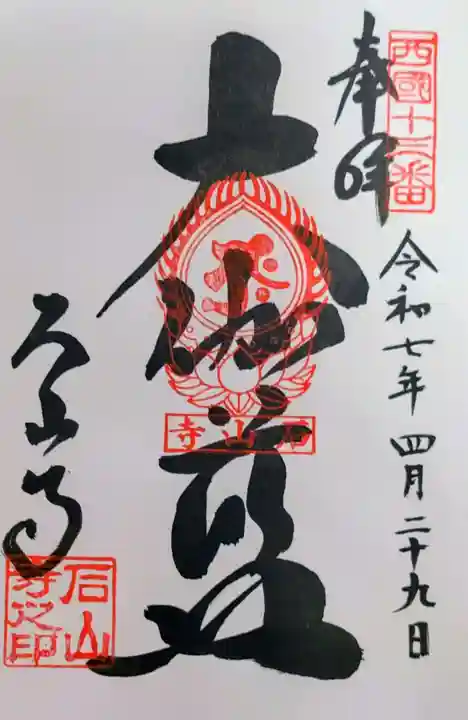

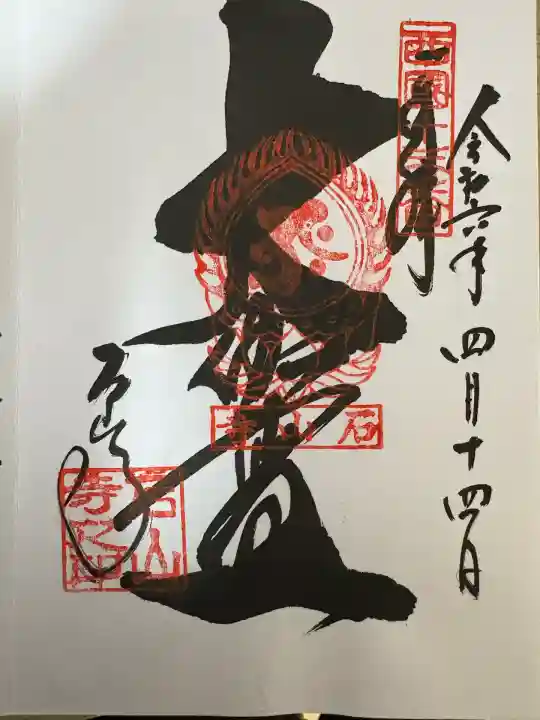

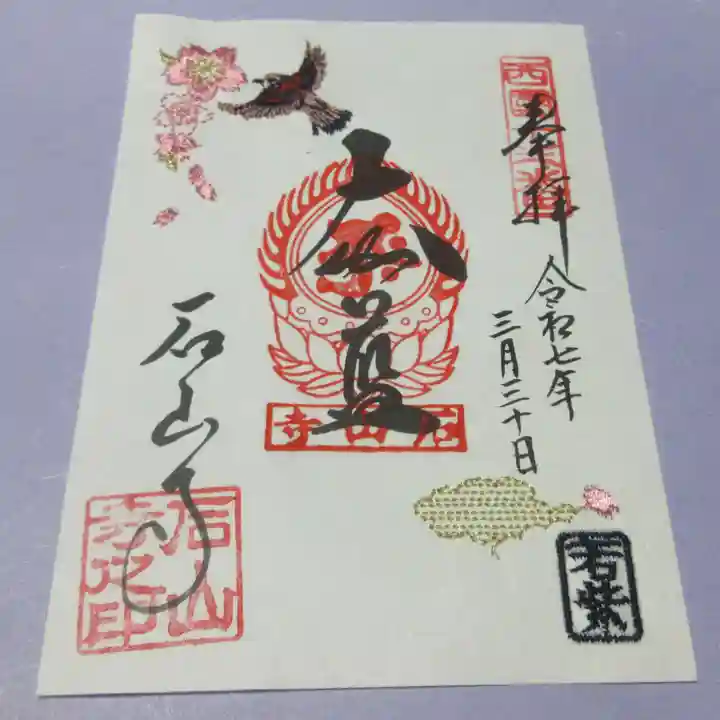

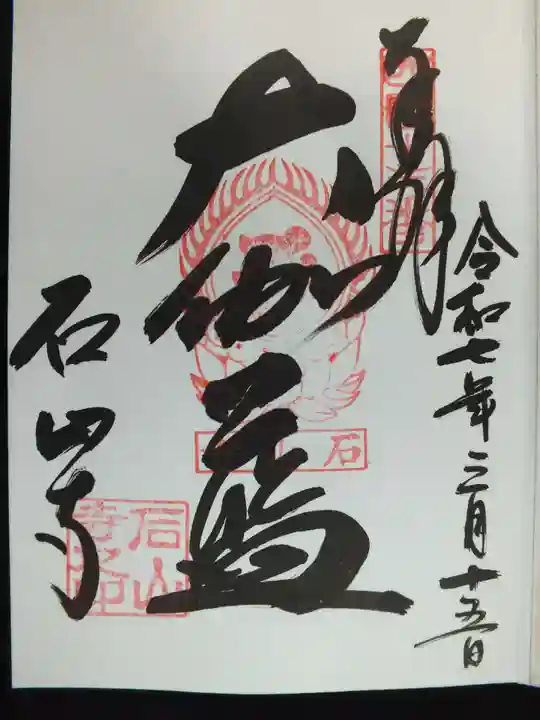

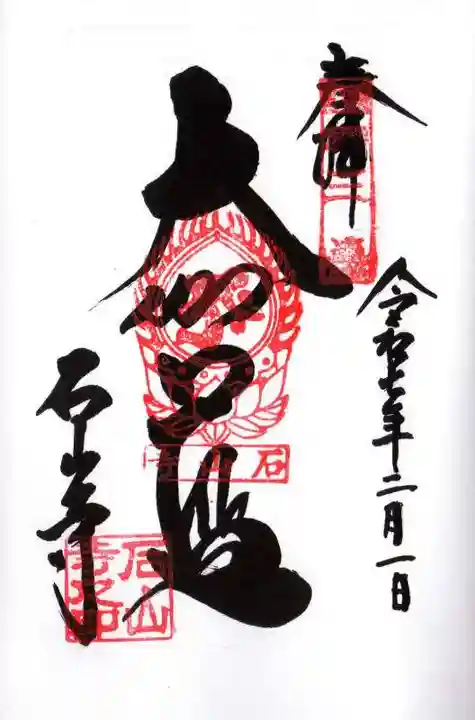

西国三十三所観音霊場 第13番札所

山号:石光山

宗派:東寺真言宗

御本尊:如意輪観世音菩薩

創建:747年(天平19年)

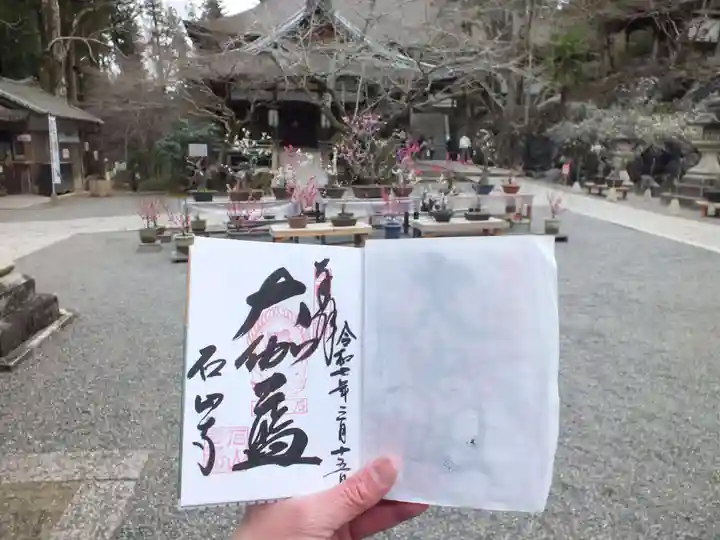

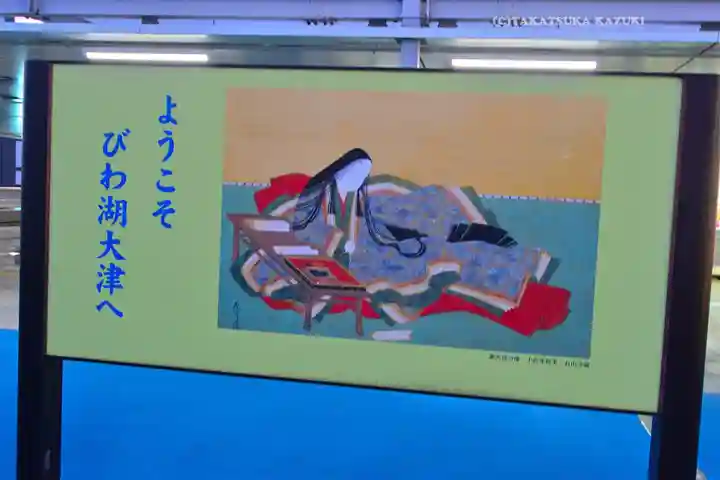

所要で京都へ。

紅葉の季節は京都の宿はとても高くなるので京都駅からJRで2駅の大津駅に宿泊。

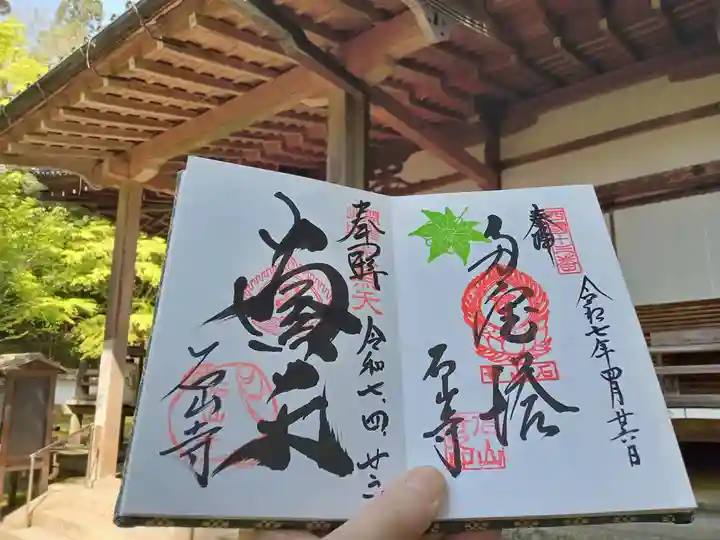

翌朝、京都に行く前に午前中を利用して行きたかった石山寺と最近知った一ノ宮の建部大社に参拝。先ずはJR大津駅から二駅の石山駅に、石山駅からはバスで石山寺に。

山号 石光山

宗派 東寺真言宗

寺格 大本山

本尊 如意輪観音

創建年 天平19年(747年)

開山 良弁

開基 聖武天皇(勅願)

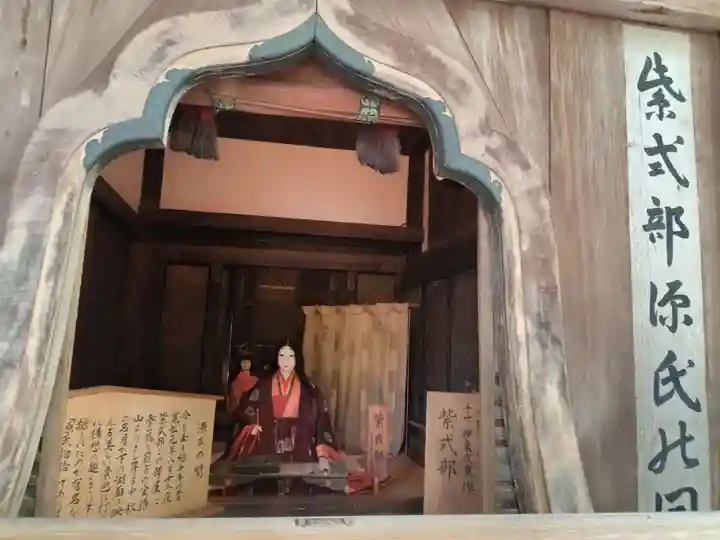

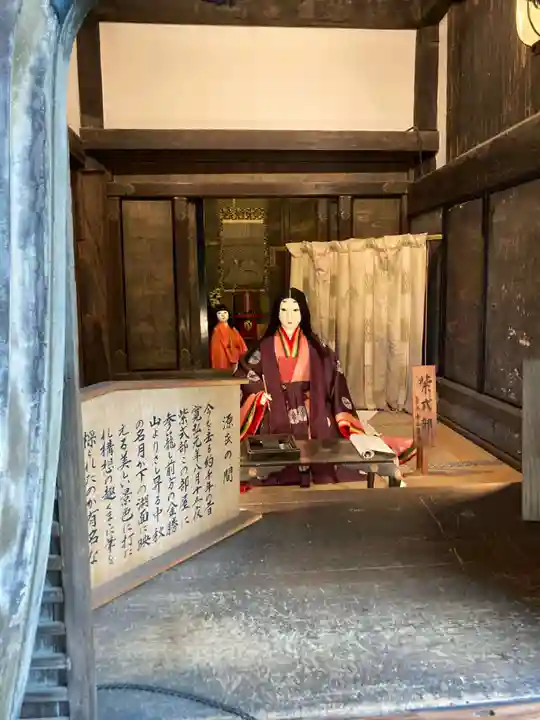

「源氏物語」のはじまりの地として有名。紫式部はお仕えしていた中宮・彰子の要望を受け、新しい物語を作るために石山寺に七日間参籠。

その時、琵琶湖の湖面に映った十五夜の月を眺めて、須磨の「今宵は十五夜なりけり」の一節を書き出したことが、「源氏物語」の始まりだったと言われています。

石山寺の本尊も前日に京都で参拝した随心院、六角堂の2院と同じ如意輪観音様、何かご縁を感じました。

もっと読む

今日の三ヶ寺目、隠れ鉄ちゃんというか、まあまあ年のいったお父さんがパシャパシャ撮る電車で着いた石山寺駅。参道が歩道なんですが、広めにとられてて、途中みんなでパチリの場所がたくさんありました。

門前には店がたくさんあり、山門でパチリの人を軽く交わし山内へ。

種類の多い拝観件買うのがややこしいので、一番シンプル(安い)な件で入場。

光る君効果ですか、あんまり興味がないので、そこら辺はスルー。

若い時与謝野晶子訳の源氏物語を読んだのですが、三分の一で脱落。田辺聖子訳も同じくらい、なかなか須磨から先行けなかったのでした。

石山寺といえば4円切手にもなった最古にして最高な多宝塔でしょう。

いやー深い軒、ポキっと折れそうなくらいくびれた胴。宝鎖の張り具合も何もかも完璧!亀腹も組物も相輪も調和が取れていて、いつまで見てても飽きません。

本当に美しい塔。これだけでお腹いっぱい。

納経をすませ。帰路に着きます。

遠目に見えた、如意輪観音様次回会ってくださいね。

滋賀県のおすすめ2選🎌

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ