いしやまでら|東寺真言宗|石光山

石山寺のお参りの記録一覧

NHK大河ドラマ館ができ、今ホットな石山寺に行ってきました。

境内の桜は早咲きの桜が多いため、参拝時に咲いてる桜はそれほど多くはなかったです。

また、ミツバツツジの濃いピンクの花が同時に見られて絢爛なところもありました。

ご本堂は、国の天然記念物"硅灰石(けいかいせき)"という巨大な岩盤の上に建っていて、これがお寺の名前の由来になっています。😯一度お参りすると忘れられません。

平安時代貴族や女流文学者の間で"石山詣"が盛んでした。紫式部もここで"源氏物語"の着想を得たといわれています。大河ドラマ"光る君へ"の影響と桜の名所というこてで、人で溢れかえっていました。

西国三十三所観音霊場 第13番札所

山号:石光山

宗派:東寺真言宗

御本尊:如意輪観世音菩薩

創建:747年(天平19年)

【東大門】(重要文化財)

1190年(建久元年)源頼朝の寄進による創建。

参道

【蓮如堂】

拝観入口

【源氏の間】

【ご本堂】(国宝)

ご本堂横階段上がったところから見た本堂

階段を上ると多宝塔

さらに上から眺めた景色

【鐘楼】

硅灰石の岩盤の上に建っています。

【多宝塔】(国宝)

硅灰石(国の天然記念物)

硅灰石

【御影堂】

【大黒堂】

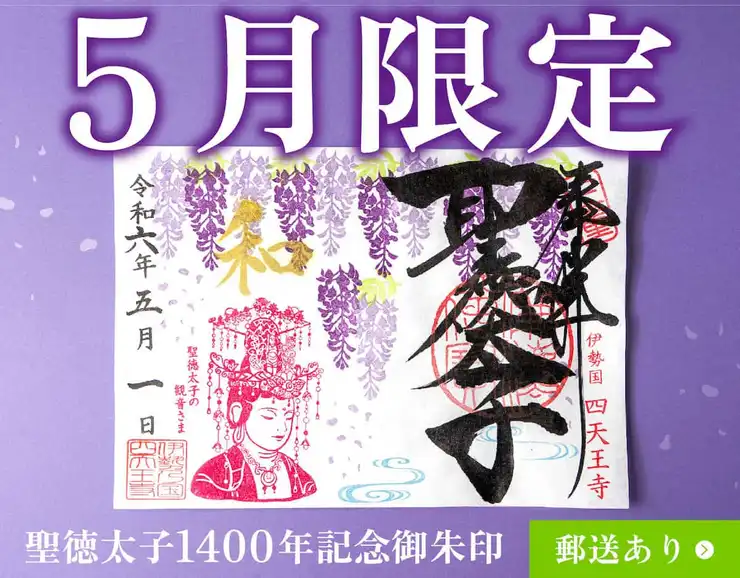

2020年(令和2年)〜2022年(令和4年)いただいた御朱印です。

紫式部ゆかりの寺、大河ドラマ「光る君へ」の大河ドラマ館が併設されており観に行きました。

まず参拝前に腹ごしらえ

叶匠寿庵 石山寺店で石餅を頂きました

受付でチケットを買いいざ参拝

結構急な階段を登り本殿へ

紫式部人形が飾ってありました

後で知ったことですが、この紫式部人形がちょうどクラウドファンディングで修繕され、戻ってきたのが参拝した日でした

本殿へお参りした後御朱印を頂きました

御朱印帳を持っていくのを忘れたので、書き置きを頂きました

境内の長椅子で休憩していたところ

急になにかが頭の上に落ちてきてびっくりすると

結構大きめの杉の木の枝が落ちてきたようでした

神木と書かれた杉の木が近くにあったのでその木から落ちたようです

参拝後大河ドラマ館へ

あっけないほどこじんまりとした展示でした

同時開催の「恋するもののあはれ展」も観ました

お土産物屋には「光る君へ」コラボの商品が多く取り揃えられていました

叶匠寿庵 石山寺店の石餅

石山寺

大河ドラマ館

ゆるきゃらにも遭遇

恋するもののあはれ展

滋賀県大津市にある東寺真言宗の大本山の寺院で、西国三十三所第13番札所。大きな岩盤の上に本堂が建っていることから、石山寺となったとのことです。

戦国時代に戦火に合わなかったため、国宝や重要文化財の建造物が多く存在していました。

本堂(国宝):内陣は1096年に再建、外陣は1602年に淀殿の寄進により増築

多宝塔(国宝):源頼朝の寄進により建立と伝わっています

東大門(重要文化財)

岩の上に建つ本堂

硅灰石(天然記念物)

月見亭:平安時代に後白河上皇が行幸の際に建てられ、現存する建物は江戸時代前期に再建

御影堂(重要文化財):室町時代に建立されたものと推測されています

鐘楼(重要文化財):源頼朝の寄進により建立されたと伝わっています

三十八所権現社(重要文化財):1602年建立

毘沙門堂:江戸時代中期の建物

観音堂:江戸時代中期の建物

西国三十三霊場巡りで 滋賀県大津市の石山寺にお参りしました。

石間寺からそんなに遠くない所にあります。

瀬田川に面した 山の麓にある 広いお寺でした。

大河ドラマの影響もあり 有料駐車場ではあるものの とても混んでいました。

山門までの道にはお土産屋さんがいくつも並び 観光寺そのものです。

仁王門は東大門と呼ばれ 源頼朝によって建久元年(1190年)に建立されたとされます。

慶長年間(1596年 - 1615年)には 淀殿によって新築に近い大幅な修理がなされたと考えられているそうです。

東大門をくぐって境内に入るのですが それはそれは境内が広いこと。

塔頭もありますが とりあえず本堂を目指して。。。いやいや いろいろとお堂があって なかなかたどり着きません。

きれいなお庭もありますし 建物がとても古そうなお堂もあります。

こちらの投稿では 階段を上がって本堂。。。までの境内の様子を紹介させていただき パート2でお堂や梅林などを紹介させていただきます。

約950年前から安置されているという寶印大黒天のお堂がありました。

苔がきれいなお庭でした。

お堂の中には 拝受品がたくさん置かれています。

いちばん楽しかったのはくぐり岩。

大理石でできているそうで 実際にくぐってみたら狭いこと。頭をぶつけました。

目の前にある池は 天平時代からあるそうです。

本堂に続く階段の手前にお地蔵様がありました。

那須与一地蔵堂で あの源平合戦でその名を広めた 那須与一が信仰するお地蔵様だそうです。

那須与一は合戦の後 東山にある泉涌寺塔頭の即成院にもお参りしています。

そして出家もされています。

有名人はいろいろな所に出没しますね。

その先には水車がありました。

さらに奥に進むと 天狗杉という杉の大木があります。

石山寺屈指の学僧が 死後は鬼となって経典聖教を守ると誓って亡くなられたそうで この天狗杉の上に現れたと伝わるそうです。

さらに 岩に注連縄がかけられていました。

天智天皇の石切場と書かれていました。

石山寺で切り出した石を 奈良の川原寺で礎石として使ったそうです。

さらに奥には 無憂園と呼ばれるお庭があります。

時期ではないのですが 菖蒲が植えられているようでした。

続きはパート2で

境内案内図

東大門(仁王門)

石柱

ずいぶん古いもののようです

東大門の由縁

石山寺由縁

公風園 白耳亭

きれいな庭 桜でしょうか

牛車があります

拾翠園 物産館になっています

もともとはお庭を楽しむための建物でしょうか

大黒天堂

寶印大黒天 約950年前の安置とあります

拝受品がたくさんあります

大黒天についての説明

内陣

苔がきれいに

ここから有料ゾーン

くぐり岩 総大理石です

入口はこんな感じ

ここを通って

右から入って左に出ました 手前は天平時代からある池

手水は龍

手水舎

那須与一地蔵堂 那須与一が信仰していた地蔵尊を祀る

水車

水車の由来

閼伽井屋

閼伽井屋の池

天狗杉の由来

天狗杉

石切場

石切場の由来

観音霊場の石碑 観音様はおられないようでした

無憂園 と書かれた盤木

おそらく菖蒲

西国三十三霊場巡り 石山寺パート2です。

すみません あまりに嬉しすぎて写真をばしばし撮っていたら 90枚ほどになってしまいましたので パート1とパート2に分けさせていただきます。

こちらは 本堂に向かう階段を上がったところからです。

西国三十三所霊場には 全部の尊像を安置しています。

毘沙門堂 蓮如堂 古い建物が並びます。

本堂手前には ごつごつした岩があります。

これは石山寺硅灰石といい 国の天然記念物に指定されています。

石山寺の名の由来となった岩だそうで 石灰岩が変成してできた珪灰石です。

世界的にも珍しく 日本の地質百選に選ばれています。

そして左てには本堂があります。

本堂横には紫式部源氏の間という部屋があります。

この間に参籠して 源氏物語の「須磨明石」の二帖を書いたようです。

本堂内部の撮影はできませんでしたので 外から撮らせていただきました。

本堂裏手には経堂があり 校倉造になっています。

堂の下に安産の腰掛石がありました。座布団が置いてあるのにはユーモアを感じました。

さらに奥には多宝塔があり その横には若宮も鎮座されています。

そしてさらに奥には 花山法皇西国三十三所復興一千年記念で建てられた 心経堂があります。

最も奥の部分には 光堂があります。

これは石山を発祥の地とする東レによって寄進されたそうです。

ぐるっと回ると 紫式部像があり 回りはきれいな梅林になっていました。

梅林を通って山を下りる途中 鐘楼があります。

梅林はいくつかあり 一つは普賢院跡と書かれていました。

ぐるっと下りてきた先に 弘法大師の御影堂がありました。

いやはや見どころ満載すぎです。

階段を上ったところからここまで 軽く1時間はかかりました。

梅が美しい季節ということもあり 参拝者はとても多かったです。

この階段の先に 本堂などがあります

龍蔵権現社

広がる伽藍

西国三十三所霊場 全部の尊像を安置している

毘沙門堂

蓮如堂

由来

梅の盆栽

岩がきれいに

石山寺硅灰石

国の天然記念物に指定されています

梅がきれいです

盆栽はたくさんあります

本堂へ続く階段

本堂由来

本堂

紫式部源氏の間

こんな狭い部屋で執筆されたのですね

本堂内陣は撮影できません

由来

さりげなく 内陣を少し撮ってみた

経堂

由来

安産の腰掛石

多宝塔

多宝塔ご本尊 大日如来坐像について

多宝塔由来

若宮社

由来

多宝塔裏側

心経堂

由来

豊浄殿

梅林

光堂

紫式部像

紅梅もきれい

第2梅林だったと思う

月見亭

普賢院跡

由来

第1梅園 だったと思う

鐘楼

御影堂

由来

本堂裏手

帰りに寄ったお蕎麦屋さん

京都チョコっと1人旅。

最終日は石山寺へ。

こちらは西国巡礼などで、もう何度お参りしていることか…5回目くらいかな。

今回は大河ドラマ館がオープンしたということで、少々ミーハーなお参りになりました。

石山寺の東大門です。

3年ぶりかなァ。

運慶作の仁王様もお久しぶり。

清々しい参道。

まずは御本堂にお参りしましょう。

参道の奥まった処にある手水舎。

きれいなお水です。

龍神様の後ろにお不動様がおられます。

石段を上り、御神木に手を合わせます。

天平時代からある老杉ですって!すごいね。

多宝塔の下、参拝の方がたくさんいました。

梅祭りの最中かな。

奥は御影堂。

天然記念物の硅灰石。

巨大なパワーストーン。

ケイカイセキって読むのネ。

梅が真っ盛りで、いい香り🥰

では御本堂へ

西国札所No13

あ、なんかある😳

今までほとんど気にしてなかったけど、紫式部が源氏物語を執筆したというお部屋ね〜

平安時代、紫式部以外にも女流作家達の間では石山詣がトレンドだったらしい。

筆が進むのはパワーストーンのおかげ?

御本堂には御本尊の如意輪観音様がおられます。

ほとけの誓い おもき石山…

何度来ても、いいお寺さんです。

では、お目当ての大河ドラマ館に行きましょう♪

御本堂への石段の下にあります。

料金のご案内で〜す。

ご参考までに。

パンフレット

いたいた!まひろちゃん。

撮影できるところは限られてます。

ココと…

五節の舞いのお衣装!

ハァ💨うつくし〜わ!

本物見ると感動しちゃう。

等身大のライバルお二人。

清少納言さん、サインしてあるね。

キャスト一覧

この時はまだ8話目くらいだったな。

もう来た人たくさんいるのネ。

感想が貼ってありました。

規模は小さめだけど、内容は充実してるドラマ館でした。

次にお土産館へ

物産館は参道をかなり下った所にあります。

館内の様子

いやー欲しい物だらけ!

コマッチャウナー

とりあえずクリアファイル、ゲット👍

紫式部絵馬🥰

これ、きれいでショ。

御朱印帳ならぬ書き置き御朱印ファイル

衝動的に購入しちゃった☺️

それと「花散里」フレグランス。

ワタクシのために作ってくれたのカナ?w

すっきりした、清水のような香りです。 他にも色々買ったんだけどねー

おまんじゅうやら煎餅やら手拭いやら、恥ずかしいから載せない💦

お昼には帰りの新幹線に乗らないと💦

急いで向かった京阪石山寺駅。

ここにも式部様が!

で、大好きなチンチン電車(チガウカ?)にまた乗って…

前面展望

好きだねーアタシも😅

ミーハーな旅もこれで終わりです。

次はまた、お参りと共に宇治の大河ドラマ館に行きたいと思います。

西国三十三ヶ所巡礼

大河ドラマ「光る君へ」ゆかりのお寺で、催しが開催されていました。石の上にたつ本堂は圧巻でした

大河ドラマ館

まひろ(吉高由里子さん)の衣装

門前のお茶屋さん

滋賀県大津市にある東寺真言宗・大本山石山寺に参詣。来年の大河ドラマ「光る君へ」の主人公・紫式部が源氏物語の着想を得た場所とのこと。

御朱印は直接書込みでいただきました。

石山寺〜紫式部像

石山寺〜石山寺の碑から東大門をのぞむ

石山寺〜月見亭 近江八景「石山秋月」

石山寺〜多宝塔と紅葉🍁

石山寺〜石山寺硅灰石・石山寺の寺院名の由来の石🪨

石山寺〜石山寺硅灰石と多宝塔

石山寺〜多宝塔①

石山寺〜多宝塔②

石山寺〜東大門

石山寺〜参道の紅葉🍁

石山寺〜本堂

石山寺〜本堂・紫式部の間

石山寺〜東大門の提灯🏮

石山寺〜絵馬「紫式部」

石山寺〜鐘楼

石山寺〜光堂

石山寺〜三十八所権現社

石山寺〜御朱印

石山寺〜来年の大河ドラマの幟

滋賀の旅②

石山寺、言わずと知れた紫式部が源氏物語を執筆したお寺です。

奈良時代創建の風光明媚な古寺、まだ紅葉には早いせいか人も少なく、ゆっくり散策できました。

「寺は石山、仏は如意輪」と歌われた霊験あらたかなご本尊は秘仏です

東大門

地元の有名な作家さんの素敵なお雛様の展示がありました

毘沙門堂

毘沙門天さま

石山寺といえばこの石

硅灰石という珍しい石だそう

石の上に本堂

紫式部がいました

日本一古い多宝塔

無事にお帰りください🐸

紫式部は美しい琵琶湖を見て源氏物語の着想を得たそうです

「またおいで」

東寺真言宗 石光山 大本山石山寺に参拝しました。(過去2回参拝していますが未投稿😅)

ご本尊は日本で唯一の勅封秘仏 二臂如意輪観世音菩薩で、安産・福徳・縁結び・厄除けにご利益のある観音さまとして、広く信仰されてきました。

観音さまが33の姿で人々を救済することにちなみ、33年ごとに御開扉が行われます。

平安時代には京都の清水寺や奈良の長谷寺と並んで三観音とされ、多くの方々の信仰を集めました。

石山寺は天平19年(747)、聖武天皇の勅願により、奈良 東大寺の別当 良弁僧正が創建しました。平安時代には真言宗寺院となり、数多くの貴族や女流文学者が参拝する「石山詣」が盛んになりました。

西国三十三所 第十三番

近江西国三十三所 第三番

びわ湖百八霊場 第一番

神仏霊場巡拝の道 第一四六番(滋賀第十四番)

この日、門前にて「青鬼まつり」が行われると知り、参拝しました。

青鬼まつりは、降魔招福の誓いを立てられた石山寺屈指の学僧 朗澄律師(ろうちょうりっし、1132〜1209)の遺徳をしのぶお祭りで、毎年5月第3日曜日に開催されています。

学問の寺・石山寺には、石山寺一切経(重要文化財、約4,600帖)や石山寺校倉聖教(重要文化財、約2,000点)をはじめとする、膨大な経典・聖教(僧侶の修行用のテキスト)群が伝えられています。朗澄律師は、これらのお経や聖教の収集・整備・保存に尽力された方の一人であり、自分の死後、鬼の姿となってこの聖教類を守護して降魔招福を誓われました。

『石山寺縁起絵巻』第六巻には、鬼の姿となった朗澄律師が描かれています。

東大門に向かって、杉の葉で作られた高さ5メートルの青鬼の像が建てられ、参拝者を出迎えます。

また、昨年は中止となった「青鬼太鼓」「青鬼踊り」の奉納も行われました。

当日は暑いくらいの大変良い天気☀️となり、門前には、まつり開始前の朝早くから、たくさんの参拝者でした。

また、参拝者の方々に、降魔招福と書かれた団扇の授与(限定数のため引換券配布、出来るだけ多くの方に行き渡るように基本1家族に1枚)もあり、皆さんそのご利益に授かろうと、賑わっておりました。

過去2回参拝していますが、未投稿😅

先にこちらを投稿しました😊

参拝者を迎える、東大門に向かって杉の葉で作られた高さ5メートルの青鬼の像

凄い迫力があります。

お練り

青鬼さん登場‼️

夏日となり、青鬼さんはさぞかし暑い🥵ことでしょう。熱中症にならないか心配。

青鬼太鼓の披露。

素晴らしかったです。

青鬼踊り

恐ろしくなくて、優しい鬼さんでした。

踊りのお役の方々

1家族1枚授与して頂いた、降魔招福うちわの引換券

お祭り終了後、入山入口手前にて拝受される、降魔招福うちわの引換券を手に並ぶ参拝者の人波💦

1家族に1枚拝受して頂いた、降魔招福うちわ。感謝🙏🏻🥰

青もみじ

紫式部像

大河ドラマで、また注目されますね🥰

門の内側にいる🐸さんがお見送り

今一度東大門を振り返って🙏🏻

おまけ

あまりの暑さ💦で、門前のカフェにて今年初のかき氷🍧

美味しかった😋

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ

8

0