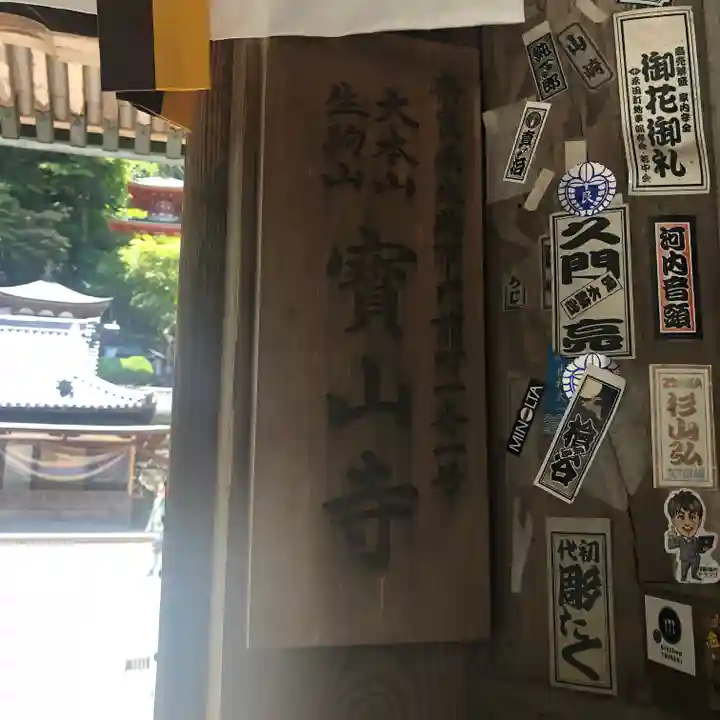

ほうざんじ

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方宝山寺のお参りの記録一覧(2ページ目)

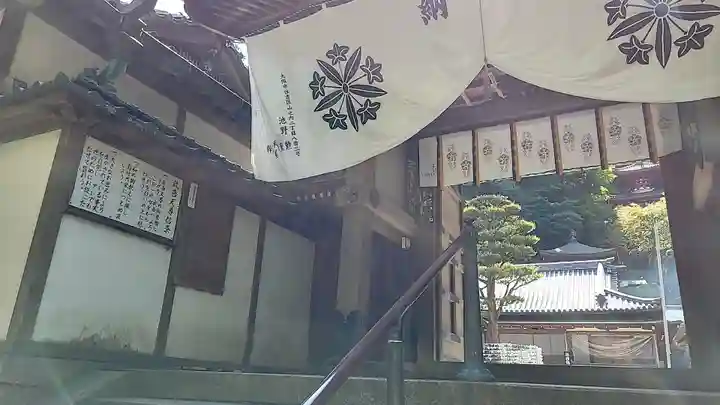

行けてなかった生駒の参拝、まずは生駒聖天宝山寺。

写真が多くなってます(運営さん、すみません)。流し見てください。

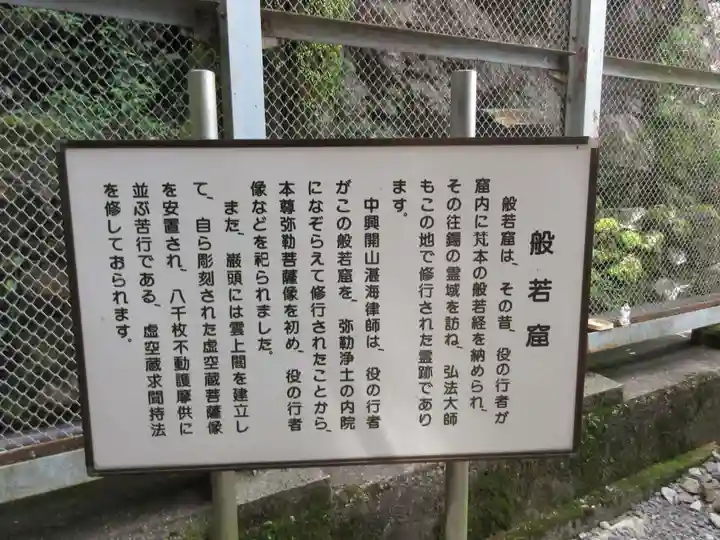

有名なので何時かはと思いつつズルズルと。やっと思い立って参拝できました。元々は役行者が大岩壁と洞窟の般若窟に開いた修行の場であった場所に、1678年に湛海師が大聖無動寺を開かれたのが始まりのようです。その後、湛海師は大歓喜聖天を山の神として仰がれたとあります。なので、神仏習合の様相を呈してます。

巨大な岸壁に張り付くように多くの堂宇がたっていて、とにかく石段ばかり。登っては参拝、登っては参拝。夏に伺うと大変でした。当時の修行僧はここで鍛錬されていたのだと思うと頭が下がるばかり。

山中にここまでの規模は訪れる価値があります。歩きやすい靴と服装が必須です。

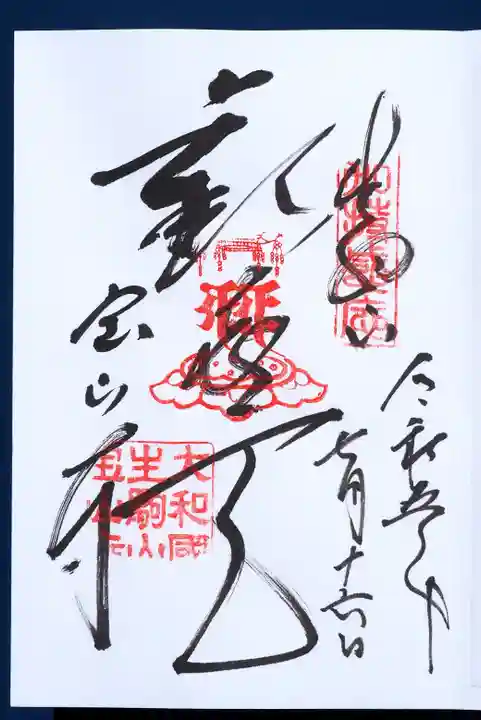

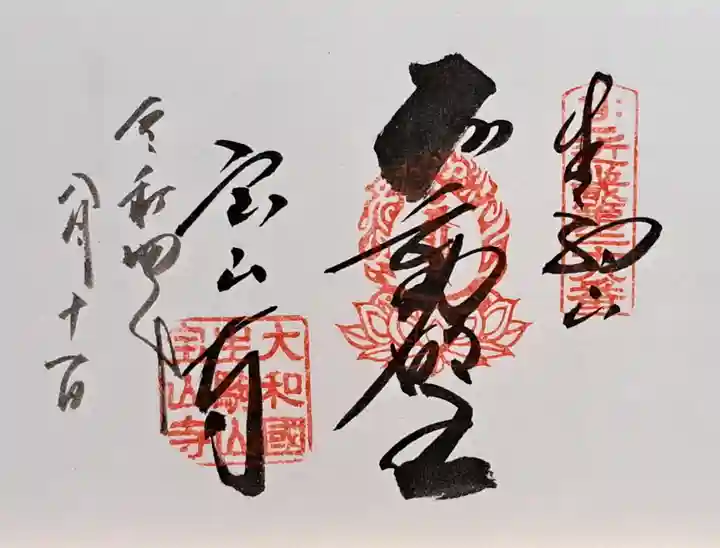

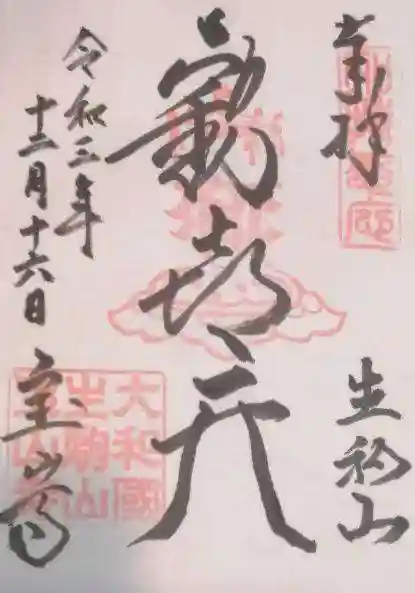

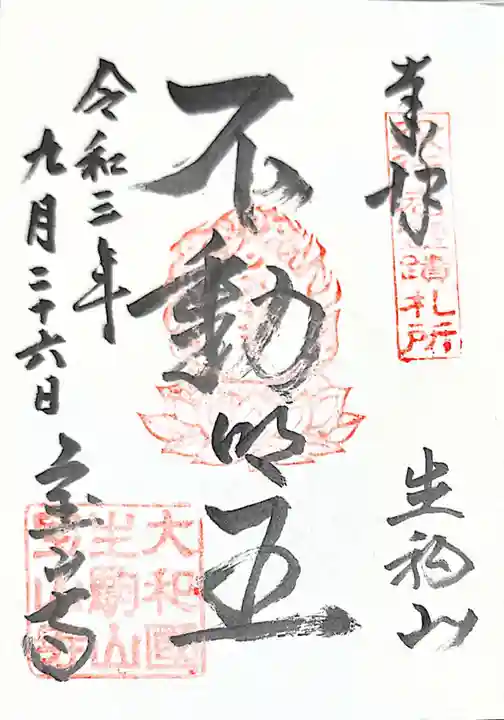

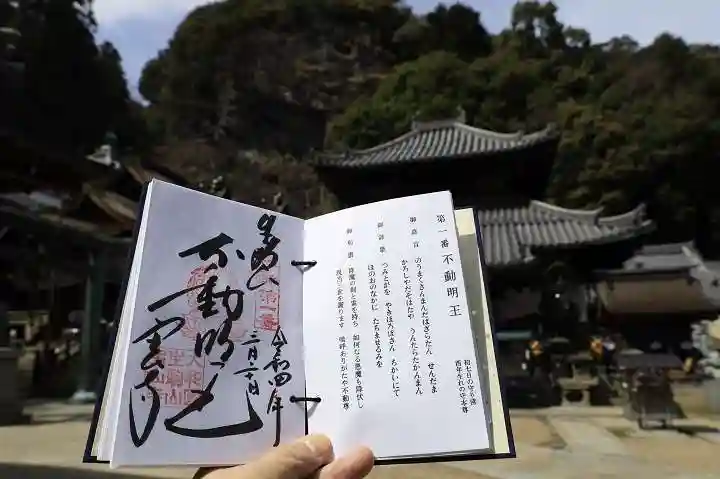

追記。御朱印アップ忘れてました。

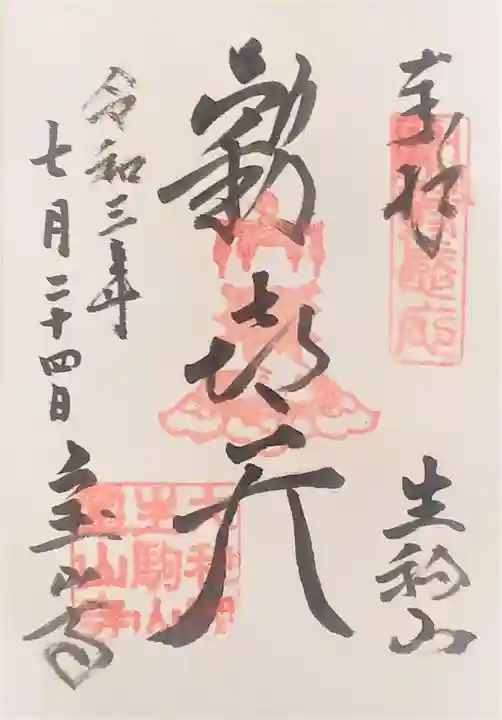

御朱印です。

表参道の鳥居。聖天さまなので作られたと思われます。

駐車場横の交通安全祈祷が行われる金剛殿。

さて本殿へ。

石段登って惣門。潜ってまた登ります。

本堂前に到着。巨大な岩壁前に、右に本堂、左に拝殿。

本堂と拝殿の間に鳥居。

ここが拝殿。宝山寺なので寺院でしょうが、一見して神社に見えます。聖天さまですね。

宝塔と奥に和光殿。

少し石段を登って上からの拝殿。

文殊堂。昭和の建立。

開山堂。開山湛海和尚が祀られる。

遥拝所とあとで気づいた。じつはこの裏から般若窟の弥勒菩薩さまが遥拝できるらしいが気づかずに通過。痛恨!!

参道の様子。赤が映えます。

多宝塔。

五社明神。

また石段の参道。

とうとう奥之院へ到着。1705年に道場として建てられました。なんと信者の寄進。今の建物や仏像はその後のもののようです。

奥之院さらに奥の大黒堂。

開山堂おくの神社。おそらく一番上だと思います。

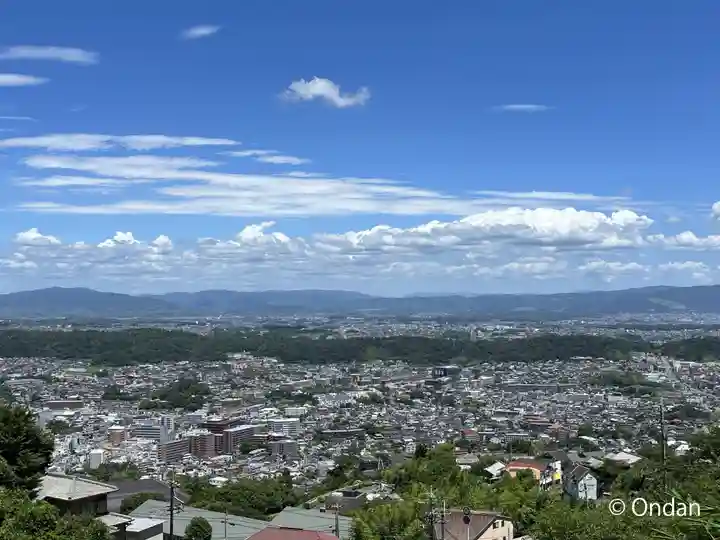

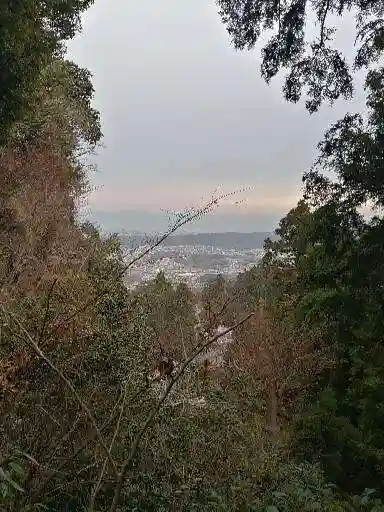

第二駐車場までの途中にある絶景。結局、ここが前が開けてもっとも見やすいです。

宝山寺 参拝日 令和4年8月11日

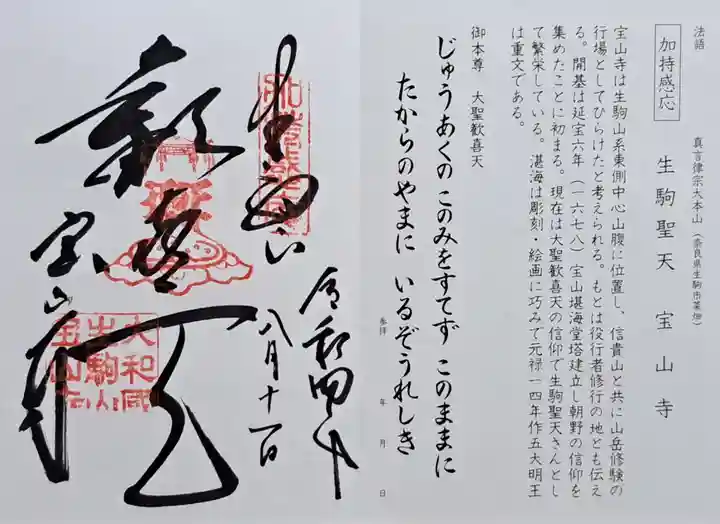

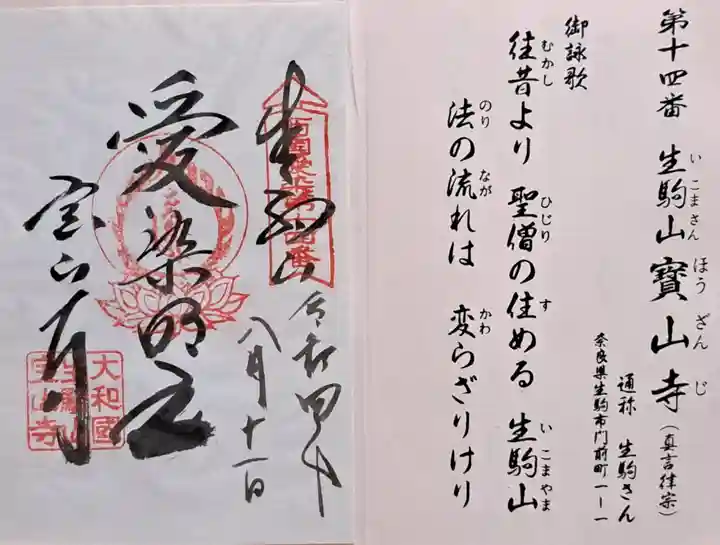

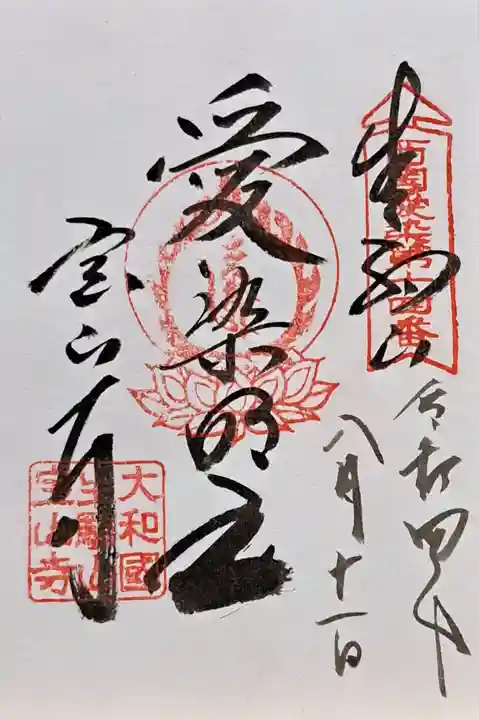

真言宗十八本山霊場・真言律宗大本山・宝山寺の御朱印と近畿三十六不動尊霊場第二十九番の御朱印と西国愛染十七霊場第十四番の御朱印を頂きました

本堂

観音堂

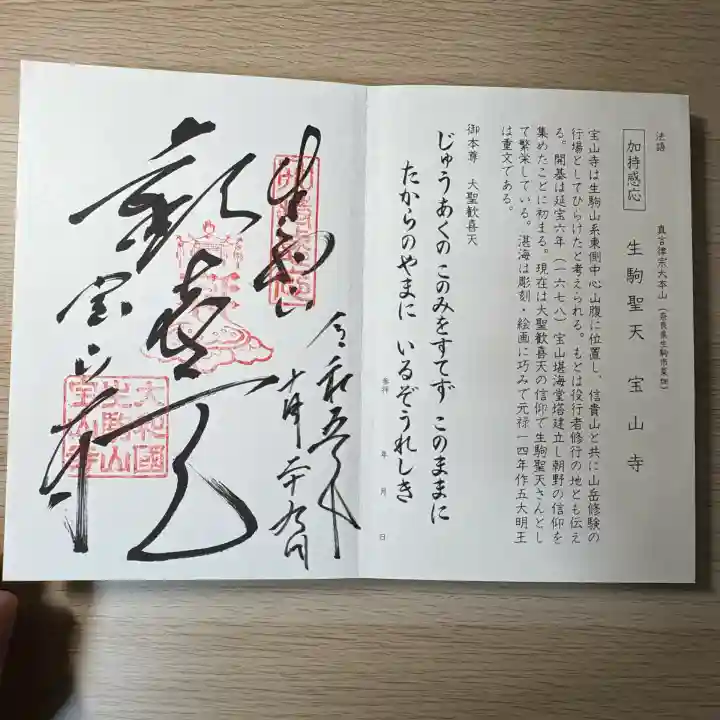

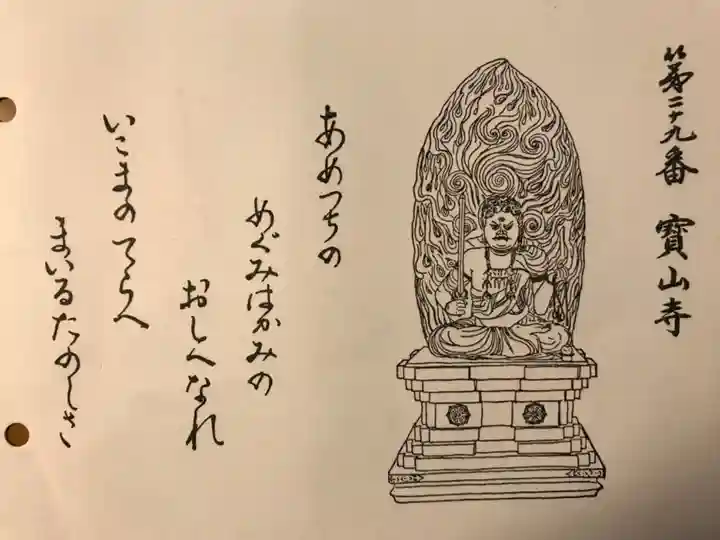

十八本山納経帳のページ

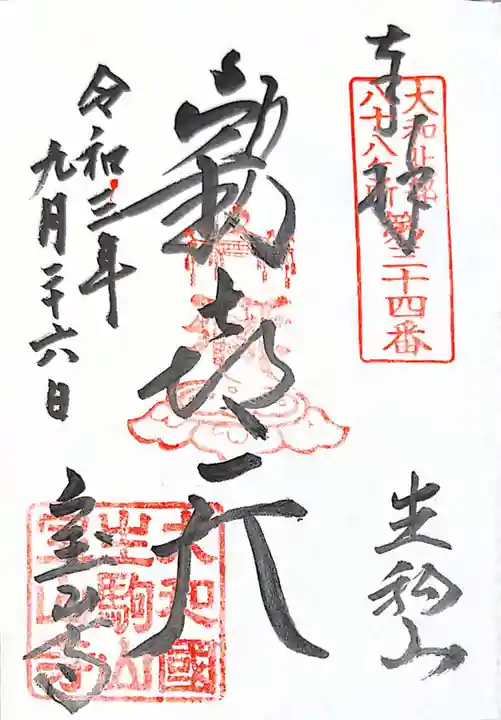

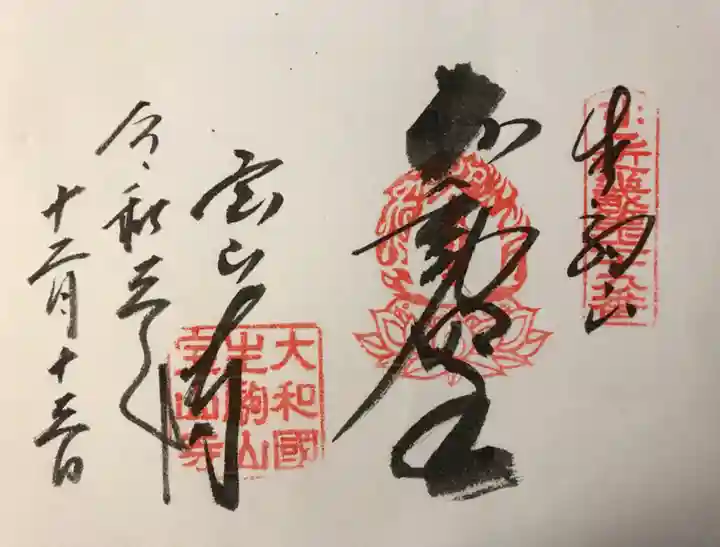

真言宗十八本山霊場真言律宗大本山の御朱印

近畿三十六不動尊宝印帖のページ

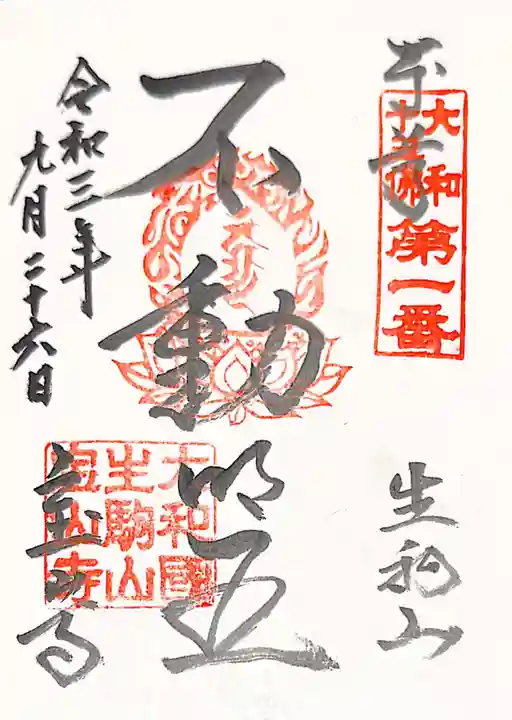

近畿三十六不動尊霊場第二十九番の御朱印

西国愛染明王霊場宝印帳のページ

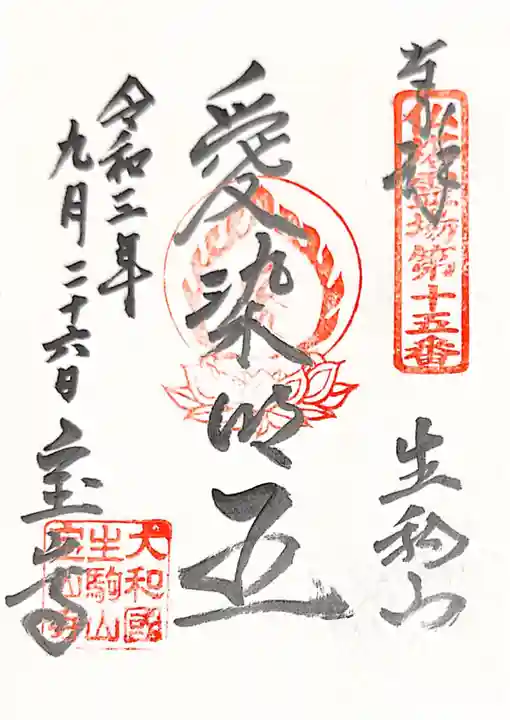

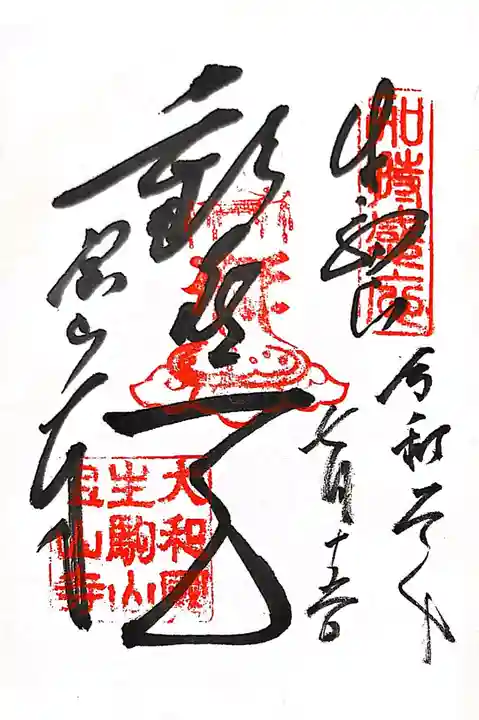

西国愛染十七霊場第十四番の御朱印

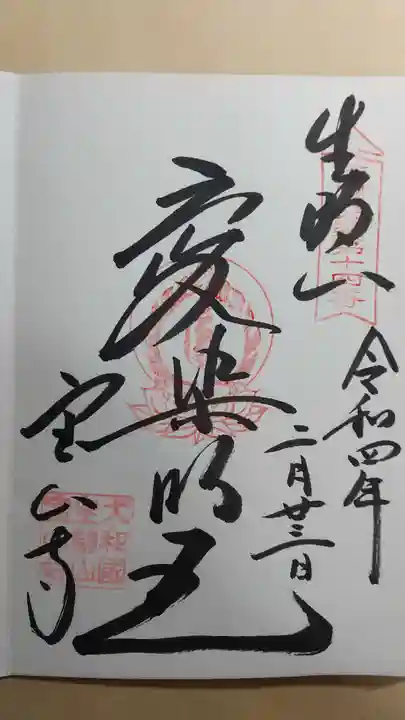

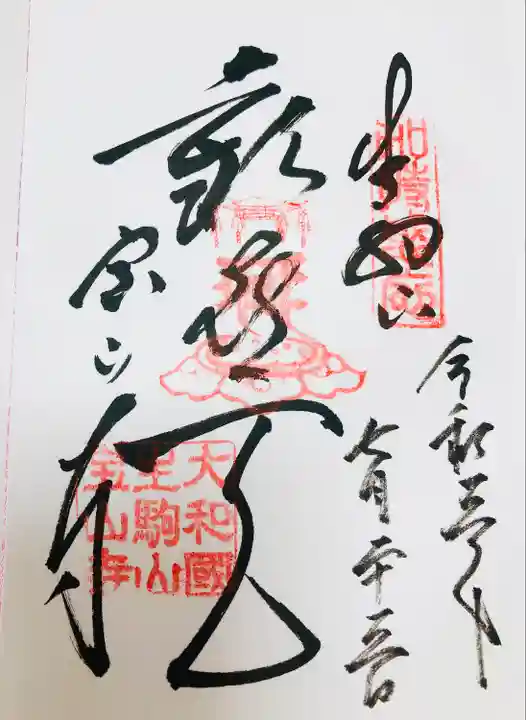

大和十三仏の御朱印巡り(5ヶ寺目)で生駒山宝山寺へ。

宝山寺へは二度目です。

前回は生駒山上から宝山寺経由で生駒駅。

今回は逆で生駒駅から生駒山上へ行く途中に宝山寺です。

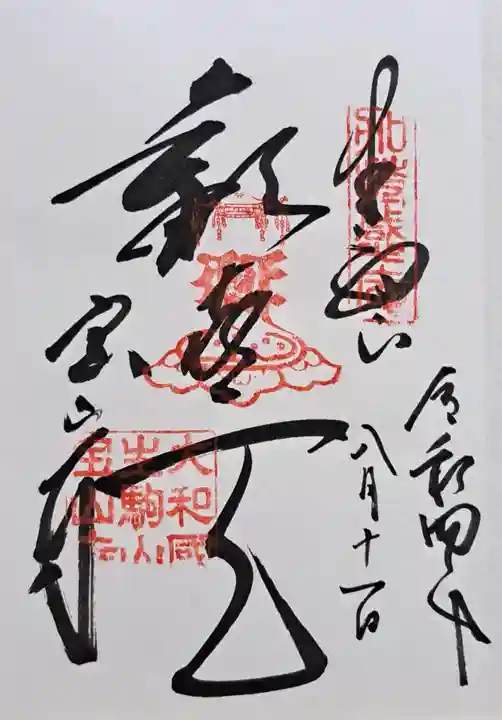

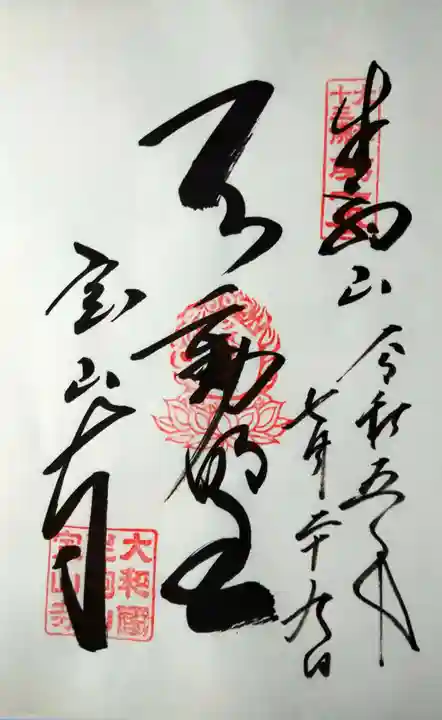

宝山寺御朱印

愛染明王

宝山寺参道

総門

本堂

本堂奥に般若窟の弥勒菩薩像とお堂。

弥勒菩薩像をズーム。

般若窟のお堂。

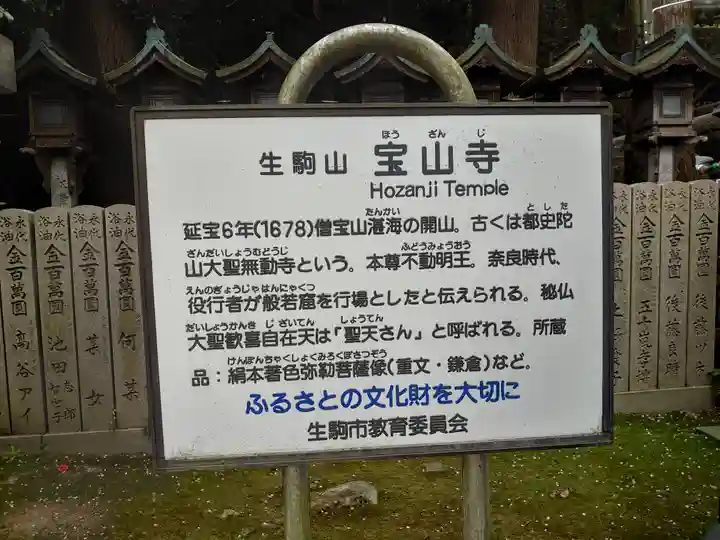

奈良の寺院巡りの3寺目は、奈良市内から西へ行った生駒市に在る生駒山 宝山寺です。

今回の寺院巡りの最後になります。

真言律宗 大本山で、本尊は不動明王(重文指定)。真言宗18本山の1つ。

大聖歓喜天を祀った聖天堂があり、「生駒の聖天さん」の名で親しまれています。大聖歓喜天は絶対秘仏で観ることは出来ませんが、大聖歓喜天の縁日である毎月16日は聖天堂の内陣に入って拝観する事が出来ますので(拝観無料)、今回参拝する事にしました。(5月1日~10日も内陣に入れるようです。)

奈良市内からは第2阪奈道路を使うのが早いようですが有料でやや遠回りなので、節約して県道奈良生駒線で向かいました。片側2車線で殆ど信号機が無くスムーズ。近鉄生駒駅の前を抜けて、生駒ケーブル(ケーブルカー)とほぼ並走して駐車場へ。大鳥居の横まで行けますし、無料なのが有難い。

伝えによれば、655年に役行者が開いた修験道場で、空海も修行したとの事である。

1678年に湛海律師が生駒山に入り、村民や郡山藩家老らの援助により仮本堂を建立、1688年に新本堂が完成し伽藍が整った。

大鳥居をくぐり、石段を上がると惣門、直ぐに中門があり境内が広がります。右側に本堂があり内陣に湛海律師作の本尊・不動明王坐像と脇侍5躯(重文指定)が祀られていますが、不動明王の凄い形相は確認出来るものの他の像は残念ながら暗く影になっていてわかりませんでした。(宝山寺のHPに掲載の写真で我慢)

本堂の横には聖天堂とその拝殿です。拝殿前で手を合わせていたら「内陣へ入れますから上がって下さい。」と仰有って頂き、入らせて頂きました。聖天堂内陣の左右の脇間にも仏像が祀られていて、重文指定の湛海律師作の厨子入り五大明王像を始め、馬頭明王、地蔵菩薩、不動明王、聖観音菩薩、等々(内陣には閉扉された立派な厨子、大聖歓喜天が祀られている)。

生駒山の斜面に沿って上へ上へと文殊堂、常楽殿、観音堂、多宝塔等の多数のお堂が立てられていて、一番奥(一番上)は奥の院で、開山廟や開山堂、奥の院本堂、大黒堂があります。

大黒堂からは生駒の街並みが見えました。

尚、重文指定の獅子閣という明治17年建立の洋風客殿は、年に数回内部拝観があります。

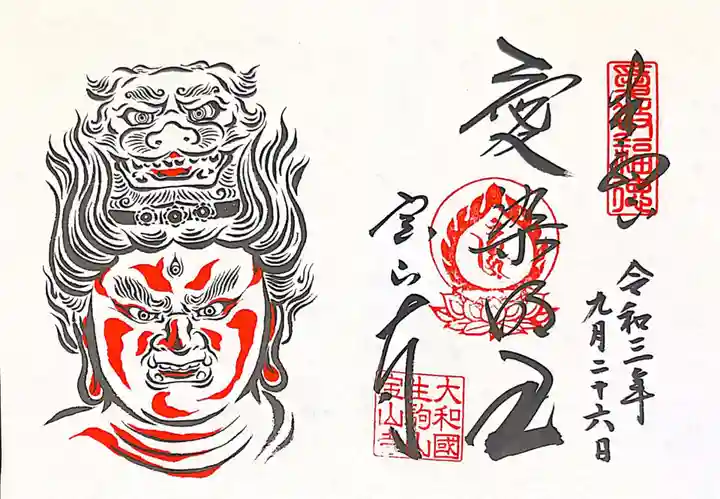

御朱印(歓喜天)

大鳥居

惣門

鐘楼

中門

中門からの境内

手水

本堂

聖天堂拝殿

聖天堂拝殿

文殊堂

常楽殿

観音堂

遥拝所

多宝塔

五大明神

大師堂

奥の院手水

奥の院本堂

開山堂

開山廟

大黒堂

大黒堂からの眺望

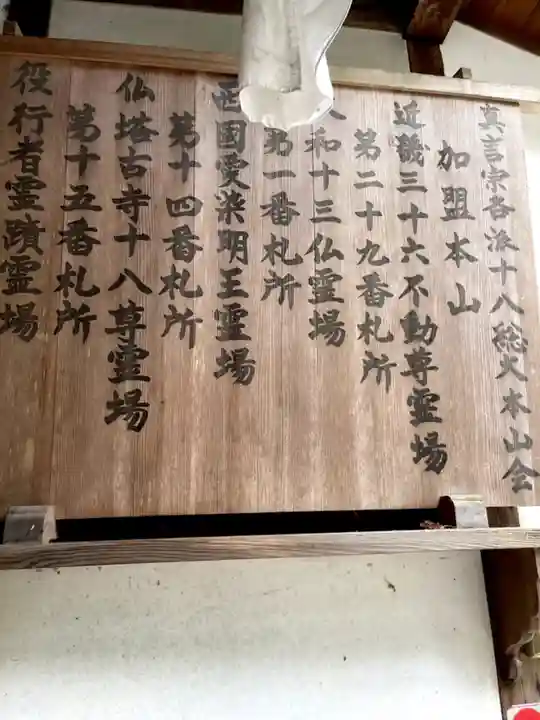

(ぼさつの寺めぐり)

(近畿三十六不動29番札所)

(真言宗十八本山13番札所)

(西国十七愛染14番札所)

(仏塔古寺十八尊15番札所)

(神仏霊場巡拝の道 奈良16番札所)

(役行者霊跡15番札所)

(大和北部八十八ケ所34番札所)

(大和十三仏1番札所)

何回目かのお参りです。

札所がたくさんなので一度に頂くことができませんでしたがやっと全て拝受できました。

655年に役行者が開いたとされる修験道場で、空海も修行したと伝わります。

1678年再興するが、この時が事実上の開山だと思われるそうです。1680年に村人や郡山藩家老らの援助により仮本堂が建立され、大聖歓喜天を鎮守として祀ります。1688年に寺名を寳山寺と改めたとのこと。

大聖歓喜天を祀る寳山寺は商売の神として大坂商人の信仰を集め、京都の皇室や江戸の徳川将軍家、郡山藩主柳沢家からの祈願もあり、聖天信仰の霊場として有名です。

参道には、沢山の寄進された石標が立ち並び、中には億単位の寄進も!ビックリする〜。

今回は境内の南側を通って帰りました。そちらにもお不動様や観音様がいらっしゃいました。

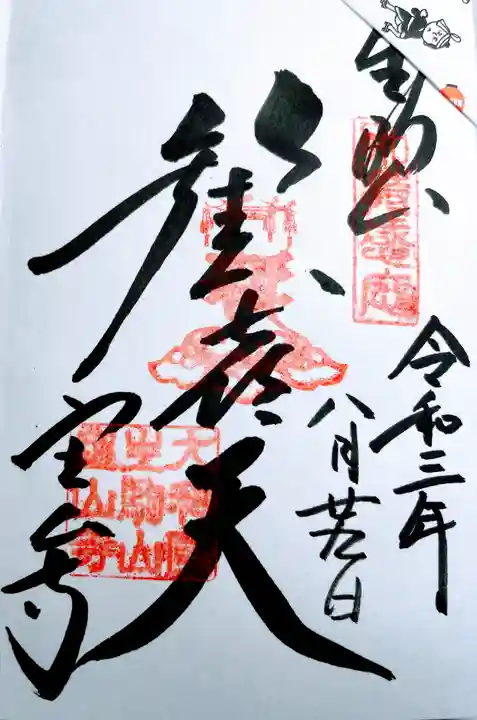

御朱印 大和北部八十八ケ所34番

御朱印 仏塔古寺十八尊15番

御朱印 役行者霊跡15番

御朱印 大和十三仏1番

御朱印 神仏霊場巡拝の道 奈良16番

御朱印 ぼさつの寺めぐり 愛染

ぼさつの寺めぐり 弥勒

境内図

境内ジオラマ

山門

札所板

手水舎

境内

境内南側石段

お不動様 観音様

「生駒の聖天さん」と親しまれる宝山寺。日本初のケーブルカー・生駒ケーブルに乗っていざ宝山寺へ。山頂には遊園地もあるので乗客のほとんどは小さな子供連れのご家族ばかりでした。案の定途中の宝山寺駅で下車するのは我々夫婦のみ。さてケーブルカーを降り、暫しレトロ感たっぷりの生駒新地・聖天通りを歩きます。参道を抜けると宝山寺惣門に到着、真言律宗の大本山の寺院だけあってなかなか大きなお寺さんです。生駒山の中腹、むき出しの岩肌の前に建つ本堂はどこか威圧感さえ感じられます。伝承によると、かつては弘法大師(空海)さんも修行した役行者が開いた修験道場だったそうですが、その後に僧宝山湛海が再興し、「歓喜天(聖天)」を祀り生駒山宝山寺と称すようになったとか。「歓喜天」は財運と福運の神様で、境内にはシンボルマークでもある交差する大根の柄の入った巾着袋(宝袋)がところどころに見られます。大根は歓喜天の好物だそうです。帰りに売店(和光殿)で宝山寺味噌を買ったので、炊いた大根につけて戴きましょう。

宝山寺・参道

宝山寺・一の鳥居

宝山寺・惣門

宝山寺・本堂

宝山寺・聖天堂前の鳥居と狛犬

宝山寺・巾着袋の賽銭箱

宝山寺・聖天堂

宝山寺・多宝塔

宝山寺・開山堂

宝山寺・福徳大神

生駒ケーブル

行きは猫の「ミケ号」、帰りは犬の「ブル号」に乗りました。

御朱印

宝袋の御神籤

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ

4

0