こうふくじ|法相宗大本山

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方興福寺のお参りの記録一覧

3 / 16ページ51〜75件385件中

絞り込み

複数語は空白区切り

参拝期間

----年--月

〜----年--月

御朱印関連

フォロー中

自分

サポーター

検索する

絞り込み限定

投稿日降順

キーワード

参拝----年--月〜----年--月

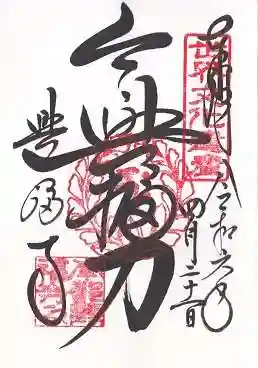

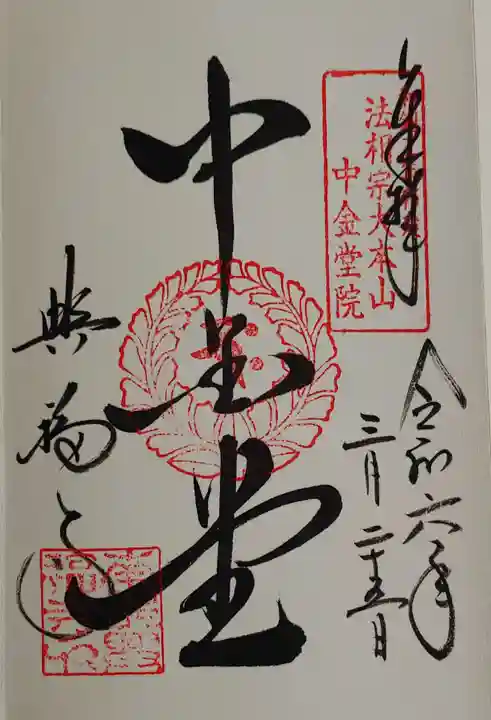

御朱印

フォロー

自分

サポーター

検索

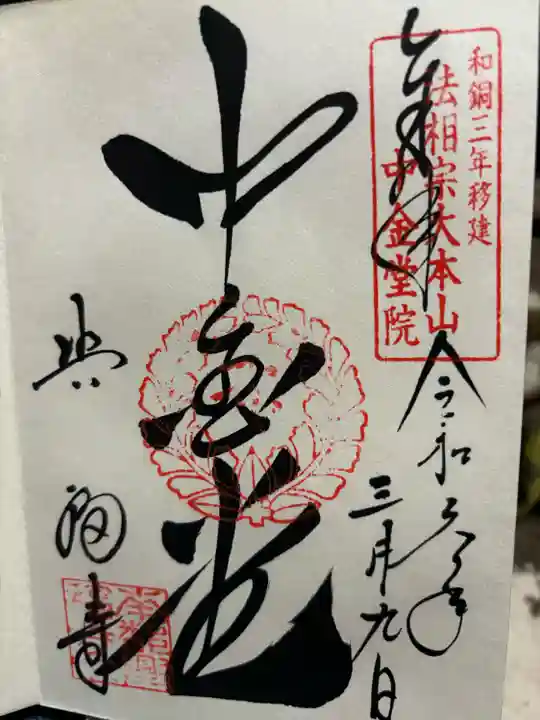

真っ赤なトマト

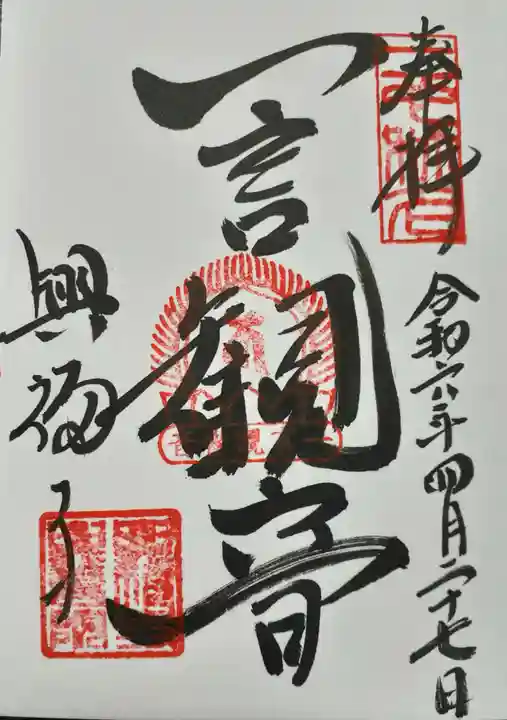

2024年04月30日(火)173投稿

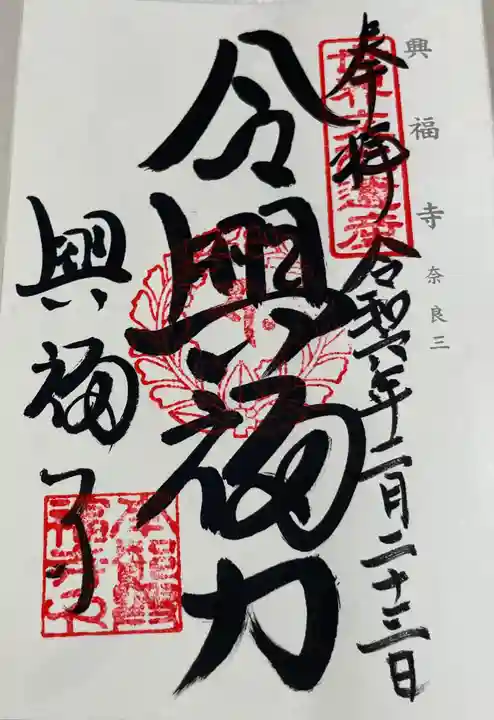

タンホイザ

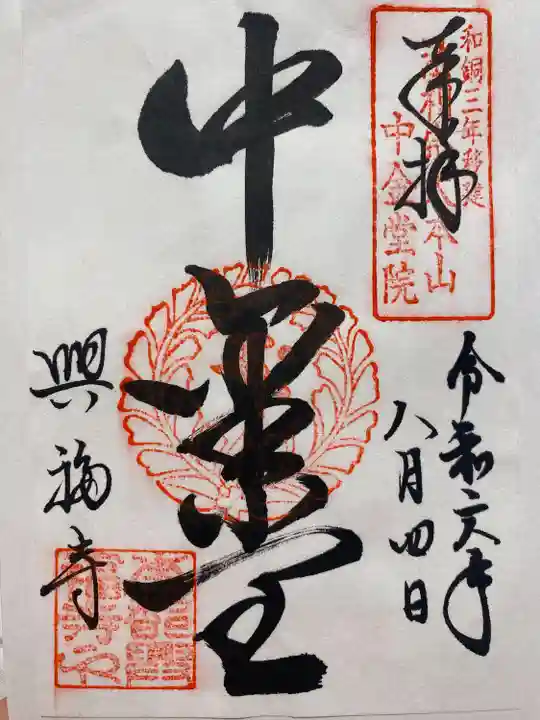

2024年04月07日(日)3869投稿

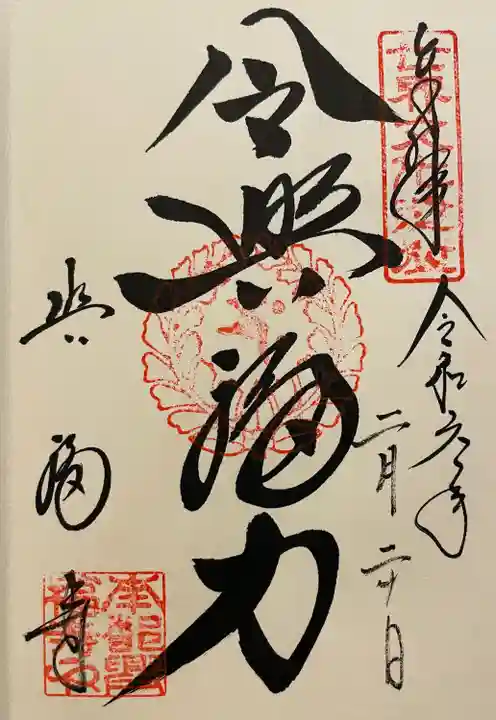

tak

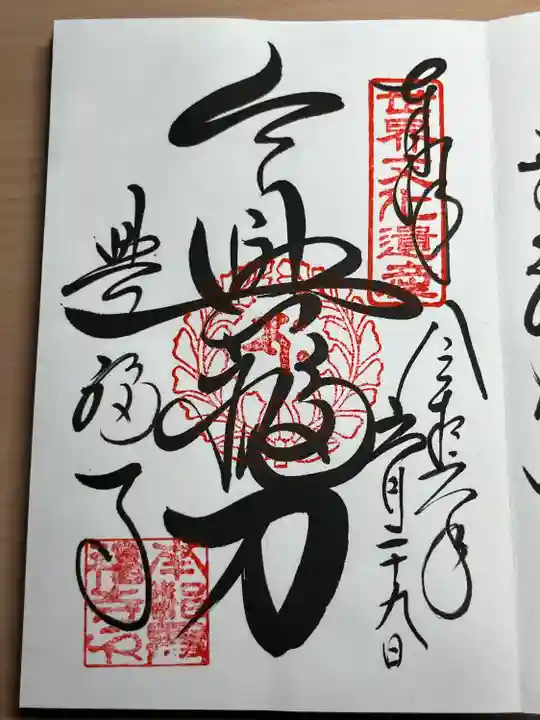

2024年04月03日(水)21投稿

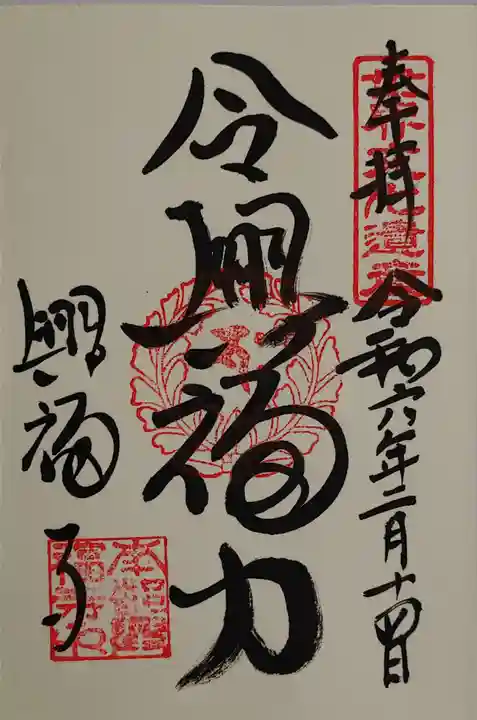

小糠雨

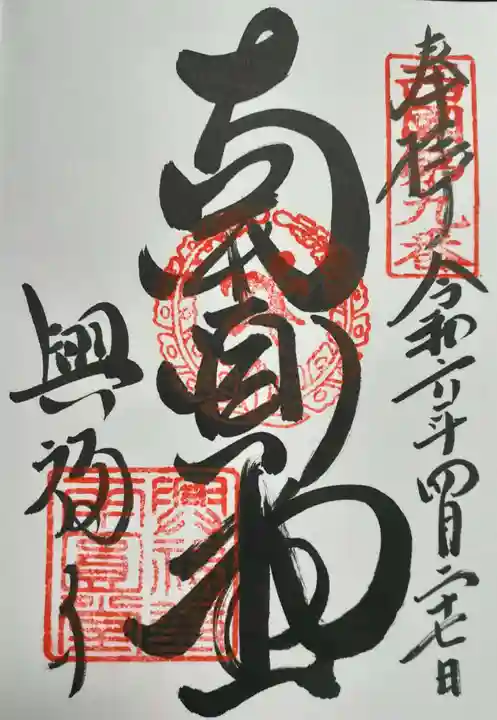

2024年04月01日(月)102投稿

to_sun

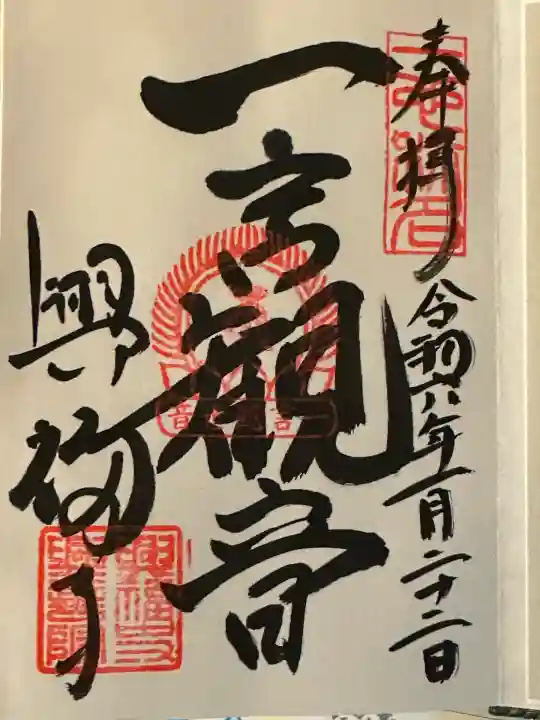

2024年01月16日(火)695投稿

【興福寺(こうふくじ)】

本尊:釈迦如来

宗派:法相宗

開基:藤原不比等

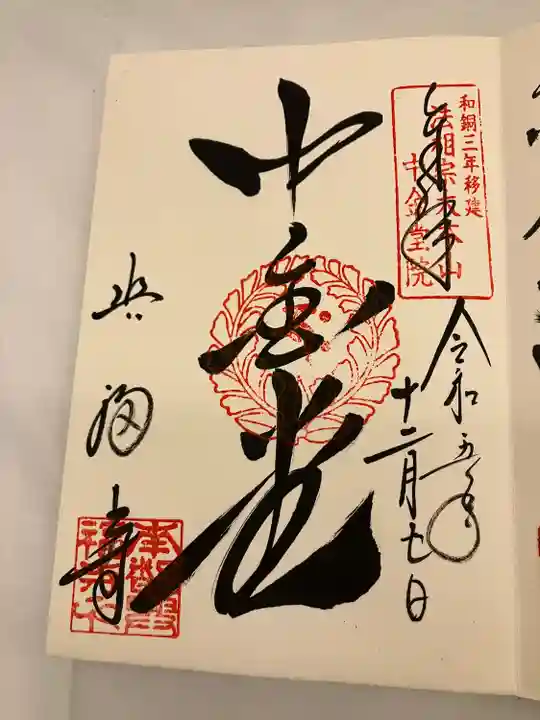

興福寺の前身である「山階寺(やましなでら)」は、669(天智8)年)に藤原鎌足が重い病気を患った際に、夫人である鏡王女が夫の回復を祈願して、釈迦三尊や四天王などの諸仏を安置するために造営したものと伝えられている。壬申の乱(672)の後、飛鳥に都が移った際に、山階寺も山背国山階(現・京都府京都市山科区)から移され、その地名を取って「厩坂寺(うまやさかでら)」と名付けられたという。さらに、710(和銅3)年、平城遷都の際、鎌足の子息・藤原不比等の計画によって移されるとともに、「興福寺」と名付けられている。

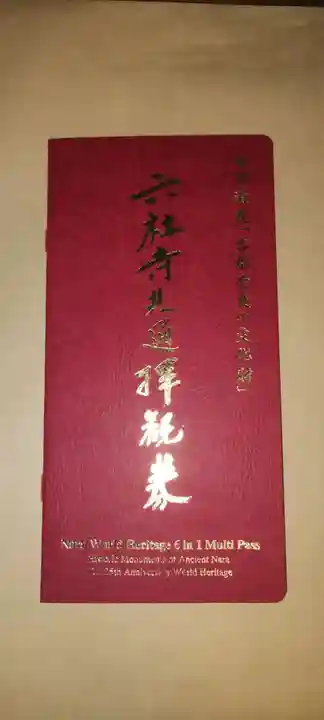

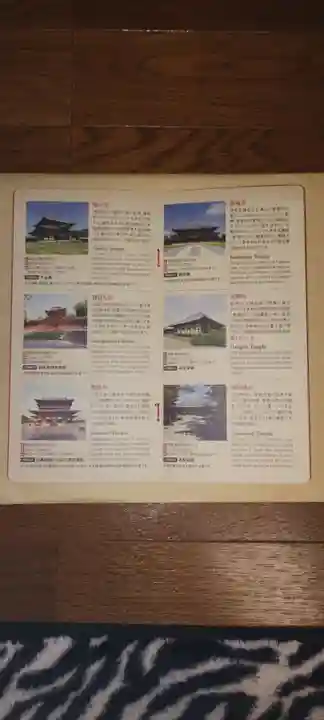

世界遺産「古都奈良の文化財」、西国三十三所観音霊場(第8番札所(南円堂))、南都七大寺2番 で参拝。

もっと読む

maotaro

2024年01月01日(月)923投稿

まさゆき

2023年12月15日(金)83投稿

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ