いせのくに してんのうじ|曹洞宗|塔世山

あなたのサポートが必要です〈特典あり〉

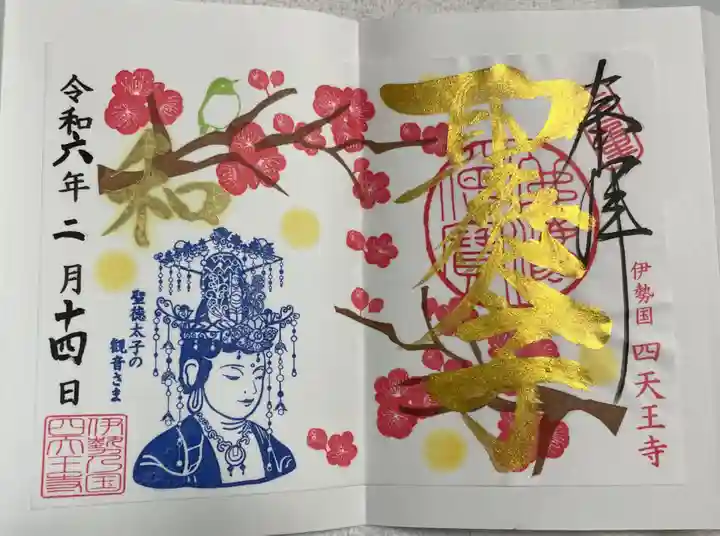

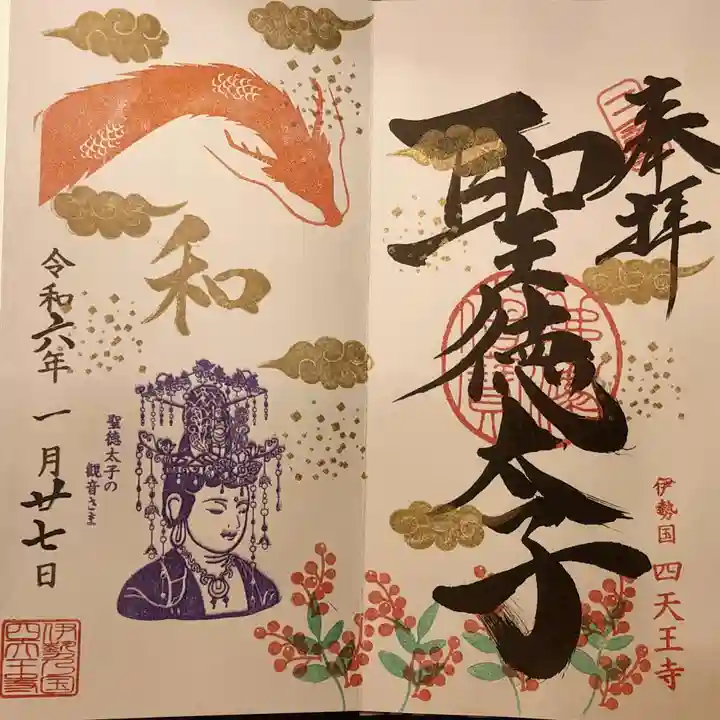

伊勢の国 四天王寺の御朱印・御朱印帳

最新の限定御朱印の書き込み(3件)

聖徳太子が建立したと伝わる四天王寺では、

| |||

| 限定 | |||

|---|---|---|---|

| 御朱印帳にお書き入れ | ■お書き入れ可能な御朱印

■書き置きのみ(季節ごとに変更)

| ||

| 郵送対応 | ■郵送対応ありの御朱印

■お申し込みはこちら

| ||

| 御朱印帳 | |||

| 参拝時間 | 参拝可能時間:午前7時~午後5時(通年)

| ||

| 電話番号 | 059-228-6797 | ||

御朱印・御朱印帳の詳細情報

聖徳太子1400年限定御朱印と通常御朱印(2種)

①7月限定「七夕と観音さま」(直書き・書き置き・郵送対応あり)

②薬師さま特別御朱印「お姫さまの祈り」(直書き・書き置き・郵送対応あり)

③特別御朱印「開運の三面大黒天」(書き置きのみ・郵送対応あり)

④四天王寺を100年見守る薬師如来像の御朱印(直書き)

(西国四十九薬師霊場第三十四番札所)

⑤織田信長も祈った三面大黒天の御朱印(直書き)

(津七福神 大黒天)

合計5種類の御朱印を頒布しています。

7月限定七夕と観音さま」【聖徳太子1400年限定御朱印】

7月限定「七夕と観音さま」

直書き・郵送対応あり

6つのこだわりポイント

【御朱印に込めた想い・郵送対応など】詳しくは以下のページをご覧ください。

参拝カード|満願の証に特別な御朱印をプレゼント

限定御朱印をきっかけに、毎月四天王寺にお参りいただく方が増えました。

感謝の気持ちとして何かお返しできるものはないかと考え、

参拝カードをお渡しすることにしました🍀

まだお持ちでない方は、ぜひ月替わり御朱印を受けた際に納経所でお申し付けください✨

※恐れ入りますが、カードをお渡しした時点でのスタートになります。

過去に遡ってスタンプを押すことはできかねますのでご了承ください。

薬師さま特別御朱印「お姫さまの祈り」(金文字・書き置きのみ)

書き置きのみ・郵送対応あり

【夏限定】薬師さまの特別御朱印「お姫さまの祈り」

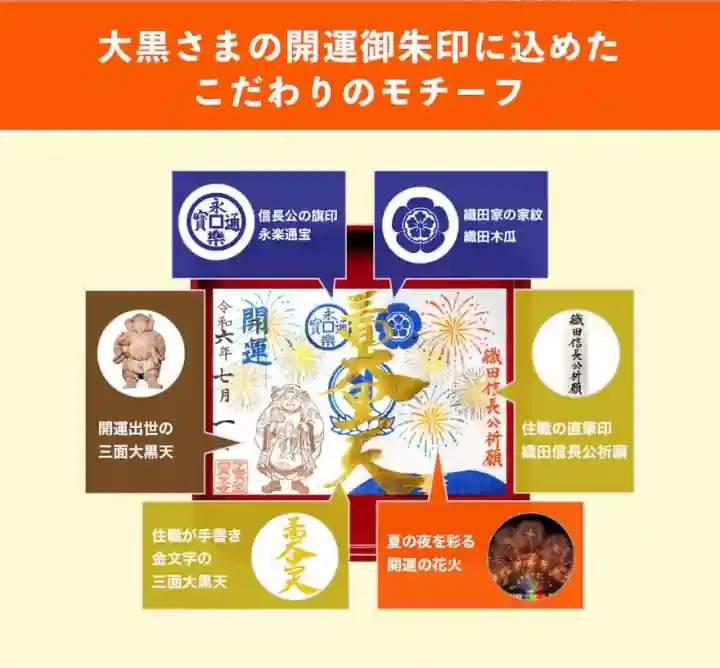

特別御朱印「開運の三面大黒天」(金文字・書き置きのみ)

特別御朱印「開運の三面大黒天」

書き置きのみ・郵送対応あり

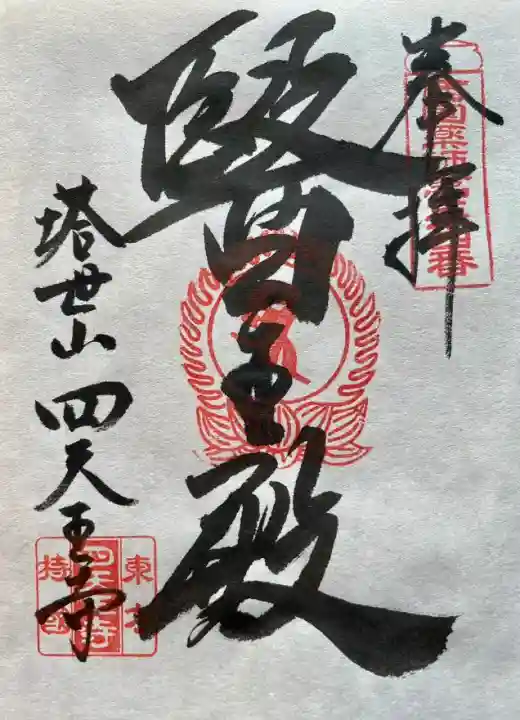

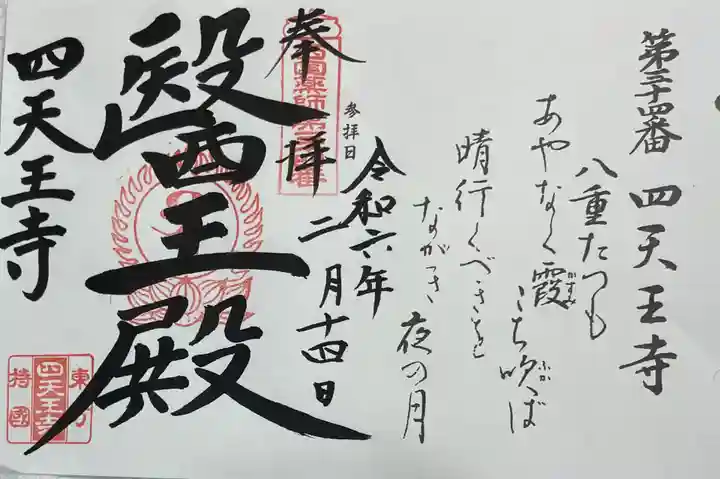

【医王殿】四天王寺を100年見守る薬師如来像の御朱印

西国四十九薬師霊場第三十四番札所

伊勢の国 四天王寺のご本尊は薬師如来像です。

右上には「西国薬師第三十四番」、中央には薬師如来を表す梵字の印が押されます。

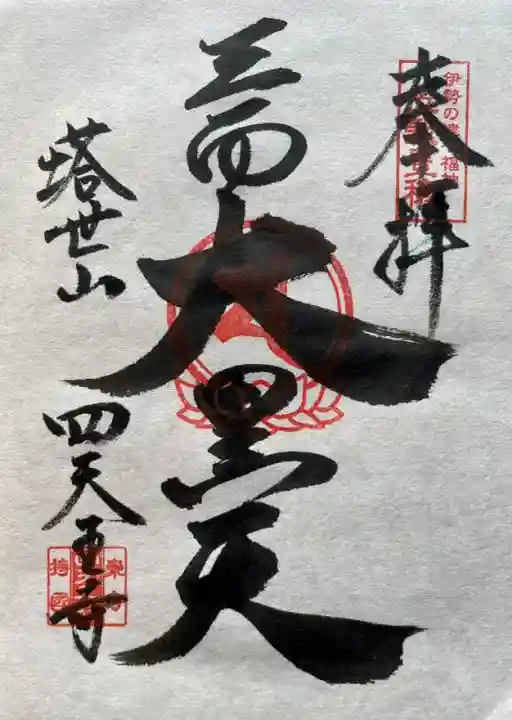

【三面大黒天】織田信長も祈った三面大黒天の御朱印

津七福神 大黒天

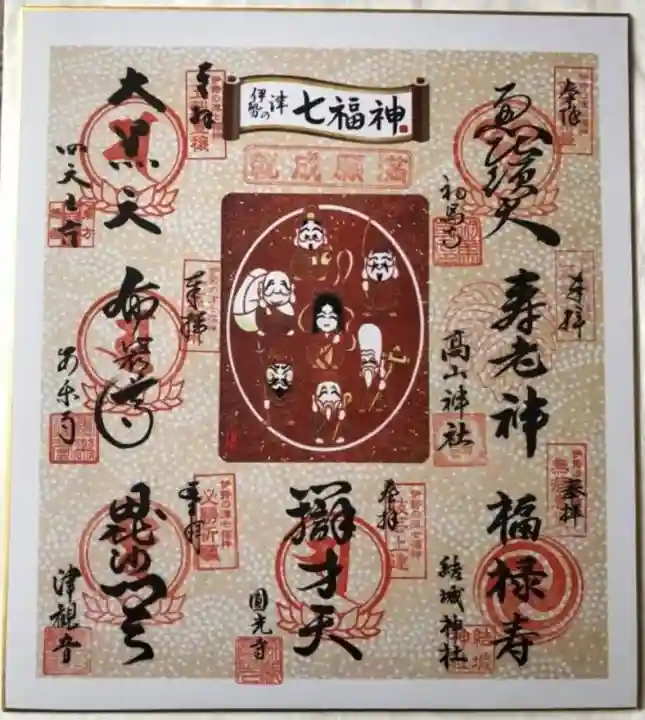

四天王寺は、伊勢の津七福神のうちの1つです。

三面大黒天という、弁財天・毘沙門天・大黒天の3つのお顔をもった像が特徴的です。

織田信長公が祈ったと伝わります。

右上には「伊勢の津七福神 五穀豊穣」、中央には大黒天を表す梵字の印を押します。

観音さまの御朱印帳

観音さまの御朱印帳

納経所限定(郵送対応なし)

御朱印と同じデザインの「宝石と新しい観音さま」の御朱印帳です。

月参りの御朱印帳としてもお使いいただけます。

授与場所・時間

御朱印をご希望の方は、本堂右手の納経所にお越しください。

御朱印の受付時間は、午前9時~午後4時です。

郵送お申し込みは以下のページからお願いいたします。

三重県のおすすめ🎋

最新の御朱印・御朱印帳の投稿

「三重四天王寺」さんの朝座禅に参加させていただきました。

何度か、朝座禅には参加させていただき私の著書「心が調う ゆる禅語」

www.amazon.co.jp/dp/4344954580#aw-udpv3-customer-reviews_feature_div

の中で、座禅会の紹介をさせていただきました。

毎月変わる御朱印も、授与していただきました。

今月は紫陽花。

向かって右側のお厨子のガラス張りの中の、重要文化財の薬師如来さまが、優しいほほ笑みをたたえ、座ってらっしゃる。

新しく造仏されたお像も華やかでステキです。

毎月変わる御朱印

月ごとの御朱印

薬師如来

新しいお像。

伊勢の国 四天王寺の御朱印・御朱印帳の写真一覧(959枚)

三重県のおすすめ🎋

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

4

0