しょうこくじ(しょうこくしょうてんぜんじ)|臨済宗相国寺派大本山|萬年山

相国寺(相国承天禅寺)京都府 今出川駅

春秋の特別公開期間のみ

10:00~16:00(16:00受付終了16:30閉門)

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方しょうこくじ(しょうこくしょうてんぜんじ)|臨済宗相国寺派大本山|萬年山

春秋の特別公開期間のみ

10:00~16:00(16:00受付終了16:30閉門)

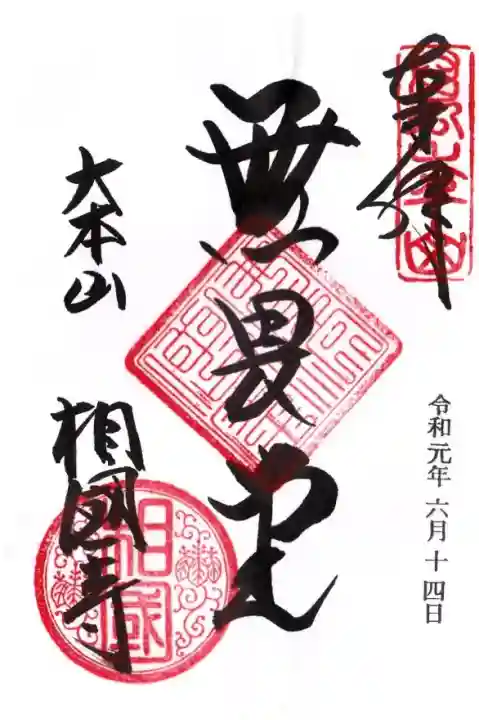

相国寺では1種類の御朱印をいただけます。

ほかに、境内にある美術館でも御朱印をいただけます。

【萬年山(まんねんざん)相国寺(しょうこくじ)】

本尊:釈迦如来

宗派:臨済宗相国寺派

開基:足利義満

~『百寺巡礼』五木寛之氏が選んだ百の名刹 第84番~

相国寺は、京都市上京区に位置します。正式名称を相国寺聖天禅寺といい、臨済宗相国寺派の大本山です。相国寺の塔頭寺院に、世界遺産金閣寺、銀閣寺があります。

わずか11歳で将軍職についた足利義満は、四国地方を治めていた細川頼之の補佐をうけながら、地方の有力大名を統治して幕府の権力を確立します。京都室町に「花の御所」を造営して幕府を移転したのは、1378(永和4)年のことでした。義満は、室町幕府の栄華をきわめたその一面で、若くして夢窓疎石の甥にあたる禅僧・春屋妙葩(しゅんおくみょうは)に帰依し、禅の修行に励んでいました。1382(永徳2)年、義満は春屋妙葩とその弟子の義堂周信(ぎどうしゅうしん)に、かねてから考えていた禅宗寺院の造営について相談します。そのとき、義堂周信から鎌倉の建長寺や円覚寺、京都の南禅寺や天龍寺のように、千人以上の僧衆を擁する寺院を建てることをすすめられ、義満は大伽藍の建立を決意します。その新しい寺は、ぜひとも花の御所のすぐ近くに建立する必要がありました。義満自身が参禅修行に通うからです。そこで、寺を造営するため、その区域一帯にもともとあった寺院や家屋を強引に移転させたそうです。新しい寺は、当時、義満は左大臣の位についていて、中国では大臣のことを「相国」と呼ぶことから春屋妙葩の提案で相国寺となったそうです。

また、義満は相国寺を、京都五山(京都にある臨済宗の五大寺)のひとつに列したいと願います。当時すでに五山は、上から南禅寺、天龍寺、建仁寺、東福寺、万寿寺と順位が定まっていました。義満から相談を受けた義堂周信は、中国の例を引き合いに出して、南禅寺を五山の上に置き、相国寺を五山の第二位に割りこませるように進言し、義満は、南禅寺を別扱いにして、相国寺を天龍寺につぐ五山第二の寺としました。

~『百寺巡礼 第九巻 京都Ⅱ』五木寛之(講談社、2005)~

訪れたときは、法堂や方丈などは公開されていませんでしたが、境内の奥にある承天閣美術館では、水墨、金地の屏風群を中心とした企画展が開催されていました。

もっと読む

萬年山相国寺は、室町幕府三代足利義満が、後小松天皇の勅を奉じて、夢窓国師(夢窓疎石)を勧請開山として、室町幕府の東隣に明徳3年(1392)に創建され、正式には「萬年山相国承天禅寺」と称する。

創建より足利将軍家とは密接な関係にあり、禅宗行政の中心地としての機能を果たした。同じく、多数の学僧を輩出し、五山文学の中心地となり、政治・文化両面で隆盛を極めた。

その後、「応仁の乱」や「天明の大火」といった戦乱や火災により、幾度も諸堂を失いながら、再建を繰り返し今日に至る。

現在は鹿苑寺(金閣寺)、慈照寺(銀閣寺)、眞如寺の三ヶ寺を山外塔頭、ならびに十ヵ寺を山内塔頭として相国寺一山を構成する。また、全国に九十余ヵ寺を擁する臨済宗相国寺派の大本山である。

山内には承天閣美術館があり、国宝・重要文化財を含む多数の什宝を展示公開している。

~当寺パンフレットより引用~

秋の特別拝観に行きました。蟠龍図は見事の一言です!(撮影禁止ですので、パンフレットなどを添付しました)

御朱印は、方丈入口で御朱印帳を預けて、番号札と引き換え方式です。ちょっとした売店になっています。

もっと読む

京都市上京区にある臨済宗相国寺派の大本山のお寺です。

特別拝観とかではないんです。

上京区を散歩していたら やはりこちらの法堂にはお参りしたくなったのです。

ご存じの方も多いと思うのですが 総門を入って 少し西側にある法堂に真っすぐ続く道 これがきれいなんです。

両側に松の木が茂り 冬の時期は赤茶色い落ち松葉が敷き詰められ 何とも言えない雰囲気を醸し出しているのです。

建物の中に入るでもなく 御朱印をいただくでもなく ただただ 境内でのんびり過ごす。

正直に言うと 脚が疲れていてなんですが 久しぶりにゆっくりさせていただきました。

外国の方が多くいらっしゃいましたが さすがに呆けている私には話しかけてきませんでした。

臨済宗相国寺は、金閣寺を建立したことで有名な足利三代将軍・義満が発願し、後小松天皇の勅命を受け、1392(明徳3)年に完成しました。境内には13の塔頭寺院があります。また、山外塔頭として、鹿苑寺(金閣寺)、慈照寺(銀閣寺)、真如寺があります。

応仁の乱の兵火により諸堂宇は灰燼に帰しましたが、禅宗行政の中心地として多くの高僧を輩出し、室町時代の禅文化の興隆に貢献しました。後に豊臣氏、徳川氏の外護を受け、伽藍も整備されましたが、天明の大火で再び焼失。その後、1807(文化4)年にようやく旧観を復興するに至りました。秋になると、門から法堂までの参道は赤く色づき、紅葉を楽しむことができます。

| 住所 | 京都府京都市上京区今出川通烏丸東入相国寺門前町701 |

|---|---|

| 行き方 | 地下鉄「今出川駅」より徒歩5分

|

| 名称 | 相国寺(相国承天禅寺) |

|---|---|

| 読み方 | しょうこくじ(しょうこくしょうてんぜんじ) |

| 参拝時間 | 春秋の特別公開期間のみ

|

| 参拝料 | 大人800円、65歳以上中高生700円、小学生400円、未就学児無料 |

| トイレ | あり |

| 御朱印 | あり |

| 限定御朱印 | なし |

| 電話番号 | 075-231-0301 お問い合わせの際は「ホトカミを見た」とお伝えいただければ幸いです。 |

| ホームページ | http://www.shokoku-ji.jp/ |

| ご本尊 | 釈迦如来 |

|---|---|

| 山号 | 萬年山 |

| 宗旨・宗派 | 臨済宗相国寺派大本山 |

| 創建時代 | 永徳二年(1382) |

| 開山・開基 | 足利義満 |

| 文化財 | 法堂(国指定重要文化財)

|

| ご由緒 | 臨済宗相国寺は、金閣寺を建立したことで有名な足利三代将軍・義満が発願し、後小松天皇の勅命を受け、1392(明徳3)年に完成しました。境内には13の塔頭寺院があります。また、山外塔頭として、鹿苑寺(金閣寺)、慈照寺(銀閣寺)、真如寺があります。

|

| 体験 |

ホトカミには、日本最大となる全国15万8千件の神社お寺の情報や、2万件以上の御朱印のオリジナルデータがあります。

ご利用になりたい法人様やメディア関係の方々は、こちらよりお気軽にご相談ください。

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ