しゅうおんあんいっきゅうじ|臨済宗大徳寺派

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方酬恩庵一休寺のお参りの記録一覧

絞り込み

京都府京田辺市にあるお寺です。

山号は霊瑞山

宗旨宗派は臨済宗大徳寺派

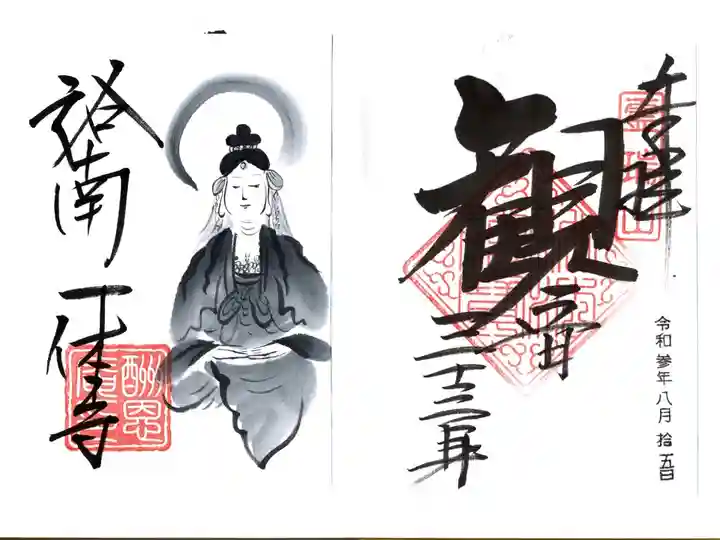

ご本尊は釈迦如来坐像

です。

一休さんと縁のあるお寺だと聞いてお参りしました。

元の名は妙勝寺と言い、鎌倉時代、臨済宗の高僧大應国師が中国で禅を学び、帰朝後禅の道場をここに建てたのが始めだそうです。

元弘の戦火にかかり復興もならずにいたものを、六代の法孫に当たる一休禅師が再興し、師恩にむくいる意味で「酬恩庵」と命名したそうです。

禅師はここで後半の生涯を送り八十一歳で大徳寺住職となった時もこの寺から通われたそうです。

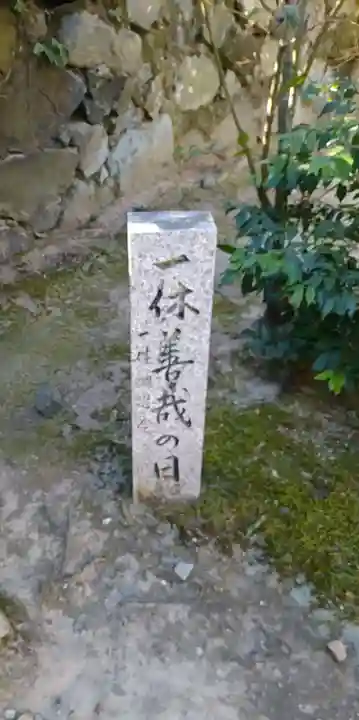

禅師の遺骨は当所に葬られています。

禅師が晩年を過ごされたことにより「一休寺」の通称で呼ばれるようになったそうです。

禅寺ということもあり、境内はとてもきれいに掃き清められていました。

新緑がとても美しく、GWということもあり、参拝者は多かったです。

方丈には、禅師が大徳寺に通われる際に用いられた輿が飾られていました。

京田辺から京都市内までこの輿で?道だって整備されていたかどうか分からないのに。何日かかって?と思うほど距離がありますよね。

昔の人はすごいとしか言いようがありません。

方丈庭園は名勝に指定されており、庭木と苔と砂利が美しい紋様を映し出しています。

また、狩野派の襖絵も見事でした。

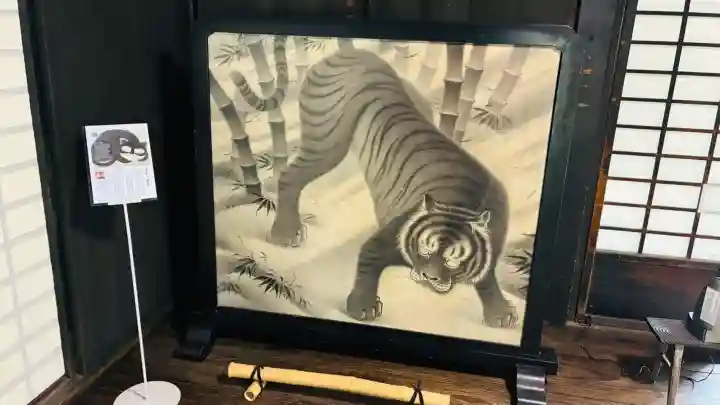

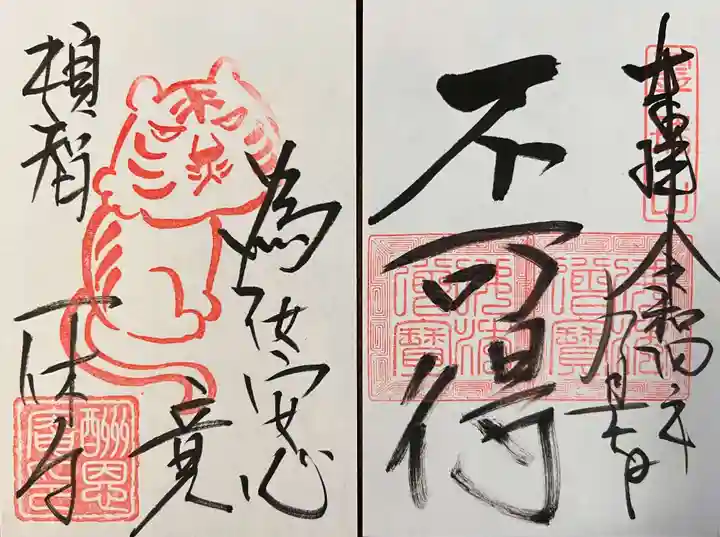

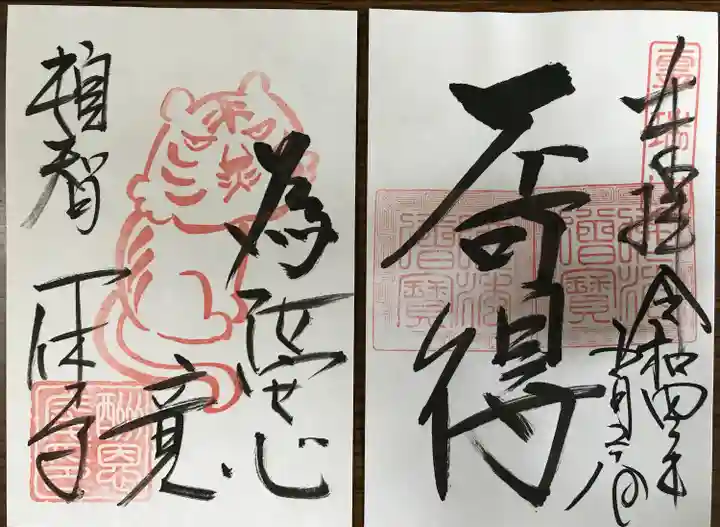

庫裏には、虎の屏風があり、「将軍様 虎を追い出してください」の有名な一説を思い出させてくれます。

また、禅師が食したとされる納豆(とても塩辛い)の試食ができました。

二十世紀の森と書かれた庭には、信徒(?)による地蔵が並んでいて、ユニークなお顔には笑ってしまいました。

小さな橋があり、「このはしわたるべからず」の看板が。

やってくれますね。

青紅葉が美しいということは、秋の紅葉も素晴らしいと想像できます。

また訪れたいお寺です。

ご遙拝させて頂きました。

と言っても、2回目の「ご遙拝」なのです。

これは、全てワタシが悪いのです。

最初、メインは「神社さま」へお詣りしようと思っていたのです。

今年の3月、ついでに「仏閣に行くからには」と、京都の「毘沙門堂門跡さま」をご遙拝し、「集印帳」を拝受しました。

そして、直接、建仁寺塔頭禅居庵・摩利支天堂さま」をお詣りしましたが・・・。

ワタシ、「仏閣」にも目覚めてしまったんですよ。

「仏閣さま」・「宗派」により、「御朱印帳」、「集印帳」や「御首題帳(日蓮宗)」と言ってみたり。

何やら、「真言宗」も、「派」があるようですね。

禅宗の「曹洞宗」は「大本山」が2か所あり、臨済宗にあっては、「派」が13もあると?

集め始めたら、とうとう手に負えなくなり、いわゆる「集印帳」が10冊以上にもなってしまいました。

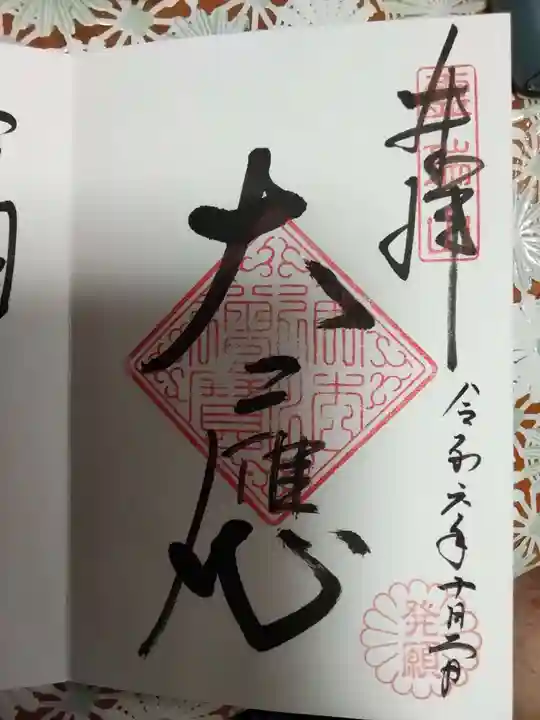

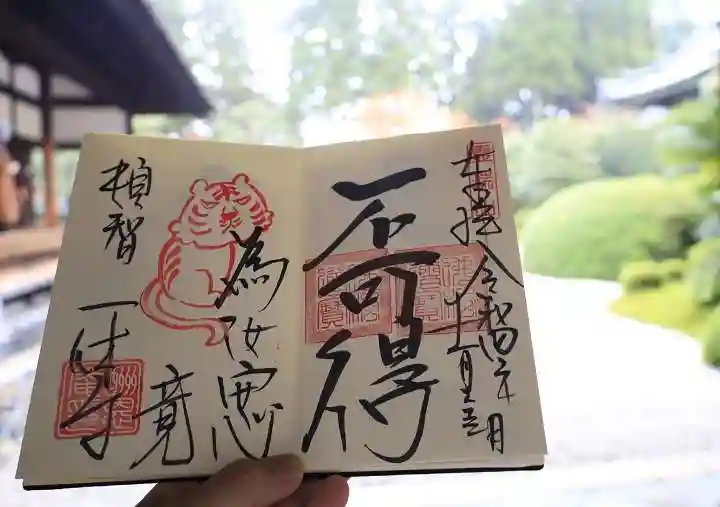

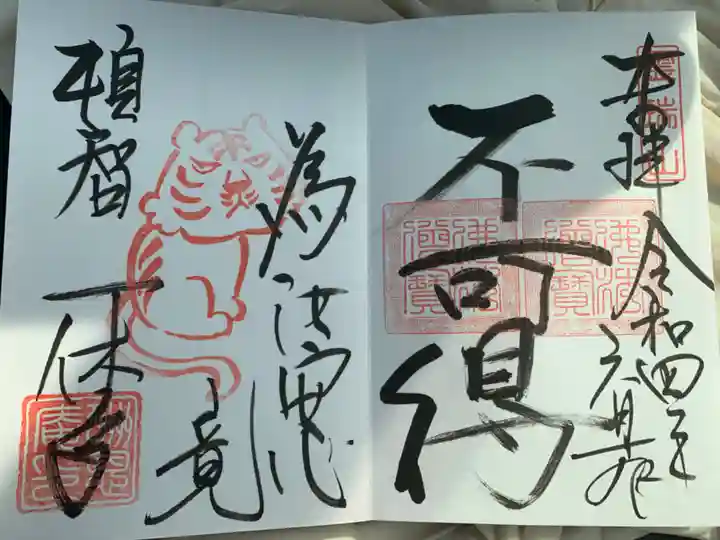

今年5月に、「酬恩庵一休寺さま」へご遙拝した際、簡単に考え「毘沙門堂門跡さま」の「集印帳」に御印を貼ってしまいました。

おいおい、仏教の「宗派」などの「シキタリ」が、わかるようになり・・・。

よりによって、ワタシ自身が「禅寺」の修行を始めるようになり・・・。

このままでは、「たいへんイケナイ」と思いました。

「毘沙門堂門跡さま」は、「天台宗」。

「建仁寺塔頭禅居庵・摩利支天堂さま」は、「臨済宗・建仁寺派」。

「酬恩庵一休寺さま」は、「臨済宗・大徳寺派」。

とうとう「毘沙門堂門跡さま」の「集印帳」は、「各宗派」のチャンポンになってしまいました。

「和紙糊」で貼っていますので、御印を水につけて「はがす」訳にはいきませんし。

あーあ、どうしましょう?

と言う事で、思い切って「宗派別」に「集印帳」を分けることにしました。

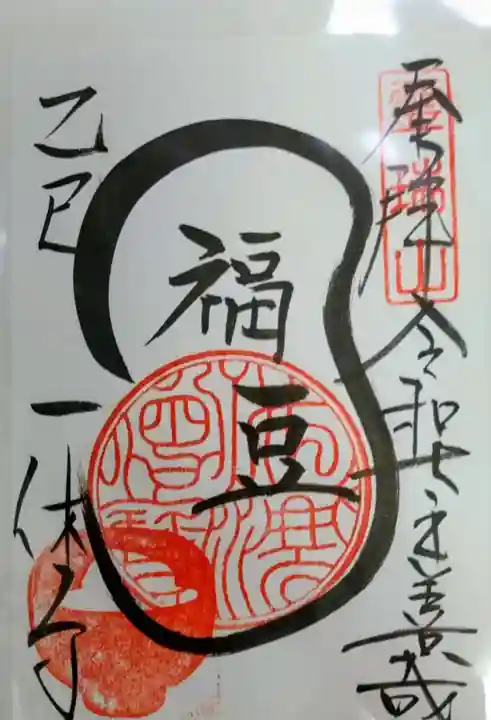

「酬恩庵一休寺さま」は、改めて「臨済宗・大徳寺派」の「集印帳」へ納めるため、改めてご遙拝し、御印を拝受し直した次第です。

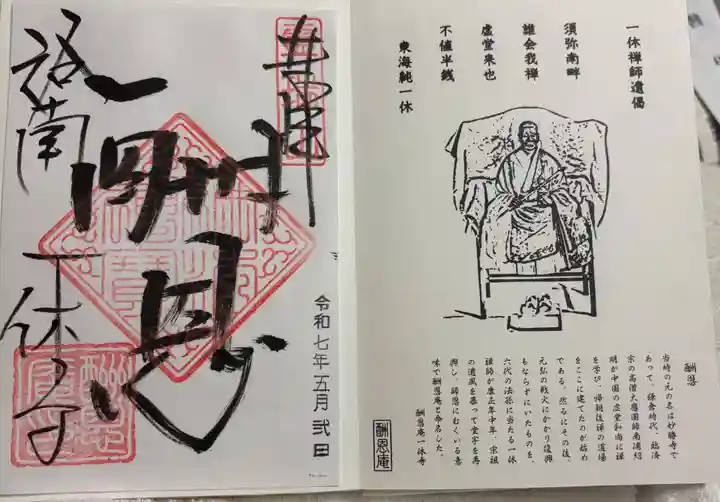

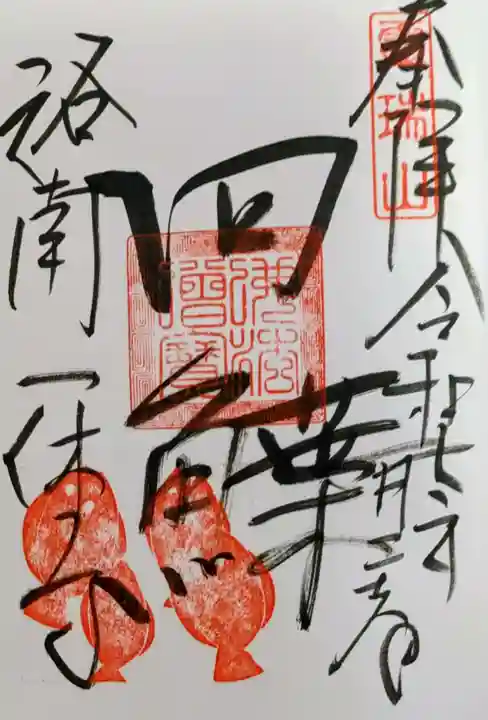

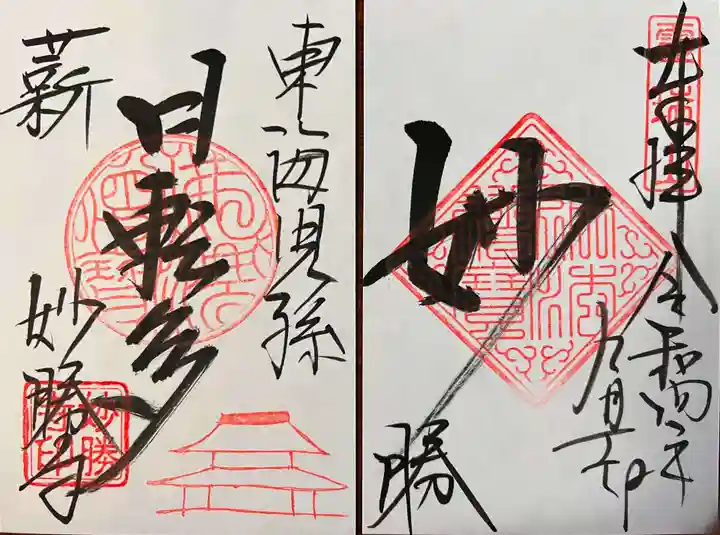

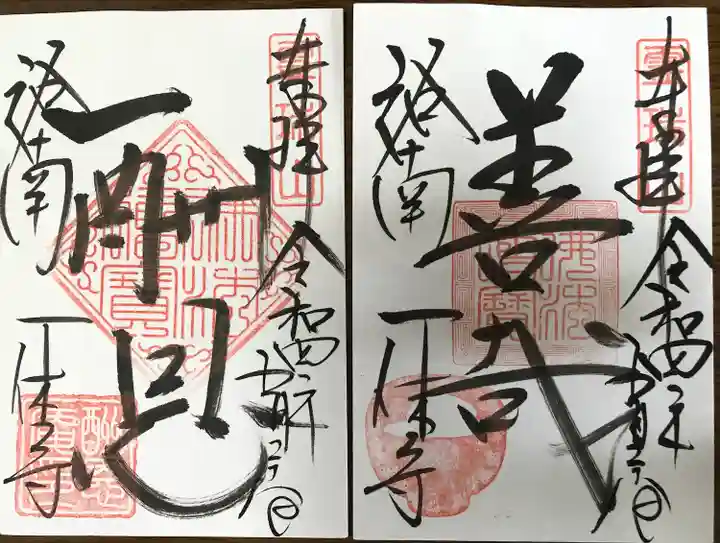

今回は、通常御印の他、「開山堂修復」の「妙勝 東海児孫日転多」の御印も、拝受しております。

うーん、ワタシが住む北海道は、「曹洞宗」、「真言宗」や「日蓮宗」が多いんですよねー。

結局、「北海道内・集印帳」は、「宗派」がチャンポンになってしまう運命なのです。

ワタシが修行(臨済宗・妙心寺派)している「臨済宗の仏閣」は、北海道内全て、しかも「各派全部」合わせても、25寺くらいしか無いのですよー。

何せ、「曹洞宗」が多いので、「北海道内」を含めて、別立てで「曹洞宗」の「集印帳」を用意する事にしますか。

うん、そうしましょう。

息子がYouTubeで一休寺の般若心経を観ていたようで、行きたいと😳

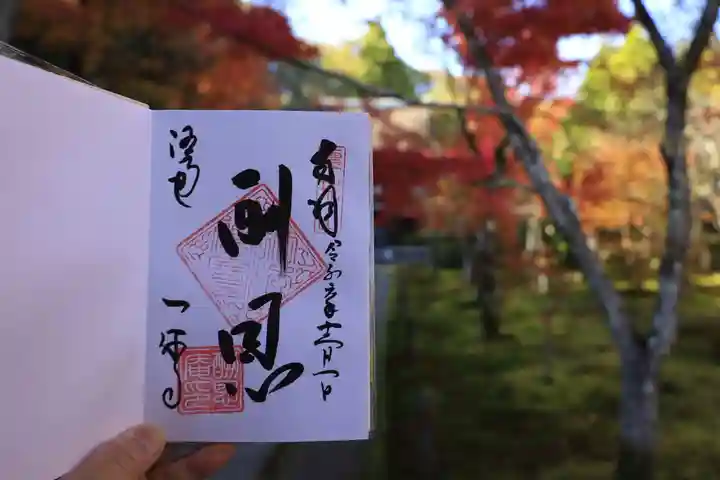

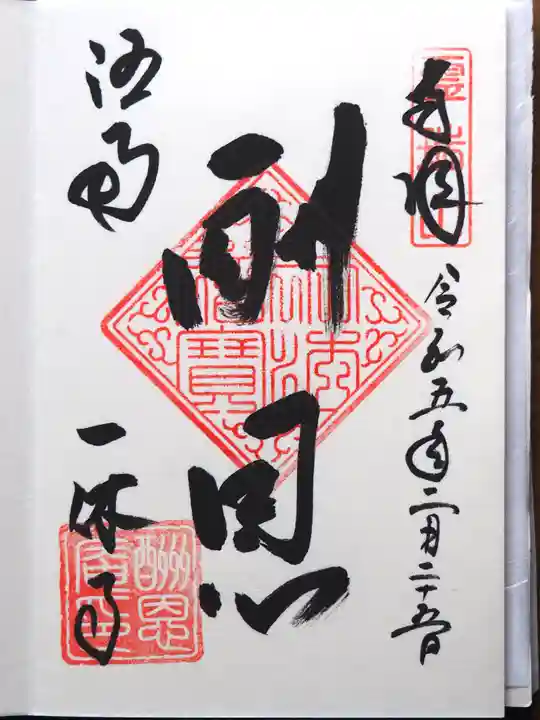

御朱印巡りも行けていなかったので、梅雨時期の晴れ間に行ってきました。

高速を使うと、細い道はほとんど通らずにすんなりたどり着けました。

風もあったので、とても気持ちよかった✨

入るとすぐに、案内人の方がいらっしゃって5分ほど説明してくれました😄

除菌シートもくださって、お昼頃だったのですが、今日で40組目くらいだとか。

何年か前は1週間で1万人が訪れたそうです。

駐車場は有料(¥300)を普段はすぐ側のうどん屋さんで支払うみたいですが、お休みだったので拝観料(大人¥500中学生¥300)と一緒に支払いました。

結構広そうでしたが、長く歩かずに回れました。

御朱印はせっかくなので¥600のをいただきました。

お庭がすごく綺麗で、息子もYouTubeで歌ってはったとこや!と興奮してました😂

茶店などもあって、ゆったり過ごせそうです。

納豆ソフトなるものがありました😳

¥500のおみくじにはお守りと一休さんのお言葉が🫶

期末テストが近い息子に、知恵が授かったらいいな。

ご遙拝させて頂きました。

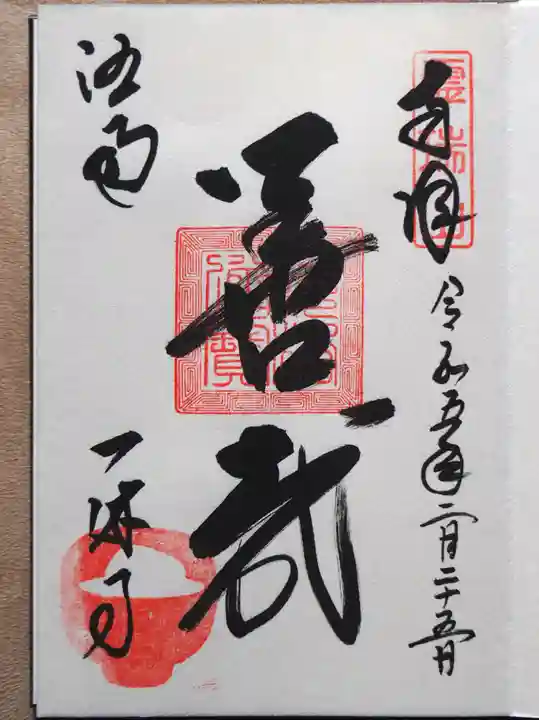

「夏越の大祓」の関係で、石清水八幡宮さまのホームページを拝見していたところ、「酬恩庵一休寺」さまへのリンクがありました。

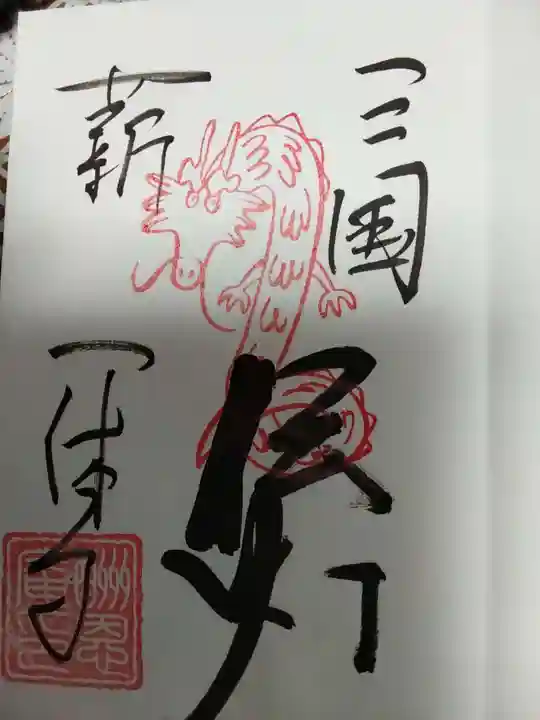

それをクリックしますと、どうやらこのお寺は、臨済宗の「大應国師」さまや、「一休禅師」さまにゆかりがある名刹とか。

オンラインショップ・「おてらのばいてん」を覗いてみますと、各種「御朱印」の他、「納経帳」、「納豆」、「ふりかけ」まで、お頒け頂けます。

決済方法もよりどりみどりで、手数料はかかりますが、コンビニ決済はおろか、携帯電話キャリアからの引き落としなどまであります。

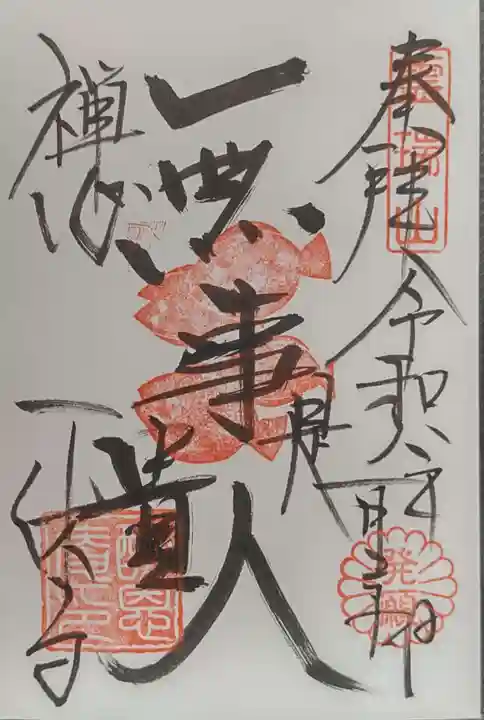

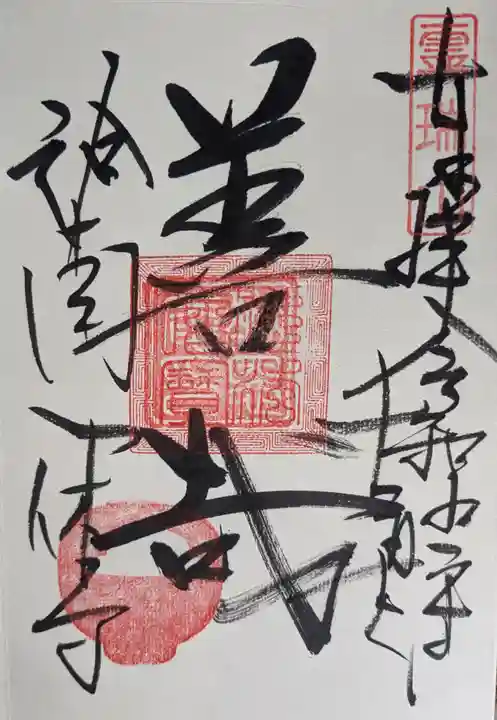

通常朱印「酬恩」「善哉」、見開き「不可得」をお願いしました。

本日届きましたが、見開きの「不可得」は、2枚1組となっておりました。

京都府のおすすめ🎌

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ