ごくらくじ|真言律宗|霊鷲山(りょうじゅさん)

極楽寺(霊鷲山感應院極楽律寺)神奈川県 極楽寺駅

9:00~16:00

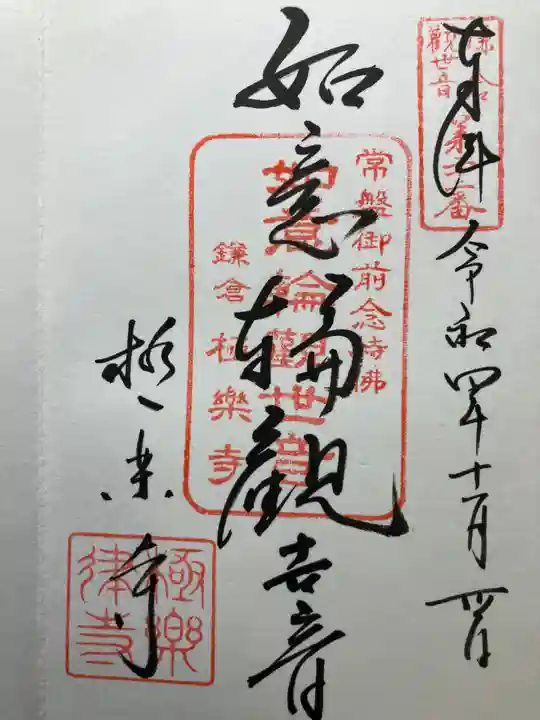

| 御朱印 | |||

|---|---|---|---|

| 限定 | - | ||

| 御朱印帳 | |||

| 駐車場 | なし |

22.11.30。先の成就院より徒歩3分。江ノ電「極楽寺」駅すぐ近くの静かな住宅街にある真言律宗の寺院。

山号 霊鷲山

院号 感応院

寺号 極楽寺

創建 正元元年(1259年)

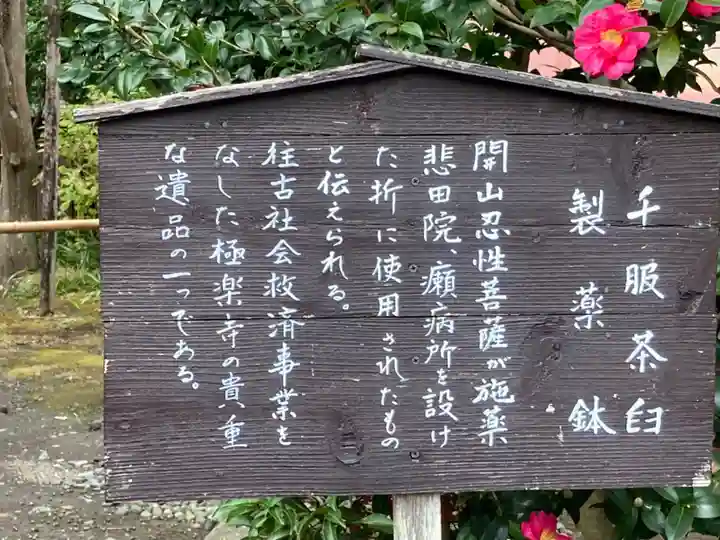

開山 忍性

開基 北条重時(義時の三男)

本尊 釈迦如来

札所 鎌倉三十三観音霊場

第二十二番

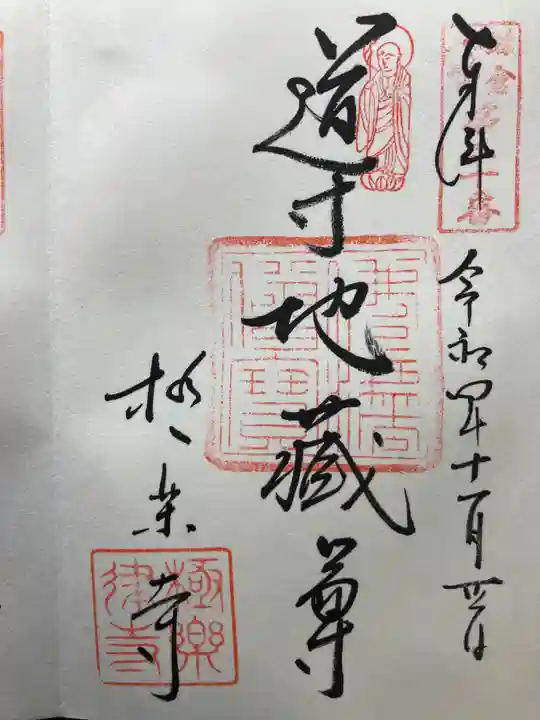

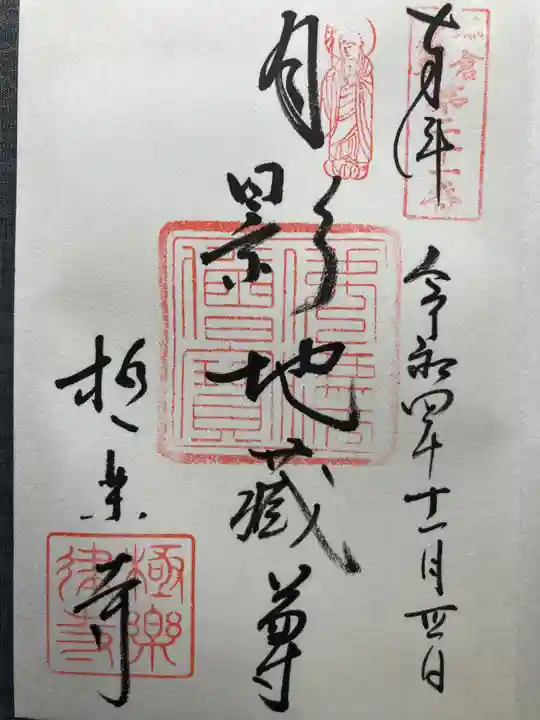

鎌倉二十四地蔵尊霊場

第二十・二十一番

鎌倉十三佛霊場 第十二番

東国花の寺百ヶ寺霊場

鎌倉第一番

【歴史・草創】~Wikipediaより〜

永禄4年(1561)成立の『極楽寺縁起』によれば、当時はもと深沢(現・市西部)にあった念仏宗の寺院を、正元元年、北条重時が当時地獄谷と呼ばれていた現在地に移したものであるという。ここに極楽寺が建てられたのは、現実には死骸が違棄されたり、行き場を失った者たちが集まったりする「地獄」ともいうべき場所になっていたためとの指摘がある。

鎌倉33観音巡りの17ヶ所目、並びに鎌倉二十四地蔵尊巡り16~17ヶ所目として参詣。先の成就院さんと同様に、紅葉箇所ではない為か、参詣者は疎らでしたが、茅葺の山門や真っすぐ延びる参道が好きな寺院です。

山門遠景

寺号標

山門

参道

観音堂

鎌倉三十三観音霊場第二十ニ番札所。

御詠歌

サルスベリ

本堂

↓

↓

子育地蔵尊

↓

極楽寺の井

寺務所・客殿遠景

右手の寺務所で直書き御朱印を拝受。

境外地蔵堂

山門近くのお堂で鎌倉二十四地蔵尊霊場第二十番札所。

| 名称 | 極楽寺(霊鷲山感應院極楽律寺) |

|---|---|

| 読み方 | ごくらくじ |

| 通称 | 極楽寺 |

| 参拝時間 | 9:00~16:00 |

| 参拝にかかる時間 | 10分 |

| 参拝料 | なし(志納) |

| トイレ | 境内、’ 観音堂 ’ 横の奥に在ります。 |

| 御朱印 | あり |

| 限定御朱印 | なし |

| 御朱印帳 | あり |

| 電話番号 | 0467-22-3402 お問い合わせの際は「ホトカミを見た」とお伝えいただければ幸いです。 |

| 鎌倉三十三観音霊場 第22番 | 御本尊:如意輪観音 御真言: おん はだま しんたまに じばら うん 御詠歌: み法とく 鷲のみ山を まのあたり 弥陀のみくにに 入るこことして |

|---|---|

| 鎌倉十三仏霊場 第12番 | 御本尊:大日如来 御真言: おん あびらうんけん ばざら だとばん |

| 東国花の寺百ヶ寺 |

| ご本尊 | 木造釈迦如来立像。「清凉寺式釈迦如来像」 |

|---|---|

| 山号 | 霊鷲山(りょうじゅさん) |

| 院号 | 感応院 |

| 宗旨・宗派 | 真言律宗 |

| 創建時代 | 正元元年(1259年) |

| 開山・開基 | 開山:忍性 / 開基:北条重時 |

| 文化財 | 五輪塔(忍性塔)・木造釈迦如来立像ほか(重要文化財) |

| 体験 | 御朱印重要文化財花の名所札所・七福神巡り |

| 概要 | 極楽寺(ごくらくじ)は、神奈川県鎌倉市極楽寺にある真言律宗の寺院である。霊鷲山感応院極楽律寺(りゅうじゅさん かんのういん ごくらくりつじ)と号する。本尊は釈迦如来。開基(創立者)は北条重時、開山は忍性である。 鎌倉市の西部、鎌倉七口の1つである極楽寺坂切通の近くにある、鎌倉では珍しい真言律宗の寺院である。僧忍性が実質的な開祖である。中世には子院49箇院を有する大寺院であった。また周辺の町名でもある。 |

|---|---|

| 歴史 | 歴史[編集] 草創[編集] 永禄4年(1561年)成立の『極楽寺縁起』によれば、当時はもと深沢(現・鎌倉市西部)にあった念仏系の寺院(開山は正永和尚)を、正元元年(1259年)、北条重時が当時地獄谷と呼ばれていた現在地に移したものであるという。ここに極楽寺が建てられたのは、現実には死骸が遺棄されたり、行き場を失った者たちが集まったりする「地獄」ともいうべき場所になっていたためとの指摘がある[1]。北条重時は、北条義時(鎌倉幕府2代執権)の三男で、北条泰時(3代執権)の弟にあたる。重時は六波羅探題として17年間にわたり京都の最高責任者を務めた後に鎌倉に戻り、宝治元年(1247年)から鎌倉...Wikipediaで続きを読む |

| 引用元情報 | 「極楽寺 (鎌倉市)」『ウィキペディア日本語版』。 この版のURL:https://ja.wikipedia.org/w/index.php?%E6%A5%B5%E6%A5%BD%E5%AF%BA%20%28%E9%8E%8C%E5%80%89%E5%B8%82%29&oldid=99274922 |

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ

1

0