いきすじんじゃ

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方息栖神社のお参りの記録一覧

絞り込み

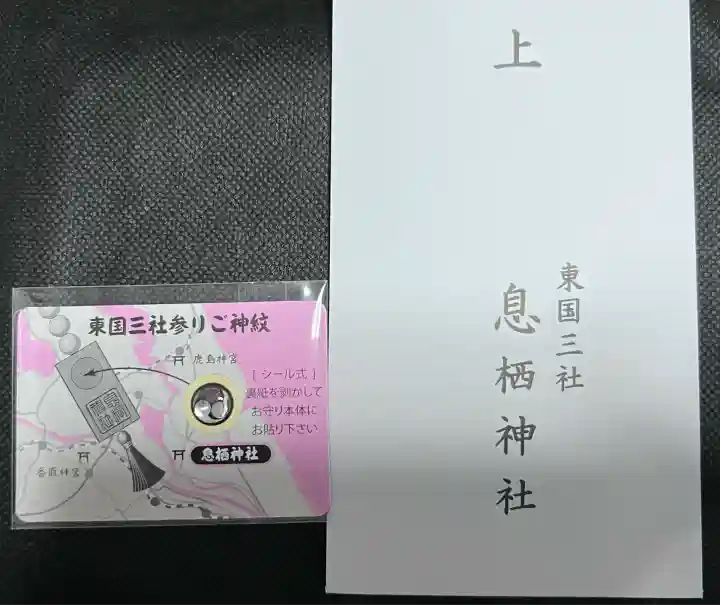

東国三社巡り2社目は息栖神社🚗💨

ホームページで息栖の森駐車場を勧めてたので停めて行ったら鳥居前と横に神社の駐車場があってショック😨

一の鳥居まで行こうと思ったら道路工事中で心配だったけどブルーシートの上を歩いて行かせてもらいました!

忍潮井おしおいの井戸の中が見えると幸運に恵まれるそうですけど、とっても透明でたくさん魚も見えました😆

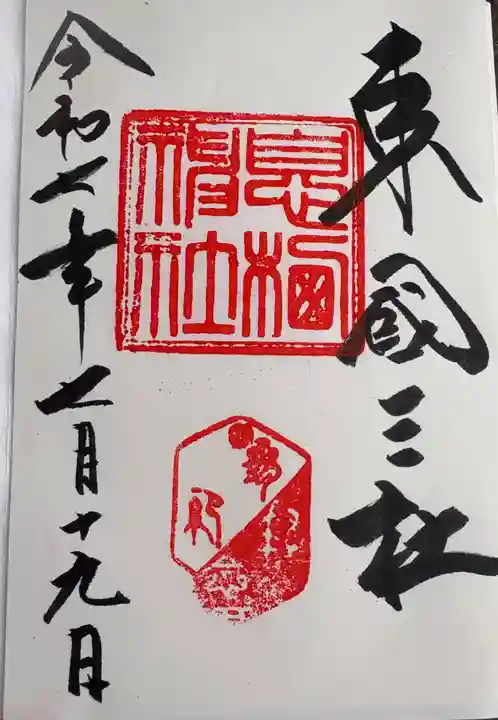

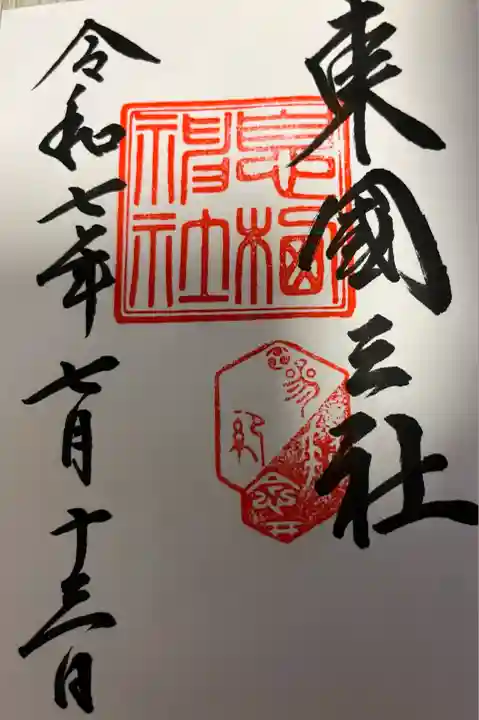

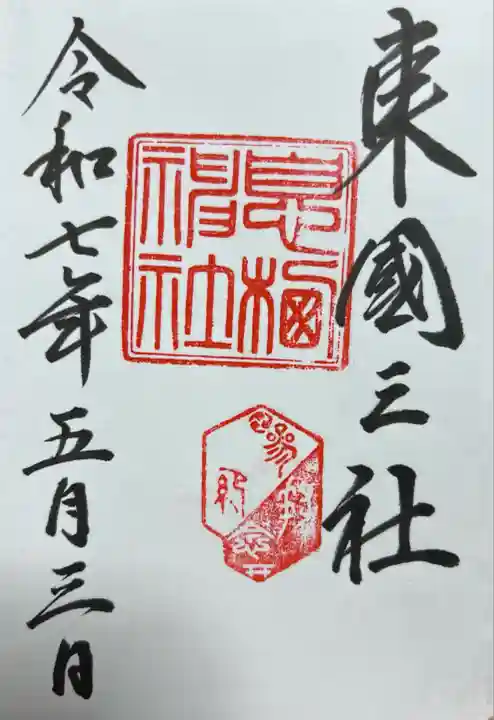

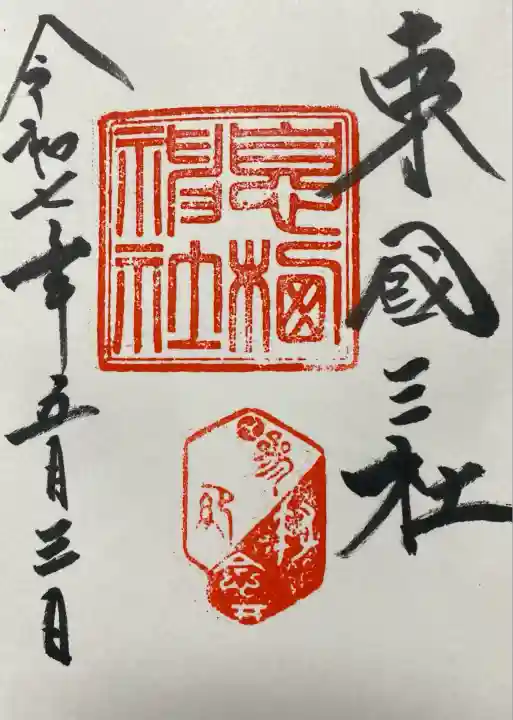

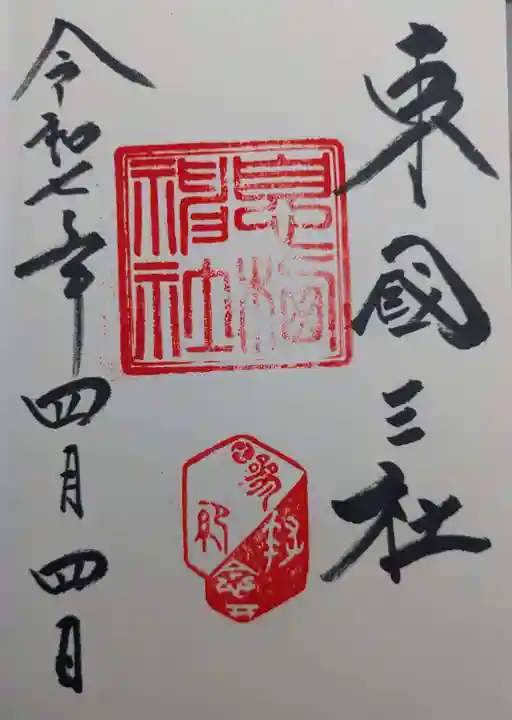

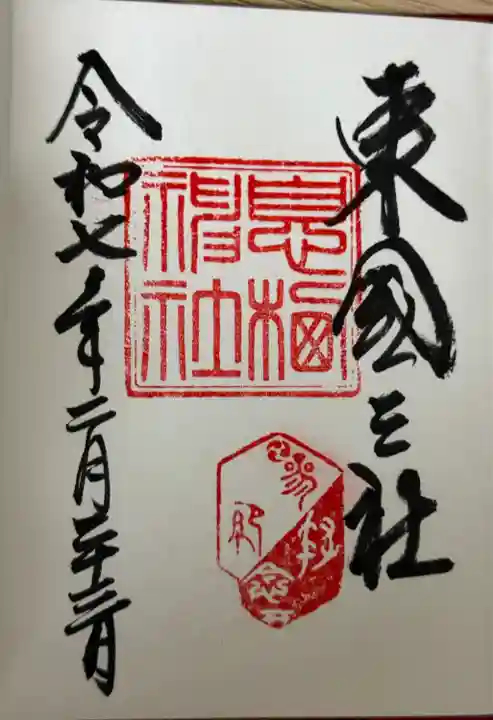

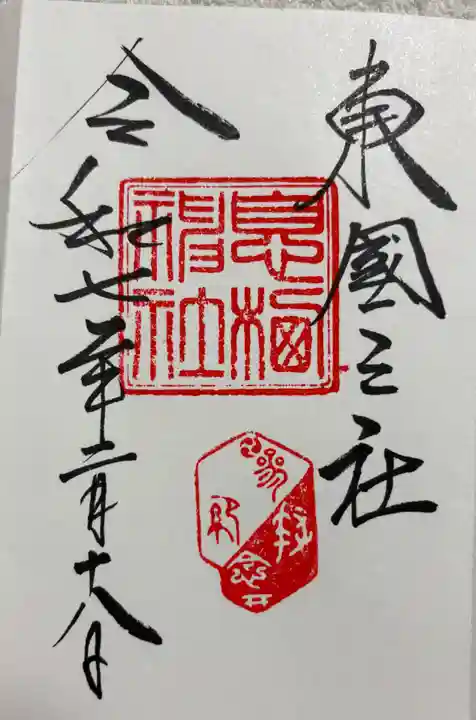

そのあと拝殿を参拝させていただいて御朱印をいただきました🖋️

入り口の稲荷神社は狛狐さんの耳にも編み物がしてあってとっても大事にされてるんだなって🦊

稲荷神社を出たら猫さんがお見送りに来てくれました🐈

しゃがむと寄ってきてミャーって鳴いて擦り寄ってくれましたよ😍

奥にももう1匹いましたけどそっちの子はクールでした…

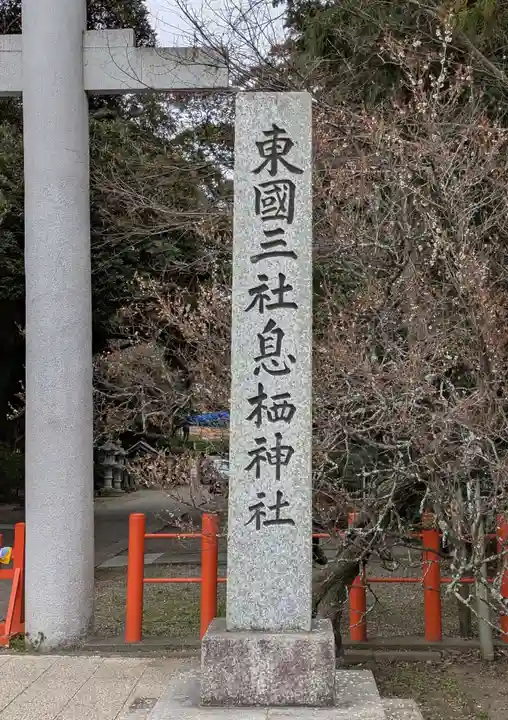

【東国三社巡り 其の弐】

以前から参拝にお伺いしたいと思っていた『東国三社』を巡って参りました。

『東国三社巡り』とは、江戸時代に伊勢神宮参拝の帰りに立ち寄る習慣として親しまれていた、鹿島神宮・香取神宮・息栖神社の三社を巡ることを指し、この三社は関東地方で最強クラスのパワースポットとの事。

三社の位置を地図上で結ぶと、綺麗な直角二等辺三角形が浮かび上がります。その三角形内では不思議なことが起こるといううわさもあるようです。

東国三社巡り、二社目は息栖神社へ。

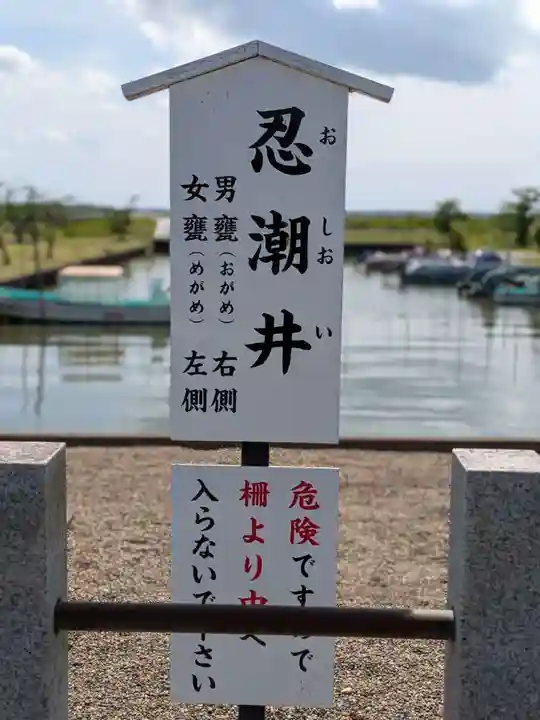

まず初めに、境内から歩いてすぐの場所にある⛩️一之鳥居と、その両脇にある『忍潮井』へ。

かつて辺り一面が海水におおわれていた頃に、真水(淡水)の水脈を発見し噴出させたところ、辺りの海水を押しのけて真水が湧出したことから、『忍潮井』の名がつけられたのだそうです。

その後、⛩️二之鳥居から境内を進み、神門を通って拝殿へ⋯初めてのご挨拶をさせて頂きました。

御朱印は社務所にて書入れにて頂戴いたしました。

もっと読む

東国三社巡り二社目は息栖神社に参拝しました。

境内にもいましたが鳥居横の石柱にお迎えしてくれている様に猫がいました。

国譲り神話に登場する神々を祀る東国三社。息栖神社は、かつて沖洲(沖に浮かぶ島)にあり、後に陸続きとなり現在の場所に遷座しました。

忍潮井(おしおい)の井戸は鳥居の外、利根川沿いにあります。沖島だったのに汽水等ではなく井戸は淡水、参拝した時は女瓶には鯉が一匹泳いでいました。

女瓶の水を男性に、男瓶の水を女性が飲むと縁結びのご利益があるとも言い伝えがあります。現在では直接水を飲むことはできませんが、 境内の奥にある湧き水は忍潮井と同じ清水でお水取りをすることができます。

茨城県のおすすめ🎌

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ