こうざんじ|真言宗大覚寺派|弘浪山

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方100年後に神社お寺を残せる未来へ

兵庫県のおすすめ2選🎌

おすすめの投稿

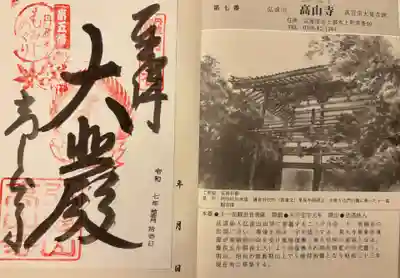

真言宗大覚寺派別格本山 弘浪山 高山寺

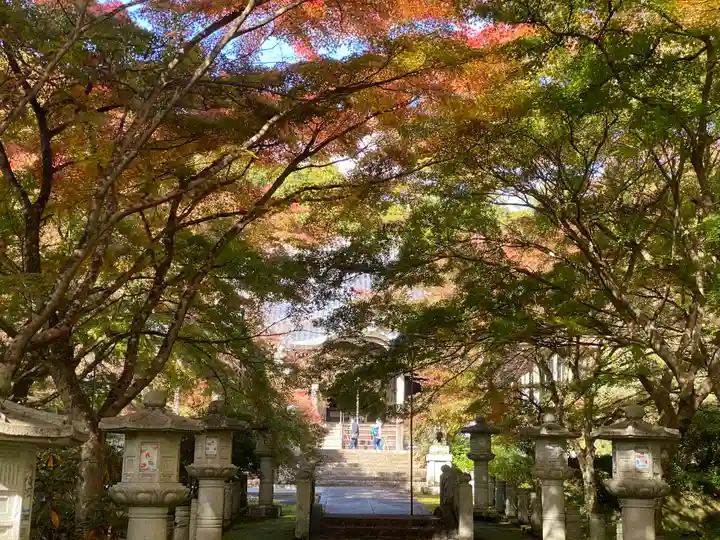

丹波もみじめぐり十ヶ寺の一つです。

昨年5月の参拝以来1年ぶりとなります。

山門からまっすぐ続く参道の両脇にはイロハモミジが茂り、初夏は青もみじのトンネルで清々しく、秋は紅く染まってとても綺麗な眺めのお寺です。

去年初めて参拝した際にはとても感動したのですが、今回二度目の参拝にも関わらずまたまた感動してしまいました。

昨年は紅葉も見てみたいと思いつつお参りできなかったので、今年の秋こそリベンジしたいと思います。

ご本尊 十一面観世音菩薩

天平宝字5年(761年)、法道仙人により開基。

仁平3年(1153年)、兵火により焼失するも文治5年(1189年)に源頼朝の命により復興。

その後荒廃しますが、慶長5年(1600年)に僧開長によって再興されました。

境内・文化財

境内・文化財をもっと見る|歴史

高山寺の旧境内は、現在地から南東約3kmにそびえる弘浪山(標高520m)の山中にありました。

天平宝字五年(761)、法道仙人が弘浪山において十一面観音菩薩を感得し、堂宇を建立したのが開基と伝わります。

その後の仁平三年(1153)の兵火で焼失しましたが、文治五年(1189)に源頼朝の命を受けた重源聖人によって中興されました。当時は山麓に十一の末寺を構え、後鳥羽天皇勅願所ともなりましたが、南北朝時代以降は荻野氏などによって城壁とされ、相次ぐ戦乱によって寺門は再び荒廃しました。

慶長五年(1600)に日向国の僧・開長上人によって再興され、境内の基盤が整い、内尾神社別当職として隆盛を迎えます。しかし明治の神仏分離、廃仏毀釈による末寺の荒廃や、台風災害などによって山上での護符が困難となり、昭和三十三年(1958)に本堂、山門、庫裏を現在地へ移築しました。

当寺の十一面観音菩薩は白龍に座したお姿で、三十三年ごとにご開帳されます。

高山寺の情報

| 住所 | 兵庫県丹波市氷上町常楽50 |

|---|---|

| 行き方 | JR「石生駅」より車で10分 |

兵庫県のおすすめ2選🎌

高山寺の基本情報

| 名称 | 高山寺 |

|---|---|

| 読み方 | こうざんじ |

| 参拝料 | 保全金200円 |

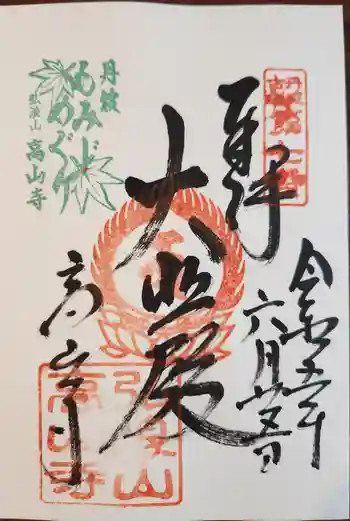

| 御朱印 | あり |

| 限定御朱印 | なし |

| 電話番号 | 0795-82-1261 お問い合わせの際は「ホトカミを見た」とお伝えいただければ幸いです。 |

| SNS |

詳細情報

| ご本尊 | 十一面観音菩薩 |

|---|---|

| 山号 | 弘浪山 |

| 宗旨・宗派 | 真言宗大覚寺派 |

| 創建時代 | 天平宝寺元年(757) |

| 開山・開基 | 法道仙人 |

| ご由緒 | 高山寺の旧境内は、現在地から南東約3kmにそびえる弘浪山(標高520m)の山中にありました。

|

| 体験 |

ホトカミのデータについて

ホトカミには、日本最大となる全国15万8千件の神社お寺の情報や、2万件以上の御朱印のオリジナルデータがあります。

ご利用になりたい法人様やメディア関係の方々は、こちらよりお気軽にご相談ください。

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ