うたりじんじゃ

御朱印・神社お寺の検索サイト

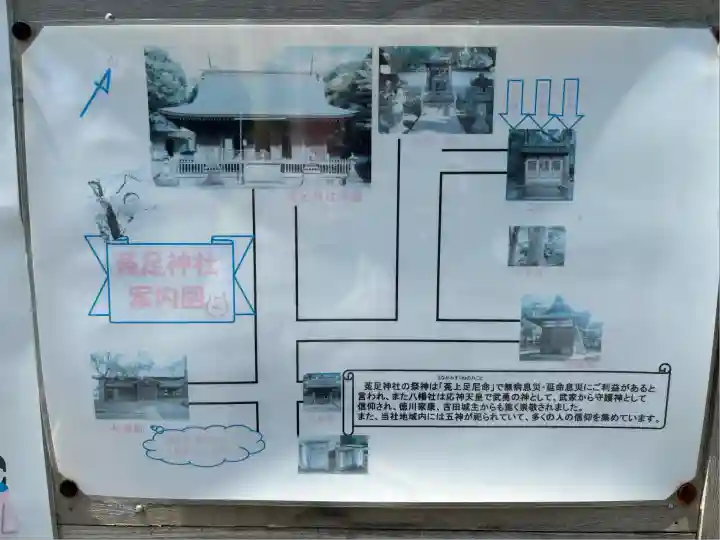

楽しみ方菟足神社のお参りの記録一覧

絞り込み

菟足(うたり)神社を参拝しました!

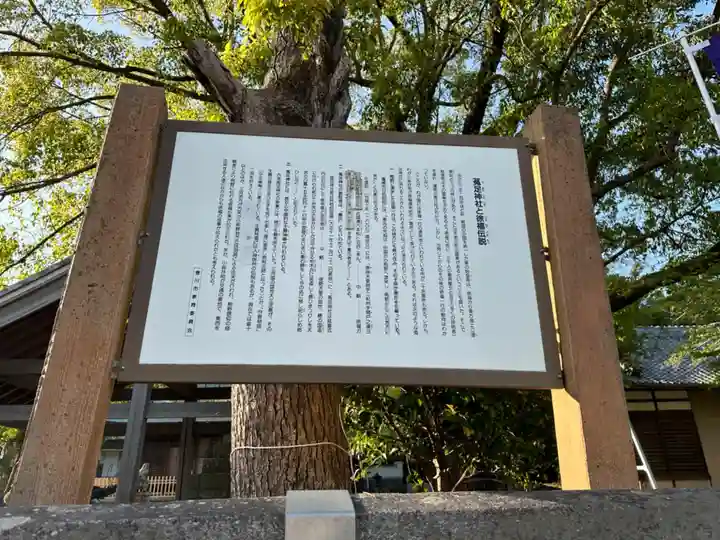

五社稲荷社参拝後、しばらく歩きましたら、看板が見えて来ました!

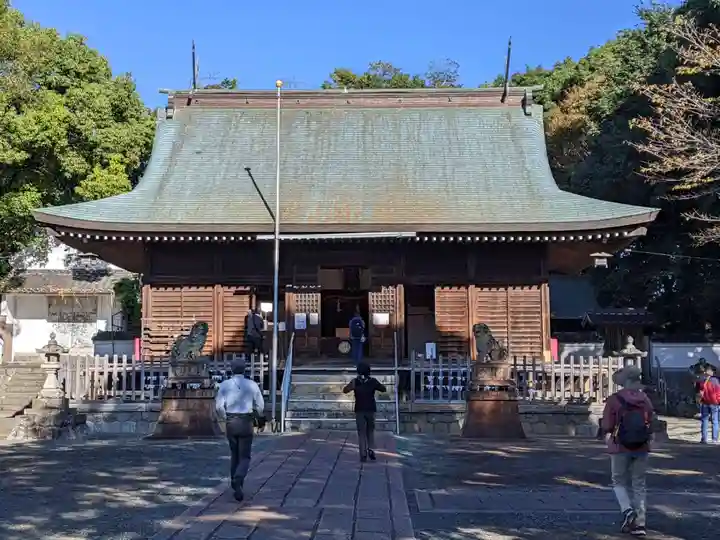

何処か懐かしい感じの、静かな落ち着く神社⛩️です!

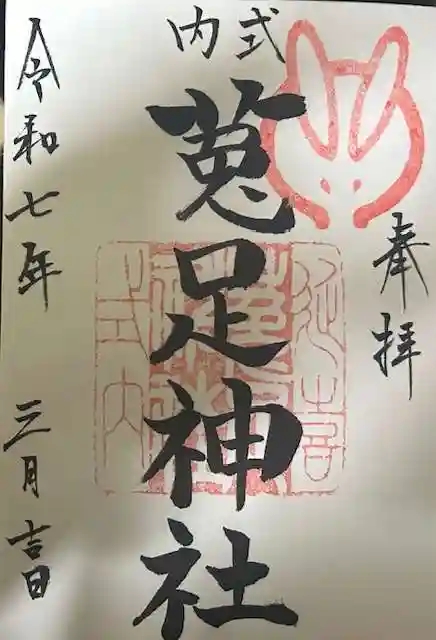

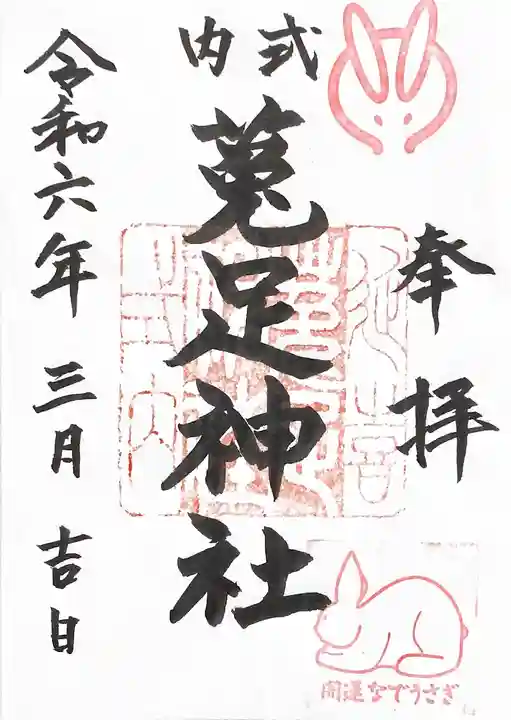

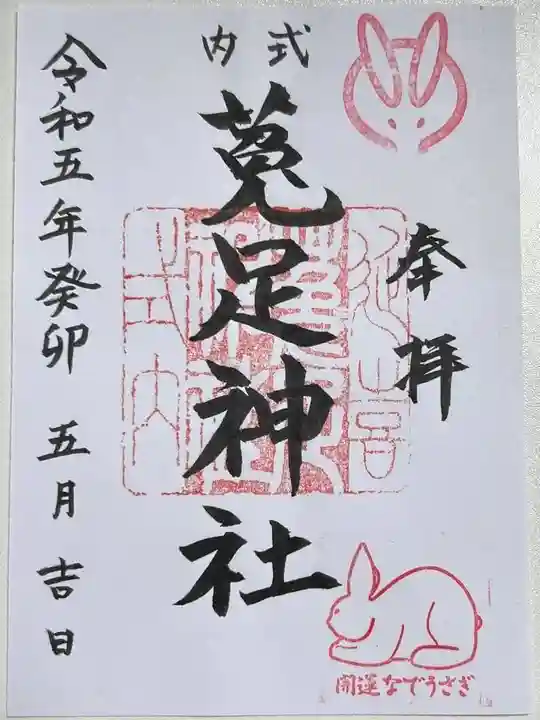

社務所は閉まってましたが、拝殿横に書き置きの御朱印が用意されてましたので、初穂料を賽銭箱に入れまして、日付は吉日となってますが拝受する事が出来ました☺️

参拝の人も、社務所の人も居なかったので、境内をゆっくりと散策する事が出来ました!

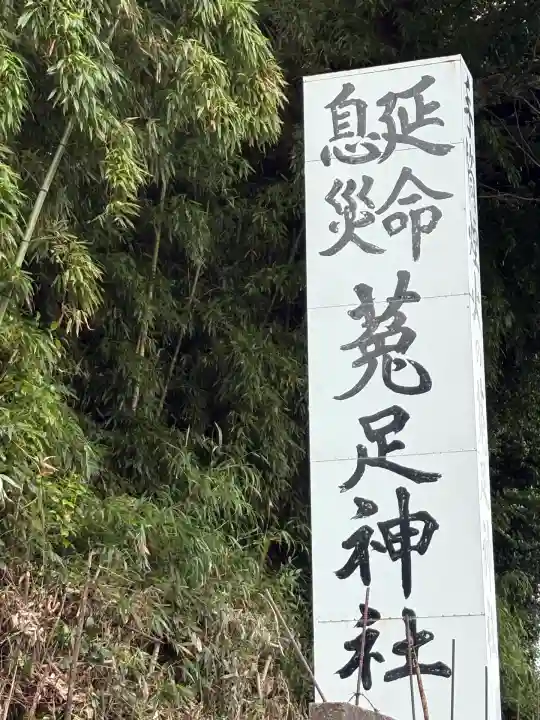

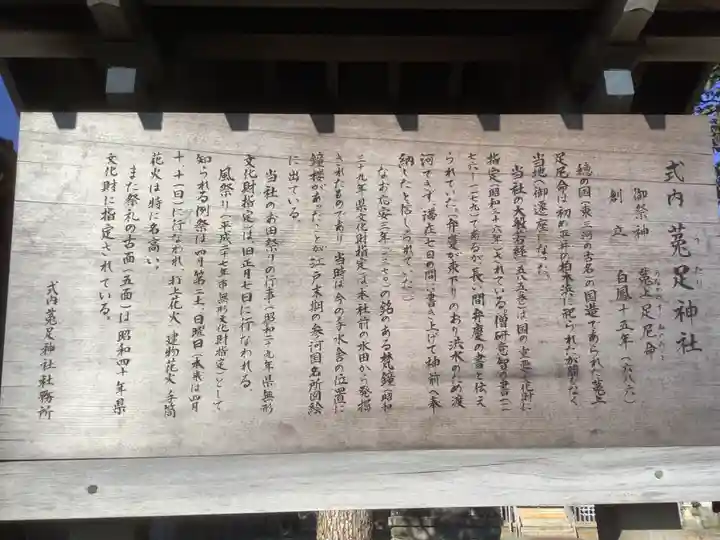

◯御祭神は菟上足尼命(うなかみすくねのみこと)が祀られています。

五社稲荷社の投稿の鳥居の横にあった風車の写真の4月にある風まつりが有名だそうです!

ぐるっと豊川によりますと、1日、15日は午前中も社務所が開いていると掲載されてました。

風車の郷土玩具の御守りが可愛らしく、気になりました!

今回の愛知県豊川市方面の参拝の最後の寺社で、とても良い思い出になりました☺️

また参拝したいと思います!

三河国宝飫郡の式内社です。御祭神の菟上足尼命さまは第八代孝元天皇さまから分派した皇別氏族で、東三河地方にかつてあった穂の国の国造に任じられていた方です。かつての権力者を祀った神社ということで昔から崇敬が篤く、家康公も神領を寄進していました。

《二の鳥居》

《徐福伝説》

秦の始皇帝の命で不老不死の霊薬を探しに旅に出たことで有名な徐福ですが、日本に辿り着いたという伝承が全国各地にあります。ここでは秦氏が徐福の末裔とされているようです。託宣によりこの地に遷座させた秦石勝さんとの繋がりのようです。

1号線を走り、豊橋から豊川に入ってすぐ。

こんな所に神社があるなと、毎度毎度チラ見していた。

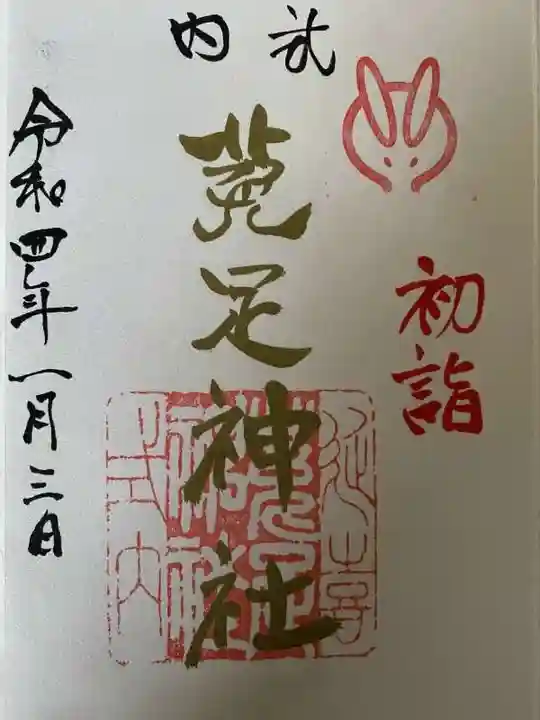

卯年だし、行ってみた。

この地に赴任した国造を祀った神社らしい。国造、久し振りの響き。

ざっくり千年ぐらいの歴史がある様だ。

入り口の鳥居と石燈籠は江戸時代の代物。

意外に、ちゃんとした所だった。

手筒煙火と仕掛け花火の発祥地は初耳。

狛犬は愛嬌のあるタイプ。

体に模様が付いている。今まで気付かなかっただけで、標準装備なのかもしれない。

ここは、ウサギがわんさか。

瓦や扉、賽銭箱や灯籠まで。

どうせなら狛ウサギにして欲しい。

拝殿に、かくれうさぎを見つけろ的な紙が置いてある。

ウサギマークが妙に気に入ったが、グッズは無かった。

もっと読む愛知県のおすすめ2選🎌

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ