だいとくいん|真言宗智山派

御朱印・神社お寺の検索サイト

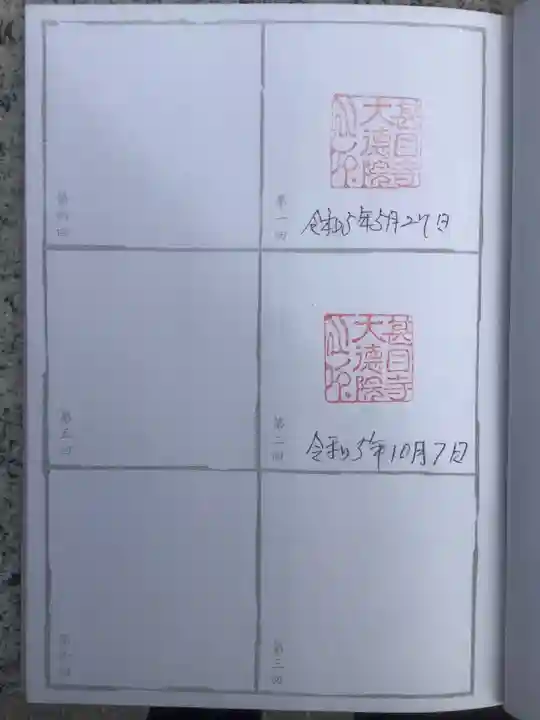

楽しみ方大徳院のお参りの記録一覧

絞り込み

あま市甚目寺の寺社巡りをすませ 甚目寺駅に向かうと どうやら道を間違えたようで・・

おかげで 鳳凰山 大徳院にお参りすることが出来ました😅

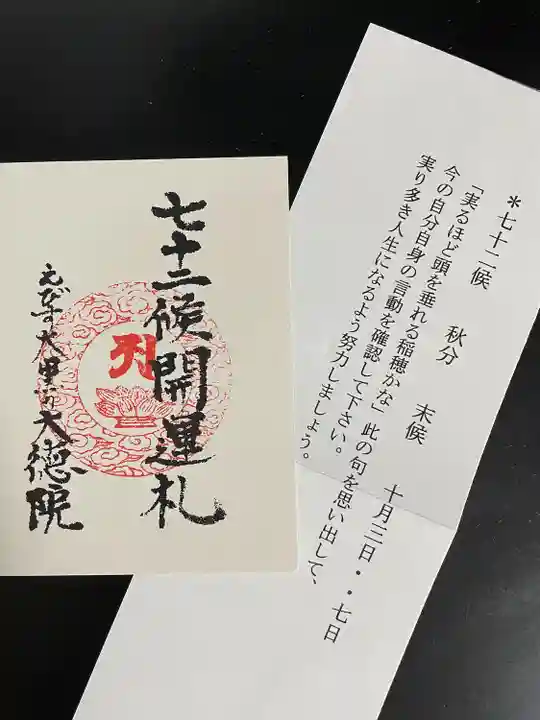

北側の山門をくぐり境内へ 本堂の前には 色々なお守り おみくじ(60歳以上の人が占う

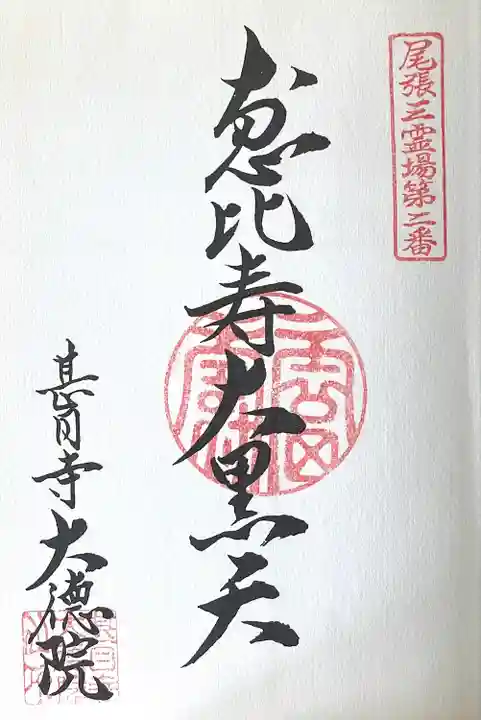

寿おみくじもあり 年齢限定おみくじ ユニークですね)絵馬などや いやなこと 怒り ぐちなどを赤紙に貼り 厄を祓う恵比寿大黒様で賑わっています

厄を祓ったり 願い事をかなえたり 忙しいそうな恵比寿大黒様ですが 手を合わせると 有り難いなあ~としみじみ😊

歴史は古く 推古天皇5年(597)に創建され 建久7年(1196)地域住民の加護と繁栄を祈願するため 源頼朝により恵比寿天と大黒天を奉安され 慶長12年(1670)飛騨の匠左甚五郎が参拝し 二天像を彫刻して寄進され これが現在の本尊となっています

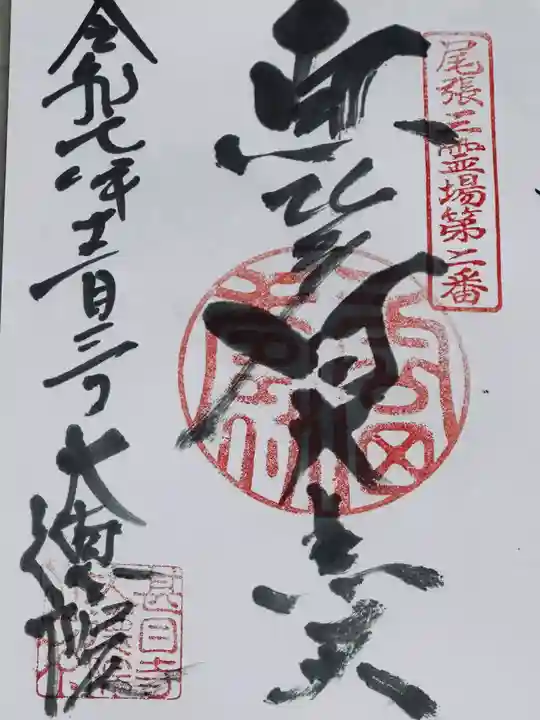

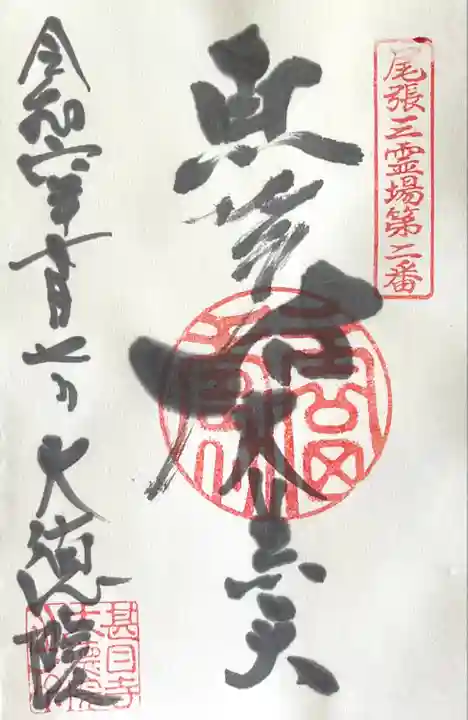

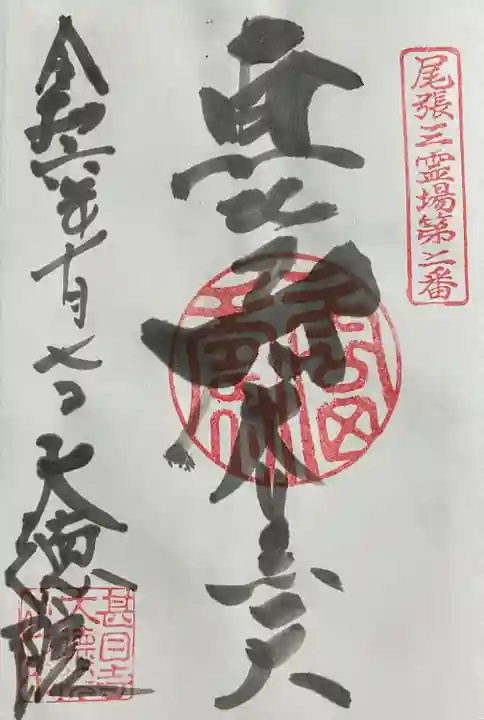

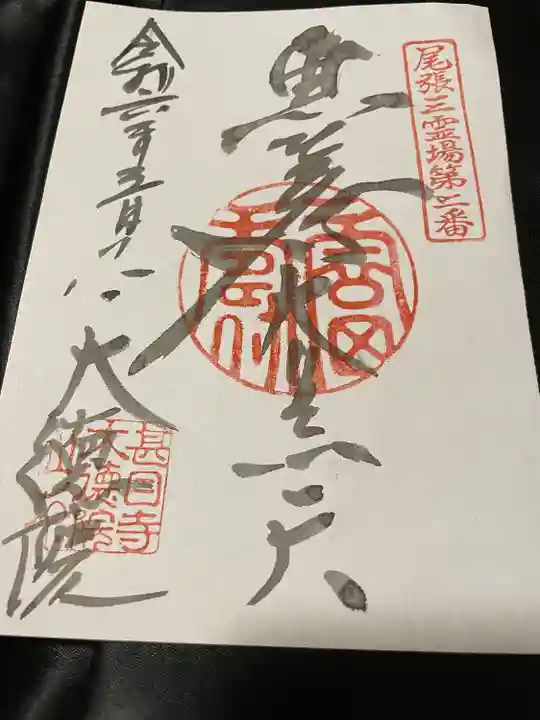

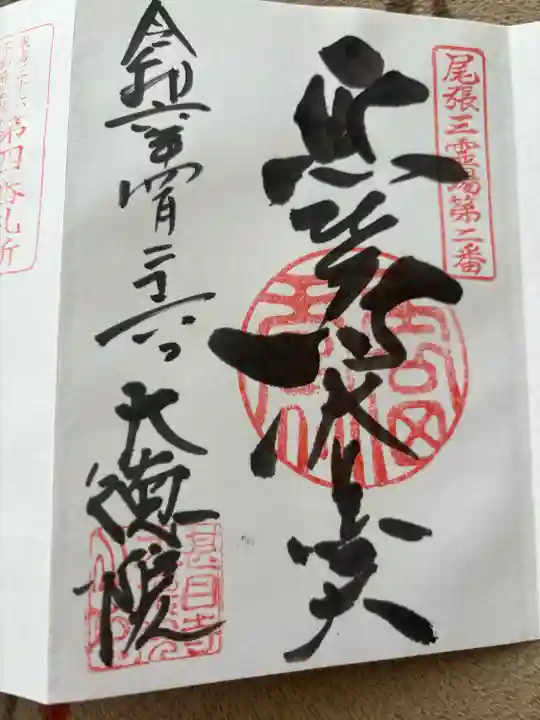

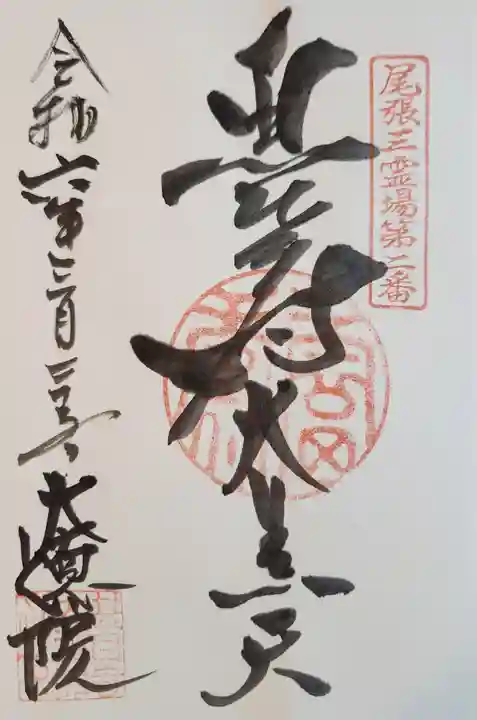

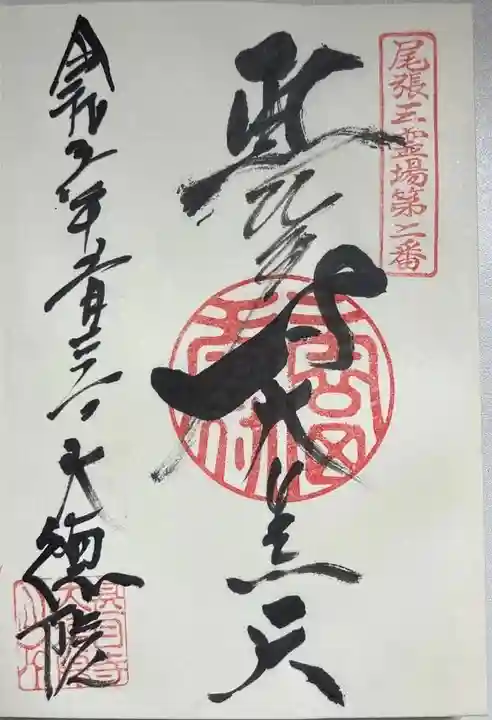

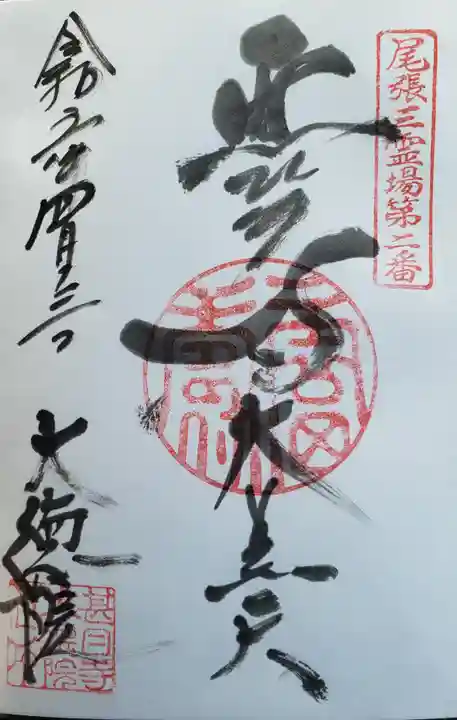

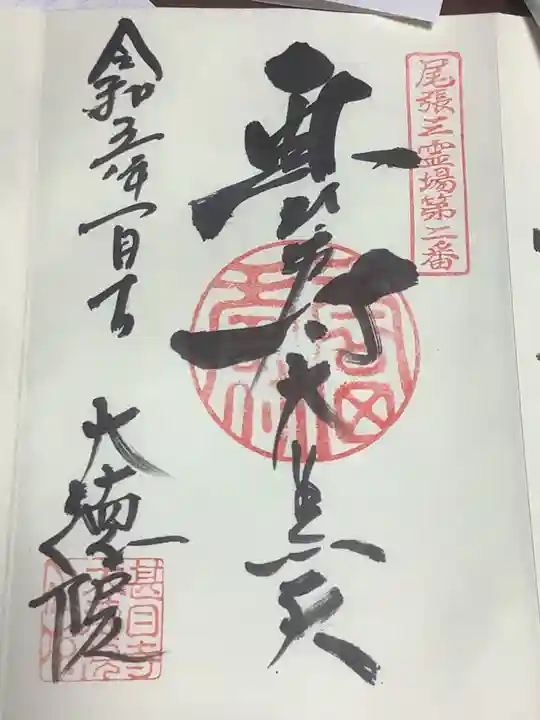

また 愛知県稲沢市の地泉院と西福院と共に尾張三霊場の一つで 真言宗 智山派の寺院です

参拝後 無事甚目寺駅に到着し 「あれ~御朱印いただくとこ 忘れた」に気づき なんという事でしょう これは 少々歩きすぎて ヘロヘロになっていたせい!! それにしてもですね😢

当寺は、西暦598年(推古天皇6年)に創建されました。その後、西暦1196年(建久7年)に地域住民の加護と繁栄を祈念するために源頼朝により当寺に恵比寿天と大黒天の二尊像が奉安されました。それにより五穀豊穣・漁業繁栄の祈願所として深く信仰を集め、各地より参拝されるようになりました。西暦1607年(慶長12年)、飛騨の大工の左甚五郎が当寺へ参拝したときに、本尊の霊姿に深く感動し、その威徳にすがって数カ月滞在し、お礼のしるしとして二天像を彫刻して住職に寄進しました。これが現在の本尊だと云われています。

~当寺のパンフレットより抜粋~

甚目寺観音のすぐ隣にありますので迷うことはないかと思います。残念なことは、住職の態度が横柄というかぶっきらぼうであり、明らかに面倒くさそうな住職の御朱印対応に嫌な気分になってしまいました。御仏にお仕えする身であるなら、もう少し穏やかに対応してほしい所です。こんなことで嫌な気分になった自分も、まだまだ修行が足りないですね。

もっと読む

真言宗智山派 鳳凰山 甚目寺塔頭 大徳院

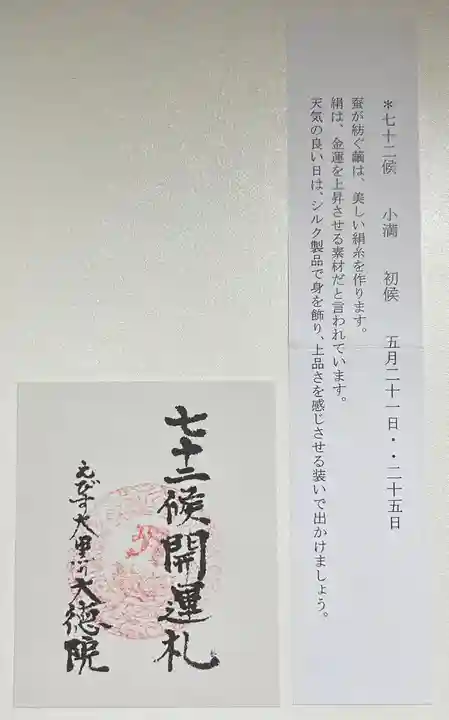

尾張三霊場 第二番札所

甚目寺南大門から道路を挟んで東側になります。

こちらにお参りするまであまり存じ上げていなかったのですが、「商売繁盛」、「福徳開運」、「家運隆盛」などの御利益があるパワースポットのようです。

御本尊は、恵比寿様と大黒天様。

決して広い境内ではありませんでしたが、とても見どころが多く、雨が降っていなければもっとゆっくりお参りしたいと思いました。

本堂前には「金運招福」のお札があり、自由にいただくことができます。

このお札を財布の中に入れ、さらに山門扉の彫刻「袋」と「槌」をスマホで撮影してアルバムに保存しておくと、「金運招福」の徳が得られるそうです。

一年後、このお札をお寺に納めてくださいとのことなので、一年後またお参りしたいと思います。

<縁起>大徳院HPより

当寺は、西暦598年(推古天皇6年)に創建されました。

その後、西暦1196年(建久7年)に地域住民の加護と繁栄を祈念するために源頼朝により当寺に恵比寿天と大黒天のニ尊像を奉安されました。

それにより五穀豊穣・漁業繁栄の祈願所として深く信仰を集め、各地より参拝されるようになりました。

西暦1607年(慶長12年)、飛騨の大工の左甚五郎が当寺へ参拝したときに、本尊の霊姿に深く感動し、 その威徳にすがって数カ月滞在し、お礼のしるしとして二天像を彫刻して住職に寄進しました。これが現在の本尊だと伝われています。

又、当山独特の本尊おすがた(御影)は、その霊姿、功徳力ともに他に比類するものがないと云われ全国各地よりその徳を受けに参拝されます。

尚、この「おすがた」は、必ず福をにがさないようにと<わら>でしばって持ち帰り、家の居間・会社の事務所の南向き又は東向きに並べ貼り、年々上へ上へと重ねると一層福がつもると喜びまつられています。

愛知県のおすすめ2選🎌

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ